論《南瓜壺》的自然美表現特征

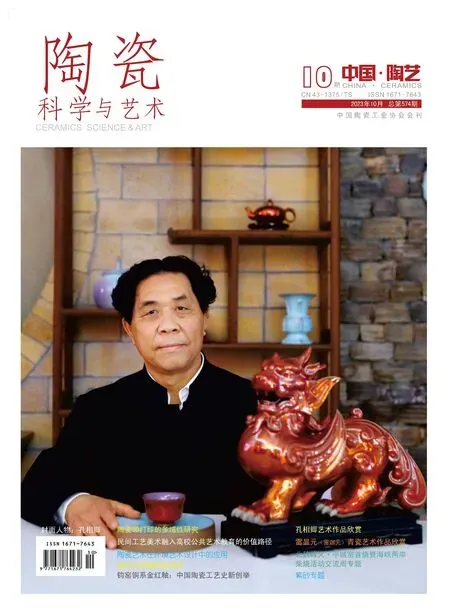

周庚大

紫砂壺是中國傳統手工藝術中的瑰寶,也是中國茶器中最重要的一件。紫砂壺的創作始于明朝正德年間,發展迅速,不僅在藝術主題上選擇多樣,在工藝上也進行了多重探索,形成了獨具一格的工藝體系。此件《南瓜壺》將南瓜作為主題,在藝術設計上首先追求的是逼真,并以細致入微的工藝強調細節,加上創新設計,使作品洋溢著自然美又具時代風格。本文將首先闡述紫砂壺的“自然性”特征,圍繞《南瓜壺》進行具體的分析,以說明作品的藝術特色與文化內涵。

一、紫砂壺的“自然性”

紫砂壺與自然之間存在著密切的關系。紫砂壺制作所運用的紫砂泥生于自然,是經過自然演化作用而形成的特殊礦土,是紫砂壺誕生的必要保證,也就是說,自然為紫砂壺創作提供了最基本的原材料。世界上第一件紫砂壺是明朝時期由書童供春所制成的“供春壺”,此壺的藝術靈感同樣源于自然,供春所參考的是大榕樹樹瘤的紋理,經過藝術轉換運用至制壺當中,掀開了中國紫砂壺制作的第一頁。[1]隨著紫砂壺藝術的發展、壯大,逐漸形成了光器、花器與筋紋器三種類型,其中的花器與筋紋器皆擅長表現自然之物,進一步證明了紫砂壺藝術與自然之間的密切關系,因此也可以說,自然性是紫砂壺的一大特性。

紫砂壺創作者對自然的選擇首先關注的是美感,作為藝術品,審美是第一標準。在審美之外,創作者關注的是內涵、文化、精神、品格等內在的成分,這是紫砂壺藝術品質的保證,因此以自然為主題或是以自然為美的紫砂壺都具有更深層次的意義,將自然美、藝術美與文化美充分融合起來,構成了紫砂壺特有的藝術味道。

二、《南瓜壺》的自然美表現

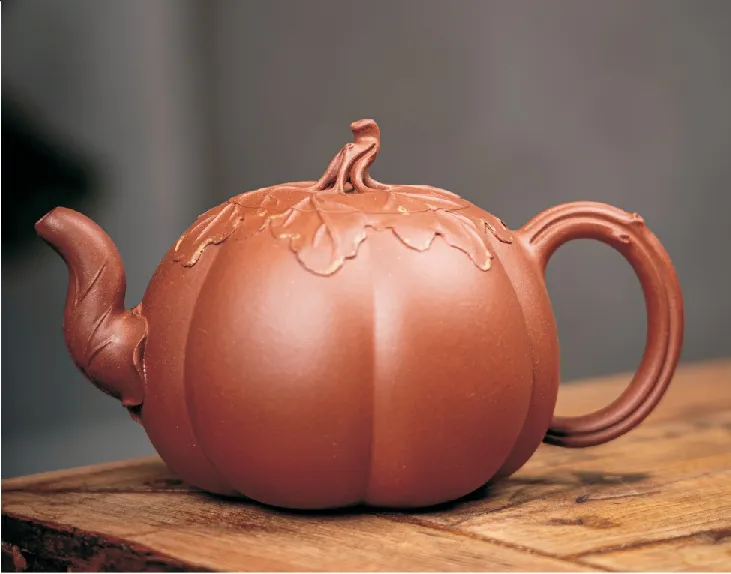

南瓜是常見的植物,不僅外型可愛,更是人們青睞的美食。在紫砂壺創作中,南瓜是常見的主題,構成了南瓜壺這一類型。人類的審美是存在差異的,所以對于南瓜之美也就有不同的理解,制作出的南瓜壺造型各異,極具藝術表現力。此件《南瓜壺》首先追求的是逼真還原,這樣可以更好地表現主題,在此基礎上呈現出紫砂壺獨特的藝術韻味。

在泥料選擇與造型設計上都盡力去接近南瓜的自然特點。紫砂泥種類豐富,多樣化的色彩為生動表現各種自然植物提供了基本保證。[2]此壺運用的是紅色系的泥料,其中帶有泥土的木棕色調,色彩飽和度較高,在坯體成型后,創作者又對壺體表面進行了打磨與拋光處理,使之呈現出明亮的光澤,以更好地展現南瓜的飽滿與新鮮。

南瓜的形狀是飽滿的扁圓形,用圓器來表現最為合適。壺身為一個飽滿的圓形,為了完整地表現南瓜,創作者極為重視壺蓋與壺身之間的融合感。壺蓋與壺身構成了一個完美的整體,僅見一條纖細的接縫,這條接縫在泥色與裝飾的襯托下也“隱形”了,工藝極為精細。

紫砂壺中有一類稱之為筋紋器,而筋紋器最擅長表現的就是帶有筋囊的瓜果與花卉[3],根據南瓜的自然形態,幾乎所有的南瓜壺都帶有筋紋設計,此壺也不例外。在壺身上可見幾條凹痕,這些凹紋的深淺、走向均是完全相同的,如同復制一般的整齊。筋紋的分布也不是隨意的,以壺身體積為參考,實現均勻分布,將壺身分為均勻的幾瓣,形成了均勻的節奏感。在筋紋的襯托下,每一瓣壺身都十分飽滿,將南瓜那種成熟的姿態表現得相當傳神,是形象感塑造的重要部分。

彎彎的壺嘴與耳狀環形端把鑲嵌在壺身兩側,為了襯托南瓜壺身,創作者在壺嘴與把手上進行了裝飾,主要運用的是紋線,將壺嘴與把手打造成連結著南瓜的藤蔓。在壺嘴根部,也進行了一些花紋處理,如同一片藤葉包裹其上,又多了幾分自然味道。

壺鈕部分的設計具有創意效果。創作者將壺鈕看作是樹葉梗的聚合體,形成了一種具有空間效果的獨特造型,鑲嵌于壺蓋中央。在壺蓋以及壺身上部,創作者雕刻出樹葉的圖案與紋理,恰好與壺鈕部分相連,這樣一來就使壺鈕、壺蓋以及壺身三個部分的整體感更強了。在樹葉的雕刻上,創作者首先追求的仍然是形似,具有立體效果,葉脈紋理清晰,盡顯陶刻工藝的精湛。

三、《南瓜壺》的文化內涵

南瓜生長于地上,果肉甜美,有地久天長、生活甜美之意。南瓜多子,象征多子多福。南瓜的文化內涵也是人們喜愛南瓜的重要原因之一。南瓜承載著中國吉祥文化,創作者將南瓜作為主題其意也正在表現這種吉祥文化。紫砂壺是雅俗共賞的藝術形式,而南瓜恰恰能夠表現貼近人民情感的部分,以生動、精美的藝術設計向人們送去美好的祝福,傳承著中華民族的吉祥精神。

綜上所述,此件《南瓜壺》生動形象地表現了南瓜的自然之美,主要運用了圓器、筋紋設計與雕刻幾種造型與工藝,創作者注重通過各部分結構的襯托去表現南瓜的生機,進而傳遞出吉祥文化寓意,展現出作品的深厚內涵。在制作過程中,創作者也注重創新效果,以體現出作品的個性,展示出作品獨特的藝術魅力。