關于中西醫結合多模態診斷模式的思考

李洪崢,楊文文,曲 華,龍霖梓,付長庚

診斷是制約中西醫結合醫學發展的重要因素。既往中西醫結合診斷存在多種模式:西醫病名診斷與中醫證候診斷相結合,西醫病名診斷與中醫病證診斷相結合,中醫病名診斷與中醫證候診斷相結合等[1-3]。而中西醫結合診斷結果則囊括了西醫、中醫雙重診斷結論,涉及了癥狀體征、量表、影像學、血清學、分子生物學等多模態(multi modal)指標綜合評判。但對于中西醫結合學科的病、證診斷而言,仍遵循各自標準,尚無統一模式,各診斷方法之間也無權重偏頗,為綜合診斷的準確性及后續治療方案設計帶來了一定困難,也一定程度制約了中西醫結合醫學的發展。在過去的半個世紀中,中西醫結合學科迎來了史無前例的發展機遇,中西醫病證結合模式下的診斷標準、療效評價標準、風險預測模型相繼發布,多組學技術的發展也為病證結合下的生物標志物篩選帶來了更多途徑,高速發展的計算機技術為中醫藥標準化、智能化提供了更高的平臺。雖然這些研究成果在科研領域得到了廣泛關注,但尚未普及臨床,是否真正全方位地提高臨床診療效率,增加病人獲益仍有待商榷。有鑒于此,本研究對傳統中醫診斷模式進行梳理,結合現代計算機科學及生物學技術,以冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(冠心病)為例,提出應全面整合多模態信息,充分利用算法處理復雜多元信息,以提高個體化診療效果為出發點,結合臨床經驗、循證證據,建立起中西醫結合多模態診斷模式的思路。

1 癥狀學診斷是中醫診斷的基礎

中醫處方用藥的最早記錄可追溯至《黃帝內經》,以內經十三方為代表的中醫診療是建立在“病、因(病因病機)、色、脈、證(癥)、治”體系的基礎上[4]。而“方書之祖”《傷寒論》則建立于“病、脈、證、治”的方證體系上,以癥狀及其組合形式與方藥對應[5]。而漢代以后的診斷模式,大多沿襲《內經》《傷寒論》思想,如宋代《三因極一病證方論》循“病、證、治”體例,元代朱丹溪的《脈因證治》同《黃帝內經》相一致,明代張景岳的《景岳全書》在《傷寒論》基礎上增加了經義、述古,清代王清任的《醫林改錯》則以“病、癥、治”為體系。而上述“病”“證”的本質均為不同的癥狀群[6-7],由此可以見得,病、脈、色、證,即癥狀、體征是傳統中醫診斷的核心,病名是傳統中醫診斷的結果。

1.1 四診合參是中醫診斷的主要內容

中醫學對疾病的診斷是全面、動態、本質化的,通過“望、聞、問、切”四診合參的方法,從不同角度收集癥狀、體征、病史、病因等病情資料,并將其概括為特定的中醫疾病病理本質。有學者認為,四診合參是中醫思維指導下的四診信息綜合處理模式,中醫學基于整體思維形成疾病判斷,認為人體是一個有機整體,四診信息之間相互關聯、互為因果。且表現于外的癥狀、體征均復雜多變、亦真亦假,只有充分收集四診信息,才可系統把握疾病現狀,對患病的人體有全面的認識,不至于因信息采集不全面而產生誤診、漏診[8]。可見,四診合參作為獨具中醫特色的診斷原則,是中醫疾病診斷的主要內容。

1.2 可視化技術為傳統中醫診斷提供客觀化標準

采用標準化、可視化技術,采集中醫“望、聞、問、切”四診資料采集,是中醫診斷客觀化的基礎,更是保障病證診斷準確性的基礎。隨著信息技術的快速發展,利用現代可視化技術將四診信息進行處理為量化的數據,是中醫診斷學領域現代化發展的必經之路。在過去將近半個世紀的中醫現代化研究中,研究者們致力于將四診信息轉化為光、電、壓力、圖像等量化、可識別數據,繼而通過數據的標準化處理,形成舌診儀、脈診儀、目診儀等設備,用于中醫臨床診斷,對于臨床診療、中醫師培養都有較大裨益[9]。但囿于各類設備使用的算法、技術不同,在數據采集的準確性上仍有較大提升空間,鑒于此,試圖以設備替代臨床醫師采集四診數據仍面臨一定挑戰。

2 現代科學技術補充了傳統中醫診斷方法

隨著大數據、機器學習算法、自然語言處理、可視化技術等的快速發展,人工智能(artificial intelligence,AI)技術推動了醫學的發展[10]。在眾多傳統中醫診斷方法中,望診、脈診、問診受到了現代科學技術的關注與熱捧,也成為了中醫智能化發展的排頭兵。

2.1 圖像采集、分析技術是中醫望診智能化發展的基礎

目前中醫診斷智能化、可視化研究大多集中在望診方面,如望舌、望面、目診等。研究熱點主要集中在AI技術輔助舌診圖片識別及疾病診斷中的應用方面[11-12]。全部過程可分為圖像采集、圖像信息預處理、模型構建、模型訓練與評估4個階段。由于圖像采集的環境各有差異,舌象圖像的質量評估和顏色校正等預處理手段異常重要[13]。對此,可通過對分割舌象圖片,進行特征學習;基于大數據構建舌象圖片數據庫,減小圖片間差異[14];以人機結合的方式標注舌象特征,提高對特殊舌象、舌苔的識別度[15-17]等。當前許多團隊以學科融合發展為契機,開展了舌象采集、診斷設備的研發,如上海中醫藥大學許家佗教授團隊前期研制的TDA-1型舌診儀即為較好的代表。2017年始許家佗教授依托國家重點研發計劃中醫藥現代化研究重點專項與清華大學、復旦大學、北京中醫藥大學等10家知名高校及企業聯合開展《中醫智能舌診系統研發》工作,為舌診這一傳統中醫診斷技術的現代化發展打下了堅實的基礎。

類似于舌診,面部、眼部等望診方面也因圖像處理技術的發展而變得客觀化、可視化。在面部望診方面,則采集面部相關數據,對疾病進行預測、評估。如AI Watcher利用人工智能算法,可通過面部特征預測腫瘤易感性的突變位點[18],即便對于西醫疾病也有很強的提示作用。目診方面則以《靈樞·論疾診尺》為理論基礎,利用了五輪八廓學說,在充分采集眼部圖像及被采集者基本情況等信息后,通過AI算法建立關聯為疾病診斷、預測服務,清華大學程京院士團隊研制的目診儀為該領域較佳體現。

2.2 多維脈沖數據采集分析是脈診客觀化的核心

脈診是中醫四診中最難以客觀化、定量化展示的診斷方式。脈診方法有很多,如遍診法、三部脈診法、寸口診法,當前因便于數據采集,脈診客觀化研究以寸口診法為多。不同于面診、舌診儀可以直觀采集圖像,脈診儀多利用高精度傳感器采集壓力、光電、聲音振動等數據,獲取橈動脈搏動信息[19]。而后在對數據預處理階段,按照脈動節律、力度、頻率等維度對數據進拆分處理,并利用算法處理分析不同脈象的頻譜規律。為提高運算結果準確性,大多以名老中醫、高年資臨床中醫師對脈象判斷作為標準,借助大數據進行機器學習。由此可見,多維脈沖的數據采集是脈診客觀、規范化的核心。此外,僅寸口脈就有浮、沉、遲、數、滑等20余種,還有十怪脈、七絕脈等。因此,當前研究多將復雜脈象通過標準化處理,重新歸類,以減少因劃分過細導致的結果混亂。例如SM-1A中醫四脈脈診測量儀便是依照全國首批500名老中醫藥專家學術經驗繼承人導師之一的劉紹武先生“四脈定證”理論,將脈象整合歸類于四大類別[20],有力地提高了脈診儀的診斷準確性。

2.3 專家系統與術語標準化為問診發展的基石

傳統中醫問診主要是詢問病人病史、病情獲知癥狀、體征、發病原因、影響因素等信息,協助疾病診斷。目前的問診采集系統也以臨床醫師問診為模板,參考中醫十問歌等信息,以標準化、客觀化和規范化采集病人信息。以此標準化信息構建數據庫,分別歸納整理出疾病、證候、癥狀的子數據庫,作為問診系統構建的第一步[21]。可見,標準化的中醫術語是問診系統發展的基礎。近年來,隨著《國際疾病分類第十一次修訂本(International Classification of Diseases 11th Revision,ICD-11)》《中醫臨床診療術語第2部分:證候(2020年修訂版)》《中醫臨床診療術語第3部分:治法(2020年修訂版)》等標準頒布,中醫術語標準化已有據可依,但對于癥狀這一豐富數據資源仍有待進一步規范。此外,20世紀的專家系統即為問診采集系統的雛形。但早期專家系統存在缺乏學習能力、迭代更新空間有限、詞向量關聯度缺乏保障、單線程推理等問題,同樣制約了中醫問診系統的開發,這也為今后的問診系統開發提供了契機。

3 現代生物技術發展延伸了病證診斷深度

隨著現代生物技術發展及研究層面的深入,分子生物學成為了多種疾病診斷中的重要途徑,基因組學、蛋白組學、代謝組學等,對于中西醫結合病證診斷有一定的指導意義。

3.1 現代生物技術為病證診斷提供幫助

針對同一病證的不同進展階段,研究借助超高效液相色譜-飛行時間質譜的非靶向代謝組學方法,篩選出了磷脂酰膽堿等5種潛在生物標志物和苯丙氨酸代謝等4條主要差異代謝通路,為鑒別冠心病血瘀證不同進展階段提供了一定診斷價值[22]。針對同一疾病不同證候,以冠心病不穩定型心絞痛為例,基因組學研究發現小核糖核酸(micro-Ribonucleic Acid,miRNA)中的miR-146b-5p、miR-199a-5p等可作為血瘀證的潛在生物標志物,而miR-363-5p、miR-688等可作為痰濁證的潛在生物標志物[23]。而針對同一證候不同病位,也可通過不同組學方法進行標志物篩選。以中醫氣虛證為例,早期研究認為三磷酸腺苷為中醫“氣”的物質基礎之一[24],通過自噬等方式改變代謝物質[25],調節免疫功能、能量代謝、抗氧化能力[26]。當氣虛病位在脾,可通過肉堿(C8∶0)和分子量341.282的化合物等作為潛在標志物[27];病位在心,則有血漿環磷酸腺苷、去甲腎上腺素等升高作為提示[28];病位在肺,則通過病人呼出氣體中2,4,4-三甲基-1,3-雙-異丁酸戊酯等含量改變體現[29]。由此可知,現代生物技術為中西醫結合醫學病證診斷標志物的探索提供了有力支持。

3.2 現代生物技術有助于鑒別診斷方式的探索

除需找到對中醫診斷的充分條件外,還需認識病證診斷中的鑒別條件。在宏觀維度,傳統中醫鑒別診斷通過病人不同癥狀表現對證候進行鑒別,而在微觀層面,則考慮通過突變位點及異常通路等情況等進行鑒別。如多囊卵巢綜合征病人的不同證候之間,存在較明顯的信號通路差異,如腎虛證以卵巢內甾體激素合成分子信號通路異常為基本病理特點,腎虛血瘀證以生殖器官的慢性炎性因子的信號通路改變為主,脾虛痰濕證以糖脂代謝的胰島素信號分子傳導通路障礙為基本病理特點,腎虛肝郁證以中樞邊緣系統海馬杏仁核內氨基丁酸類神經遞質改變為病理特點[30]。將證候特征與信號通路建立關聯,使傳統中醫診斷在微觀層面有了全新意義。

4 關于中西醫結合多模態診斷模式建立的思考

考慮到中西醫結合的診斷體系存在多種方法,每種方法準確性不同,也有對應的不同衡量標準。但是通過多模態數據的融合(multimodal fusion),判斷好每個模態診斷結果的置信水平,明確被判斷模態間的相關性,做好對多模態的特征信息的整理及降維運算,以及處理好非同步采集的多模態數據配準等,是初步實現中西醫結合多模態診斷體系構建的前提。

4.1 多模態學習技術對中西醫結合醫學診斷的意義

隨科學技術發展,基因組測序、圖像處理和醫療數據管理等為醫療數據的采集、管理與綜合分析提供了支持,有助于研究者們能夠更加全面、系統地了解疾病,也有助于臨床醫師能夠更加客觀、定量地診斷疾病。但是,統一不同形式的復雜的生物醫學數據,并組合分析其各自的特征向量成為醫療數據綜合分析的難點[31]。多模態技術,不同于傳統的單一生物識別方式,是指通過集多種采集方式為一體的采集器,采集不同的生物特征,經識別后使其融合、結合,已廣泛運用于阿爾茨海默病、抑郁癥、惡性腫瘤等疾病的現代醫學診斷與預測中[32-34]。而對于中西醫結合醫學而言,中醫的“望、聞、問、切”四診信息與西醫的檢查檢驗等診斷信息的融合同樣有賴于多模態技術的采集、識別、綜合處理,并更加緊密地將病證結合統一,給予病人更加精準、明確的中西醫結合治療方案。

4.2 以冠心病中西醫結合診斷為例的多模態診斷模式探索

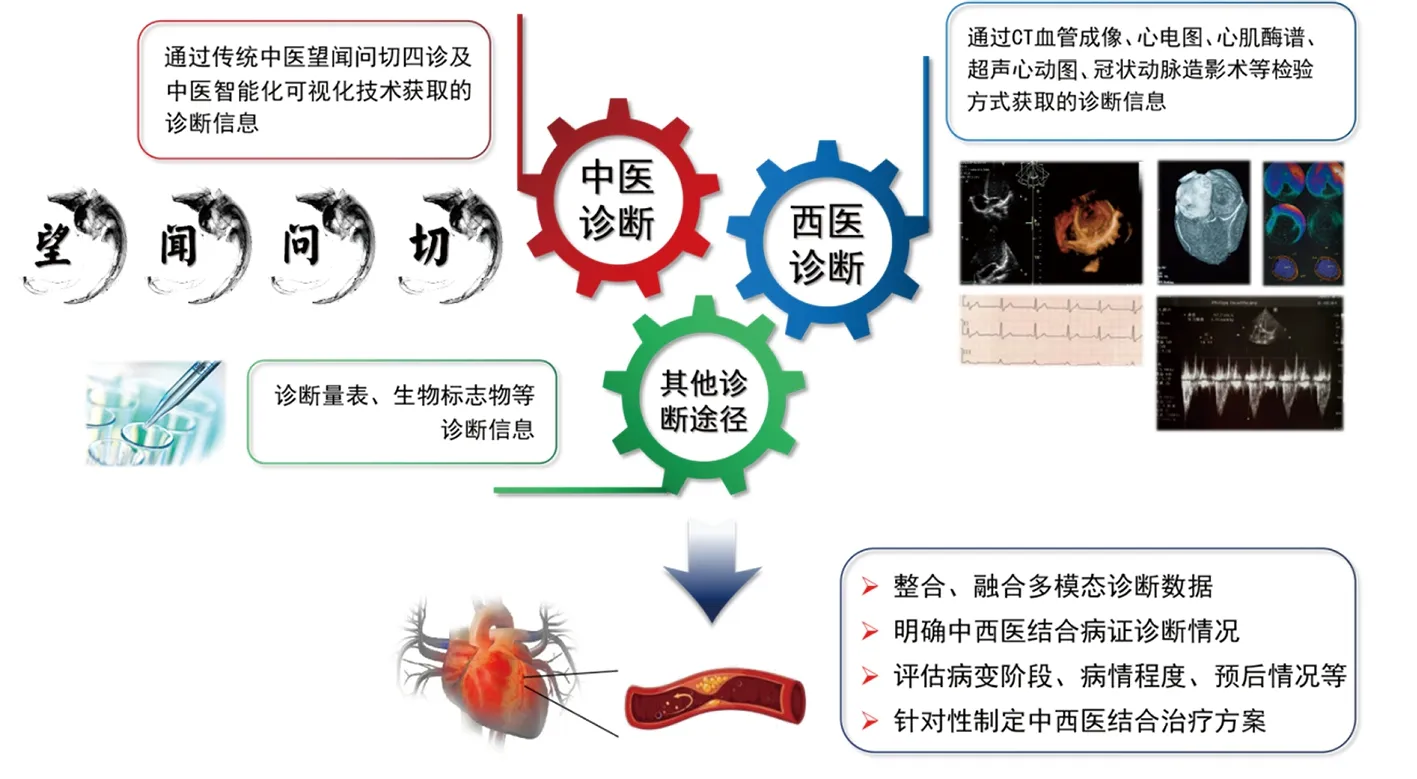

以冠心病血瘀證為例,冠心病血瘀證是典型的中西醫病證結合診斷結果,實現這個診斷結果需要進行疾病、證候雙重診斷。根據現有指南,依據電子計算機斷層掃描技術等,即可獲得影像模態的數據,再依據對應診斷標準,明確病名診斷結果。根據現有冠心病證候、證候要素診斷標準,可獲得癥狀、圖像(舌、面、皮膚)、脈象、血液等多模態數據。在標準制定的過程中,可明確各模態診斷結果的置信水平及模態間相關性,在對量表賦分時即完成了多模態特征的降維運算及數據配準,從而實現了多模態融合的目的,由此獲得了證候診斷結果。但是這樣的多模態融合未能實現疾病與證候的充分融合,對于這樣兩個非同步采集的復合模態數據,如何更好地實現配準成為了新的問題。那么潛在生物標志物等模態數據的增加,或許可以針對性地提高診斷準確性,也為病、證這兩個復合模態數據的融合提供了新的思路,詳見圖1。而結合最新研究結果,實時更新疾病的中西醫結合診斷標準、診療指南,也可有利于臨床診斷準確性的提高,進而有助于精確提供中西醫結合治療方案。

圖1 冠心病中西醫結合多模態診斷模式思路

5 結 語

自1982年國務院學位委員會將“中西醫結合”設置為一級學科起,至1992年“中西醫結合醫學”正式成為國家標準《學科分類與代碼》的學科之一,中西醫結合醫學快速發展。在將近半個世紀的發展中,中西醫結合診斷方法的研究已成為中醫客觀化、定量化、標準化診斷的重要組成部分。由此,中西醫結合診斷出現了西醫疾病結合中醫證候、西醫疾病結合中醫病證、中醫疾病結合中醫證候的多種模式。但無論哪種模式,仍未能將中醫、西醫兩套“體系”的診斷信息完美融合,二者缺一仍可獨立診斷,予以治療方案。有鑒于此,處理、融合傳統中醫病證診斷及現代醫學疾病診斷的復雜多元信息,以提高個體化診療效果為出發點,結合臨床經驗、循證證據[35],探索并建立中西醫結合多模態診斷模式,對提高中西醫結合醫學診斷準確性、治療規范性有一定意義,對促進中西醫結合醫學發展有一定意義。