接受美學視域下陶瓷名稱的變譯研究

【摘要】陶瓷命名充滿了中國的歷史傳統、民俗文化和審美情趣,既是文物信息的重要組成,也是翻譯工作的難點。從翻譯受眾角度出發,解析陶瓷命名本身的客觀特征及其所包含的文化信息,探索新的文化內涵,實現讀者和譯者之間陶瓷經驗共享的文化交流;充分考慮目標受眾的可接受性和文本的功能性,打破原文內容、形式和風格的束縛,靈活處理,力求準確恰當地向讀者再現作者意圖和關鍵內容,引起受眾審美的共鳴和升華。

【關鍵詞】接受美學;變譯理論;陶瓷名稱;文化負載詞

【中圖分類號】H315? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2023)42-0104-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.42.033

基金項目:2022年度上海市工藝美術職業學院院級一般項目(項目編號:2022-A-3-4-10)。

一、接受美學翻譯觀和變譯研究

接受美學,也稱為接受理論,由德國康斯坦斯大學文學教授Hans-Robert Jauss和Wolfgang Iser于20世紀60年代中期提出的文學理論。該理論認為接受是基于讀者的審美體驗創作作品的過程,揭示作品中的各種含義;藝術美學融合了讀者作為審美主體的經驗、情感和藝術興趣,作者由此通過作品與讀者建立對話關系,實現讀者體驗與作者體驗的交流。因此,接受美學反對孤立、片面和機械的文學研究,強調文學作品的社會效應,重視讀者對接受的積極參與,從社會意識傳播的角度審視文學創作和接受。

接受美學視角下的翻譯就是順應與提高的關系:“順應”即文本對觀眾期待視野的順從與適應,“提高”指受眾期待視野的超越和提高,讀者對文本本身的接受是一個文化價值實現和文化欣賞的過程,所以核心原則是——在順應中提高。譯文與原著之間,譯文與讀者之間都存在一定的距離,三者相互聯系,但又相互制約,此消彼長;若采用直譯或異化法,譯文與原文的距離近了,但讀者和譯文目的語的距離遠了,讀者便難以接受;反之,若采用意譯和歸化法,讀者易于接受,但譯文失去了原作的韻味和美感;只有三者和諧統一的翻譯才是佳作。綜合來看,接受美學的翻譯觀突出讀者和受眾的主體性,因此充分接受并調動接受者的審美體驗,喚起受眾的審美經驗記憶,從而激活或產生新的審美體驗,使翻譯傳神,感染受眾。

翻譯變譯理論與傳統的經典翻譯理論相比,強調更為靈活地處理文本,要求譯者從讀者的角度來進行翻譯活動,在一定條件下,可以根據讀者的接受需要,通過添加、刪減、編輯、敘述、刪減、合并、修改等方法,對原作的相關內容進行翻譯,特別是當涉及文化專有項、文化負載詞等歷史文化信息濃郁豐富的翻譯時,應當充分考慮目標受眾的可接受性和文本的功能性,打破原文內容、形式和風格的束縛,靈活處理,力求準確恰當地向讀者再現作者意圖和關鍵內容,并在特定條件下進行適當的修改,促進信息的接受。

二、中國瓷器名稱翻譯研究

瓷器英語屬于科技英語,除了具備科技英語特征之外,其本身所具備的文化特征及專業特性毫無疑問地成了翻譯過程中的兩大難點。陶瓷名稱的文化信息豐富,層次性很強:首先是表層文化信息,也就是“是什么”;其次是中層文化信息,也就是“是什么樣的”,包括了瓷器的造型、顏色、花紋、質地、工藝等;再次是深層文化信息,涉及傳統觀念、宗教、社會習俗、神話、傳說、社會心理等多方面。根據接受美學理論,陶瓷英譯應以跨文化讀者為中心,從文化審美、語言習慣、思維方式的層面關注跨文化讀者的接受性。

(一)中國瓷器命名規則以及一般英譯規則

中國瓷器文化博大精深,源遠流長,幾乎涵蓋了歷史、政治、經濟、民俗、物理、化學、生物、地理、藝術、心理學等多個領域。因此,中國瓷器的命名詞匯準確,表達豐富,文化內涵深厚。常用的瓷器命名包括釉法(如青花、粉紅)、器皿類型(如轉心花瓶、抱月花瓶)、瓷器圖案(如彩繪、鏤空)和生產年份(如康熙、景泰),如元青花釉里紅鏤雕蓋罐、明成化斗彩嬰戲圖杯。將瓷器名稱的成分分解,可以得到7個主要成分:①陶瓷品種;②陶瓷類型;③裝飾圖案;④陶瓷釉色;⑤窯口;⑥朝代;⑦陶瓷繪畫。通常的命名原則是⑥王朝+⑤窯口+①陶瓷品種+④陶瓷釉色+③裝飾圖案/⑦陶瓷繪畫+②陶瓷器類型。其中,①陶瓷品種②陶瓷類型④陶瓷釉色以專門的陶瓷術語為特征,是瓷器命名的核心部分,一般不能省略。

但瓷器名稱英譯的時候,因為英語“形合”的句法特征,翻譯版本不盡相同。如“雍正款胭脂紅釉碗”,沈陽故宮展品的翻譯版本為Famille rose bowl with Yong Zheng’s Reign Mark;北京故宮的翻譯版本為Rouge-red Glazed Bowls, Yong Zheng Period;大英博物館展品翻譯為Rose-pink dish, Yong Zheng Period.再如“清德化窯白瓷堆雕花卉碗”,北京故宮博物院的譯文是White glazed bowl with sculpted flowers,Qing Dynasty(1644-1911),From Dehua, Fujian Province。由此,可以看出通常在陶瓷英文名稱中出現的順序是④陶瓷釉彩+①陶瓷品種+②陶瓷器型,然后用介詞with 或in連接③裝飾圖案/⑦陶瓷畫,⑤窯口和⑥王朝和年代通常放在最后。

(二)接受美學翻譯觀下的陶瓷釉彩變譯研究

釉彩從化學層面講是附著在陶瓷體表面的連續玻璃層,其最早形成可能是由于古代石頭烹飪中使用了含鈣的石頭和木炭灰以及貝殼粉;但從制瓷技術上講,釉色通過使用特制的材料在瓷器上繪制圖案、裝飾和圖像,以增強物體的美感,而且其種類繁多,包括釉上彩、釉下彩、青釉等。作為瓷器命名中必不可少的部分,兼具濃厚的文化內涵和審美意識,釉彩的翻譯遠不單單是色彩的翻譯,很多文化負載詞需要我們通過靈活的翻譯手法進行最大程度的還原。

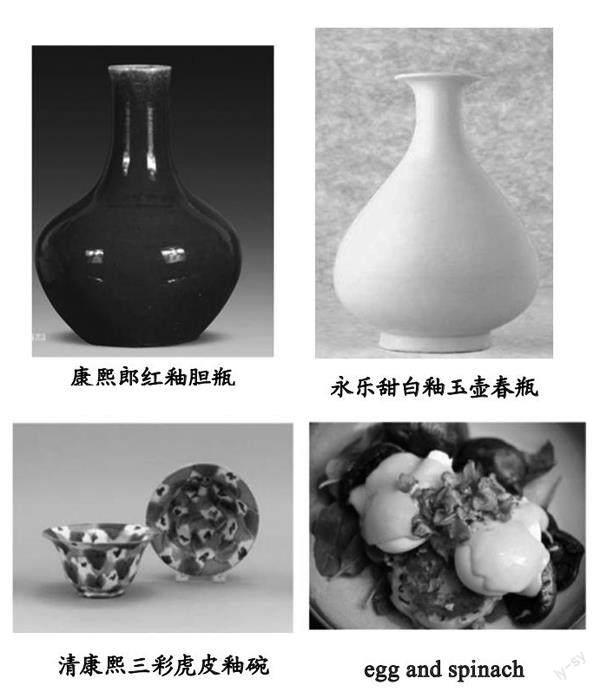

郎窯紅是中國名貴銅紅釉中色彩最鮮艷的一種,色彩絢麗,紅艷鮮明,沉穩濃郁,且具有一種強烈的玻璃光澤,因其于十八世紀始產于清朝督陶官郎廷極所督燒的郎窯,故稱“郎窯紅”。“康熙郎窯紅釉膽瓶”中的“郎窯紅釉”在翻譯的時候就主要有以下幾個版本:強調郎窯產地的Lang-kiln red,突出銅紅釉的Cooper red,Lang Yao,以郎窯紅中最具典型代表的“牛血紅”為特點而翻譯的Oxblood,突出銅銹色特征的Iron-rust,以及因釉色鮮明紅艷而異譯為Ruby–red。Lang-kiln red過于拘泥于原文文字,并不能真正反映郎窯紅釉的特點;Cooper red能夠揭示銅紅釉的種類,但缺失美感;oxblood,iron-rust擺脫了原文束縛,突出銅紅釉的成色,并進行了同類聯想;ruby-red在“形似”和“神似”上做到了兼顧,也具有美感,已屬上乘。根據1976年出版的《陶瓷插圖詞典》:19世紀末期英國陶瓷化學師伯納德·摩爾(Bernard Moore,1850-1935)首次成功研制出高溫還原焰銅紅釉,因此鈞紅釉在歐洲陶瓷界有一個學名為“伯納德·摩爾牛血紅”(Bernard Moore Sang-de-Boeuf)。Sang-de-Boeuf在法語為“牛血紅”,雖然按照技術詞匯翻譯的要求,不能被稱為嚴謹和準確,但它可以喚起讀者積累的審美經驗,實現歷史和文化視野的特定融合,完成讀者對翻譯文本的順利接受。

再如,永樂甜白釉玉壺春瓶的幾個翻譯版本中,Pear-shaped vase in Tien-pai glaze,Yong-lo ware (《中國陶瓷》臺灣版);Sweet-and-white glazed vase,Yongle Period,Ming Dynasty(《明清顏色釉瓷》);Miniature vase with soufflé-white glaze,bottle form with evened lip,Yongle mark and period.(“The Ceramics of China,5000 B.C.to 1912 A.D.”)。甜白釉翻譯為soufflé-white glaze無疑最為貼近讀者語言和審美經驗。soufflé是法語詞,翻譯為中文為“舒芙蕾”,意為“蛋奶酥”,這里甜白釉彩細膩溫潤、密致柔和的特點與西點舒芙蕾中的奶油相對應,能夠迅速喚起讀者甜嫩白潤的審美通感,準確理解并產生親切感。

虎皮釉起源于唐三彩,屬于清代素三彩的一種瓷器釉色,以黃、綠、紫、白等色釉點染成斑塊狀,猶如虎皮斑紋,故俗稱“虎皮釉”。但在翻譯過程中,這種形象傳神的仿生命名給我們的翻譯造成了不小的困擾,通常翻譯為“tri-color glaze”,有些會加注yellow,green and white。這種翻譯能夠說出三種釉彩的顏色,但距離釉彩本身“虎皮釉”的命名還是不夠傳神。無獨有偶,“The Ceramics of China,5000 B.C.to 1912 A.D.”一書中將虎皮釉翻譯為“egg and spinach glaze”,從形象上看為雞蛋菠菜,黃綠相間,與虎皮釉比較相近,而且也為仿生命名,讀者能夠很快接收和理解。同樣,卵藍釉翻譯為Robin’s egg-glazed vase,象牙白翻譯為blanc de chine,月白為claire-de-lune,都能夠最大限度地在目標語中還原釉彩的神采,直接讓讀者接受。

(三)接受美學翻譯觀下陶瓷器型的變譯研究

中國陶瓷造型千姿百態、變化多端、精益求精而又追求內在韻味,構成了獨特的藝術景象。作為審美對象,陶瓷造型過程就是不斷創造美學蘊含的過程,從“觀物取象”到“象形取意”再到“創意立體”,歷經取其直觀到的“象”,重新創造之“意”,最終模擬仿效“人”,造型抽象,思與神合,妙合化權。由此我們在器型翻譯上,就可以從這三個層次的標準入手,靈活處理,對應翻譯。

1.直譯

在陶瓷器型名稱里,很多常見的名稱可以在英語中找到對等物,或者按照英語造詞法,可以照樣復制,這種情況下就可以保留源語與譯語中意義能夠通用的釋義,最大程度喚醒受眾認知體驗。如:

2.加譯

在陶瓷器型名稱中還有許多古代漢語生僻字,用于專指某一器型或紋飾,體現了不同歷史時期的文化背景和制瓷特色。隨著歷史演變,很多文字已經不再使用,所以在翻譯時,就需要采用加譯法,用拼音+注釋補充的形式來傳遞文物所蘊含的文化信息,幫助譯文受眾知悉其在特定歷史時期的功用,避免在翻譯過程中造成文化元素的丟失。

3.改譯

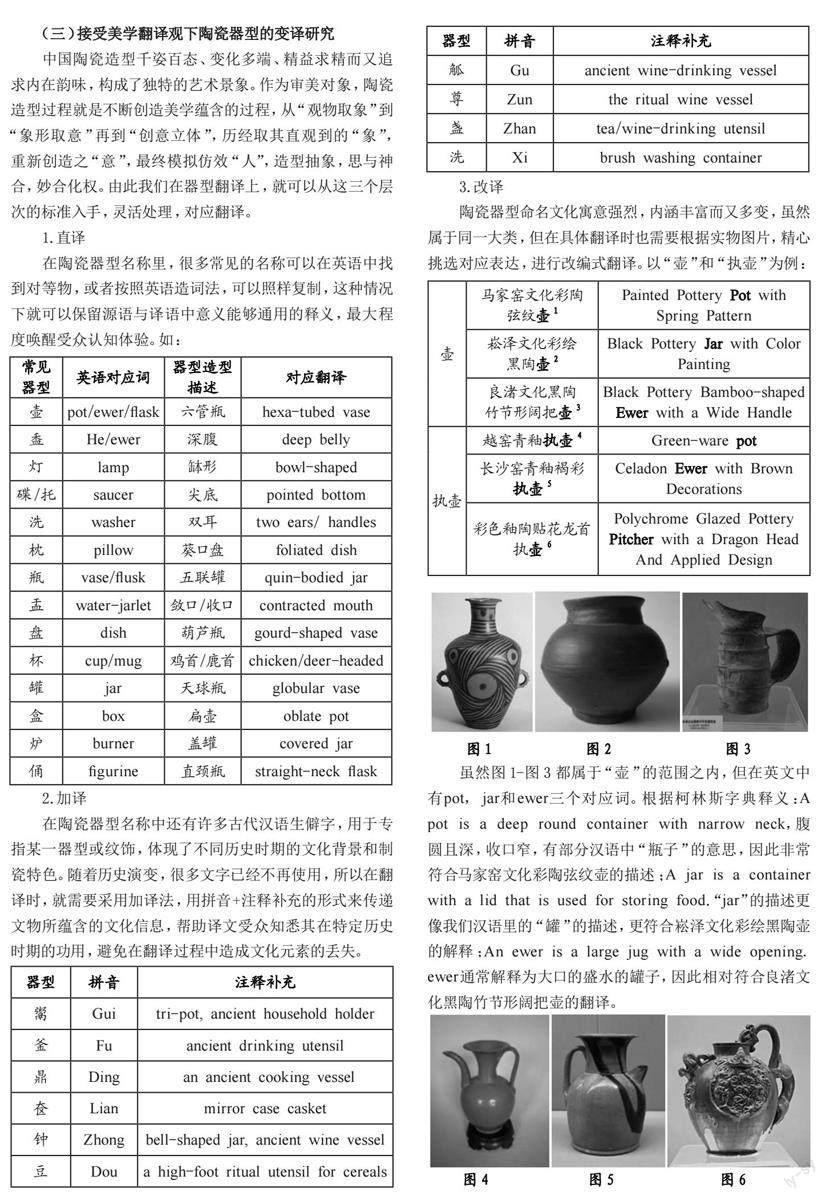

陶瓷器型命名文化寓意強烈,內涵豐富而又多變,雖然屬于同一大類,但在具體翻譯時也需要根據實物圖片,精心挑選對應表達,進行改編式翻譯。以“壺”和“執壺”為例:

雖然圖1-圖3都屬于“壺”的范圍之內,但在英文中有pot, jar和ewer三個對應詞。根據柯林斯字典釋義:A pot is a deep round container with narrow neck,腹圓且深,收口窄,有部分漢語中“瓶子”的意思,因此非常符合馬家窯文化彩陶弦紋壺的描述;A jar is a container with a lid that is used for storing food.“jar”的描述更像我們漢語里的“罐”的描述,更符合崧澤文化彩繪黑陶壺的解釋;An ewer is a large jug with a wide opening.ewer通常解釋為大口的盛水的罐子,因此相對符合良渚文化黑陶竹節形闊把壺的翻譯。

執壺是酒壺的一種,用于宴會時秉持斟酒,所以通常最明顯的標識就是帶有一個把手。越窯青釉執壺腹深且圓,而且頸細,用pot比較合適;pitcher是指舊時帶柄的陶罐,更符合彩色釉陶貼花龍首執壺的形象。

4.編譯

中國傳統陶瓷瓶型眾多,有梅瓶、抱月瓶、球瓶、蟠龍瓶、蒜頭瓶、花口瓶、玉壺春瓶、膽式瓶、轉心瓶、棒槌瓶、蒜頭瓶等多個器型。從瓶型命名來看,形象生動,極具歷史韻味和美感,我們在進行此類翻譯時就必須綜合考慮,大膽取舍,在正確和準確的基礎上實現變譯。

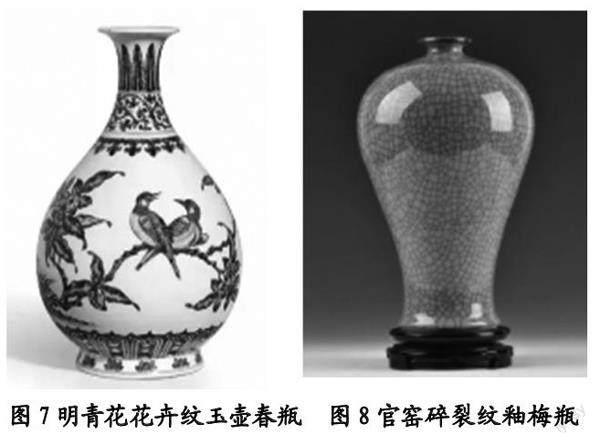

玉壺春瓶,一種典型的瓷器器形,撇口、細頸、垂腹、圈足,因唐代“玉壺春”酒而得名。唐代司空圖的《詩品典雅》中有“玉壺買春”(春,此處指酒),賞雨茆屋;“坐中佳士,左右修竹”之說。自宋起,酒器發展為觀賞性器物,器型如圖7。這個帶有濃厚文化特色的器型翻譯就不能采用直譯或意譯,而是從器型形狀出發,改編為pear-shaped bottle,雖然損失了“玉壺春”這一文化內涵,但起碼在器型美感上增色不少。同樣道理的還有膽瓶、棒槌瓶、抱月瓶等。

再例如梅瓶的翻譯。梅瓶是傳統名瓷,小口、短頸、豐肩 、瘦底、圈足的瓶式,以“口細而頸短,口徑之小僅與梅之瘦骨”相稱而得名。因瓶體修長,宋時稱為“經瓶”,作盛酒用器,造型挺秀、俏麗,明朝以后被稱為梅瓶,逐漸用于陳設,見圖8。在各大博物館中,梅瓶的翻譯有以下幾種:

(1)青瓷陽刻蓮花紋梅瓶 Meiping Vase with Carved and Incised Lotus Design

(2)青瓷象嵌柳盧紋瓜形梅瓶 Melon-shaped Meiping Vase with Inlaid

(3)官窯碎裂紋釉梅瓶 Prunes vase with crackled crakes,Guan Kiln

第一種翻譯就采用了拼音替代英文對應,形象和文化元素都丟失不少;第二種通過加譯“melon-shaped”在形象上盡量彌補;第三種取“梅”的英文“prune”進行翻譯,對于花瓶的功能進行了說明,產生了一定的文化聯想意義。筆者認為將圖2和圖3結合起來,將梅瓶翻譯為melon-shaped prunes vase,既可以補充外形,也可以補充功能用途,是比較理想的一種選擇。

陶瓷作為實用性和欣賞性、功能性與形式美的統一,其命名同樣具備實用和審美、科技與文化的特性,給我們帶來歷史的信息和美學的享受,同時也為譯者的翻譯帶來了巨大挑戰。以相關英語使用者為讀者和受眾,從陶瓷命名本身的客觀特征及其所包含的文化內涵出發,探索新的文化內涵,以實現讀者和譯者之間陶瓷經驗共享的文化交流;在迎合讀者期望和觀點的指導下,以靈活的方式進行陶瓷中文化專有項的中英文處理和對應,不僅可以為規范專業翻譯標準提供建議,還可以促進瓷器名稱的標準化翻譯,推動瓷器文化的延續和中西文化的交流。

參考文獻:

[1]Jauss,Hans Robert,Toward an Aesthetic of Reception[M].Minneapolis:University of Minnesota Press,1989.

[2]Iser,Wolfgang.The Act of Reading,A Theory of Aesthetic Response[M].Baltimore and London:The Johns and Hopkins University Press,1987.

[3]姚斯,霍拉勃.接受美學與接受理論[M].周寧,金元浦譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987.

[4]劉鳳梅.從接受美學視角論翻譯[J].北京第二外國語學院學報2015,(02):63-67.

[5]張小紅.接受美學視角下青瓷釉色名稱翻譯探究[J].今古文創,2021,(01):62-66.

[6]穆雷.從接收理論看習語翻譯中文化差異的處理[J].西安電子大學學報(社科版),2010,(3):148-150.

[7]黃忠廉.變譯理論:深究與拓展[J].民族翻譯,2018,

(2):5-6.

[8]劉嵐,郝道合.淺談博物館青銅器名稱英譯策略[J].內江科技,2011,(06):15-17.

[9]李開榮.試論文物名稱文化信息的處理[J].中國科技翻譯,2011,(04):10-13.

[10]金文麗.接受美學視域下的陶瓷翻譯[J].上海翻譯,2015,(04):91-94.

[11]張小紅.鉤元摘“秘”:接受美學視角下越窯秘色瓷翻譯探究[J].黑河學刊,2020,(1):23-25.

作者簡介:

張小紅,女,湖北十堰人,副教授,教育學碩士、英語語言文學碩士,主要研究方向:應用英語翻譯及跨文化研究。