以2022年江蘇省高考試題為背景淺談有機物的分解代謝機制

吳勁松

(江蘇省高淳高級中學 江蘇南京 211300)

1 原題呈現

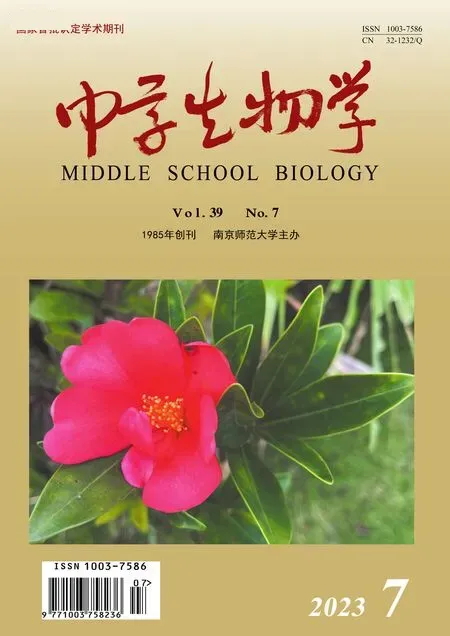

【例題】圖1 為生命體內部分物質與能量代謝關系示意圖。下列敘述正確的有()

圖1 生命體內部分物質與能量代謝關系示意圖

A.三羧酸循環是代謝網絡的中心,可產生大量的[H]和CO2并消耗O2

B.生物通過代謝中間物,將物質的分解代謝與合成代謝相互聯系

C.乙酰CoA 在代謝途徑中具有重要地位

D.物質氧化時釋放的能量都儲存于ATP

參考答案:BC

2 疑惑

在高中生物學的學習中,教師更多強調以葡萄糖為底物的氧化分解過程,很多學生產生只有葡萄糖才能氧化分解,而蛋白質等其他物質不能夠氧化分解的錯誤認知。本題表明細胞內的四大類有機物都可以氧化分解供能。那么,細胞內有機物的分解代謝機制是什么呢? 它們之間有何聯系與區別呢? 本題中三羧酸循環和呼吸鏈又屬于什么代謝途徑呢? 下面以該題為背景對上述問題做出解答,為一線教師提供教學參考。

3 總結歸納

有機營養物通過一系列反應步驟轉變為較小、較簡單的物質并伴隨著能量逐步釋放的過程稱為分解代謝。生物體利用小分子物質或大分子結構元件建造自身大分子物質的過程稱為合成代謝。結合本題中的圖解,下文對糖類、脂肪、蛋白質三大類有機物分解代謝過程中的相關內容進行詳細講解,試圖闡明有機物的分解代謝機制。

3.1 形成乙酰-CoA 的多種途徑

乙酰-CoA 作為三羧酸循環的起始底物,不僅是糖代謝的中間產物,也是脂肪和某些氨基酸的代謝中間產物。因此,乙酰-CoA 是糖、脂、蛋白質代謝的紐帶。

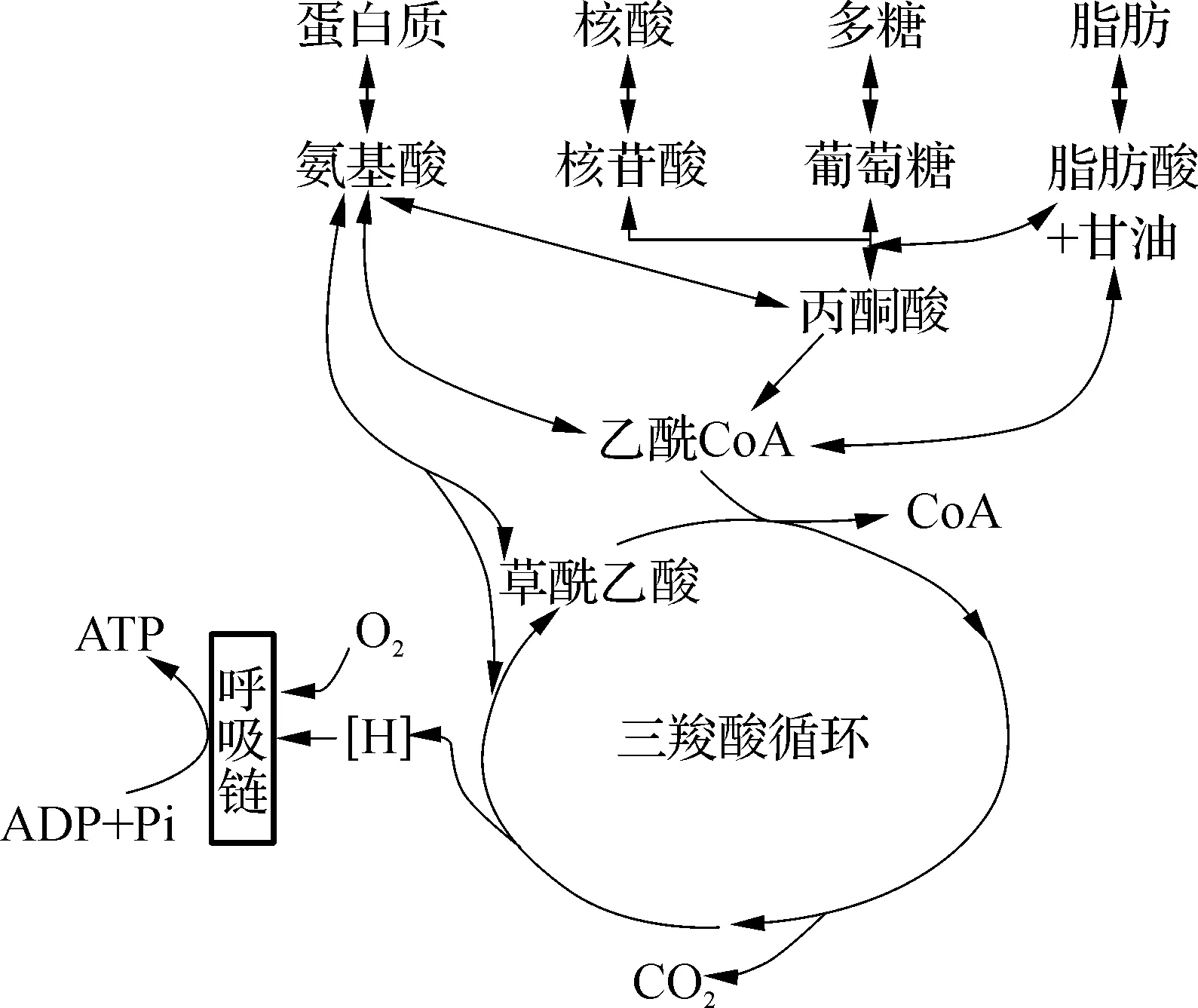

多糖(如糖原)隨食物被腸胃消化為葡萄糖后,葡萄糖經小腸上皮細胞吸收進入人體內環境,在胞質中經過糖酵解的10 步反應生成丙酮酸分子。從丙酮酸轉變為乙酰-CoA 可概括為4 步反應,由丙酮酸脫氫酶E1、二氫硫辛酰轉乙酰基酶E2和二氫硫辛酸脫氫酶E3三種酶組成的丙酮酸脫氫酶復合體共同催化完成。此外,參與反應還有煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)、硫胺素焦磷酸(TPP)和煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(FAD)三種輔基,反應過程的簡單圖解如圖2所示。

圖2 丙酮酸脫氫酶復合體催化反應體系

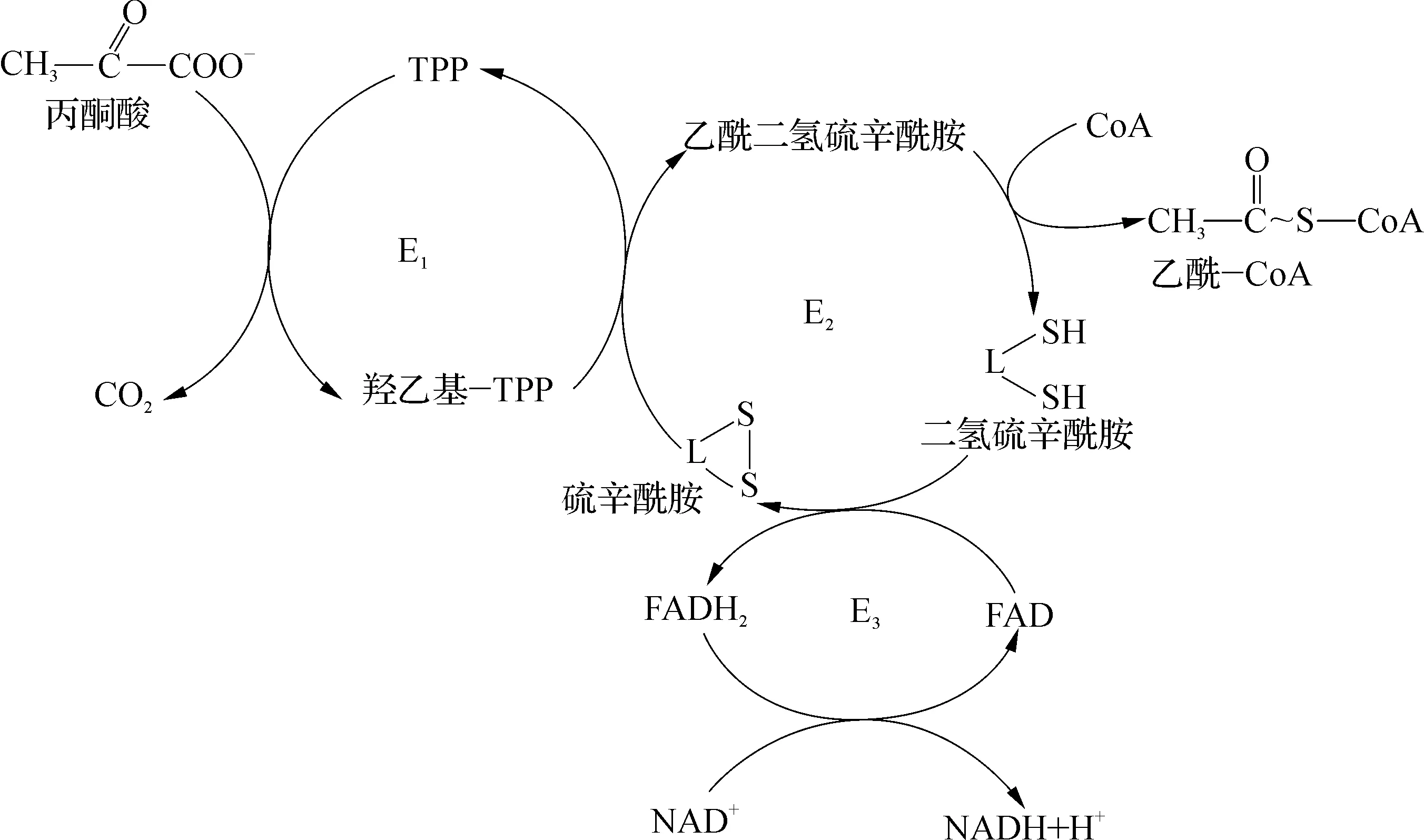

脂肪經消化后的產物是脂肪酸和2-單酰甘油,后者會運送到肝和腎臟,在甘油激酶和甘油-3-磷酸脫氫酶作用下轉化為糖酵解的中間產物二羥丙酮磷酸。下面以16 碳的飽和脂肪酸為例,重點描述脂肪酸代謝形成乙酰-CoA 過程。20世紀初,Knoop F 使用了偶數碳原子的脂肪酸己酸(C6)作為研究對象,并在其上引入了一個“苯基”的示蹤物,該示蹤物在代謝過程中不會被分解。他將這個含有示蹤物的己酸(C6)喂食給狗,并分析了尿液樣本,結果發現苯基以苯乙酰-N-甘氨酸(苯乙尿酸)的形式出現。類似地,他對奇數碳原子的戊酸(C5)進行實驗,結果得到苯甲酰-N-甘氨酸(馬尿酸)。他由此推論:脂肪酸氧化從羧基端的β-位碳原子開始,每次釋放一個乙酸單位,最終轉化為乙酰-CoA,故稱β-氧化(圖3)。

圖3 脂肪酸(16C)β-氧化示意圖

外源蛋白質會被水解為小分子氨基酸后被吸收,而胞內蛋白則借助溶酶體經歷無選擇性降解過程,或以泛肽為標記經歷選擇性降解。在選擇性降解中,降解后的氨基酸后經脫氨基作用,將脫下的氨轉化為尿素。剩下的20 種氨基酸碳骨架,其中有10 種氨基酸會直接或間接(通過丙酮酸、乙酰乙酰CoA 等轉化)作用形成乙酰-CoA,其余形成草酰乙酸、琥珀酸-CoA、延胡羧酸等直接進入三羧酸循環。

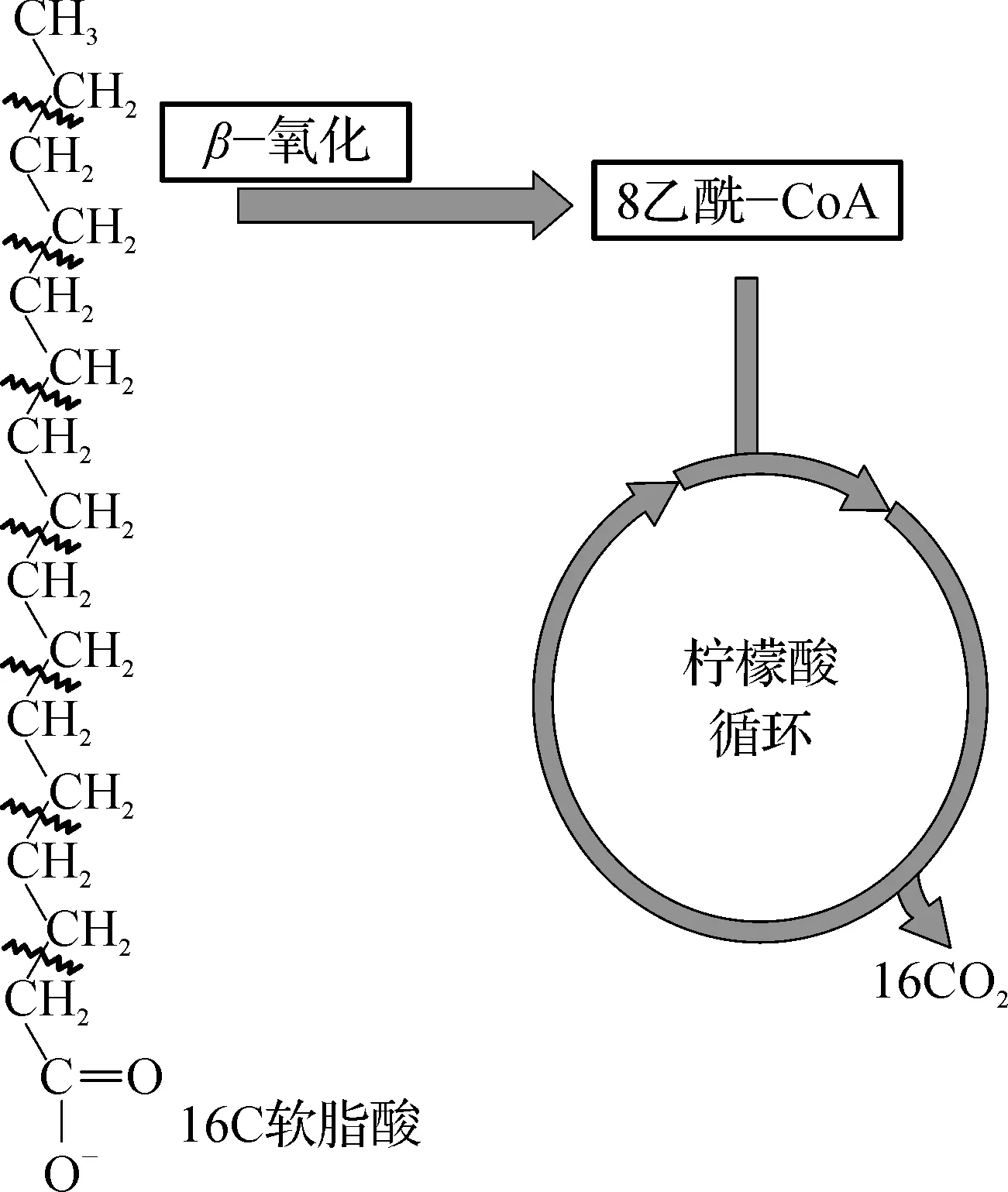

3.2 三羧酸循環過程

有氧條件下,葡萄糖分解代謝為丙酮酸后會轉化為乙酰-CoA 進入線粒體繼續氧化分解,最終形成CO2和水。其經歷的途徑包括三羧酸循環和氧化磷酸化兩個階段。三羧酸循環不僅是丙酮酸氧化經歷的途徑,也是脂肪酸、氨基酸等分子氧化分解所經歷的共同途徑,此外,三羧酸循環的中間體可作為合成糖類、蛋白質等大分子的前體,故三羧酸循環是代謝網絡的中心。

三羧酸循環的過程探究是科學家們無數次實驗的結晶。其中,Krebs H A 在鴿子的勻漿懸浮液中加入草酸乙酸,發現會迅速生成檸檬酸,其后又證明了檸檬酸是由草酸乙酸和丙酮酸或乙酸的化合物合成的。此后,他將預期可能是氧化的中間產物如琥珀酸、延胡索酸及乙酸等加入勻漿,從而發現了物質之間的先后轉化關系。隨后,德國科學家Martius C 和Knoop F 發現檸檬酸可通過順-頭烏酸異構化為異檸檬酸,后者又可氧化為琥珀酸,進一步完善了三羧酸循環的過程。這條途徑已經證明成為普遍存在生物界中的一條共同代謝途徑(圖4)。

圖4 三羧酸循環過程碳原子數變化及物質名稱圖

3.3 呼吸鏈與ATP 合成機制

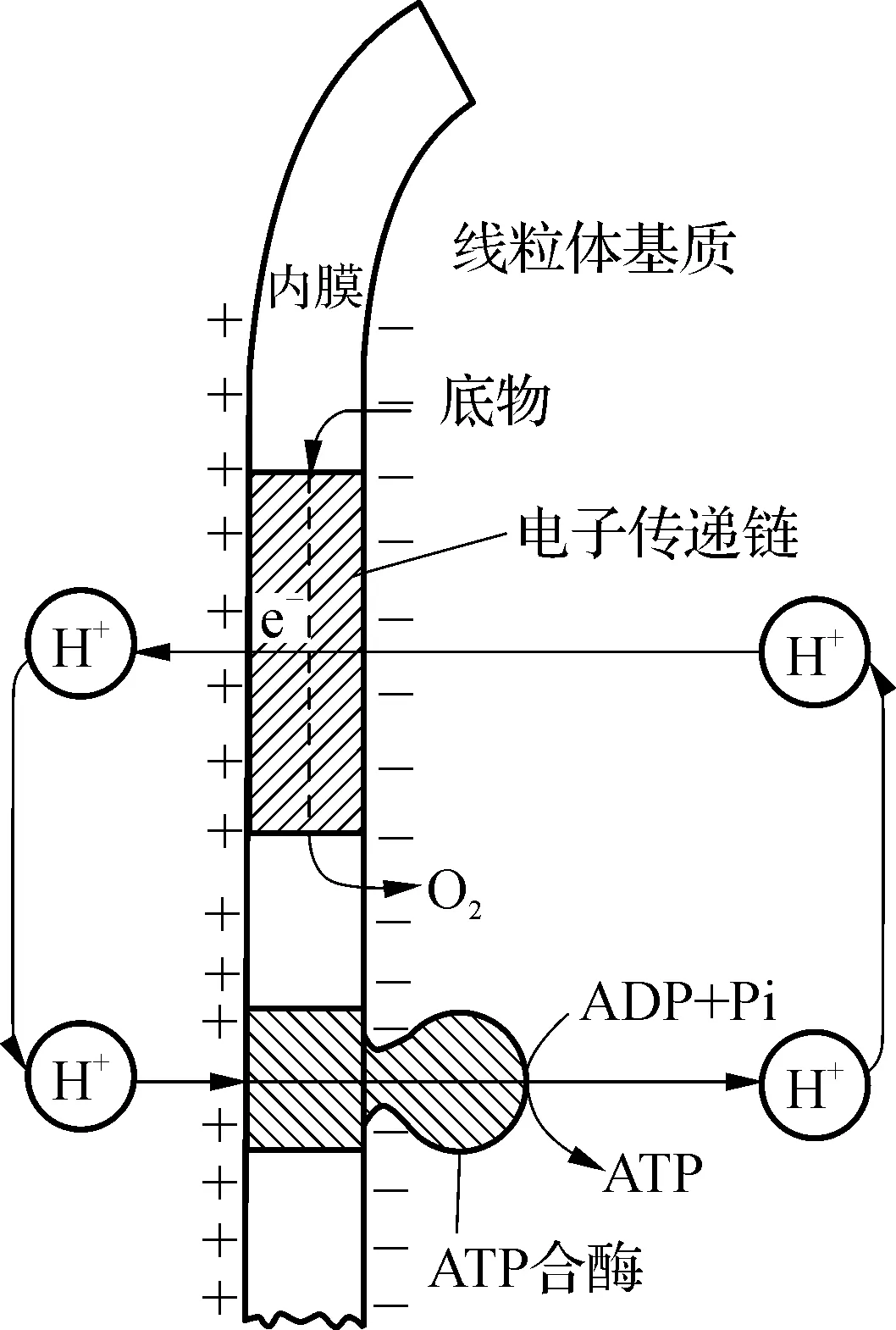

在有機物的分解過程,伴隨著代謝物的脫氫和輔酶NAD+和FAD 的還原,這些攜帶著氫離子和電子的還原型NADH 和FADH2,最終會將氫離子和電子傳遞給氧,所經歷的途徑稱為電子傳遞鏈或稱呼吸鏈。電子傳遞鏈還伴隨著H+的結合與釋放,通過H+的定向轉移維持膜內外質子的跨膜電勢,從而推動ATP的合成。

電子傳遞鏈主要由蛋白復合體組成,蛋白復合體大致分為NADH-Q 還原酶、琥珀酸-Q 還原酶、細胞色素還原酶和細胞色素氧化酶4 個部分。其中有黃素類、鐵硫集團、血紅素和銅離子輔基參與,這些輔基均為電子載體,電子傳遞通過與酶結合的輔基來完成(圖5)。

圖5 電子傳遞鏈過程圖

電子在從底物傳遞到氧的過程中,伴隨著ADP 被磷酸化形成ATP 的酶促過程,被稱為氧化磷酸化。氧化磷酸化過程被廣泛認為可以通過化學滲透假說解釋,即電子傳遞的自由能驅動H+從線粒體基質跨過內膜進入膜間隙,從而形成跨線粒體內膜的電化學梯度,這個電化學電勢驅動ATP 合酶合成ATP(圖6)。

圖6 氧化磷酸化過程圖(化學滲透假說)

4 結語

限于高中課時與學生能力,高中生物學教材內容雖然涉及生物學基本知識框架,但大多只介紹生物學最基礎的大概念與大致過程。但高考命題常以大學教材內容為試題材料來源,結合高中教材重點知識命制創新的原創試題,考察學生的信息處理與分析等綜合能力。作為高中教師,首先要研究教材,做到靈活掌握高中的核心概念和核心知識,為課堂教學做充分的準備;其次,教師應不斷充實自己的生物學知識儲備,注意中學教材和大學教材的有效銜接,形成完整的知識體系。