基于關鍵能力培養的高三生物學復習課教學策略

——以“DNA的復制”為例

盧燕梅

(無錫市第三高級中學 江蘇無錫 214028)

1 關鍵能力的培養路徑

關鍵能力是指即將進入高等學校的學習者在面對與學科相關的生活實踐或學習探索問題情境時,高質量地認識問題、分析問題、解決問題所必須具備的能力。關鍵能力是時代要求高水平人才掌握的能力,是以必備知識的學習探究為載體培養出來的,是發展核心素養的重要支撐和前提,是高考考查內容“四層”(核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識)的重心。“四層”內容相互獨立又密切聯系,其中關鍵能力必須以學科素養為導向確立。根據以上關鍵能力地位,結合高中生物學學科核心素養,確定了在生物學教學過程中落實關鍵能力培養的基本路徑(圖1),即以核心素養為導向、以關鍵能力培養為核心、以學科知識為載體、以實驗及模型建構為主軸、以問題驅動為抓手,提高學生知識與能力獲取效率,促進其對所掌握知識和能力的有效運用。

圖1 關鍵能力培養路徑

2 生物學學科關鍵能力的測評

高考評價體系依據考試評價規律,確立了三個方面的關鍵能力群,分別是知識獲取、實踐操作和思維認知能力群,每一能力群擁有具體的能力表現。因學科間的差異,能力群在不同學科間的側重點有所不同(圖2)。關鍵能力的考查是多維度的,三組能力群能相互疊加、組合成多種可能,通常一道考題考查多個能力或多組能力群。為此,在“DNA 復制”高三復習課中,將多組能力群分散后進行細化,依次對應本節復習的重要學科知識,重組后融入高中生物學教學(表1)。

表1 具體關鍵能力與學科知識對應關系

圖2 生物學學科關鍵能力群

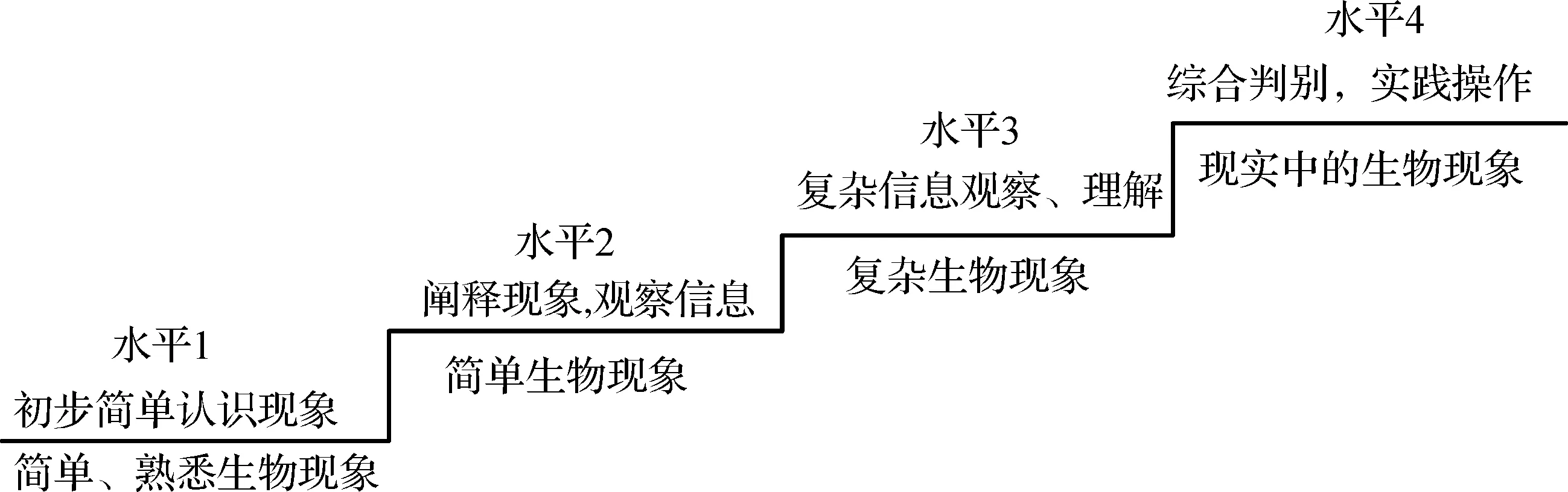

在實踐操作過程中,教師需處理好關鍵能力與核心素養的關系:關鍵能力以學科核心素養為導向,學科核心素養也在關鍵能力的培養中獲得落實與體現。由于學生個體差異不同,其關鍵能力的發展也大相徑庭,因此,在生物學課堂教學中又將關鍵能力水平劃為以下四個不同層級(圖3)。

圖3 生物學科關鍵能力水平層級

為了實現“教-學-評”一致性,通過對多組能力群進行有效整合,結合問題情境、模型建構、實驗探究設計高三復習課教學,轉變高三復習教學模式,實現指導學生應用學科必備知識的同時提升關鍵能力、發展核心素養。據此,繪制“DNA的復制”一課的關鍵能力測評表(表2),明確學生通過本節內容的學習后應達到關鍵能力的具體表現,以及學生個體所能達到的關鍵能力水平層級。通過評價及時調整教學內容和方式,促進學生關鍵能力的有效落地。

表2 “DNA的復制”一課的關鍵能力測評表

3 關鍵能力培養下的生物學課堂教學

3.1 依托問題情境,提升信息整理和抽象思維能力

高三復習不應僅限于對知識進行簡單重復的回憶、理解,而應引導學生內化知識,將碎片化的知識進行進一步梳理,構建整體化知識框架。為此,教師通過對學生知識儲備和存在的問題進行預判,在課堂設置新的問題情境——將DNA 復制與細胞分裂中染色體標記這一難點相融合,通過引導學生透視問題的內在本質、明確問題,借助情境信息提供解題條件,指導學生解決問題。

【教學片段1】

教師提供情境資料1:在含有BrdU(5-溴尿嘧啶脫氧核苷酸,胸腺嘧啶核苷類似物)的培養液中進行DNA 復制時,BrdU 會取代T 摻到新合成的鏈中,形成BrdU 標記鏈。用Giemsa 染料對復制后的染色體進行染色,DNA 分子的雙鏈都含有BrdU 的染色單體呈淺藍色,只有一條鏈含BrdU 的染色體呈深藍色。情境資料2:提供Giemsa 染料對復制后的染色體染色后的顯微鏡下第二次有絲分裂中期圖像。教師提出:請判斷有絲分裂過程中DNA 復制是否遵循半保留復制原則。

教師指導學生分步解決問題,先獲取信息“BrdU標記DNA”;再借助相關已知信息“核DNA 在染色體上”,透視問題本質,明確問題;最后認知整合,構建邏輯鏈“BrdU——DNA 單鏈——DNA 分子——染色單體——染色體”,解決問題。教師利用模式圖將問題簡化,通過學生自行構建模式圖可知,若是遵循半保留復制原則,第二次有絲分裂中期一條染色體上的兩條染色單體經Giemsa 染料處理后,一條深藍色另一條淺藍色。

3.2 創設模型建構,強化演繹推理和實驗設計能力

教師必須注意學生頭腦中已有的前概念,特別是那些與科學概念相抵觸的錯誤概念。課堂教學活動要幫助學生消除錯誤概念,建立科學概念。在DNA 復制過程中,多數同學默認兩條子鏈的延伸是同時發生且相向而行。因此,在學生腦海中,知識間相互割裂狀態嚴峻且存在錯誤概念。為此,教師可通過引申書本知識構建認知沖突,分步提出問題,指點幫助學生搭建思維階梯并有效遞進,最終構建DNA 半不連續復制模型,以期協助學生將零散知識結構化并重建科學概念。

【教學片段2】

教師提問引發學生認知沖突:DNA 復制時,兩條子鏈能否同時相向并連續復制? 部分學生立即回答可以。但另一部分學生提出異議,他們認為子鏈的延伸方向只能5′-3′,因此在DNA 復制過程中其中一條子鏈延伸方向與子鏈解旋方向相反,需要解旋一段時間后才能延伸。教師繼續追問,引導學生探究:DNA復制時,兩條子鏈的延伸是否存在時間差。針對教師提出的“如何觀察復制后的子鏈長短?”問題,學生提出利用同位素標記的脫氧核苷酸作為DNA 復制原料,通過提取不同處理時間的DNA 并觀察DNA 中子鏈的長短進行判斷。學生討論后優化實驗設計:方案①提取不同處理時間的DNA 后使其變性,再通過密度梯度離心觀察DNA 中子鏈長短。方案②提取不同處理時間的DNA 后使其變性,利用凝膠電泳實驗對DNA 單鏈進行大小分析。

教師展示日本學者岡崎等人1968年的實驗過程及結果,并對學生設計的實驗方案給予認同,兩種方案同學均能應用所學的學科知識和技能,肯定方案②的同學能夠依據科技發展提出不同設計。學生依據上述實驗推測DNA 復制需DNA 連接酶。隨即教師提供實驗資料“用DNA 連接酶溫度敏感突變株進行實驗,在連接酶不起作用的溫度下,可以觀察到有大量小DNA 片段的累積。”通過實驗學生分析得出DNA復制過程中需要有DNA 連接酶作用并完善DNA 半不連續復制模型。

3.3 結合實驗探究,發展關鍵能力群

在備課時,教師創設具有緊密聯系且能解決問題的引導性資料,設置具有層次性和開放性的問題。在課堂中,材料與問題能更好地促使學生思考,培養學生獲取信息的能力。學生不再是簡單的對書本內容進行刻板復述,而是通過對資料中現象的分析討論,共同設計實驗,探究問題的結果,在整個過程中深化對知識的理解。同時,教師留予學生足夠的時間進行思考探究,僅在其探究存在瓶頸時進行具有針對性地引導和點撥。

【教學片段3】

教師提供情境資料1:人體細胞某DNA 的長度為200×10-9m,復制速度為5×10-9m/s,但經檢測卻發現此DNA的復制只需5s 的時間。據此,教師提出問題1:理論上40 s 完成的復制,為何能縮短到5 s? 學生推測可能有多個點共同進行DNA 復制。教師提供果蠅的DNA 電鏡照片,并提問:果蠅DNA 形成多個復制泡的原因? 學生認為多點同時進行可以更快地完成DNA 復制。

教師繼續提問:復制泡的復制方向是單向還是雙向? 并要求學生闡述理由。學生答案不一,回答單向的同學認為依照學習的DNA 復制模型,應該是形成一個復制叉單向移動。另一部分同學猜測雙向進行可以更快地完成復制,單位時間內復制出更多DNA片段。教師引導學生設計實驗對“復制泡的復制方向”問題進行探究。學生討論后提出先用少量不含放射性的脫氧核苷酸作為DNA 復制原料,一段時間后再添加放射性同位素標記脫氧核苷酸繼續進行實驗,隨后檢測放射性同位素出現的位置。

教師提供情境資料3:將枯草桿菌先放入一個放射性較低的培養基中進行培養,一段時間后再轉移至放射性強度高的培養基中培養,并要求學生推測實驗結果。接著,呈現上述實驗的放射性自顯影照片。學生分析資料可知枯草桿菌復制泡的復制方向是雙向。最后,學生構建DNA 上復制泡的復制模型。

綜上所述,基于關鍵能力培養的高三復習課教學,能著力發展學生生物學學科核心素養;借助復雜問題情境、問題串、實驗設計與探究,能深化學生對學科必備知識的理解與應用;通過學生積極、主動的探尋,完善相關知識的模型建構,能使學生的關鍵能力鍛煉得以落實。