中央蘇區兒童音樂教材《兒童唱歌集》編寫歷史背景與內容分析

江蘇師范大學/白寧

1931 年11 月7 日,中華蘇維埃共和國的成立象征著中央蘇區的正式建立,代表著工農勞動群眾掌握了教育權。兒童教育作為中央蘇區文化教育的中心任務之一,始終受到蘇維埃政府的重點關注。為了保障兒童教育的順利進行,蘇區政府針對兒童教育出臺了一系列方針政策,1932年5月7日,發布《確定教育原則,為今后實施教育方針》中指出:“以教育為階級斗爭的武器,造就無產階級所需要的政治經濟等技術專門人才,培養兒童有健康的體魄、科學的頭腦,藝術的興趣、集團的思想、勞動的身手、革命的熱情,創造階級斗爭的戰士……”①此訓令的發布明確了中央蘇區教育的目的,并首次正式的提出注重兒童“藝術的興趣”的培養,這也為日后“音樂課“的正式確定打下基礎。而教材作為實現一定教育目的的重要保證,是兒童教育事業不可缺少的一環。《兒童唱歌集》作為中央蘇區唯一一本兒童歌曲教材,是中央蘇區教育部編寫出為革命戰爭和中央蘇區建設服務的新教材去廢除承載著舊文化、舊思想的舊教材,破除反動統治勢力強加在工農群眾精神上的枷鎖的重要法寶之一。

一、《兒童唱歌集》編寫的歷史背景分析

(一)教材編審委員會的設立

中華蘇維埃共和國正式成立后,在臨時中央政府設立教育人民委員部,負責統一領導蘇維埃共和國內的文化教育事業。教材建設是教育內容的根本,隨著蘇區教育事業的蓬勃發展,徹底廢除蘇區內一切麻痹人民的奴化的、封建宗教的和來自國民黨反動教育的教材內容,破除反動統治勢力強加在工農群眾精神上的枷鎖,編寫蘊含蘇維埃文化和馬克思主義思想的,政治與文化知識相統一的新的教材,成為中央蘇區教育事業發展的重要任務。1932年5月5日,在共青團中央給少共湘贛省委的信中指出:“在學校中必須廢除還存在著的三民主義教育和舊教育,開始共產主義的教育……要編輯各種新的教材和課本”②,并在同年6月13日的中華蘇維埃共和國臨時中央政府人民委員會第16 次會議,決定加強對蘇區教材建設的領導與管理,在中央教育人民委員部設立教材編審委員會,由徐特立為委員會主任,關蘊秋、施紅光和蔡乾為委員,廢除舊的反動教材,統一編寫并審查蘇維埃國內各地教材。在這個背景下蘇區的教育行政系統得到健全,教材的建設工作得到有計劃,有步驟地開展,先后編輯出版了《暫用國語課本》《算數》《競賽游戲》《兒童唱歌集》等統編教材,并在贛南蘇區列寧小學統一使用后,逐漸擴展到中華蘇維埃國內其他蘇區的列寧小學。

(二)徐特立教育思想的影響

徐特立本人尤為重視音樂課,其創辦的列寧師范等諸多學校內都均設有唱歌課,還花費大力氣聘請優秀教師,實在無人擔任,就自己兼任。在中央教育人民委員部成立后,任命瞿秋白為部長,徐特立為副部長,但因瞿秋白工作的緣故滯留在上海,直到1934年2月才到中央蘇區正式上任,在此期間委任徐特立為代理部長統籌蘇區的教育建設。徐特立是毛澤東的老師,在其到達中央蘇區之前就在湖南從事教育事業很多年,曾東渡日本、考察法德、求學蘇聯,是個頗有威望、擁有“長沙王”之稱的教育家,其教育思想極大推動了蘇區的文化教育事業和教材事業的發展,用國外游學期間學習到的教育新理念,應用馬克思主義的立場、觀點和方法,利用列寧關于東方民族革命理論,結合中央蘇區的實際情況,在教育的各方面作出合乎中央蘇區需要的,為工農民眾服務的、為革命戰爭和中央蘇區經濟文化建設服務的近乎理論性的創造,是蘇區教育的奠基人。再加上多年的一線實踐教學經驗,使得徐特立重視學生的全面發展,尤其是兒童的全面發展,他認為“幼兒教育是教好后一代的基礎的基礎,它關系到進入青年時期德育、智育、體育的健康發展。”③尤其是音樂課,其創辦的列寧師范等諸多學校內均設有唱歌課,還花費大力氣聘請優秀教師,實在無人擔任,就自己兼任。教材編審委員會成立后,徐特立便開始狠抓教材的編寫和印刷工作。在中央蘇區教育建設的初期,大部分地區教材的編輯和印刷方面只著重于馬列主義相關的書籍,忽視了其他諸如小學課本、識字課本等的出版。徐特立是極為反對這種現象的,在審查人民委員部組織人力編寫的《共產兒童讀本》前四冊的初稿時,就曾語重心長地向編者指出:“太偏重于政治,日常事項太少,且內容深淺幾冊都沒有什么區別。”④指出日常事項就是一般的生活和生產的科學常識與技能,在對小學教材內容的要求提出了要思想性、知識性、科學性并重的百科全書似的主張,《兒童唱歌集》內容題材選擇多樣化就深受其影響。

(三)教材編審團隊的專業化

中華蘇維埃共和國成立后,一批擁有海外游學經歷的音樂藝術人才先后進入中央蘇區,在蘇維埃政府的支持下逐步完善了蘇區的文藝制度和運行機制,以紅軍學校俱樂部為基礎,成立了“八一”劇團,推動了中央蘇區音樂教育的普及,1932年7月籌備成立工農劇社,并下設負責音樂創作和出版、研究的音樂部,在中央蘇區形成一直專業化水平較高的音樂創作、宣傳隊伍。如:沙可夫、張聞天、李伯釗、趙品三、伍修權等。這些在人民教育委員部領導下的諸多海外游學歸來的高級知識分子們加入到教材的編撰隊伍中后,《兒童唱歌集》作為一本蘇區統一編訂的兒童音樂教科書,與同時期國內其他的音樂教材區別開來,通俗易懂的歌詞配上專業的曲譜,使其在有利于教材歌曲教唱和廣為傳播的同時,體現出中央蘇區基礎音樂知識的普及。這點在1933年1月8日的永新縣寒期教師講習所教材的教學法一欄可見“教學音樂的方法在初級前二年都用聽唱法……初級后二年新歌仍用聽唱法熟歌則可選出視唱漸漸注重唱法,最初練習音階,次視唱歌曲,后歌詞”。⑤

二、《兒童唱歌集》編寫的內容分析

(一)教材歌曲題材的選擇多樣化

瞿秋白到達中央蘇區前,以徐特立為核心的中央蘇區教育人民委員部及下設的教材編審委員會確定了中央蘇區教材編寫要圍繞:實施無產階級教育、以馬列主義為指導,介紹馬列主義和蘇聯文化文化知識與政治教育相結合、當前斗爭、群眾實際相結合、符合學習者心理特點這五個原則。在這個原則指導下出版的《兒童唱歌集》貫徹著階級斗爭的精神,思想性、政治性和斗爭性都很強,但沒有忽視對兒童其他方面的培養。徐特立曾提到:“我意以業務為中心,其他也要學,學才有用,但改善業務更需要,其他東西才能發展。”⑥認為不能只注重階級斗爭和革命斗爭的教育,兒童不僅僅是革命的后代,同時還是新社會主義的建設者,因此在教材內容的編寫方面,還需要注重到一般文化科學知識的教育,注重科學知識的啟蒙教育。在這個思想指導下《兒童唱歌集》的題材方面可以分為三大類:1.號召人民反剝削反壓迫,加入到土地革命;2.反映蘇維埃制度下的新生活、常識和實戰知識學習;3.鼓勵兒童擁軍和參軍。

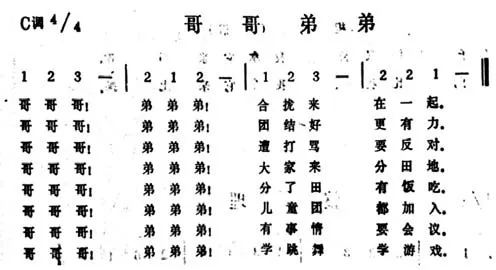

其中號召人民反剝削反壓迫,加入到土地革命類的作品共有7 首,分別是《哥哥弟弟》《親愛》《共產青年團禮拜六》《共產兒童團歌》《少年國際歌》《努力歌》《親愛》。其特點是將階級斗爭和革命斗爭思想寫入歌詞,以其中的《哥哥弟弟》為例(如譜例1)。歌詞共有八段,每一段都用通俗易懂且兒童都熟悉的日常用語進行平鋪直豎,比如“合攏,在一起”,“團結,更有利”“大家,分田地”“分地,有飯吃”等同兒童切身利益和日常相關需要相結合,以潛移默化的方式在兒童進行歌唱的過程中理解革命斗爭的意義和重要性,從小樹立起遠大的革命理想,在心中種下革命的種子。

譜例1

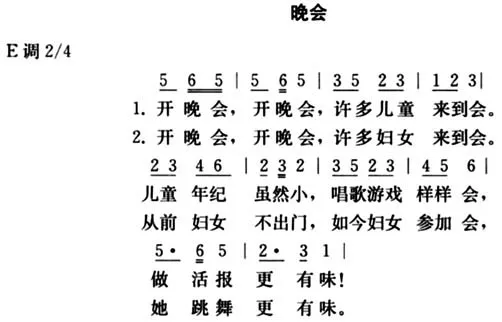

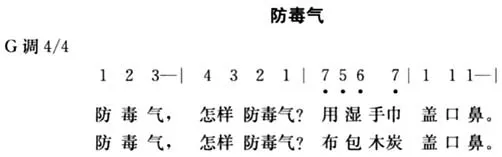

反映蘇維埃制度下的新生活、常識和實戰知識學習類作品有13首,其中體現蘇維埃制度下日常新生活的8首:《兒童生活》《吃了飯》《小孩子》《開會》《晚會》《上學》《大家唱》《體操》。涉及常識和實戰知識學習的5 首:《棍子》《整理》《防毒氣》《墻報》《戒吸煙》。以《晚會》(譜例2)為例。這首歌曲展現了中央蘇區人民參加晚會的場景,著重提到兒童和婦女,隱喻的是婦女兒童不再像過去那樣受到壓迫和剝削,能自由參加各種活動了,兒童也在中央蘇區普及教育下,改變了以往目不識丁的命運,變得多才多藝的同時還能擁有閑暇的娛樂生活,營造出輕松愉快的氛圍。涉及常識和實戰知識學習的歌曲則是以接近日常口語對話的旋律編寫和歌詞編排形式,形成一種順口溜似的短小精干的歌謠,讓兒童在日常生活、學習中養成良好習慣同時向其宣傳實戰知識,為革命斗爭盡一份力。如《防毒氣》(譜例3)就是采用這種通俗易懂且形象化的語言教授兒童如何防范毒氣。

譜例2

譜例3

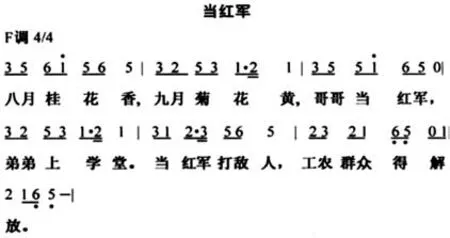

鼓勵兒童擁軍和參軍類的作品有8 首。分別是:《黃牛》《優待紅軍》《當紅軍》《幫助紅軍》《弟弟唱》《別離》《加入兒童團》《當兵就要當紅軍》。以《當紅軍》(譜例4)為例,整首歌曲只有三句歌詞,卻巧妙地利用賦比興中的類比手法,將夏天和秋天花開場景同哥哥當兵,弟弟上學的情景進行類比描述。短短43 個字,以敘事的方式向兒童講述了八月桂花盛開,各處充滿花香,哥哥早早的當上了紅軍。九月菊花盛開,正是兒童上學堂的時候,哥哥當兵打敵人保家鄉,得了勝利才能得到解放,過上幸福快的生活。以兒童喜愛的講故事的語氣對蘇區兒童進行政治教育,將參軍和上學同特定時間向聯系,一到了八月聞到桂花香了,兒童下意識就聯想到“哥哥”參加紅軍了,到了九月看到菊花開了,立馬知道自己該上學了。并利用傳統文化中“長兄如父”來自兒童們對“哥哥”的崇拜和敬重的情感,起到一個帶頭作用,提高兒童對紅軍的好感,提起對學習的興趣。激勵兒童自發的進行學習知識,熱情參軍擁軍,打敵人,保家鄉,渴望革命勝利的真摯情感。另一個角度也能生動形象的表現中央蘇區軍民血肉相連的親密關系,兒童也是潛在的革命力量。

譜例4

(二)教材歌曲的初步創作嘗試

教材內部的歌曲,可分為融合中外歌曲進行改編的兒童歌曲和蘇區獨立創作的兒童歌曲兩類,對比之前的其他音樂教材,可以看出這是中央蘇區藝術工作者們不滿足于現狀,逐步從舊曲填詞向獨立創作的一個轉折。

其中融合中外歌曲進行改編的兒童歌曲,是在流傳甚廣的中外樂曲旋律的基礎上舊曲填詞或進行簡單的模仿、改編而成。例如《防毒氣》(譜例3)這首作品,就是直接將美國民歌《揚基歌》(譜例5)的最后四小節旋律簡單的變化,第一節第一拍“do”去掉,第四拍的“mi”改為二分音符后填上教導兒童如何防范毒氣的歌詞后改編而成的。

譜例5

教材內那些蘇區內部自行創編的兒童歌曲,則是中央蘇區的文藝創作和宣傳團隊有了音樂專業人士的加入后,變得更加專業化和科學系統化。教材編撰時創作者開始考慮到詞曲之間的配合,在歌曲的旋律方面有了自己的創作思想。這些原創歌曲的曲調方面運用西方作曲技法結合閩贛地區本土民歌的音樂素材,考慮到了兒童音域范圍,因此旋律的音域和音階跨度都不大。選調方面則以C調、F調和G調為主,個別采用D調和E 調,為的是便于兒童的學習以及教師的教唱和伴奏。例如《當紅軍》(譜例4)這首歌曲就是使用西方調式調性和簡譜記譜法,采用中國本土五聲調式創作出的c徵調式歌曲。簡譜譜面記為F 調,一段體的4/4 拍的敘事抒情歌曲結構。節奏方面以八分音符為主,附有四分音符、二分音符和小附點。采用的是本土的閩贛地區的節奏型,以“xx xx xx x”為主。中間加入小附點和休止符的形式產生一些變化,有利于兒童將歌詞的感情抒發出來,多為一字一音,整體節奏感較強,便于兒童學唱。旋律方面則是借鑒了江西本土方言的說話方式,采用江西民歌的旋法特點,以級進為主,每一小節結尾處以主干音為支撐進行上下級進,呈現出一種“三角形“的特征。流暢進行中偶爾也有四度跳進的出現,如“sol”—“do”,出現在歌詞“當紅軍”的“當”和“得解放”的“解“上,突出擁軍參軍以及渴望革命勝利,民族解放得激動情感,使其具有鮮明的地方色彩。這種方式創造出的歌曲,一方面,深受兒童們的認同和喜愛傳唱度高,極大程度的發揮歌曲的宣傳教育功能,大力傳播革命思想。另一方面,激發出兒童的階級意識,提高其階級覺悟,在兒童心中埋下革命的種子。

三、《兒童唱歌集》編寫的特點分析

(一)為革命戰爭和階級斗爭服務

為了更好地宣傳革命,發動群眾開展革命,將落后的農村改造成先進的、鞏固的陣地,從而逐步地爭取革命的全部勝利,中華蘇維埃政府在中央蘇區積極開展一系列軍事上、政治上、經濟上和文化領域上的革命。這也是實行“工農武裝割據”的過程,而教育則是配合和服務于“工農武裝割據”這一“革命總戰線中的一條必要的和重要的戰線”。由此可知中央蘇區教育的主要目的就是為政治服務,為革命戰爭和階級斗爭服務。這個背景下由教材編審委員會統編的《兒童唱歌集》自然具備這一特點,其自身有著鮮明的政治立場,階級觀點明確和革命斗爭緊密結合。整本教材內容都是選用歌曲這個最大眾化、最具教育性和普及性,也是“兒童最易接受和最親近的”的音樂體裁。歌詞方面則是繼承了我國古代詩歌“賦比興”的表現手法的同時,受到五四運動來的新文化運動的影響,編寫中融入了諸多通俗易懂、短小精悍卻蘊含強烈政治性的歌詞。《共產兒童團歌》中就融入了許多革命詞匯、政治術語,如“主人”“紅軍”“帝國主義者”“地主”“軍閥”“蘇維埃”等。這種無論是題材選擇、旋律的創作還是歌詞的編寫,都是以馬列主義為指導思想,站在無產階級和廣大農村兒童的立場來創作的,用來團結和教育蘇區兒童。教材內容方面充滿新思想,具有強力的斗爭性,令兒童在歌唱中清楚的明白革命的意義與革命的目標,啟發兒童的階級意識,提高其階級覺悟,激發兒童的革命熱情,在心中埋下革命的種子并生根發芽,能以未來主人翁的身份加入革命斗爭之中。

(二)關注到兒童創造性思維發展

蘇區兒童是革命隊伍的儲備力量,未來社會主義的建設者。而發展兒童創造性和自動能力是新時代社會主義建設者的基本素養。為了完全破除在蘇區殘余麻痹人民的封建奴化的、封建宗教的和來自國民黨反動教育的知識影響。1934 年由教育人民委員部頒布的《小學課程教則大綱》中的《小學教授方法的原則》,在馬克思辯證唯物主義思想指導下的對兒童教學實踐經驗進行總結。其中重點提出要根據兒童的年齡特點進行教學,利用游藝來引導兒童觀察和了解新問題、新事物、新現象。要采取啟發式教學,充分發展兒童的“自治能力”“和“創造性”思維。作為蘇區唯一一本兒童音樂教材,題材多樣化的《兒童唱歌集》承擔起培養兒童“自治能力”和“創造性”思維的責任。例如《大家唱》這首歌曲,采用抒情敘事類的4/4 拍節奏型,整體旋律較為輕快,描繪春天花園百花齊放,兒童一起學堂歌唱的,擺脫了音樂宣傳革命的政治內容,關注到了音樂的美育功能,兒童通過詞曲引起兒童的主動學習興趣,如歌詞中的第一句“鈴聲當當時間到了上課堂”,當時絕大部分兒童沒有上過學,對于課堂上的規矩一竅不通,這時通過歌唱《大家唱》能最快速也最有效地讓兒童將打鈴聲同上課建立聯系。此外歌詞中“唱到春天園里園外百花香,紅紅紅紫紫黃黃白,白在路旁”這句歌詞則是引導兒童根據歌詞進行聯想,想象春天百花園內園外的花兒盛開的景象,培養出兒童的聯想、發散性和創造性思維能力。但不可否認的一點是,這種完全擺脫政治宣傳內容,含有音樂美育功能的兒童歌曲在教材中終究是少數,大部分或多或少跟革命戰爭和階級斗爭相關,過于注重音樂的政治宣傳功能而忽略了音樂的本體,呈現出歌曲的旋律和曲調本身美感不足,韻律性不強,表現形式單一的情況。

四、結語

歷史是最好的明鏡,它不僅昭示當下現實需求的由來,還映照著未來需求的走勢。《兒童唱歌集》作為蘇區唯一的統編兒童音樂教材,是中央蘇區時期以毛澤東為代表的中國共產黨人在探索中國的歷史、現實與未來,在創造性轉化和發展中,將中央蘇區教材革命的具體實踐同馬克思主義世界革命的一般理論相結合,得到更具體更完整的創獲。它是馬克思主義大眾化的重要途徑,打破了舊社會在兒童精神上的枷鎖,宣傳、教育和動員蘇區兒童參與革命。是蘇區音樂教育的大眾化的有利推手,是黨革命理論思想的主要載體,將共產主義理想內化到蘇區每一個兒童心中,將黨同兒童緊密聯系在一起。教材內歌曲的獨立創作嘗試,為創造民族化的新式兒童歌曲提供寶貴的經驗。蘇區的教育是中國教育的發源地,《兒童唱歌集》就是中國統編兒童音樂教材發展的原點,影響著之后抗日戰爭時期、解放戰爭時期乃至于新中國成立后兒童音樂教材的發展,擁有不可磨滅的歷史價值和當代價值,是中國共產黨寶貴的精神遺產,能為現代兒童音樂教材的發展提供借鑒。

注釋:

①張摯,張玉龍.中央蘇區教育史料匯編(上)[M].南京:南京大學出版社,2016.

②皇甫束玉,寧薦戈,龔守靜編.中國革命根據地教育紀事1927.8-1949.9[M].北京:教育科學出版社,1989.

③徐特立,武衡等.徐特立文存(第4卷)[M].廣州:廣東教育出版社,1995.

④皇甫束玉,寧薦戈,龔守靜編.中國革命根據地教育紀事(1927.8-1949.9)[M].北京:教育科學出版社,1989.

⑤張摯,張玉龍.中央蘇區教育史料匯編(下)[M].南京:南京大學出版社,2016.

⑥長沙師范學校編,陳志明執筆.徐特立傳[M].長沙:湖南人民出版社,1984.