血清胱抑素C水平與非阻塞性冠狀動脈疾病的關系

李 華,陳建軍,未紀濤,張 旗

(保定市第一中心醫院 心內二科,河北 保定 071000)

冠狀動脈(冠脈)疾病包括阻塞性和非阻塞性病變,冠脈狹窄≥50%以上診斷為阻塞性病變,狹窄<50%診斷為非阻塞性病變。有證據表明,有心肌缺血癥狀擇期行冠脈造影的冠心病患者中有高達62%冠脈病變顯示是非阻塞性病變[1-2]。多項研究表明,與冠脈正常的人群比較,非阻塞性冠脈病變患者的主要心血管事件(MACE)的風險升高[3-4],但目前對該疾病的風險評估及診療仍不完善且國內鮮少報道。研究發現血清胱抑素C水平與冠心病的發生、進展及預后密切相關,是預測冠心病發生和嚴重程度的獨立預測因子[5-6]。本研究通過比較冠脈正常和非阻塞性冠脈病變老年患者的血清胱抑素C水平,擬探討胱抑素C與非阻塞性冠脈疾病的關系。

1 資料與方法

1.1病例選擇 2021年6-12月于我院心內科住院的疑似冠心病的老年患者331例,平均年齡(64.68±8.47)歲,在主治醫師評估后需行冠脈造影檢查明確診療。根據冠脈造影結果,分為冠脈正常組和非阻塞性冠脈病變組。非阻塞性冠脈病變是指經造影證實至少一支冠脈直徑狹窄<50%。排除標準:急性心肌梗死、既往有冠脈介入及冠脈旁路移植術病史、嚴重心力衰竭、嚴重肝腎功能不全、嚴重感染、惡性腫瘤的患者。所有患者填寫知情同意書,本研究得到本院倫理委員會的批準。

1.2研究方法 收集患者的一般臨床資料,包括性別、年齡、體質指數(BMI)、吸煙、高血壓、糖尿病、高血脂、冠心病家族史等。抽取患者清晨空腹血檢測血常規、血糖、血脂、胱抑素C,應用日本HITACH17600-110大型自動生化分析儀檢測血液生化指標。冠脈造影檢查均由我院經驗豐富的醫師嚴格按照規范操作流程完成。根據冠脈造影結果分為冠脈正常組(207例)和非阻塞性冠脈病變組(124例)。根據病變累及的支數分為單支、雙支及三支病變。采用Gensini積分法[7]對各支冠脈的狹窄病變進行定量評估,冠脈管徑狹窄≤25%為1分,26%~50%為2分,再乘以病變所在血管節段的不同系數,各節段積分之和為總積分。

2 結 果

2.1基線特征 兩組BMI、血小板、空腹血糖、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、吸煙及冠心病家族史比較差異無統計學意義(P>0.05)。非阻塞性冠脈病變組年齡、性別構成、高血壓率、糖尿病率、高血脂率、胱抑素C水平顯著高于對照組(P<0.05或<0.01),見表1。

2.2胱抑素C和冠脈病變支數、Gensini積分的關系 在非阻塞性冠脈病變患者中按血管病變支數進行分組,結果顯示三支病變組其胱抑素C水平較單支病變和雙支病變組水平均明顯升高且具有統計學差異(P<0.05),見表2。經Spearman直線相關分析,非阻塞性冠脈病變患者中血清胱抑素C水平和Gensini積分呈正相關(r=0.525,P<0.01)。

表2 不同冠脈病變支數亞組胱抑素C水平比較

2.3非阻塞性冠脈病變組冠脈造影結果 存在冠脈慢血流4例(3.2%),冠脈擴張性改變5例(4%),心肌橋13例(10.5%)。結果顯示,3組不同病因的冠脈病變組胱抑素C水平差異無統計學意義,見表3。

表3 不同病因的冠脈病變亞組胱抑素C水平比較

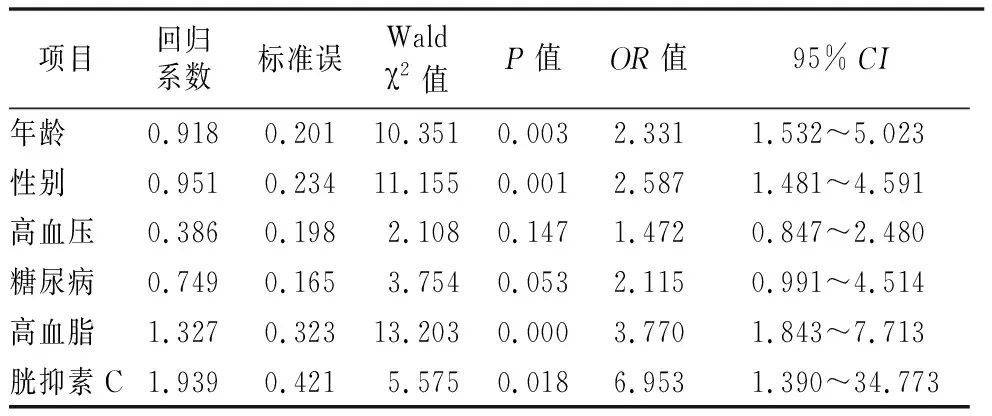

2.4多因素Logistic回歸分析 以非阻塞性冠脈病變為因變量,以冠心病危險因素如性別、年齡、吸煙、高血壓、糖尿病、高血脂及胱抑素C為因子或協變量,做單因素Logistic回歸分析,將單因素分析有意義的變量引入多因素Logistic回歸模型進行分析,顯示年齡、性別、高血脂、胱抑素C是非阻塞性冠脈病變的危險因素,見表4。

表4 非阻塞性冠脈疾病與臨床指標的多元邏輯回歸分析

3 討 論

冠心病是威脅人類健康的主要疾病,具有較高的發病率和致死率。針對阻塞性冠脈疾病的治療手段主要是基礎的藥物治療聯合經皮冠脈介入或外科搭橋手術。近些年研究者發現臨床上懷疑心肌缺血經冠脈造影證實為非阻塞性冠脈疾病的患者日趨增多[8]。在WISE研究中[9],研究人員發現約60%的患者因胸痛住院檢查,檢查結果提示存在心肌缺血證據,但行冠脈造影未發現存在影響血流動力學的冠脈狹窄阻塞。而對于這些管腔狹窄在1%~49%通常被告知有“輕微”冠心病的患者并不像我們認為的預后良好,其生存率和冠心病患者相同[10],由于相關研究較少,對于該類疾病的診治仍無正式治療指南。2022年缺血伴非阻塞性冠脈疾病診斷及管理中國專家共識[11]對該病進行了分型:①微血管性心絞痛:主要發病機制為微血管結構重塑和/或功能障礙導致;②血管痙攣性心絞痛:主要發病機制為血管內皮細胞功能紊亂及平滑肌細胞收縮反應性增高有關。2015年進行的CONFIRM試驗中[12],研究者通過對5712例冠脈CT結果為正常和4706例冠脈CT結果為非阻塞性冠脈病變的患者跟蹤隨訪發現,每增多一個狹窄部位(1%~49%),即可增加6%的死亡風險,狹窄部位越多,風險越高。相似地,近期一項研究[13]發現與冠脈CT結果正常患者相比,冠脈CT為非阻塞性病變患者其冠脈事件(死亡、非致死性心肌梗死、不穩定型心絞痛和血運重建)風險增加2倍。研究者還發現基礎的他汀治療可顯著降低非梗阻性冠脈疾病患者的死亡率。由此看來,對于該類人群也應當制定積極的防治策略及合理的藥物治療。

胱抑素C是內源性組織蛋白酶抑制劑,參與細胞內外蛋白水解調控使細胞免受不適當內源性或外源性蛋白的水解,在動脈粥樣硬化發生發展中起到保護性作用[14]。文獻報道,缺乏胱抑素C會導致組織蛋白酶活性增強進而促進微血管形成、平滑肌細胞凋亡以及白細胞黏附和增殖來介導炎癥反應進一步加速動脈粥樣進展[15]。大規模流行病學研究發現血清胱抑素C是疑似冠心病患者[16]、非ST段抬高型急性冠脈綜合征[17]及ST段抬高型心肌梗死患者[18]中心血管事件和死亡率的獨立預測因子。而在非阻塞性冠脈病變患者中,胱抑素C水平又是如何變化引起了我們研究的興趣。本研究結果顯示,非阻塞性冠脈病變組胱抑素C水平明顯高于冠脈正常組,在校正了年齡、性別及傳統冠心病高危因素后,血清胱抑素C水平仍是其獨立危險因素,與Imai等[19]研究結果一致。在非阻塞性冠脈疾病患者中,冠脈三支病變組其胱抑素C水平最高,且胱抑素C與Gensini積分之間存在正相關,提示胱抑素C水平越高,冠脈病變越重。其可能機制是在非阻塞性冠脈病變處,受損的內皮細胞釋放有活性的組織蛋白酶降解細胞外基質,而胱抑素C為抑制上述蛋白酶的過度表達促進機體合成更多的胱抑素C從而導致血清胱抑素C水平升高,所以胱抑素C可以作為早期心血管受損的靈敏指標。

總之,老年非阻塞性冠脈病變患者存在高水平的胱抑素C且伴有Gensini積分升高。有關非阻塞性冠脈疾病發病機制和病理生理資料有限,盡管基礎和臨床研究顯示氧化應激、內皮功能不全和早期可逆性粥樣硬化過程之間有潛在的聯系[20],但還需更多的研究以提高臨床醫生對該疾病的重視。冠脈非阻塞性病變的非粥樣硬化因素主要包括冠脈微血管功能障礙、冠脈痙攣和自發夾層[21]。越來越多的研究表明冠脈微血管功能障礙是非阻塞性冠心病患者不良結局的重要因素[22-23]。本研究發現,非阻塞性冠脈病變組有4例存在冠脈慢血流,提示微循環功能障礙。5例存在冠脈擴張性改變,提示血管壁炎性反應導致的血管壁結構破壞和重構在其發病中起重要作用。13例存在冠脈肌橋,提示可能存在冠脈痙攣。因此,在未來的臨床工作中我們需進一步探討非阻塞性冠脈疾病的發病機制,尋找不同發病機制的治療靶點,以指導患者個性化和精準治療。

本研究存在一定的局限性。本研究選取對象主要針對老年人群且納入患者人數較少,同時研究對象未進行遠期跟蹤隨訪等,因此對于該結論仍需大規模多中心隨訪研究進一步證實。