經皮冠狀動脈介入治療對心絞痛患者心電圖碎裂QRS 波的影響分析

鐘敏 李青 陳桂珍

隨著現代社會經濟和文明的不斷進步,人們更加注重健康問題。冠心病患者是一種常見病和多發病,就目前研究顯示[1],近年來,該病在我國發病率呈上升趨勢。冠心病患者中大多數均會發生心絞痛,而在心電圖顯示上,心電圖碎裂QRS 波是一種較為特殊的心電圖波形,是指在常規的12 導聯常規心電圖分析上,于某一冠狀動脈供血區域相鄰2 個或更多導聯上,出現RSR'波或其變異形式,QRS 時限<120 ms,有或無病理性Q 波,其與心絞痛患者高危因子有直接關系,能夠預警心絞痛患者不良預后[2],及時開展經皮冠狀動脈介入治療可有效降低和改善患者預后效果,降低患者死亡風險,減少患者醫療費用[3]。冠心病患者的不良轉歸和預測因素與心電圖碎裂QRS 波有關,心肌如存在病理生理異常信號,通常冠狀動脈血管發生嚴重病變,需要及時開展干預措施[4]。目前對心電圖碎裂QRS 波不穩定型心絞痛患者的治療策略為介入治療或藥物治療。本次研究分析伴心電圖碎裂QRS 波的心絞痛患者開展經皮冠狀動脈介入治療對心電圖碎裂QRS波的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2020 年7 月~2021 年7 月心內科收治的100 例伴心電圖碎裂QRS 波的心絞痛患者作為研究對象,患者平均年齡52.5 歲;男67 例,女33 例;合并高血壓30 例,糖尿病50 例。符合要求患者在治療前完成普通12 導聯心電圖。將患者根據治療方法不同分為觀察組和對照組,每組50 例。觀察組患者平均年齡56.3 歲;男33 例,女17 例。對照組患者平均年齡50.9 歲;男34 例,女16 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準[5]患者符合歐洲心臟病協會關心病管理指南中心絞痛的診斷標準;結合患者臨床癥狀、運動負荷試驗、心電圖檢查、動態心電圖監測結果確診;冠狀動脈造影術判定冠狀動脈狹窄>70%或左主干狹窄>50%的患者。

1.2.2 排除標準[4]患有急性心肌梗死(AMI)、肥厚型心肌病、先天性心臟病、風濕性心臟病、擴張型心肌病的患者;患有室內阻滯、左右傳導阻滯、心室起搏、預激綜合征、心房顫動的患者。

1.3 治療方法 兩組患者治療前進行12 導聯常規心電圖檢查[5],具體方法:患者在接受心電圖檢查時,需要取平臥位,75%酒精涂抹去脂,安放電極片,速度25 mm/s,電壓10 mm=1 mV,盡可能排除干擾。

1.3.1 對照組患者采用藥物治療。給予阿司匹林口服,100 mg/次,1 次/d;氯吡格雷口服,75 mg/次,1 次/d 或替格瑞洛口服,90 mg/次,2 次/d;阿托伐他汀口服,40 mg/次,1 次/d;單硝酸異山梨酯口服,40 mg/次,1 次/d。使用3 個月。低分子肝素鈣皮下注射,4000 U/次,2 次/d,使用3~5 d。

1.3.2 觀察組患者在藥物治療基礎上采用經皮冠狀動脈介入治療[6]。患者行冠狀動脈造影,根據造影結果采用經皮股動脈或橈動脈穿刺插管的介入治療。手術成功標準:造影顯示靶血管管腔明顯增加,殘余狹窄<20%,TIMI 血流為3 級。術后阿司匹林口服,100 mg/次,1 次/d;氯吡格雷口服,75 mg/次,1 次/d或替格瑞洛口服,90 mg/次,2 次/d;阿托伐他汀口服,40 mg/次,1 次/d;單硝酸異山梨酯口服,40 mg/次,1 次/d。使用3個月。低分子肝素鈣皮下注射,4000 U/次,2 次/d,使用3~5 d。

1.4 觀察指標 ①比較兩組患者治療后3 個月內MACE 發生情況,包括血運重建、AMI、死亡;②比較兩組患者治療前后心電圖碎裂QRS 波情況,包括心率變異時域指標及頻率指標。心率變異時域指標:SDNN、SDANN、rMSSD、PNN50[6];頻率指標:HF、LF,HF 代表迷走神經張力,LF 代表交感神經活性。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后心電圖碎裂QRS 波情況比較治療前,兩組患者SDANN、SDNN、rMSSD、PNN50、HF、LF 比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者SDANN、SDNN、rMSSD、PNN50、HF均高于本組治療前,LF 低于本組治療前,且觀察組患者SDANN、SDNN、rMSSD、PNN50、HF 高于對照組,LF 低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后碎裂QRS 波情況比較()

表1 兩組患者治療前后碎裂QRS 波情況比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

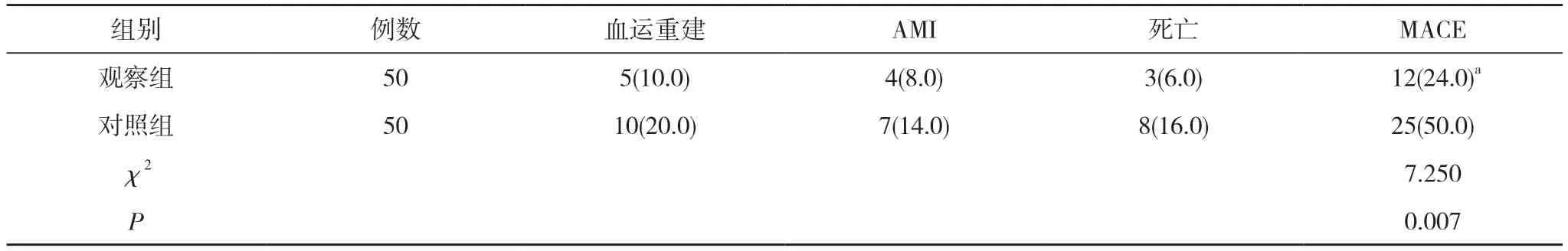

2.2 兩組患者治療后3 個月內MACE 發生情況比較觀察組患者治療后3 個月內MACE 發生率為24.0%,明顯低于對照組的50.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療后3 個月內MACE 發生情況比較[n(%)]

3 討論

國外針對心臟疾病的相關研究指出[7,8],無論是女性或男性,冠心病均呈現出一種較為顯著的年輕化趨勢,男性冠心病發病時間相比女性早10~15 年,但是在女性圍絕經期的相關研究中發現,其冠心病發病率呈現出一種更為顯著的上升趨勢,直到60 歲左右男女發病率基本上呈現一種持平的狀態[3]。同時也有其他相關研究指出[9],近年來男性冠心病患者的發病率和死亡率也出現了更為顯著的下降趨勢。而相反的,女性冠心病患者發病率和死亡率卻呈現出一種更為明顯的逐年上升趨勢。冠心病患者1/2 左右的男性及64%女性在猝死前均無明顯相關癥狀,因此對于冠心病患者,早發現、早診斷及早治療為改善預后的最佳方法[10]。臨床最常使用的檢查手段就是心電圖,具有便捷、低廉、重復性高、診斷率高的優勢,得到臨床的青睞。在心電圖診斷中,碎裂QRS 波是一種心電圖異常的特殊表現,主要為心電圖連續2 個導聯出現的多項波或S 波存在的痕跡,并且沒有典型的束支傳導組織。碎裂QRS 波形成的機制與心肌缺血后心室肌細胞除極點位變化有關,也是心肌瘢痕導致的傳導異常現象,在嚴重心肌缺血冠心病患者中多見[11]。

碎裂的QRS 波是一項新的等位性Q 波,既往相關研究相對較少,近年來在臨床中備受關注。碎裂QRS波是近幾年才在中國開展研究的,最早為Flowers 等在1969 年發現的,在陳舊性心肌梗死及心臟擴大患者中普遍存在[12]。近期相關研究發現,體表心電圖破碎QRS 波在急性和陳舊性心肌梗死的診斷及其預后評估上,有著不可忽視的價值與意義。在心肌梗死患者中,破碎QRS 波出現的頻率多于不穩定型心絞痛患者。心肌梗死發生時碎裂QRS 波發生率較高,并且在下壁導聯中發生最多,碎裂QRS 波在心肌梗死時等同于Q 波。碎裂電位一旦出現后,是與正常的心肌建立了一種更為理想的電傳導,就會引起折返性激動,繼而誘發出現更為明顯的觸發室性心律失常。但目前學術界對碎裂QRS 波的研究較少,相關研究回顧性分析結果表明[13],心電圖顯示碎裂QRS 波是冠心病患者心臟事件發生的獨立預測因素。長期隨訪提示碎裂QRS 波和心臟不良事件有相關性,被認為是心肌梗死猝死高危患者的預測方法[14-17]。本次研究表明介入治療與藥物治療比較,其能更有效改善碎裂QRS 波患者的自主神經功能,解除冠狀動脈狹窄情況,以提高迷走神經興奮性[14]。冠狀動脈壁內、腔內血栓、潰瘍等通常因嚴重炎性反應而存在,介入治療能夠實現心肌再灌注保護,利于心肌炎癥得到有效恢復,從而抑制局部炎癥反應,有效促進愈合[18-20]。介入治療過程對血管有損傷作用,初期會加劇炎癥反應,但隨著血管狹窄率的降低,炎癥反應也會逐漸降低。

本研究結果顯示:治療后,兩組患者SDANN、SDNN、rMSSD、PNN50、HF 均高于本組治療前,LF 低于本組治療前,且觀察組患者SDANN(122.4±14.1)ms、SDNN(105.2±5.1)ms、rMSSD(39.2±4.1)ms、PNN50(16.0±1.7)%、HF(291.4±75.4)Hz 高于對照組的(105.6±17.6)ms、(89.7±7.5)ms、(29.3±5.1)ms、(10.1±3.1)%、(252.1±60.1)Hz,LF(344.1±114.0)Hz 低于對照組的(395.0±121.2)Hz,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者治療后3 個月內MACE 發生率為24.0%,明顯低于對照組的50.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,經皮冠狀動脈介入治療能夠明顯改善心絞痛患者心電圖碎裂QRS 波情況,降低MACE 發生率,值得在臨床中推廣應用。