淺析體育賽事轉播權價值評估

陳漢明 張 贏

(首都經濟貿易大學,北京 100070)

0 引言

2014 年10 月,國務院頒布了《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》(國發〔2014〕46 號),放寬了對體育賽事轉播權的限制,允許電視臺直接購買和轉播除奧運會、亞運會和國際足聯世界杯比賽以外的所有國內外體育賽事。體育賽事可以直接購買和轉播這一政策的轉變,旨在擴大體育賽事的轉播權市場。2022 年1 月,中國資產評估協會頒布了《體育無形資產評估準則》,提出制定體育無形資產評估標準,完善評估體系,更好地指導資產評估實踐。體育賽事轉播權作為體育領域重要的無形資產,科學合理地評估體育賽事轉播權的價值具有重要意義。

1 轉播權定義

目前,我國的相關法律法規并沒有對 “轉播權 ”這一概念及其屬性進行明確的法律界定,但在體育學、法學等領域,有關學者對體育賽事轉播權的法律屬性進行了研究并對其性質予以界定。目前,大多數學者認為,體育賽事的 “轉播權”是產生于體育賽事組織的相關章程或協議基礎上的一項民事權利,而非法定權利。為了應對法律保護的需要,有關專家學者結合著作權、鄰接權以及其他相關權利和相關制度,對體育賽事轉播權的概念進行了分析和界定。體育賽事“轉播權”是指體育組織或體育賽事的組織者利用電視臺、廣播電臺、網絡等媒體對體育賽事進行實時廣播、轉播和錄制,以獲得相應報酬的權利[1]。本文所提及的體育賽事轉播權均以此定義為基礎。

2 轉播權分類

2.1 按主體分類

以體育賽事主辦方為主體的轉播權。體育賽事的轉播權屬于賽事組織者或舉辦方,許多國家的法律都有明確規定。此外,由于體育協會和俱樂部承擔了大部分的組織工作和風險,大部分國家認為體育賽事的轉播權歸屬主體應為其主辦單位。目前,我國只有少數法規和細則對此進行了規定。例如《關于電視轉播權管理有關問題的通知》,該通知將體育賽事轉播權的歸屬劃分給體育賽事組織者。因此,體育賽事組織者有權出售其擁有的賽事轉播權,與國際慣例一致。

根據體育法學界的普遍觀點,將體育賽事認定為視聽作品,受《中華人民共和國著作權法》的保護,著作權(版權)屬于賽事組織者。我國體育賽事的轉播權銷售一般遵循主辦方使用的統一銷售模式[2]。目前,轉播權銷售收入是世界各地大型體育賽事的主要收入來源。以英國的英超聯賽為例,在英超聯賽創立前,門票收入是賽事聯盟的主要收入來源,但在20 世紀90 年代英超聯賽創立后,電視轉播權的收入大幅增加。1996—1997 賽季,英超比賽轉播權收入占總收入的比例為21%,2001—2002賽季這一數字增加到39%,而到了2013—2014 賽季和2015—2016 賽季,2 個賽季的比賽轉播權拍賣價格為30.18 億英鎊。數據顯示,2016—2019 賽季電視轉播權的總收入達到81 億英鎊。其中,51 億英鎊來自英國本土的轉播權收入,比2013—2016 賽季的交易多出70%,30億英鎊來自國際轉播權。

以持權轉播商為主體的轉播權。當體育賽事的組織者簽訂合同將轉播權出售給電視臺或新媒體平臺時,電視臺或新媒體平臺就獲得了體育賽事的轉播和錄制權(電視轉播權或新媒體轉播權)。從體育賽事節目的準備到觀眾看到體育賽事的畫面信息,需要經歷一系列創造性的過程,需要多方面的合作和努力。此外,由體育賽事畫面制作而成的體育賽事節目和體育賽事轉播權之間存在著密切的關系。獲得體育賽事轉播權是特許轉播商向公眾轉播體育賽事的前提條件,通過獲得相關權利,特許轉播商向公眾轉播體育賽事節目,持權轉播商便對該節目擁有了廣播組織權。

2.2 按傳播媒介分類

2.2.1 電視轉播權

體育賽事的電視轉播權是指體育賽事主辦方授予電視臺對體育賽事進行實時廣播、轉播和錄影的權利。2000年,國家廣電總局下發了《關于加強體育比賽電視報道和轉播工作的通知》,該通知指出,由中央電視臺統一負責中國境內電視節目轉播權的談判和獲取,阻斷了其他電視臺和組織直接獲取轉播權的可能,只能間接分銷。因此,我國無論是大型體育賽事,如奧運會、世錦賽等,還是田徑賽、羽毛球及龍舟賽等小型體育賽事,所有體育賽事的電視轉播權都由中央電視臺統一談判協商取得,或由中央電視臺授權分銷。傳統電視轉播權的傳播渠道以有線電視為主,其主要用戶群體明顯老齡化,且數量也在不斷下滑;盈利模式以廣告為主,其次是版權和節目的分銷,具有穩定性、公益性和人文性的特點。

2.2.2 新媒體轉播權

新媒體轉播權是指廣播公司對具有多種內容和傳播形式的非傳統媒體所傳播的內容的權利,如網絡媒體和數字電視,也包括愛奇藝、騰訊、優酷等互聯網視頻企業在其網絡平臺上傳播其購買或自制的視頻內容。新媒體體育賽事轉播權是指利用數字技術轉播體育賽事的權利,如騰訊公司在其旗下網絡視頻平臺—騰訊體育轉播NBA 比賽的權利。體育賽事轉播領域與網絡媒體為主的新媒體相結合,體育賽事的新媒體轉播由于其顯著的技術特點以及廣泛受眾,將體育賽事從電視屏幕搬到了更便捷、多樣的網絡平臺,對曾經占據壟斷地位的傳統電視媒體是一次巨大沖擊,因此體育賽事新媒體轉播權這一概念才隨之產生并逐漸被重視。新媒體轉播權的傳播渠道主要是PC端、App 端以及互聯網數字電視等數字化媒體。其用戶群體多為年輕人或中年人,且數量龐大。除廣告外,用戶付費是其主要的盈利方式之一,其轉播特點有互動性、開放性、娛樂性等,已成為更受供給方和消費者雙方青睞的傳播方式。

3 評估方法

3.1 體育賽事主辦方持有的轉播權價值評估

體育賽事轉播權作為一種無形資產,其價值與獲得成本之間的關系具有弱關聯性,體育賽事轉播權的價值不能用舉辦賽事的成本衡量,因此成本法不能用于確定體育賽事轉播權的價值[3]。轉播權收入已經成為世界各大體育賽事的主要收入來源。體育賽事轉播權的所有者是體育賽事的主辦方,即賽事的擁有者。所有方將賽事轉播權作為自己的產品和資源使用,并為產品建立了完整的內部管理和銷售體系。因此,在交易前,需要對其所持有的體育賽事轉播權的價值進行全面評估,為賽事轉播權的銷售提供價格依據[4]。

國際市場上已經有很多體育賽事轉播權的交易案例,而且在海外交易市場上也有長期的交易記錄,大量的數據可以作為體育賽事轉播權評估的參考依據。存在活躍的交易市場和豐富的歷史數據,被評估對象就可以與市場上的其他交易案例進行比較,或分析歷史數據和影響因素,并用于預測未來收入。目前,我國的體育轉播權交易市場還在發展中,對于體育賽事轉播權的估值可能會有一定困難[5]。

市場法評估體育賽事轉播權基本公式:

其中,P—體育賽事轉播權的評估價值;P'—參照轉播權成交價格;CF—修正系數;n—修正系數序號。

3.2 持權轉播商持有的轉播權價值評估

體育賽事轉播權收購方通常是以企業形式存在。例如,騰訊成為NBA 在中國的獨家官方數字媒體合作伙伴,吸引了眾多NBA 球迷的關注。通過具有影響力賽事轉播可以提高體育賽事受眾對于企業的關注度,從而增強企業的影響力;企業還可以利用轉播體育賽事獲取經濟收益[6]。互聯網視頻平臺擁有的體育賽事轉播新媒體版權是企業比較重要的資產,可以為企業增加未來的經濟利益。比如,通過產出優質的體育賽事內容吸引消費者,刺激消費需求;借助大量目標受眾群體,增加合作廣告商及投放廣告的數量,獲得相應的經濟利益;通過挖掘新媒體轉播權的市場價值,塑造自身的價值網絡,形成相關的產業鏈,帶動更多的價值創造[7]。因此,以持權轉播商為主體的轉播權進行估價的目的是,轉播權持有方預測轉播權未來能夠給企業帶來的收入,從而確定企業為獲得轉播權應支付的合理價格。

收益法評估體育賽事轉播權基本公式:

其中,P—體育賽事轉播權的評估價值;Ri—未來第i年給企業帶來的預期收益;ri—第i年的折現率;n—體育賽事轉播權收益年限;i—年序號。

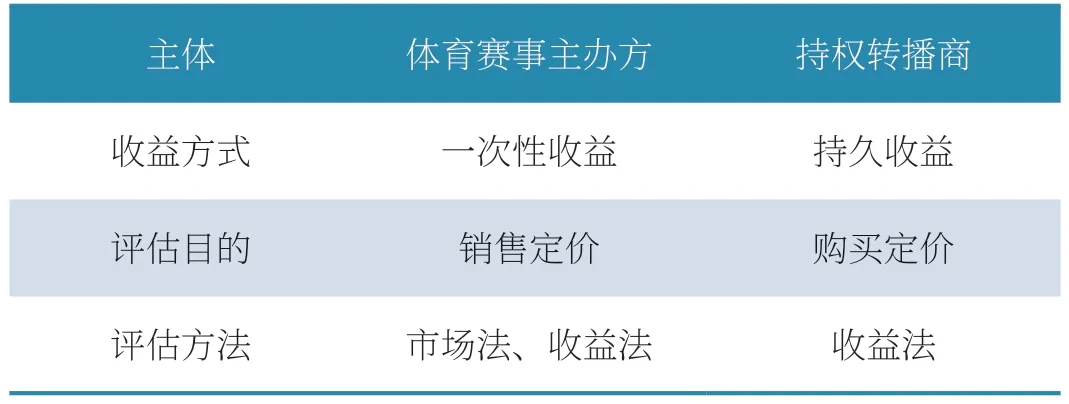

3.3 不同主體持有轉播權比較

體育賽事主辦方和持權轉播商兩個不同主體持有的體育賽事轉播權對比,如表1 所示。

表1 不同主體持有轉播權比較

4 我國體育賽事轉播權評估存在的問題

為了有效地選擇體育轉播資源,有必要對體育轉播權的價值進行合理的評估,促進體育轉播權談判交易的便利化和公平性。賽事主辦方需要合理確定轉播權的銷售價格,網絡平臺需要正確選擇體育賽事資源進行合作。我國體育賽事轉播權領域不僅在法律法規的制訂方面不夠嚴謹詳盡,在資產評估領域的研究也比較匱乏。對相關體育無形資產價值評估的理論研究滯后。如體育賽事轉播權等資產交易合理價值的確定缺乏相關的理論基礎,巨大體量的體育無形資產價值無法準確衡量,體育行業市場的公正性難以保證,影響了市場運行秩序。

5 對策及建議

目前,我國現有法律體系對體育賽事轉播權的法律權屬仍存在一定的分歧,體育賽事轉播權還未能納入立法。因此,應在現有法律基礎上將其納入法律保護范圍,完善轉播權的內容,彌補法律空白。資產評估行業可加強對相關領域的理論研究,完善體育無形資產評估理論框架,加強實證研究,準確把握我國體育無形資產現狀的同時,充分借鑒國外研究成果。體育產業作為我國的支柱型產業之一,需要順應經濟發展新常態,與科技、金融等領域融合發展。為了提高體育企業和相關組織對體育無形資產的辨析及價值衡量,要構建科學的體育無形資產評估制度,提高相關資產評估業務質量,維護交易雙方經濟利益及合法權益,維護市場秩序,推進體育行業和諧穩定發展。體育賽事權轉播交易的核心不是擁有多少賽事資源,而是如何使賽事資源價值最大化,以多種形式差異化轉播優質賽事,有機結合優質的體育賽事資源和多樣化的傳播渠道,維持體育行業的平穩發展,促進我國體育產業可持續、健康、高質量發展。