懷素草書對黃庭堅的影響與啟示

張冰賀(沈陽師范大學教師教育學院,遼寧 鐵嶺 110000)

在唐代,草書經歷了一系列的演變與發展,以其激蕩的筆畫和奔放的形態而著稱,它摒棄了規范的筆畫結構,追求自由、奔放、豪邁的藝術表現力,字形變化多樣,線條縱橫交錯,富有節奏感和生動性。唐代是草書筆法的劇變期,在這一時期,書家注重情緒的宣泄和創作狀態,多用篆籀筆法。相比于楷書,草書的線條圓轉質樸無裝飾,注重即興創作,追求書寫的瞬間性和靈感的迸發,書法家們常常在靈感出現的剎那完成作品,呈現直接且生動的藝術效果。

宋代在濃郁的文人風氣下,整體審美風尚比唐代內斂、含蓄,草書的表現形式更加含蓄,摻雜著書家的審美理解,強調筆畫造型的豐富性和藝術性,強調整體布局的安排,線條多用頓挫與提按,在字形結構上注重字之間的相互關系和整體協調性。

黃庭堅的行草書俱佳,早年學草走過許多彎路,他在《書草老杜詩后與黃斌老》中自述:“余學草書三十余年,初以周越為師,故二十年抖擻俗氣不脫,晚得蘇才翁(舜欽)子美書觀之,乃得古人筆意,其后又得張長史、懷素、高閑墨跡,乃窺筆法之妙。”[1]在黃庭堅少年時期,周越的書名大盛,黃庭堅便受其影響。不想,好友錢勰批評其字近于俗,這對黃庭堅如當頭棒喝,但若非如此,也不會促使黃庭堅自省。黃庭堅的草書突飛猛進是在被貶黔州之后,他偶得懷素《自敘帖》,夙興夜寐,勤于研習,悟得妙理。王明清在《揮麈錄》中提道:“紹圣,貶黔中,始得藏真自敘于石揚休家,諦觀數日,恍然自得,落筆便覺超逸。”[2]后來又上溯懷素的老師,兼收張旭與顏真卿,在前人的草法當中汲取特點,呈現出自我審美藝術特點。自古瘦硬方通神,黃庭堅認為懷素用筆渾厚連綿,筆姿勁挺有力,云:“予嘗見懷素《自敘》草書數千字,用筆皆如以勁鐵畫剛木。此《千字》用筆不實,絕非素所做,書尾題字亦非君謨書。然此書亦不可棄,亞棲所不乃也。”[3]

一、得其筆意

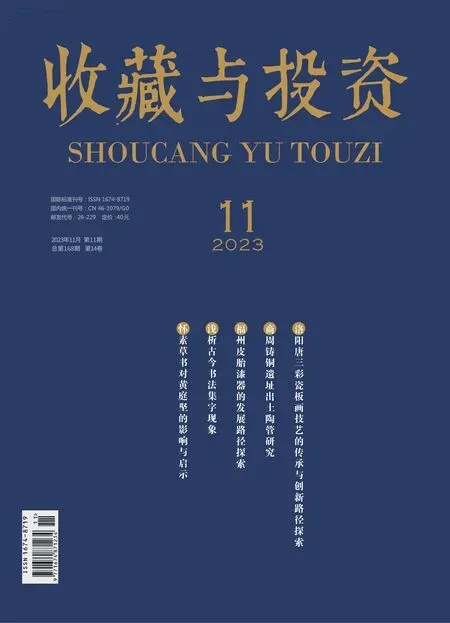

黃庭堅對于自己的功力相當自信,《墨蛇頌》中稱:“自疑懷素前身,今生筆法更老。”[4]懷素《自敘帖》中鋒用筆,線條流暢,具有韻律感,頗具篆籀氣,字形多化方為圓。黃庭堅認為懷素“用筆以勁鐵畫剛木”,在紹圣初年的草書作品《廉頗藺相如列傳》(圖1)中,他用中鋒行筆,“為”“趙”“伐”等字轉折處以圓化方,給人以婉轉圓潤的感覺,方圓兼備,曲直相映,一些長筆畫的擺動,勢必會造成一部分的留白,字與行的章法布局就會依次調整,調節整體空間的疏密節奏,強化了視覺效果,深得懷素筆法。黃道周說:“《廉頗藺相如傳卷》大草書,法近懷素,有蕭疏和簡淡的意境”。《諸上座帖》中的“復”中鋒澀筆書寫,轉折處圓轉回旋,順勢與下一個字相連,繼而重新蘸墨,以意蘊深沉的筆墨繼續,書寫營造出虛實對比的視覺效果。

圖1 《廉頗藺相如列傳》

在字與行的布局安排上,黃庭堅花費了不少心思,《諸上座帖》草書部分字與字間較為分明,整體塊面結構明顯,虛實相當,通過控制書寫的節奏,在頭腦中構思安排整體效果,大膽地將字形筆畫向外延伸將字與行做連接擺動,行氣擺動較大,行的外輪廓呈現出不規則圖形,墨色的濃淡變化、線條的虛實相生使得整幅作品具有節奏性。懷素《四十二章經》與《李白憶舊游詩卷》章法類似,字間連綿傾瀉而下,行氣疏朗,以字軸的左右擺動展現了整體畫面的動態。

黃庭堅草書結體突出的特點是中宮收緊向四周開張呈輻射狀的字形結構,筆畫向四方空間大膽穿插,欹側錯落,字形隨字軸擺動安排位置,大小錯落別致。懷素《四十二章經》(圖2)中鋒用筆,字間的連接不似《自敘帖》般連綿圓轉,多有方折,“可謂”“便得阿羅漢”等字的連接處多見折筆,轉折處干脆利落,帖中最多的字便是“佛”字,字字作出區別,有瘦硬有圓潤,往往在筆畫之間作強轉折,觀黃庭堅的草書作品,可以猜測黃庭堅極大地吸取了此件作品的特點。《諸上座帖》(圖3)草書部分章法上字距較近,行距明朗,“耍弄唇嘴”等字也是筆意連綿,多做轉折,隨字軸擺動左右騰挪。“恐”字上半部分“鞏”重心偏右,下半部分“心”起筆就在偏左位置將重心拉回來,下面“伊”字原本應該寫大,但黃庭堅未如此處理,卻將最后一撇向左下方用力甩出,為下方“執”字騰挪出空間,使其成為字眼。黃庭堅在繼承懷素的筆意上融入自己的藝術理解,形成了一種獨具風格的審美表達。

二、得妙于心

黃庭堅和懷素都受到佛家思想的影響,佛教在唐宋時期非常流行。佛家思想追求精神上的超越和內心的寧靜,對書家的創作思想有很深的影響。如《題絳本法帖》中寫道:“書家字中有筆,如禪家句中有眼。”[5]黃庭堅認為得書法妙理關鍵在于自悟,提出了“得妙于心”的概念。《道臻師畫墨竹序》云:“夫吳生之超其師,得之于心也,故也不妙……,故余謂臻欲得其妙,當得妙于心。”[6]排除一切可能干擾我們內心平靜的因素,以虛靜為基本準則,強調書法的創作需要從內心感悟到字形的變化和筆墨的奔放。懷素的草書作品也強調心境和筆墨的統一。他在《論書》中云:“不擇筆墨。遇紙則書,紙盡則已,亦不計較工拙與人品藻譏彈。”[7]他注重內心的凈化與超越,在書法創作中追求一種內在的寧靜和超脫,通過禪修和冥想來深入自我,靜心悟道。在靜謐的書房中,他與筆墨相伴,內心不斷與筆墨融合,將自我融入每一個筆畫之中,追求筆墨的自由流動和奔放張揚,盡情地抒發內心的情感和意境。無論是行草、楷書還是隸書,他都能巧妙地運用墨色與筆法,做到了然于胸,以快速的筆畫表達內心的激情和沖動。懷素的影響使得黃庭堅在書法創作上更加勇于突破傳統的束縛,他不再拘泥于形式,而是更加注重內心的表達和個性的展現。他學習懷素的用筆之法,嘗試用更加大膽和粗獷的筆觸來表現自己的情感。

三、悟得理法

黃庭堅早年心高氣傲,急于求成,過于追求符合當時時代的書法審美。黃庭堅認為自己草書不精的根本原因是未能脫俗,“蓋俗氣未盡者,皆不足以言韻也”[8]。黃庭堅強調想要脫俗,要講究韻味,然而脫俗不單單是在書法領域上有所成就,還取決于書家個人修養和文化素養的高低。

自漢代以后,草書被人們廣泛認識和推崇,自此,人們對于書法藝術開始形成了獨特的審美意識,后經過魏晉時期二王的推動與發展,草書成了一種重要的書體,這一現象體現了草書在書法藝術中的重要地位。唐代文化環境開放、熱烈,書法作品展現了更為豪放和感性的風格,情緒的宣泄是主導草書創作的思想主流,眾多草書僧人以癲狂的狀態來創作草書以追求震人心魄、痛快淋漓的氣勢。然而,一度萎靡的宋代草書卻展現了不同的特點,草書以其方便書寫的形式而聞名,在宋代,它演變成了文人追逐的藝術形式。隨著宋代文人之風盛行,整個社會環境都變得內斂,人們更多自省內修,這種轉變也體現在書法作品中,呈現出含蓄的風格。書法家在進行藝術創作時,不僅要宣泄自己的情緒,同時還要兼顧作品最終呈現的效果。這一轉變意味著書法從實用性向藝術性轉變,書法家們開始追求更高層次的表達。