洪武時期天長縣的移民與制度

曹樹基 王志高

(1.三江學院 文學與新聞傳播學院,江蘇 南京 210012;2.中共天長市委 黨史和地方志研究室,安徽 滁州 239300)

本文第一作者曾在《中國移民史》第五卷《明時期》中討論了江淮之間的洪武大移民(1)曹樹基:《中國移民史》第5卷《明時期》,福建人民出版社1997年版。,但與湖南、北平、山東等地比較,江淮地區移民史的研究明顯不足。這一區域可供利用的資料有限,零星的資料不足以支撐對一個廣闊區域的深入研究。近年來,我們開始利用各地的族譜、村莊資料,以及更多的地方志資料,重建了以江西鄱陽瓦屑壩為集散地,以長江北岸安慶府、黃州府為遷入地的洪武大移民史實(2)曹樹基:《“瓦屑壩”移民:傳說還是史實》,《學術界》2011年第9期;游歡孫、曹樹基:《地方權勢演變與康熙中葉鄂東大族的宗族實踐——以黃岡靖氏為例》,《學術界》2011年第11期;游歡孫:《明清至民國宿松地方家族的始遷祖記憶》,《學術月刊》2017年第11期;《從景祐宮到振英祠:明清宿松石氏祖先故事的創造與演變》,《學術月刊》2019年第3期。,為進一步開展江淮地區移民史研究累積了經驗。

鑒于范圍較廣,以下擬以天長縣為中心,對江淮地區的洪武大移民進行再研究。文章采用了文獻對勘的方法開展研究:先將《明太祖實錄》《明史》與其他明代文獻進行對勘,以確定每一條史料的性質;再將族譜資料與地方志及官修史書進行對勘,以確定族譜的真偽。需要說明的是,鳳陽府與揚州府一帶族譜所存甚少,與安慶、黃州、長沙等地每縣族譜動輒數百種的情況無法比擬,每縣所存舊譜,大多只有幾種或十幾種,為我們的研究帶來一定的困難,故本文使用數十部天長族譜為基礎,再以地方志資料為補充,研究的家族樣本僅有15家。希望通過本研究,進一步深化對洪武大移民史實的認識,理清江淮地區明代土著與移民、軍屯(軍漕)與民籍等制度之間的復雜關系。

一、來自官修史書的記載

洪武四年之前,天長縣屬淮安府,洪武四年屬臨濠府,洪武六年屬中立府,洪武七年屬鳳陽府泗州。鳳陽府是明初大移民的重要區域,現以鳳陽府移民為討論對象,參照《明太祖實錄》與《明史》所記載的京師地區移民,以確定兩種資料的關系。

(一)《明太祖實錄》《明史》與其他明代文獻的相關記載

《明太祖實錄》卷21記載吳元年的移民,茲命名為史料1:“置蘇州衛指揮使司。徙蘇州富民實濠州。”這里記載的元末故事與戰爭有關,是對張士誠支持者的一種懲罰。只不過,這次徙富民與下文史料2中移“無田者”并不是同一事件。《明太祖實錄》卷53,洪武三年六月條記載,即史料2:

上諭中書省臣曰:“蘇、松、嘉、湖、杭五郡地狹民眾,細民無田以耕,往往逐末利而食不給。臨濠,朕故鄉也,田多未辟,土有余利。宜令五郡民無田產者往臨濠開種,就以所種田為己業,官給牛種舟糧,以資遣之,仍三年不征其稅。”于是徙者凡四千余戶。

《明史》卷77《食貨》將這一記載簡化,即史料3:

明初嘗徙蘇、松、嘉、湖、杭民之無田者四千余戶往耕臨濠,給牛種車糧,以資遣之,三年不征其稅。

弘治十七年,黃金所撰《皇明開國功臣錄》卷1《李善長》記載了洪武七年的移民,即史料4:

七年,上謂善長曰:“濠州,吾鄉里,兵革之后,人少田荒。天下無田耕種村民盡多,于富庶處起取數十萬,散居濠州鄉村,給與耕牛種,使之開墾荒田,永為己業。數年之后,豈不富庶?”遂移江南民十有四萬詣濠,命官監墾田畝,以善長總之。八年秋,聞南安侯監事弗勤,敕諭善長,謂為開國老臣,付以督責之任。善長督田及董役,留鳳陽者數年。

《明史》卷77《食貨》將其簡化為:“復徙江南民十四萬于鳳陽。”(史料5)

假定移民家庭的規模較小,以戶均4口計算,史料2、3的4500戶共有人口18000,加上“復徙”的14萬人口,合計人口大約15.8萬,可以籠統計為16萬。

將移民地域稍作擴展,在《明史》卷77《食貨》中,遷民入京師即南京城的記載有兩條:即史料6、7:

又徙直隸、浙江民二萬戶于京師,充倉腳夫。

嘗命戶部籍浙江等九布政司、應天十八府州富民萬四千三百余戶,以次召見,徙其家以實京師,謂之富戶。

以上兩次移民合計,遷入京師的倉腳夫與其他富民合計34300余戶,以戶均3口計,合家屬約為10萬。然而,《明太祖實錄》記載的數據則有很大的差異。如卷179,洪武十九年八月至十二月條(史料8):“命吏部選取直隸應天諸府州縣富民子弟赴京補吏,于是與選者凡千四百六十人。”

《明太祖實錄》卷210,洪武二十四年七月條(史料9):

上諭工部臣曰:“昔漢高祖徙天下豪富于關中,朕初不取,今思之京師天下根本,乃知事有當然,不得不爾,朕今亦欲。今富民入居京師,卿其令有司驗丁產殷富者,分遣其來。”于是工部徙天下富民至者凡五千三百戶。

史料8、9與史料6、7的數據有很大的差異:其一,史料8中的吏員不是倉腳夫。雖然在《明太祖實錄》卷191和卷231中,有洪武二十一年六月與洪武二十七年正月至二月“委”或“令”富民守倉之事,但所指之“倉”只是“縣境”或“民間”之倉,并非京師之倉;且守倉者依然是“富民”,而不是“吏”員。其二,雖然史料9中由工部徙入的富民可能就是史料7中遷自浙江諸府與應天府的富民,但史料9中記載的富民只有5300戶,而史料7中記載的富戶多達14300余戶。

以上分析提醒我們,關于洪武年間的移民,《明太祖實錄》《明史》都是不完整的。《明太祖實錄》漏記了史料4,《明史》漏記了史料1。關于京師移民,兩書所載大多不合。因此,研究洪武時期的移民,需要開辟新的資料來源。

(二)移民中的富民身份

史料中多稱“徙天下富民”,有必要理清這些富民的身份。檢索《明實錄》,除了云南地區的富民外,元末及洪武年間的“富民”記錄有13條。除上文所列5條外,還有3條史料值得討論。

史料10出自《明太祖實錄》卷6戊戌歲十二月,“選寧越七縣富民子弟充宿衛,名曰御中軍”。聯系上下文可知,至正十八年十月至十一月間,朱元璋部將胡大海部10萬余眾在浙江金華蘭溪一帶與元兵作戰,波及處州府與嚴州府。攻下金華后,“立金華翼元帥府,以袁貴為元帥,吳德真副之,改婺州路為寧越府”。史料10中的“寧越七縣”指的就是金華府所轄七縣,即金華、蘭溪、東陽、永康、義烏、浦江與武義。所謂“御中軍”,主要作為禁軍布置在京師附近,這也是我們在鳳陽府、揚州府的族譜中,找到大量姓氏自稱其先祖來自浙江金華、處州兩府的緣故。

蘇州府的富民到底是些什么人?《明太祖實錄》卷49,洪武三年二月有較為詳細的記載(史料11):

上問戶部:“天下民孰富,產孰優。”戶部臣對曰:“以田稅之多寡較之,惟浙西多富民巨室。以蘇州一府計之:民歲輸糧一百石己(以)上至四百石者,四百九十戶;五百石至千石者,五十六戶;千石至二千石者,六戶;二千石至三千八百石者,二戶。計五百五十四戶,歲輸糧十五萬一百八十四石。”上曰:“富民多豪強,故元時此輩欺凌小民,武斷鄉曲,人受其害。宜召之來,朕將勉諭之。”至是諸郡富民至入見。上諭之曰:“……毋凌弱,毋吞貧,毋虐小,毋欺老,孝敬父兄,和睦親族,周給貧乏,遜順鄉里,如此則為良民。若效昔之所為,非良民矣。”眾皆頓首謝。于是賜酒食而遣之。

戶部以田賦交納量制定了一個標準,歲輸糧100石以上者方為富戶。蘇州府共有富戶554戶,歲納糧150184石。我們在正德《姑蘇志》卷15提供數據的基礎上計算修正,可知弘治十六年蘇州府的實際秋糧米為3056799石。(3)曹樹基:《明代江南重賦新論》,《江西社會科學》2023年第6期。假定洪武三年蘇州府的田賦額與此相同或相近,則富戶所納田賦占全府田賦總額的4.9%(150184/3056799)。弘治十六年蘇州府納稅田畝約9547700畝,4.9%為467837畝(9547700×0.049)。以此計算可知,富戶平均每戶擁有田地844.5畝(467837/554)。即便按歲輸糧100石的最低標準,以每畝納米0.33石的中等稅率計,每戶占有土地也有303畝(100/0.33),此是富戶擁有土地的基本標準。

很顯然,這些富民既不是史料2中遷往臨濠的4000余戶“無田者”,也不是史料4中人數多達14萬的“江南民”。進一步推斷,史料8中洪武十九年赴京補吏的富民子弟才是真正的“富民”,人數多達1460人,涉及地域包括“應天諸府州縣”。史料9中洪武二十四年徙入京師的天下富民5300戶,也是真正的“富民”,來自更加廣闊的地域。

史料11的下半段則記述了朱元璋召見諸郡富民,并告誡他們要做新朝的良民。這一次召見也見于史料7。召見之后,就有了遷“天下富民”14300余戶實京師的舉措。此14300余戶富民中,也應該包括蘇州的554戶。

《明太祖實錄》卷101,洪武八年十月有段史料,是對史料11的補充(史料12):

上謂中書省臣曰:“……今郡縣富民多有素行端潔、通達時務者,其令有司審擇之以名進,既而又恐有司冒濫,舉不以實,命戶部第民租之上者,下其姓名于各道,俾按察司及分廵監察御史核其素行以聞。”

這里的“第民租之上者”,即確定所納田賦之等級,擇其上者,交有司選拔。因此,所納田賦數量應是確定“天下富民”的基本標準,這既是史料7中14300余戶富民的由來,也是史料9中5300戶富民的由來。

至此,可以對《明史》《明太祖實錄》及其他文獻中有關洪武時期的移民史料進行以下小結:其一,元代末年,朱元璋已經開始了對鳳陽地區的移民。這時的“蘇州富民”應當是武斷鄉曲、強凌弱眾者,更有可能是張士誠的支持者。他們的身份可能與寧越七縣的“富民子弟”相同,被編入軍衛,隨軍衛遠徙。其二,洪武時期充實京師的天下“富戶”才是有能力繳納大量田賦者。直到永樂遷都北京后,仍有“復選應天、浙江富民三千戶,充北京宛(平)、大(興)廂長,附籍京師”的事件發生。這一記載亦見史料7,不過,這也是明代最后一次遷移富民了。其三,《明史》所載遷往臨濠或鳳陽的16萬移民是“無田者”,皆非富民。其四,《明史》與《明太祖實錄》對洪武時期移民的記載皆不完整。

二、族譜中的軍戶

天長縣與揚州府諸縣毗鄰,不僅是鳳陽府的東南端,還是京師與中都往來的孔道,軍事地位與交通地位極其重要。天長縣志和一批族譜資料,均留下了洪武大移民的痕跡,茲逐一討論如下。

(一)王氏與袁氏

康熙《天長縣志》卷4《藝文》中收錄邑人王明達所撰《王氏族譜序》,其文如下:

始祖諱貴,自浙遷長。明太祖賜有璽札,令插標種田。因于縣之東鄉,距城十三里,依高岡而卜筑焉,眾號為岡王……自四代祖諱瑛,字文昭,始入黌序,于成化三年由貢仕湖廣布政司檢校。

查嘉靖《天長縣志》卷4《人事志》,成化三年歲貢王瑛,仕湖廣布政司檢校。依史料10,頗疑王氏為史料7中被抽入軍衛之浙江富民。

無獨有偶,嘉靖《天長縣志》卷4《皇明名賢列傳》記載:“袁諶,字公實,別號拙庵,其先四明昌國人,洪武中從徙京師,入衛龍江,屯居本縣之汊澗。”袁氏故鄉為四明昌國,即今浙江定海,似與史料7遷浙江富戶入京師相符。

(二)注禮堂戴氏

2007年版注禮堂《戴氏宗譜》中保留了1915年《戴氏宗譜》的影印本。清道光二年殿試狀元戴瀾芬即該族人(4)事見同治《天長縣志纂輯稿》卷8《人物志》。,戴氏也因之成為當地最有名望的宗族。該志卷首《戴氏譜系引》記載:

戴氏譜戴氏之族也。戴氏出浙之上虞,洪武初,遠六公從戎渡江,家三阿之南鄉。江北戴氏自公始,厥后蔓延高(郵)、寶(應),南及六合,隱然為江淮巨族。

這一記載明確洪武初年戴氏先祖來自浙東,身份為軍衛士卒。三阿為地名,故治在今江蘇高郵北阿鎮。戴氏始祖隨軍衛而來,散布于高郵、寶應兩縣及天長、六合一帶。

該志卷首有六世孫戴穩所撰《一世祖遠六公紀略》,詳細記述了其始遷祖的情況:

公為人秉忠抱義,守正達權,保厥躬于奸宄竊據之日,識真主于群雄蜂起之秋。狀貌奇偉,主帥知為異器,是以職授小旗。存心忠厚,后世日以繁昌,以故孫登黃甲。公以方氏兵,始自浙,渡江補江陰衛前職。公行六,渡江自公始,故以公為始祖云。

由此可知,戴遠六為元末活動于浙東地區方國珍的部下,擔任“小旗”即百戶長職務,渡江之時,隸屬江陰衛,是為天長戴氏始祖。(5)嘉靖《江陰縣志》卷10《兵衛記第八》記載江陰衛存續于龍鳳三年至洪武二年,后移鎮換防,為西安衛前身。依《明史》卷123《列傳》,洪武三年,方部屬編入各衛為軍,府縣 “余官屬從國珍降者,皆徙滁州”。有一年誤差。

九世孫戴宜《戴氏宗譜記》亦云:

粵稽始祖與遠五、遠七二公分手北指,蓋以三丁抽一,填實京師故耳。既因才品邁眾,叨授武職,屯田縣南。自國祥公移居北鄉埠河之樓莊,置陰宅于其南,置田跨天長、高(郵)、寶(應),教子登黃甲青衿。

九世孫應當生活于明代末年。從其記述可知:先祖戴遠六系“三丁抽一”成為軍衛士卒,屯田至天長縣南。現在的天長戴氏均是三世祖戴國祥公的后代。戴國祥遷徙至天長北鄉埠河之樓莊,在天長、高郵與寶應三縣廣置田產。并開始督促子弟參加科舉考試,即“教子登黃甲青衿”,并有所獲。查嘉慶《備修天長縣志稿》卷7《選舉表》可知,嘉靖二十六年中進士,曾任福建閩縣知縣的戴愬,是國祥四子戴旭之孫。

該譜世系部分在一世祖“遠六”名下還有如下記載:

江陰衛,明指揮使,誥授明威將軍。渡江自公始,娶朱氏、徐氏,生二子。原籍浙江紹興府上虞縣。洪武初以方氏兵少,從戎南京,為江陰衛中前所小旗,屯田天長縣西南二十五里之巫山西北,葬不落山。公與江蘇、江西遠五、遠七二公胞兄弟。墓在縣西南鳳陽山旁,有子孫數十戶聚族而居,想皆國安之裔也。

查嘉靖《天長縣志》卷3《人事志》“八衛屯田”項下:“江陰衛在縣西南”,與此記載相合。此外,前引資料中講的“三丁抽一”,只有遠六公進入軍衛,而在這里,三兄弟皆被抽入軍衛,一在江蘇,一在江西。如此,戴氏究竟是富民之家,還是方國珍的部下,則難以判斷。如依史料10中“寧越七縣”之例,我們更愿意相信戴氏是富民子弟。

(三)友山堂俞氏

天長市檔案館收藏了清光緒二十三年友山堂《俞氏宗譜》。從康熙九年八世孫俞鄴所撰譜序可知,子興公是俞氏由浙遷兩江之始祖,初定居于天長縣塔山申家莊。乾隆四年,十世孫所撰譜序中,也有“吾始祖身居越地,源遠流長。大明定鼎,移居江北天長、江都二縣”的記載。雖然兩處均稱其族來自浙江,但未及具體地點,頗疑其來歷與戴氏相同。塔山位于天長東南,現屬儀征縣謝集。在天長縣附近有如此習俗,軍戶送灶王爺的時間為臘月二十三,民戶為臘月二十四。調查可知,俞氏送灶王爺時間為臘月二十三,可推測其為軍籍。

(四)守己積慶堂梁氏

天長守己積慶堂《梁氏家譜》有兩個版本,一為1999年版,一為2010年版,本文所見,均藏于猶他家譜學會。關于家族的遷徙,兩個版本的家譜均無舊譜依據。1999年版《梁氏家譜》有關于梁氏原籍的簡述:

梁氏祖先世祖系廣東番禺縣五都六甲人士,承祖先之光,傳至第十二世祖,首建祖宗牌位……二十七代世祖文武兼備,為明朝建國立過卓著功勛,洪武十三年榮歸,受朝廷封賞田畝,養老送終。率姑表兄弟三人,梁、劉、陳三大姓人等,遵旨來天長縣西北鄉,插草為標,劃定界址,并定莊名梁家營,免租役三年。

該文稱,梁氏的12世至26世的牌位在番禺老家,第27世祖于洪武十三年退伍,遵旨遷入天長,插草墾田,定莊名為梁家營。梁家營一名,泄露了他們的軍衛身份。又有關于堂名的解釋:“我祖投軍后,主管水路糧運事宜,擁有兩大船隊,一名守紀,一名積慶;為弘揚戰功,以船定譜。”2010年的重修族譜敘述了“天長梁氏由來及發展”:

據傳說天長梁氏第27世祖是梁宗正,原系今廣東省番禺縣五都六甲人士……梁宗正早年為新軍(紅巾軍)的一員,在洪武四年投入毛兵部下當兵,曾多次為戰勝倭寇立功,有段時間主管過水戰運輸的船隊工作(校衛),船號為守己號,到洪武七年加添積慶號。

較之1999年譜,此處增加了始遷祖之名。梁宗正成為紅巾軍的一員,且屬于毛兵部下。所謂毛兵,系元末河南南陽一帶的地方武裝,又稱“毛葫蘆軍”,簡稱“毛軍”或“毛兵”。大概撰文者認為有名毛兵者是朱元璋部將,而倭寇一說,當屬杜撰。

我梁氏……所耕種地為軍衛田,只繳國糧,當地政府無權征用,此舉一直延續到民國二年歸地方政府征用。

這段文字最為精彩。因為,梁氏后代知道他們是國家的佃農,只繳國糧,不向地方政府納稅,直到民國二年,軍衛之田與民田的區別才不復存在。

關于廣東番禺人充軍衛,調往泗州一帶,亦非虛言。《明太祖實錄》卷148,洪武十五年九月條:“遷廣東番禺、東莞、增城降民二萬四千四百余人于泗州屯田。”《明太祖實錄》卷155,洪武十六年七月,“何真乞致仕,從之。命真還廣州,真至鄉,尋招集舊所部兵校二萬七百七十七人,并家屬送京師。”可知,這些移民當屬于元朝將領何真所部。

雍正《東莞縣志》卷14《外志》中有一段關于軍衛士兵來源的記載,是從洪武十四年“土孽”蘇友興作亂開始敘述的:

洪武十四年辛酉,土孽蘇友興嘯聚水鄉,置營于湛菜村,刈民以居,焚燒官船,攻轉城池,鄉邑為之擾亂。大將南雄侯討平之。降賊者悉籍入戎伍,名“降民軍”,發泗州等衛。時朝廷以(何)真部落在鄉邑,恐生變。洪武十六年癸亥,真回邑收集,充京衛軍,名收集軍。

洪武十四年至洪武十六年間,廣東番禺一帶地方動亂,討平后,降賊者被籍入軍伍。梁宗正應當是廣東番禺一帶“降民軍”的士卒,被發充至泗州等衛;或由何真收集鄉民,充實京衛。盡管舊譜已失,天長梁氏對于祖籍的記憶,卻沒有丟失。而且梁氏關于軍衛只繳“國糧”的說法更加強了他們對自己軍屯身份的認同。

(五)董氏

1985年修《董氏宗譜》中收入一份康熙三十九年的《董氏宗譜序》載:

當明太祖起義濠梁時,與其兄英武公望氣而歸,過三阿王橋里,愛其風土,遂卜居。迨英武公世襲永平衛指揮,而巨源公終于隱跡茅蘆,高隱不仕,迄今三百余年。子姓蕃衍,歷十二世,猶能守其先田廬邱墓,保聚如初,則巨源公之世澤,不可不謂之永哉。

這里稱其先祖為巨源公,查其譜世系部分,“九六公名巨源,洪武中自吳門赴濠梁,過天長,愛其風土于王橋里吉地定居。”這樣看來,原居“蘇州吳門”的董氏兄弟兩人,一入永平衛籍,一入天長籍,似乎仍為軍籍。查董氏送灶王爺的時間為臘月二十三,也可驗證這一推測。

(六)怡怡堂宣氏

天長市圖書館藏2009年修怡怡堂《宣氏宗譜》。該譜記錄洪武二年宣忠兄弟二人由鳳陽遷來天長白塔河畔落戶,雖無舊譜依據,卻有墓碑照片為證:“明洪武二年自鳳陽遷天長,宣氏始祖諱忠之墓,十五世孫兆龢立。”兆龢出生于嘉道之際,光緒年間仍在世。依世代推算立碑年代,當在清代后期。

2020年修怡怡堂《宣氏宗譜》引《寰宇瑣記》第11期所載《申報》館仿聚珍版鉛印本《旌表節孝宣節母王太孺人苦節圖說》有如下記載:

天長鴉口橋南,有大河通舟楫……宣氏闔族居南北岸,連云比櫛,呼曰宣家河……其忠公,即明初由蘇遷鳳陽,由鳳遷長之一世祖也。洪武九年,奉敕開屯,卜居河上有年矣。先世多以武勛出仕,文士卒鮮……太高祖與仲公皆掌會稽運糧艘,叔公力田。

從行文風格看,這一資料可能來自于舊譜。由此可見,宣氏也是一個典型的軍屯兼漕運之戶,似乎專門負責來自浙江的漕糧運輸,此與守己積慶堂梁氏有相似之處。

(七)善慶堂虞氏

天長市圖書館藏1999年版善慶堂《虞氏宗譜》轉引光緒二十年譜序稱,明初虞氏始遷祖義民公,攜子伯進公遷至天長西鄉,插草為標,因名其地曰“虞家洼”,名其莊曰“虞家大營”。地名為營,可以推測其身份為軍戶。該譜序又云,彼時執標業田七十余擔,營運上元前衛后所漕船一艘,船名“虞助經”。可見虞氏與梁氏、宣氏一樣,同為軍漕之戶。

洪武年間,漕糧北運由民戶承擔。永樂遷都以后,隨著北方邊防的加強,大量物資需要通過漕運北上,軍衛越來越多地承擔漕運之責,漕運也成為一種專業化的運輸。于是,一批軍屯戶被朝廷簽為漕運之戶。其事可見《明英宗實錄》卷59正統四年九月的一條記載:“敕本衛屯軍及見在京各衛食糧軍內選補(運軍)”。(6)張金奎:《試析明代涉漕軍士在運河經濟中的作用》,高春利、李萍、曹彥生主編:《漕運文化研究》,學苑出版社2007年版,第100—108頁。因此,從時間矛盾處看,我們對《宣氏宗譜》所稱其始遷祖就開始了漕運生涯,頗有懷疑。

(八)瞿氏

嘉慶二十一年《瞿氏家譜》譜敘稱:“余族系屬子姓,派出商瞿父公之裔。始祖復與公由松陽而至虞山(屬常州),再與公分派。在洪武初年播遷天邑東鄉小河口地界,相延數世,廬墓宛然。乾隆四十一年第十一世名揚公等創有譜稿,迄今又歷有年。”從中可知,瞿氏洪武初年從常州遷徙至天長,但軍、民籍別不明。調查可知,該族送灶王爺的時間為臘月二十三日,似乎為軍籍。

這樣,目前所獲天長縣9個軍屯家族中,遷自浙江的3族,遷自江蘇蘇州的2族,遷自番禺、鳳陽、常州的各1族,另有1族不詳。在這9個軍屯家族中,有3個明確記載與漕運有關。

三、族譜中的民戶與土著

(一)通德堂鄭氏

在天長市圖書館覓得2004年修通德堂《鄭氏家譜》。該譜第二章《鄭氏家傳篇》系舊譜之影印,原名為《寶應鄭氏家譜》,推測為民國時期所修之譜,其首頁“元季鄭氏始祖初居寶應湖西之圖”,說鄭氏有三支,其中一支已不可考。十二世孫鄭乾清有關于祖宗遺像的說明:“列祖行樂,代有珍藏。崇禎四年雨水沸騰,堤防橫決,人鮮寧宇,卷軸漂沒者凡幾矣。今幸存遺像數幅,清謹摹梓,以示后昆百世。”由此可見,大約在清代前期,鄭氏重新描繪了因大水毀壞的祖宗遺像,這時可能已有宗譜之修。

據《鄭氏家傳篇》,宋末元時,鄭希遠從浙江處州遂昌徙居杭州。希遠之子元祐僑居于蘇州“閶門”近四十年,任平江路儒學教授等職。關于鄭氏入籍寶應的時間,有元季說與明初說兩個版本。在鄭逵名下,有簡介如下:

元時居閶門穿珠巷,高隱不仕。至正末年,張士誠據平江,物色之,因攜妻子及兩侄遁跡寶應湖西。大明洪武三年移居城市,編入軍下鄉民籍,始為揚州寶應人。

“穿珠巷”又名“串珠巷”,實為“專諸巷”,今名仍存,位于閶門內南側約500米。由此可見,鄭逵攜家遷入寶應,應當是元末。“物色之”一句,應當指張士誠物色人才,而鄭逵無意卷入,遂遷往寶應。其實,鄭逵之遷,與前文史料1吻合,即鄭逵屬于元至正二十五年“徙蘇州富民實濠州”的一員。寶應之西,不過是地域稍微擴大了一點的濠州。元代末年遷入,至洪武三年才正式落籍,是合理的。至于“軍下鄉”,查嘉靖《寶應縣志》卷1《地理志》,寶應縣確有“軍下鄉”。

那么,洪武三年,鄭氏究竟是什么身份呢?《鄭氏家譜》的第三部分為“建譜資料”,可以當作口述史來理解,重要者有以下三段文字:

鄭氏在內部和諧,發展生產的同時,先后開荒墾田數萬畝,為地方經濟的發展和平安作出了巨大貢獻,深受民眾的擁戴,遂有“軍家”和提前送灶的殊榮。“軍三民四”習俗始此而流傳至今。

我鄭家圩鄭氏始祖自屯田以來,已歷六百余年。其間子孫騰達,人才輩出。

一三七四年,明太祖制定屯田法……我縣境內的絕大部分移民是那個時代由蘇州屯田而來,有鄭、朱、趙、吳、韓、陳、涂、江、劉、施、喬、聶等姓氏,按軍、民、商屯之分,我鄭氏屬軍下鄉民籍,規模最為宏大,俗稱“軍家”。為了褒獎軍屯,民間自發形成了“軍三民四”的習俗,即軍屯提前臘月二十三日送灶,以便及早“上天言好事,下界保平安”。

屯田與“軍下鄉民籍”似乎矛盾。依寶應、天長一帶習俗,臘月二十三為軍家送灶神爺之日,臘月二十四為民家送灶神爺之日。鄭氏自認屬于“軍家”或“軍屯之家”,與天長戴氏相同。只是從制度上說,軍屯屬于衛所軍籍,而不是民籍。

如前述,寶應鄭氏的始遷祖應為民籍,軍下鄉的居民應主要為軍籍,因此“軍下鄉民籍”其實是對鄭氏籍別的最好表達。只不過,由于軍下鄉的主要居民為軍屯者的后代,鄭氏后代開始將自己誤為軍屯者的后代。

(二)余讀堂王氏

猶他家譜學會藏1990年版天長余讀堂《王氏家譜》,收錄了乾隆二十五年十四世孫王治安所撰《王氏族譜序》,茲將其文分段討論如下:

愚先世祖籍江南蘇州閶門外,大明洪武八年上拔蘇、杭民丁十四萬于鳳陽府五州十三縣,敕旨開墾三年后,丈量科派,給丁單票冊,以征國課,以別軍、民。

“蘇、杭民丁十四萬”與史料4相合,且給出了洪武八年這樣一個確定的時間。開墾三年之后,丈量科派,交納田賦;“丁單票冊”是派役之單與田賦之冊。

愚始祖遵天邑堂諭,于北門外楊村鎮南安插,今王家大莊是其遺也,系六都一甲民籍,冊籍天長,共歷十余世,三百余年。承先祖福蔭,子孫昌盛,戶口繁多,居里散處不一,營業生理各異。

王氏始遷祖手持天長縣知縣之“堂諭”,即批文,前往縣城北門外楊村鎮南安插,屬六都一甲民籍。這里的“堂諭”表明政府組織移民有嚴格的程序。王氏屬于民籍無疑。

設家譜之不修,不獨無以親其一本而敘我彝族倫,至使富而忠厚者,被軍丁之捏控,貧而不肖者,或勾衛以害族,種種情弊,在所不免。

撰譜者認為,假設家譜不修,會產生許多問題,不僅包括倫理上問題,最重要的涉及作為民籍的王氏與周邊地區軍屯戶的關系。從這一記載看,天長縣軍屯之丁與民籍人口的關系,并非一團和氣。這令人推測,“軍三民四”的背后,其實有著以“軍戶”與“民戶”為標識的族群鴻溝。

(三)湖南堂、賜書堂陳氏

天長市圖書館藏2014年版天長長岡陳氏修湖南堂、賜書堂《陳氏宗譜》,轉錄了乾隆二十九年、嘉慶七年、光緒二十二年等譜中的多種舊序,惜無影印本。乾隆二十九年陳以剛(7)陳以剛,康熙五十一年進士,殿試第三,曾任池州府教授、青田縣令、嘉善縣知縣等職。在譜序中稱:“族大寵多,偏處州郡。明初立極鳳陽,詔徙殷富實畿內。予始祖伯汜公,自蘇來長邑之北,定居于白馬湖,名曰湖南。”本譜未說明陳氏始遷祖屬于軍衛或軍屯,其遷徙前的身份似乎屬于史料2中的“無田者”。光緒二十二年舉人宣賜恩在譜序中稱:“吾邑陳氏,自其始祖伯仁、伯汜公,由閶門遷天長,子孫繁衍,惟務耕讀。”可見,光緒后期,撰譜者始將“蘇”與“閶門”勾連。

該譜在關于一世祖伯汜的簡歷中,有如下文字:

一世始祖伯汜公……其原籍姑蘇閶門人氏。明太祖定鼎鐘離,招殷戶以實畿內。公遷居石梁,同伯仁公家眷七十二口來白馬湖而居焉。伯汜公開墾于南分七都一甲民籍,謂其湖南。伯仁公開墾于北分七都四甲民籍,謂之湖北。各創業一方,二公乃始基之矣。

這里明確指出陳氏屬于民籍,應是史料2與史料4所指移民。至于始遷祖伯仁公攜家眷多達72口,有點像田土多達數百畝的“富戶”。然而,依《明太祖實錄》,此類富戶只是遷往京師,并沒遷往鳳陽。此外,是不是只有民籍遷移才說出自閶門?這一假設,尚待進一步驗證。

(四)胡氏

美國猶他家譜學會藏1997年版天長石梁鎮安定堂《胡氏宗譜》在“古譜篇”部分收錄嘉慶五年胡廷桂所撰譜序稱:“吾家之譜,為八世祖嗣山公所修,如于福公,蓋洪武中遷居天長者也。”胡廷桂是嘉慶六年撰修族譜的主事人,自稱洪武年間遷入。其家大門對聯:“蘇湖世澤,安定家聲”,似乎也暗示其自蘇州遷徙而來。其籍別,則不明確。調查所見,該族送灶王時間為臘月二十四日,推測為民籍。

(五)橫山大瓦張氏

天長市圖書館藏1929年橫山大瓦張《張氏宗譜》。其所述先祖源流相當復雜,且無明確的世系排列,大致整理如下:

1926年《天長橫山張氏籌辦宗譜通告》用文言寫成:“吾族始祖曉山公耕于橫山之陽,生二世僮倪公。明太祖巡狩橫冶山,倪覲見,欽命造黃瓦屋三間于橫山,以賜居焉。”這里說朱元璋巡視時與張氏先祖相會,于是便有了一段佳話,這就是著名的天長橫山大瓦的由來。這一看起來頗有些荒誕的事情,居然見于嘉靖《天長縣志》卷6《人事志》:“太祖高皇帝加幸橫冶山,本縣張童(僮)倪者朝見,命有司賜瓦房三間。” 嘉慶《備修天長縣志稿》卷10《志余》的記載更為詳細:

舊志明太祖幸橫山,居民張僮倪朝見,命有司賜瓦屋三間。嘗疑其不經,昨訪之張克讓(名謙,邑庠生),云渠家相傳明太祖過橫山,其二世祖獻酒食時,年尚幼無名,太祖命,即以童兒添立人為名,長成召見,予以官,不受,乃賜大瓦,以示后人者。里人咸稱為橫山大瓦張云。(筆談)

2023年8月5日,在天長市圖書館會議室,我們親暏了這片神奇的大瓦。瓦長345毫米,寬295毫米,厚24毫米,重7千克。瓦上有大片黃釉,且有題字若干,從左到右(改為橫排)依次如下:

楊大方營 萬字三號造匠韓小三

作賴潘成 甲首吳昌秀 浞[作]黑瓦道名

監工浮梁縣丞趙萬初 巡檢陳應龍

監造提舉周成 滕奉命(8)欽賜大瓦圖片及文字,可見橫山大瓦張氏族譜網站,http://zszp.ahghjz.net/content/?363.html,2012-04-16。

文中的“賴”字并不清楚,張氏族人讀為“題”,似非。“作黑瓦道名”,似乎是說一個作瓦的工人名為“道名”。查康熙《浮梁縣志》卷5《官師》,洪武二年浮梁復州為縣,縣丞趙萬初,“大瓦”所刻果然不虛。由此看來,大瓦確為洪武初年浮梁縣為明中央政府專門燒造,與今天仍然保留的南京城墻大磚風格相同。現存的大瓦共有三塊,其他兩塊皆為陽瓦,有釉而無題字,圖像亦可見下引網址。

《天長橫山張氏籌辦宗譜通告》接著說:

查嘉慶《備修天長縣志稿》卷7上,張琳中舉之年實為成化十九年;張昊的功名、年份皆無誤。由此可見,天長橫山張氏的世系是清晰的。據1926年胡釗序,橫山張氏家譜的修撰比較頻繁,創修于萬歷年間,二修于天啟年間,光緒初年三修,1926年四修,卻未成功。據此可知,橫山張氏的天長始祖可以追溯到元代末年或洪武初年,即張僮倪與其父親在橫山生活的年代。

1926年,修譜發起人之一的十九世孫張錦城在一篇《追述》文中寫道:“粵稽始祖曉山公,系蘇州府太學生,由公先世自姑蘇閶門外播遷天長縣,治橫山。公系民籍四都五甲,后世珷公奉詔駐城,以醫濟世。生子有六,孫二十有五。”這一說法將“大瓦張”說成是閶門移民,看來是不可靠的。猶他家譜學會收藏的2008年第五次修橫山大瓦《張氏族譜》的《第四次修譜復制篇》,也有關于始祖大公的記載:“祖大公,諱曉山,妣駱氏,太學生。元末兵興,耕隱橫山之陽,葬橫山南鵝頸澗,即今之瓦屋莊。此處系吾祖世居務農,迄今子孫繼住為耕。葬地三丘,計三冢,方園三十三丈。”由此可知,“大瓦張”應當為土著,“四都五甲”表明張氏的身份是民籍。族人將一世祖誤為來源于“姑蘇閶門外”的年代當在民國年間。由此推測,民國年間江淮一帶對于蘇州閶門的附會已蔚然成風。

(六)在城崇氏

道光四年《崇氏宗譜》中收有萬歷四十五年、康熙三十九年與乾隆二十年譜序,可知該譜傳承清晰。崇氏是宋元以來就在天長居住的土著,萬歷四十五年九世孫大謙在《重修族譜序》中說:“余族自宋元以來世居天長,高皇帝定鼎金陵,嘗頒戶帖與我始祖伯亨公為在城之民戶……兵燹后之一世以上無所考由。”所謂“世居”,即為土著之意。康熙三十九年,十一世孫崇三才在《續修族譜序》中也說:“長邑之崇則自宋元以迄于今,守一經者數十世,安耕鑿者數百年矣。元末角逐紛爭,吾邑介江淮之間,而當群雄割據之沖,宗支散軼,莫可考究。洪武三年高皇帝定天下,頒給戶帖,則我始祖伯亨公始焉。”洪武初年,其家收到了明太祖頒發的戶帖。

康熙五十二年十一世孫崇若琰在《家譜增正辨》中也提及:“吾宗隸天邑不知幾歷年所矣,其先不可考校……明太祖頒發戶帖給我伯亨公,吾宗之以伯亨公為始宗,以戶帖故也。”由此可見,直到康熙末年,崇氏在追溯自己的先祖時,均提及明太祖頒發戶帖一事,伯亨公也因此帖而成為崇氏始祖。

一個宋元舊族,始祖只是從洪武七年的伯亨公開始,引發了崇氏來歷的不同觀點。乾隆二十年十三世孫崇文敬在《續譜遵增正說》中說:“吾先世伯亨公由江南遷長,則為吾族之始祖無疑矣。第伯亨公之先世,其說紛紛,俱不可考。”由此可知,崇伯亨由江南遷天長的說法是清代乾隆年間發明的。但是這一觀點的延續性并不明顯,如道光年間崇氏后代或承認洪武七年伯亨的民籍身份,或認為伯亨公明初始居,卻沒有貿然同意江南遷入說。如道光二年十六世裔孫崇曉春在《崇氏禮公派譜敘》中說:“我始祖伯亨公在前明為長邑民戶,先世舊譜注籍昭然。”道光四年十六世孫崇一澧在《續修族譜序》中言:“慨自我始祖伯亨公明初始居天長。”不過,道光四年譜的世系部分,在一世祖伯亨名下記為:“公所自出江南人也,明始居天長東門外芙蓉崗,為在城民戶。”并說明引自“崇氏老譜”,此所謂老譜,應該就是乾隆二十年譜。

道光四年《崇氏宗譜》收錄了洪武初年的戶帖,茲全文轉錄如下:

明洪武三年庚戌七月十一日,戶部欽奉詔日: 如今天下太平了也,止是戶口不明不白。戶部籍天下戶口,置戶帖,書各戶之鄉貫、丁口,歲以守字號編為勘,各用半印鈐記,籍藏戶部,帖給于民。令有司點押比對,有不同者發充軍,官隱瞞者處斬。

半印勘合戶帖與本戶收執者。

七年甲寅四月 日,駕巡幸中都,改中都立府為鳳陽府,徙府置于新城。賜名鳳陽者,以其在鳳皇山之陽處也。十月,命徙江南民十四萬以實鳳陽,謂太師李善長曰:“濠州吾鄉里,兵革之后,人煙稀少,田土荒蕪,天下無田耕種村民盡多,于富庶處起數萬散濠州鄉村居住,給于耕牛谷種,使之開墾荒田,永為己業。數年之后,豈不富庶?”遂移江南民十有四萬詣鳳陽,命官監墾田畝,以善長同列侯吳良、周德興等總督之。十一月甘露降于鐘山,劉基作頌以獻。

一戶崇伯亨,臨濠府泗州天長縣,為在城民戶,在都八甲。計家五口,男子三口,成丁無,不成丁三口,本身七十歲,孫男趙保十歲,虎兒八歲,婦女大二口,妻阿孫五十九歲,男婦阿朱三十九歲。

事產:草房三間、園田一方、東崗一塊、芙蓉崗一塊、圩田一壙。

右帖付民崇伯亨收執,準此。

洪武七年四月 日

崇氏戶帖與已經披露的洪武年間戶帖相比,除了文字部分稍有不同外,記載人口與事產的內容與其他地區戶帖基本相同。更為重要的是,本戶帖的文字部分,不僅與史料4相同,且與上引天長余讀堂《王氏家譜》所稱“洪武八年上拔蘇、杭民丁十四萬于鳳陽府”吻合。

需要說明的是,崇伯亨的兒子未見記錄,孫子有二,一名趙保,一名虎兒。在族譜中,崇虎兒之名為崇剛,后籍為軍,任都指揮使,靖難之役戰死揚州。除了《明史》卷4《本紀》有相關記載外,康熙《天長縣志》卷2《武勛》也記載:“崇剛,建文間為都指揮使,守備揚州,靖難兵至,不屈死之。”洪武七年天長民籍崇氏,次孫崇剛以后編入軍衛,是可能的。

以上討論的6個家族中,前3種基本可以肯定為民籍移民,也就是前文所及史料1—4中的移民;第4個家族雖屬移民,但籍別不明,僅依送灶時間推定為民籍;后2種確定為土著居民。

四、天長縣的戶口與田糧

在文獻分析的基礎上,再以數據分析為手段,對明代天長縣的戶口田糧作進一步討論,以求得對洪武時期移民史與制度史的新認識。

(一)關于15個家族的綜合統計

前文討論過的15個家族情況,整理見表1。表1可見,在洪武或明代初年的移民中,自稱遷自蘇州閶門者皆為民籍,遷入的軍屯移民,亦即衛所軍籍中無閶門說。通德堂鄭氏似乎是一個例外,其始遷祖以民籍入遷,洪武三年籍為軍,成為州縣軍籍。除此之外,我們還搜集有曹氏、施氏、周氏等七姓8種族譜,有7族為明代前期至清代遷入,1族遷入年代不詳,皆棄而不用。有意思的是,明代后期及清代的遷入者,絕大多數自稱遷自蘇州,其中又多稱遷自蘇州閶門,且均無舊譜依據。

在表1所列15個家族中,有10族為軍籍,占全部宗族的66.7%(10/15),民籍有3族,占20%(3/15),土著居民有2族,占13.3%(2/15)。

(二)民田與軍屯

嘉靖、康熙《天長縣志》對明代天長的戶口與田賦有所記載,為進一步研究移民和田畝的關系,整理如表2。

表2 明代天長縣戶口與田賦

嘉靖《天長縣志》所載嘉靖二十一年“官民田地”及“夏稅麥”與“秋糧米”數據共有三組。其一,官民田地112907畝;其二,官民田地31646畝,夏稅麥819石;其三,官民田地48253畝,秋糧米2141石。表2中的79899畝=31646畝+48253畝,而2960石=819石+2141石。從康熙《天長縣志》中查得萬歷四十六年全縣官民田地79427畝,因此,可以肯定嘉靖二十一年79899畝為全縣官民田畝數。萬歷四十六年及以后,田賦改征銀兩,故夏稅麥與秋糧米數據缺。表2所列數據,需要討論的有以下兩點:

其一,在明代官民田地增加的同時,夏稅麥與秋糧米反而較前減少,導致每畝納稅額大幅減少。本項數據可能有缺。

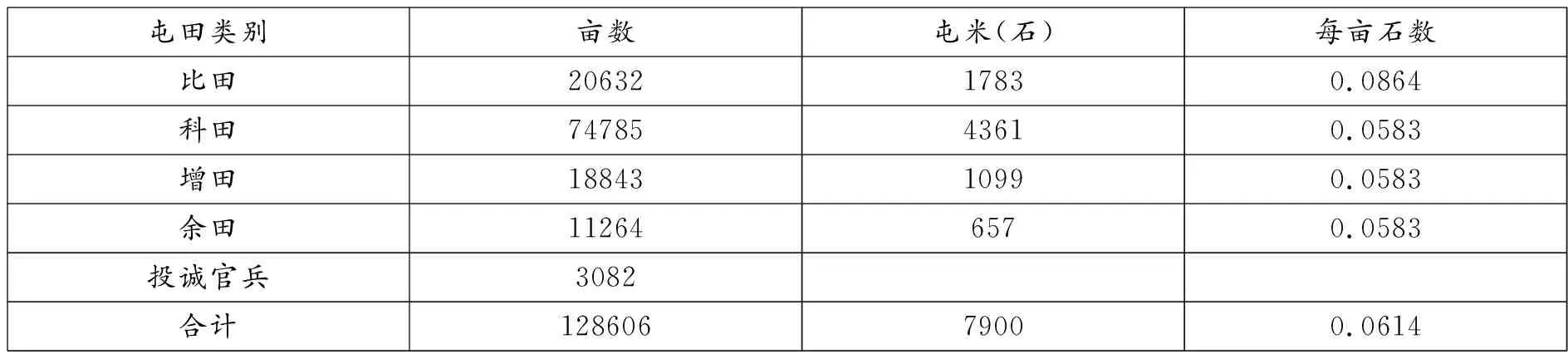

其二,嘉靖二十一年還存在另一個“官民田地”,其額高達112907畝。本人頗疑此數據非官民田畝,而是軍屯田畝。果真,同治《天長縣志輯稿》卷3《食貨》在“省衛屯田項下”有“原額省衛屯田”128606畝,較之嘉靖二十一年多了13.9%[(128606-112907)/112907]。分項計之,軍屯田畝有比田、科田、增田、余田與投誠官兵田,其中投誠官兵田3082畝,可能系清代初年所增,減之則差額縮小為10.1%[112907/(128606-3082)]。假定“原額省衛屯田”數為明代原額,那么,從嘉靖二十一年至明代末年,軍屯的田畝增加了10.1%。

表2的數據還告訴我們,洪武、永樂年間,天長縣官民田地平均每畝納稅0.065石,成化年間降至0.056石。萬歷四十六年不再以夏麥秋糧計算田賦,所以,同治《天長縣志輯稿》卷3《食貨》中所載各項軍屯田地之“屯米”應當是明代中期數,詳見表3。

表3 天長縣軍屯分類畝數及田賦

在以上數據基礎上,可知洪武二十四年軍屯田畝占全縣田畝的70%[112907/(112907+48499)],永樂十年軍屯田畝占全縣田畝的68.8%[112907/(112907+51278)]。這兩個數據均與表1所揭軍屯之族占全縣之族的66.7%相合。

將表3與表2對比可知,天長縣的軍屯田賦水平與官民田地相近,也可知表3中的軍屯負擔應當是明代中葉或明代中葉以前的數據。這樣,將洪武年間的官民田地與軍屯田地相加,可知洪武二十四年天長縣田畝數約為161406畝(48499+112907),即約為16.14萬畝。

民國時期天長縣的行政區域相較于1949年要大一些,原因在于民國時期,天長境域經歷了一些調整。新修《天長縣志》對于這一過程語焉不詳。據1926年上海商務印書館發行之《安徽省明細全圖》,測得天長縣面積為2780平方公里。而據1959年以前的炳輝縣(1959年改天長縣)地圖,天長縣約2362平方公里,后者是前者的94.3%(2362/2780),即1949年的天長相當于洪武二十六年(9)按:洪武二十四年(1391)是作者統計民籍人口與民籍田畝的標準時點,洪武二十六年(1393)是統計軍衛人口與軍屯田畝的標準時點,故采用洪武二十六年作為全國統一的標準時點,特此說明。天長的0.943。以1393年天長縣境域為標準,1949年天長縣人口28萬(26.45/0.943),耕地實為125.6萬畝(118.4/0.943),洪武二十六年天長縣田畝飽和度只有12.9%(16.14/125.6)。(10)天長縣地方志編纂委員會編:《天長縣志》,社會科學文獻出版社1992年版,第51、190頁。同一時期,蘇州府的田畝飽和度高達93.3%(11)曹樹基:《明代江南重賦新論》,《江西社會科學》2023年第6期。,這意味著,從1393至1949年,天長縣的人口與田畝有著廣闊的發展空間。

(三)民戶與軍戶

據表2,洪武二十四年天長縣1098戶,6216口,戶均5.7口。較為合理。嘉靖《天長縣志》卷1《地輿志》稱:“編戶初八里,今增至十三里。在城一坊,在鄉十二都。在城有坊長,十二都有里長。”天順《大明一統志》記載天長縣編戶12里。由此可見,洪武年間可能編戶8里而非12里,在城之坊或為《大明一統志》漏載,或為天順以后增設。以洪武二十四年的1098戶計,全縣9里,每里122戶,相當合理。只不過,這一假設承認了城坊的存在。

定遠縣的資料顯示了移民和土民的比例,如嘉靖《定遠縣志》卷1《風俗》記載:“國初以縣遭兵亂,民戶消減,乃遷江南常、松、蘇、杭、嚴、紹、金華、處八府民居之,名曰填實。故縣三十三里,十九里為土民,十四里為遷民。”天順《大明一統志》記載定遠縣32里,似乎也少了一個在城坊。定遠縣的土民與遷民比例,令我們猜測天長縣漏記的4里,恰恰是遷民之里。以此計算,則遷民占全體民籍人口的30.8%(4/13)。

將軍屯人口加入以后,土著的比例大大降低。軍屯人口到底有多少呢?依筆者研究,在廣東各地,明初軍屯授田,每丁20—30畝,江淮之間的情況不明。幸運的是,光緒《五河縣志》卷8《食貨志》有如下記載:“洪塘所原額田地33923畝零,內除絕荒外,實在征糧田地14811畝。”“原額”是明代的,“實在”是清代的。假定洪塘所全員屯田,每所標準兵員為1120人,則每名屯軍授田約30.3畝(33923/1120)。考慮到其中的誤差,將每個軍丁授田定為30畝是合適的。

如此,可以計算天長縣的軍屯人數。洪武年間天長軍屯田畝112900畝,推測軍屯戰士約3763人(112900/30),以每名軍人帶2名家屬計,則有軍屯人口11289人(3763×3)。據此可知,軍屯人口大約是民籍人口的1.8倍(11289/6216),占全縣總人口的64.5%[11289/(11289+6216)]。

由此,洪武二十六年天長縣總人口為17502口(6216+11289)。據表2,假定嘉靖二十一年的18327人口為民籍,其中包括了從軍衛中溢出的人口;該年額定軍戶3763戶,以每戶5口計,則有人口18815人。這樣,1542年全縣民戶、軍戶合計人口37142人(18327+18815)。從1393年至1542年,天長縣人口年平均增長率為5‰。這一數據,與同時代北方許多地區的人口增長速度相近。在此基礎上,修正過的1949年天長縣人口28萬,從嘉靖二十一年至此,天長縣人口年平均增長率為5‰。已知嘉靖二十一年天長縣民田79899畝,軍屯田112907畝,合計19.28萬畝。1949年天長縣耕地118.4萬畝,修正后為125.6萬畝,從1542年至1949年,天長縣田畝的年平均增長率為4.6‰,與人口的增長速度相近。

結 論

綜上,可以對于明代初年天長縣的移民史進行以下歸納:

其一,元末以來,鳳陽附近的大規模移民有三次。元至正二十五年,朱元璋在擊敗張士誠以后,開始將蘇州富民遷往濠州;洪武三年,又有遷蘇、松、杭、嘉、湖五府無田者入臨濠之事;洪武八年,繼續遷江南貧民14萬于鳳陽。三次民籍移民人口合計超過16萬。從天長一縣民籍移民只有數千人的規模來看,鳳陽府不可能接受超過16萬人以上的民籍移民,相當數量的移民應該遷入與鳳陽府毗鄰之揚州府。因此,揚州府屬于洪武大移民的一部分。換言之,揚州府境諸縣各族譜中所載洪武大移民的傳說,并非虛言。

其二,《明太祖實錄》所載選浙江富民子弟入軍衛,在族譜資料中得到了印證。目前族譜所見明代軍衛遷徙資料,幾乎沒有與蘇州閶門掛鉤者。天長宗族之始祖遷自蘇州的說法,主要是乾隆及以后形成的;而遷自蘇州閶門的說法,則主要是光緒及以后形成的。

其三, 洪武年間,天長縣軍屯人口占全縣人口的近三分之二。隨著人口的競爭性增長,民籍人口比例有增加的趨勢。

總之,有舊譜為依據的天長縣各族譜,在始遷祖的遷入時間、遷入地點、遷出地點、戶帖制度、軍屯制度、遷移制度等各方面的記載,均可與《明太祖實錄》《明史》與其他明代文獻及地方志記載的移民史實與制度相互印證。這樣,在一些官修文獻完全漏載的地區,利用族譜等民間文獻進行明代移民史與制度史的研究,就有了一條可行的途徑。