于漪教育思想的實踐轉化:模式、機制與路徑

卜健 周梅

摘? ?要: 該研究從本質上挖掘并梳理出了于漪教育思想轉化的“自我轉化式”“中介介入式”“集體交互式”三種模式,并創新性地提出基于“價值引領、觀念驅動、案例感染、環境熏陶”四大運作載體的知行轉化理路,梳理“思想內化”和“實踐應用”兩大關鍵實踐轉化階段,進而從實踐哲學的高度和深度概括這種實踐轉化的文化機理,即從“他文化”向“自文化”再向“自實踐”的轉化過程,最終從本土實踐中提煉“個體學習路徑”“中介轉化路徑”和“集體共進路徑”三條教師培養路徑,使得研究成果真正反哺每一位教師和學生。

關鍵詞: 于漪教育思想;區域轉化機理;實踐應用

本研究是上海市楊浦區新一輪教育綜合改革特色項目研究成果,是區域教育面對學生素養培育、育人方式轉型等期待突破的瓶頸問題的積極回應和生動實踐,更是20多年來區域持續不斷學習與踐行于漪精神和于漪教育教學思想的實踐升華。于漪教育思想是宏大且深刻的,她的教育精神與教育情懷傳承了中華民族優秀的教育思想和崇高的師德師風,飽含了新時代“立德樹人”、培養社會主義建設者和接班人的引領價值,值得廣大教師深入學習、領悟和踐行,對深化區域教育改革有重要的指導意義,但是僅靠區域性的推廣和實踐卻是不夠的。

上海市楊浦區倡導學習于漪一代楷模、踐行于漪教育思想將近30年,有著較為扎實的實踐基礎。落實“立德樹人”根本任務,推進區域教育現代化,破解教育教學改革難題,既需要我們科學研究于漪教育思想中豐富的理論和實踐內涵,也需要探索將這些教育思想轉化為區域教育實踐的模式與路徑,更好地融入區域廣大教師的日常教育教學行為之中。

一、研究問題的提出

人民教育家于漪的教育思想可以而且應該發揮出最大的教育實踐價值。在實踐情境之中,想要真正落實國家、政府對于“于漪教育思想輻射到千千萬萬人民教師之中”的政策目標,就需要深入探索如何更好地實現從思想到實踐的轉化,這是一種實踐領域的必然趨勢與應然狀態。因此,文章圍繞兩大核心問題展開研究。

1.探析于漪教育思想實踐轉化的模式

人民教育家于漪積累了內涵豐富的教師專業發展、教育教學等方面的理論經驗與實踐財富,是活的“教育學”。1 而隨著時代的發展、理論的創新、情境的變遷,于漪教育思想在具體應用上也會受到相應影響,如教師理解力、教師知識量、教師所處環境等。因此,研究在剖析于漪教育思想的實踐轉化模式的基礎上,結合教育實踐工作者實際情況,為實踐轉化提供一定的指導,從而針對教師群體本身亟待解決的問題進行預測與評估,為實踐轉化成為可能提供依據。

2.探尋于漪教育思想實踐轉化的路徑與方法

現實中的實踐轉化往往存在教育實踐與教育思想脫節的問題,正如葉瀾教授所說的,“教育理論與教育實踐脫離的問題是一個多年煮不爛的老問題。”2 如何能夠將人民教育家于漪教育思想真正被一線教師吸收好、學習好并應用好,就成為值得探討的重要話題之一。因此,本研究在探究于漪教育思想實踐轉化機制、影響因素的基礎上,探尋提升于漪教育實踐轉化成效的有效路徑與方法,旨在為幫助教師專業成長與發展提供重要內容。

在方法上主要采用案例研究法、調查研究法和文獻研究法相結合的研究范式,通過多元方法的資料收集、整理、分析、總結、歸納,形成對于漪教育思想的理論建構與實踐轉化研究。

二、于漪教育思想的核心內容

針對于漪教育思想的核心內容,下文主要分成五個方面進行闡述,分別是于漪的教育觀、教學觀、教師觀、學生觀以及管理觀。

1.于漪的教育觀

“于漪的教育觀”是指,于漪老師在多年教育實踐中凝結而成的對于與教育有關現象與問題的基本看法與觀點,同時,這種基本看法與觀點能夠在具體實踐中影響于漪老師教育行為的產生。教育觀應當包括:教育本質觀——對于教育核心的價值追問,教育內涵觀——對于“教育是什么”的內核反思,教育目的觀——對于“教育為什么”的哲學思考,教育管理觀——對于“教育如何管理”的理論深化,教育發展觀——對于教育時代性問題的理論探索,教育質量觀——對于教育質量水平的理論把握,教師觀——對于“教師該是怎樣”的內在反思,學生觀——對于“教師怎樣看待學生問題”的教育思考等。

2.于漪的教學觀

“于漪的教學觀”是指,于漪老師立足于課堂教學而形成的對于教學活動及教學問題的認識,同時,這種認識能夠在具體教學中影響、指導于漪老師的教學行為。教學觀應當包括:教學內涵觀——對于教學是什么的追問與思考,教學主體觀——對于師生教學地位的思索與追問,教學情境觀——對于教學情境的體悟與創設,教學發展觀——對于教學時代變遷的回顧與展望,教學實踐觀——對于教學活動本身的關注與磨練,教學質量觀——對于教學水平提升的追求與探索等。

3.于漪的教師觀

“于漪的教師觀”是指,于漪老師對教師這一職業所持的觀點及對由教師職業引起的一系列行為活動的認識,并且,這種認識會在具體師生相處過程中影響、指導于漪老師的教師行為。教育觀應當包括:教師角色觀——對于教師角色的具體認識,教師使命觀——對于教師職業肩負使命的思考,教師發展觀——對于教師專業發展的理解等。

4.于漪的學生觀

“于漪的學生觀”是指,于漪老師在教育教學過程中對于學生的角色屬性與基本特征的基本觀點與看法,并且,這種認識會影響、指導于漪老師對學生所做出的各項行為。學生觀應當包括:學生角色觀——對于學生角色的具體認識,學生發展觀——對于學生是成長發展的觀點的深刻把握,學生差異觀——對于學生個體差異性的基本認同,學生評價觀——對于學生具體表現評價的把握等。

5.于漪的管理觀

“于漪的管理觀”是指,于漪老師作為學校管理者(校長)期間形成的對于學校管理方面的價值傾向與工作思考,并且這些傾向與思考在實際過程中會潛移默化地指導和影響于漪老師的學校管理實踐。管理觀應當包括:學校宗旨觀——對于學校辦學理念、發揮職能等的理解,學校制度觀——對于學校管理體制機制、政策制度等的看法,學校領導觀——對于學校領導者領導的方法、技巧的見解,學校治理觀——對于學校治理中德治、法治的比較與運用的看法等。

三、于漪教育思想轉化的三種實踐模式

結合于漪教育思想的核心內容與調查研究的具體情況,于漪教育思想從理論到實踐的轉化,具有一定的模式。按照增量轉化主體劃分,于漪教育實踐可分為三種模式,即教師自我轉化模式、 集體交互模式以及中介介入模式。其中,教師自我轉化是教育思想轉化的基本方式,也是教師個人知識成長發展的內驅力量;集體交互是教育思想轉化的重要途徑,也是教育知識平臺共享的主要手段;中介介入是教育思想轉化的輔助手段,也是教師成長發展的外部引領。三者之間相互支撐、相互作用,形成轉化循環圈。

本研究從教師角度出發,初步設計了“于漪教育思想實踐轉化模式”結構圖(見圖 1)。結合教師專業發展,研究認為,從知識、技能、能力、素養四要素組成的教師教育存量出發,教師教育存量將進入教育思想實踐轉化的理論轉化“黑箱”,“黑箱”揭示了教師可能存在的轉化模式,即自我轉化式、中介介入式、集體交互式,在此基礎上構成教育增量,這與原有教育存量結合生成新的教育存量,以此實現于漪教育思想的內化吸收。在進一步轉化至實踐過程中,需要實踐主體結合新情境與新思維進行應用與實踐,而這種教育實踐又會在教師的內化總結與反思中生成教師教育存量,構成于漪教育教學思想之“先內化為教師思想—再外化為教師實踐—再融入教師思想”的完整的轉化實踐鏈條。

1.以三維路徑為方法的教師自我轉化模式

教育思想向實踐轉化,在主體層面最終落腳點必然是教師個體,對教師特征的良好把握是實現教育思想實踐轉化不可忽視的重要組成部分。教師教育教學由知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀三方面目標組成,這也是教師教育思想實踐轉化的三個重要維度,構成了教師個人實現實踐轉化的三條基本路徑:以深度學習為核心的方法路徑、以情境實踐為要求的踐行路徑以及以價值認同為旨向的情感路徑。

(1)方法路徑:深度學習

教師教育思想實踐轉化的重要方法是深度學習。布盧姆指出,“學習具有深淺層次之分”1,只有深層次學習才能幫助教師實現“被動學—我要學—我會學—我能研—我能用”的思想實踐轉變,而深度學習與思想轉化間的重要關聯是有效場域。根據 SECI 模型2 的轉化方式來看,教師個人開展于漪教育思想的深度學習應當分為四個步驟。第一步是社會化階段,此階段主要生成于漪教育思想的“原體驗”3,即教師通過觀摩學習、知識共享等手段獲得于漪教育思想,此階段的教師內驅力具有推動性的影響力;第二步是外部化階段,此階段主要達成于漪教育思想的共識,即教師群體展開交互獲得于漪教育思想,此階段的教師角色身份發生從“個人”到“集體”中的轉換;第三步是聯結化階段,此階段主要建構教師的于漪教育思想的深度理解,即教師群體的探討輸出自我理解,形成創生式的綜合共識;第四步是內隱化階段,此階段主要形成教師通過“做中學”再次將教育思想實踐深入個體,形成新一輪的內驅力量。

(2)實踐路徑:情境實踐

按照教師可接觸到的實踐樣態進行劃分,主要可以分為三種樣態:第一種樣態是教學活動,這一樣態也是教師實踐展示的常見形式。教師通過將教師個人智慧融入教學環境,在課堂中與以學生為中心的環境展開互動,通過模擬上課情境、觀察課堂情況、融入課堂氛圍、反思教學成果等方式具體展示教學信念,強化教師在學習教育思想后所深化的教育信念。在這一過程中,教師展現出自己在場、親自經歷的個性轉化。第二種樣態是教研活動,這一樣態也是教師合作智慧的實踐展現。教師通過嵌入教研組、備課組等組織關系融入教師集體,在備課、磨課之中相互學習、共同轉化。在這一過程中,教師表達出主動參與、深入探究的意愿轉化。第三種樣態是教師培訓,這一樣態也是教師成長實踐的重要體現。教師通過接收專家智慧的活動形式融入培訓環境之中,在雙向性培訓互動中尋找實現思想內隱轉化方向,將接受式培訓轉變為融入式培訓。

(3)情感路徑:價值認同

教師教育思想實踐轉化的情感指引是價值認同,教師只有從心底接受、認同于漪教育思想的學習與轉化,才能夠實現教育思想轉化到教育實踐中的可能。教育思想在教師的情感層面發生轉化應當遵循“價值認知—價值信念—價值使命”三個步驟。第一個過程是價值認知,這一過程是教師在初步接觸于漪教育思想時,對其中蘊含的精神的基本心理建構的過程。在這一過程中,教師初步認知的深淺程度能夠直接影響教師深入學習的開展,良性的“初印象”對于深入的價值判斷是正向的、積極的。第二個過程是價值信念,這一過程是教師在深入接觸與體驗之后,建立價值認同,自覺地接受于漪教育思想,并選擇轉化為個人實踐之中。第三個過程是價值使命,這一過程需要教師將于漪教育思想的理解上升至個人使命感,在感悟、強化學習之后,將每次實踐行為轉變成教師角色特征。

2.以平臺建設為核心的中介介入模式

教育思想向實踐轉化在中介層面體現在綜合平臺的建構,平臺建設的程度是實現教育思想實踐轉化過程中不可忽視的重要組成部分。知識中介由專家、智庫、過程三塊主體組成,這也是教育思想實踐中介介入的三種可行路徑:以內容共享為基礎的知識平臺、以解構重組為方式的專家路徑,以及以平臺搭建為途徑的三方路徑。

(1)知識路徑:內容共享

教師教育思想實踐轉化的知識過程是內容共享,教師教育思想的吸收遵循“隱性—顯性”相互轉化的基本路徑,此路徑遵循的內在邏輯是:教師在接受教育思想過程中,顯性知識和隱性知識是并存的。而要使得教育思想有效內化為教師的隱性知識,就需要沿著知識發展的路徑進行,這就需要通過中介組織或者個人實現轉化過程的內容共享。顯性知識轉化到隱性知識就需要中介,通過顯性知識的外化性方式的豐富,創設嶄新的中介知識傳播路徑。如上海市楊浦區教育學院聯合上海市楊浦區教育學院附屬實驗小學、上海理工大學附屬中學等8所實踐基地校,將于漪教育思想開發為模塊化和系統化的教師培訓課程,這樣既增強了知識的應用性和習得性,也通過共享典型學習案例、學習經驗等方式,為于漪教育思想的吸收提供有效的隱性習得轉化可能。

(2)專家路徑:解構重組

教師教育思想實踐轉化的專家路徑是解構重組,知識的吸收需要和接受者所處的知識勢能相匹配,宏大的理論體系短期內難以被吸收和接受。專家是某行業或者某領域有深入研究的專業人士,能夠掌握基本脈絡與內涵知識,幫助接受者更好地吸收和學習。如楊浦區委向全區下發《關于向人民教育家于漪同志學習的決定》,號召全體黨員干部深入學習于漪同志先進事跡和崇高精神,結合自身實際開展交流研討,引導廣大黨員干部以先進典型為榜樣,更好地履職盡責。又如定期在楊浦區少年宮舉行“致敬先鋒模范、培育時代新人——人民教育家于漪同志先進事跡報告會”。教育思想實踐轉化過程中,需要專家應用個人專業水平,對于教育思想中想要傳達的內容進行層次劃分與內容解構,重組為教師能夠聽懂、體悟的教育話語,達到教育思想家與教育實踐者的有效“對話”,從而幫助教育思想在教師群體中形成內化。

(3)三方路徑:搭建平臺

教師教育思想實踐轉化的三方途徑是搭建平臺,由于理論與實踐之間存在壁壘,教育思想向教育實踐生成的過程無法一蹴而就,必須依靠平臺促進轉化的產生。于漪教育思想的實踐轉化,需要教師個人轉化和間接轉化的綜合應用,形成交互合力。如上海市楊浦區教育局、上海市楊浦區教育學院聯合楊浦區多所中小學校,結合楊浦區正在開展的主題教育,系統籌建了向于漪同志學習的“于漪展示廳”“于漪教育思想研究中心”“于漪成果校史館”和“于漪基地”等平臺。教師教育思想實踐轉化的平臺搭建路徑需要重視兩個基本平臺:一是搭建起教師自主學習資源平臺,為教師學習提供更豐富的紙質材料、視聽資源等,幫助有自我學習轉化力的教師實現轉化;二是構建三方(學校、教育管理部門、專業機構)平臺,將講座解讀、研讀研修、集體學習、情境模擬、實踐實戰融為一體,形成從輸入到輸出的全流程監管,提升教師轉化的可能性。

3.以協同發展為共識的集體交互模式

教師集體的全方位提升離不開培訓和教研,這也是教育思想實踐集體轉化的兩種有效路徑:以骨干實訓為重點的隊伍建設以及以群體教研為方式的教學研究。

(1)培訓路徑:骨干實訓

骨干在教師團隊中起引領帶頭作用,在實現教育思想實踐轉化過程中,若要強化關鍵人物的影響力,突出骨干實訓的價值,主要有兩方面路徑:一是與教師培訓相結合,將于漪教育思想作為培訓中的理論學習環節,在優秀教師當中展開深入研討和實踐展示,并將研討情況記入考核,增強培訓中的思想轉化可能;二是與骨干培訓相結合,將于漪教育思想也作為骨干培訓中的理論學習環節。在學校內部各級優秀骨干的學習之中,使得于漪教育思想更加深入貼近教師團隊在學校的方方面面,如干部講話、集體研討總結、匯報交流,從而使得于漪教育思想得到有效隱性轉化,進而轉化到教育教學實踐之中。

(2)研究路徑:群體教研

教育思想的實踐轉化也離不開教師團隊的群體教研,群體教研是沿著“教育思想—教育原則—教育方法—具體做法”1 路徑轉化。教研集體能夠發揮教育思想的群體性智慧,也正是受到教師群體觀念的影響才能夠進一步內化為個人思想。這個過程可以分為兩個步驟:第一步是由教育思想向教育原則轉變,此階段為教育實踐提供綱領性的方針政策,教師群體教研過程中始終圍繞課程綱領性材料展開討論,以此激發實踐轉化可能。第二步是由教育原則向教育方法推進,此階段是在應用層面進行教研,教師通過教研活動形成集體性的教育教學方法,摸索教育教學的基本途徑,從而實現教育思想的有效轉化。第三步是由教育方法向具體做法的轉化,這是教研組、備課組歸納概括適宜學生的具體方法,從而更好地進行教育教學實踐。

四、于漪教育思想實踐轉化的機制

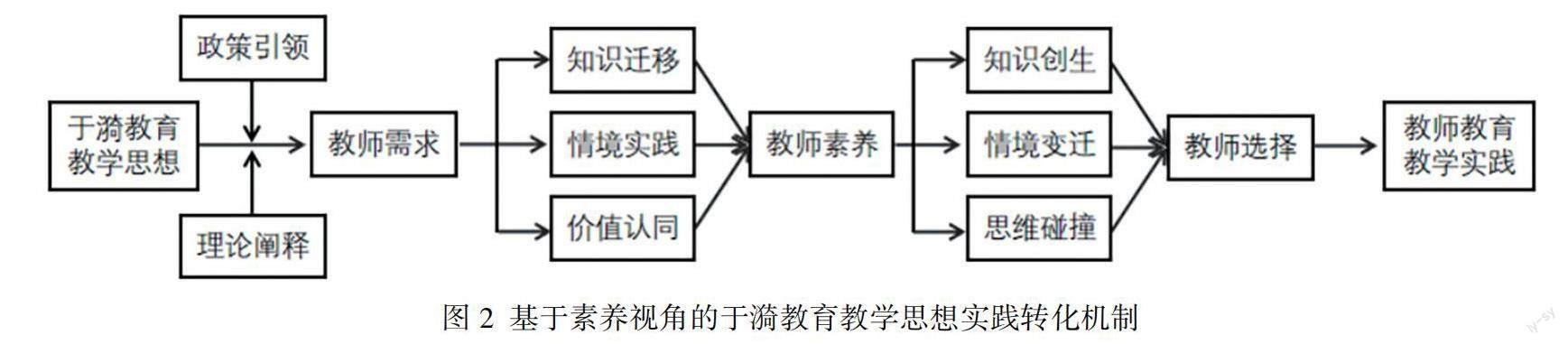

于漪教育思想實踐轉化機制,是一種以發揮于漪教育思想深層價值為旨向,教育實踐者對于漪教育思想的內涵吸收、內化學習、推廣應用,直至能夠在教育教學實踐活動中應用所吸收的相關養分的生成過程,及在這一過程中所含的各環節、各要素間的結構關聯與相互作用關系。從于漪教育教學思想轉化為教師教育教學實踐,教師需求是動力源泉,也只有激活教師需求才有轉化可能;教師素養是重要指南,只有在知識、情境與價值三重向度都發生轉化后才能生成轉化可能;教師選擇是關鍵契機,只有教師做出選擇才是從理論向實踐邁出的關鍵步驟。

1.轉換的模型機制:運行機理

于漪教育思想實踐轉化機制運作的核心在于教師素養的生成及其應用,教育實踐者能夠以教師素養為著力點,作用于教師教育實踐過程之中。這種轉化的產生是一個鏈條式推進的過程,把轉化的問題直指“人”本身,也使得于漪教育思想實踐轉化過程中存在三個關鍵節點:一是教師需求的激發,即以何種動力促進實踐轉化的產生,使得教育實踐者愿意并且真正愿意融入實踐轉化之中;二是教師素養的生成,即以何種指向關注實踐轉化的生成,使得教育實踐者可以并且真正走進于漪教育教學思想;三是教師選擇的推進,即以何種方式面對實踐轉化的發生,使得教育實踐者能夠并且真正找到實踐轉化的出口。教師素養的生成及其應用,既具有普適性又具有特殊性,需要以“政策引領、理論闡釋、實踐推進”三方良性互動為必要前提,生成于漪教育思想實踐轉化的三維融合空間,讓教育實踐者能夠在這種空間中探索實踐轉化的可能。

2.轉換的動力源泉:教師需求

教師素養生成的動力源泉在于教師需求的激發。根據自我決定理論,教師素養既源于內在動機,也來自外部動機。內在動機是直接激發教育實踐者在于漪教育思想實踐轉化中的內部原動力,而外部動機則是通過外部力量、通過利益驅動教育實踐者完成于漪教育思想實踐轉化。內在動機是那些“為了自己”或者為了內在興趣和享受而進行的與活動有關的動機。1 在于漪教育思想實踐轉化過程中,這種動力源泉具體分為三個層次——“我能”“我會”以及“我愛”。“我能”層面,即教育實踐者將實踐轉化需求作為其基本謀生的工具,這也使得這一層次的教師內驅力偏弱,容易滿足于基礎層次的需求,此時教師個人潛在意識表達不充分,對于實踐轉化通常停留在基本認識或是簡單總結層面;“我會”層面,即教育實踐者將實踐轉化需求作為其磨煉能力的契機,這一層次的需求相較“我能”層面更高,教育實踐者會通過刻意練習的方式進行實踐提煉與經驗總結;“我愛”層面,即教育實踐者真正發自內心深入了解于漪教育思想,并將其作為自我價值實現的方法,此時教育實踐者主觀能動性極強,愿意學習與反思。外部動機通常是那些出于內在滿足之外的原因而做出的行為2,而這類動機往往會受到周圍人或者周圍環境的影響。

3.轉換的素養指南:三重向度

三重向度之間相互依存、相互促進。其中,活性知識遷移是以“知識”為維度的內容力,情境實踐是以“能力”為維度的方法力,價值認同是以“價值”為維度的情感力,三方合力共同生成教師素養。從知識遷移來看,教育素養生成的重要支撐來源于“強有力的、可遷移的活性知識”3,而非教師培養過程中的客觀性知識。于漪教育思想從本質上是實踐性知識,是于漪在實踐中的提煉與總結,是對于教育問題、教育現象的認識與看法,是能夠被遷移、可以被轉化的活性知識。就于漪教育思想實踐轉化的支撐條件來說,知識遷移的過程包括兩方面的遷移:其一是直觀性知識的遷移,這類知識能夠通過觀察形式獲得,如旁聽課程、參與講座,能夠“所見即所得”;其二是間接性知識的遷移,這類知識往往具有一定的隱蔽性,需要通過閱讀、理解等形式獲得。如我們將于漪教育思想融入區域教師隊伍建設工作,區教育學院定期組織教師開展于漪教育思想學術交流、培訓學習,設立專項課題,鼓勵不同專業發展階段的教師參與研究,強化教師理論素養。

五、于漪教育思想實踐轉化的路徑

教師素養的生成離不開素養的“知識、情境以及價值觀”三個基本要素。根據于漪教育思想實踐轉化機制生成的前提條件與基本構成,于漪教育思想實踐轉化也存在兩條可能路徑:一是情境創設,打造“實踐循環圈”;二是共情感知,建成“認同傳導鏈”。

1.情境創設,打造“實踐循環圈”

首先,情境的創設往往需要依托外界的力量,此時會出現中介的角色。中介往往扮演著兩種角色:一是助力者的角色,如以教育主管部門為代表的行政性部門,通過行政性力量促進實踐情境的產生;二是分解者的角色,如以專家為代表的理論工作者群體,通過其對于教育理論的掌控力,輔助行政性部門創造良好的情境條件,促進情境實踐的生成。復雜情境的生成并非一個線性的過程,而是一個螺旋式上升的循環圈。循環起始于問題,需要依托中介找到一個教育問題,并以該問題為切入點展開相應的工作。

其次是場域與評估。情境產生于場域之中,既需要與當下教育教學大環境相適應,也需要與教師教學的學段、經歷等達成有效匹配。但合適場域生成過程中難免會存在消極因素,因此需要前瞻性地克服或者消解消極因素,創造更合適積極因素產生的條件。

再次是吸收與傳播。教育理論與教育實踐之間的良好經驗需要在情境中被吸收被應用,因此就需要中介組織結合情境需要,轉化成教育實踐者能夠聽懂、能夠感悟的教育話語,并以文件、講座等形式向教育實踐者擴散,讓教育思想通過這些途徑上升為教師信念或教育思維1,讓教育實踐者潛移默化地形成對于教育思想的認識。

最后是應用與跟蹤。中介組織和個人也需要通過外部力量讓教師的學習成果在教育實踐中展現出來。如楊浦區教育學院將于漪教育思想的轉化應用與網絡思想政治教育緊密結合,利用新媒體新技術,強化宣傳和影響力,融入時代特色,構建全方位宣傳引導路徑。區域在傳統線下教師培訓的同時,利用區域數字化教師培訓平臺,拓展推廣的新路徑。

2.共情感知,建成“認同傳導鏈”

共情感知是實現教育思想實踐轉化的關鍵路徑。價值認同往往包括理論、實踐與情感三個方面的價值審思,其中,貫穿價值認同發展鏈的是情感層面的共情感知。在教育思想實踐轉化過程中要實現“認知—認同—使命”的認同傳導鏈的建成,需要從以下三方途徑予以打造:一是打造共情內容,深挖共識情懷。在教育實踐者初步認知階段,教育實踐者需要也應該接受于漪的教師成長故事或者成長語錄,以優質的作品內容吸引教育實踐者生成教育理念共情,打破知識勢能差造成的身份隔閡感。二是強化共情話題,烘托正向價值。在教育實踐者產生基本價值傾向之后,可以運用共情的心理特點,深挖于漪教育思想與教師教育實踐的共情點,增強話題討論點,引導教育實踐者的討論關注視角正向遷移,生成價值信念。三是營造共情氛圍,形成共識信念。如楊浦區教育局設立了每年一屆的“最美教師·學于漪先進集體與個人”評選活動,旨在號召區域全系統廣大教育工作者以先進典型為榜樣,忠誠黨的教育事業,不忘教書育人初心,全面落實“立德樹人”根本任務,見賢思齊、銳意進取,爭做“四有”好老師,當好學生引路人。

The Practical Transformation of Yu Yis Educational Thought: Mode, Mechanism and Path

BU Jian1,ZHOU Mei2

(1.Shanghai Yangpu District Education Bureau, Shanghai, 200093;

2.Shanghai Yangpu District College of Education, Shanghai, 200092)

Abstract: In essence, this research excavates and sorts out three modes of Yu Yis educational and teaching thought transformation, including “self-transformation”, “intermediary intervention” and “collective interaction”, and puts forward the innovative transformation theory of knowledge and practice based on the four operating carriers of “value leading, concept driving, case reflection and environmental influences”, so as to sort out two key stages of practice transformation, namely, ideological internalization and practical application. Then, from the height and depth of practical philosophy, it summarizes the cultural mechanism of this practical transformation, that is, the transformation process from “other culture” to “self-culture” and then to “self-practice”, and finally extracts three teacher training paths from local practice, including “individual learning path”, “intermediary transformation path” and “collective co-development path”. Therefore, the research findings can really bring positive effects to every teacher and every student.

Key words: Yu Yis educational thought, regional transformation mechanism, practical application