膽紅素、血紅蛋白、肝酶及心肌酶在新生兒溶血性黃疸早期診斷中的臨床價值研究

王鳳嬌

(淄博市婦幼保健院新生兒科,山東 淄博 255000)

新生兒溶血性黃疸指母嬰血型不合引起的同族免疫性溶血,從而引發的黃疸[1]。ABO 溶血為目前臨床中常見的溶血性黃疸,皮膚或鞏膜等黃染、水腫及貧血等均為該病的主要臨床表現,多數患兒的病情較輕,通過光照治療、靜脈注射免疫球蛋白等方式可有效改善疾病相關癥狀,然而部分患兒的病情較為嚴重,可對患兒的神經系統造成不可逆性的損傷,影響其智力發育,且可能導致聽力水平下降甚至聽力喪失,嚴重者可導致患兒死亡[2]。因此,臨床需要盡早診斷患兒黃疸類型,及早治療,提高療效。溶血性黃疸和感染性黃疸均為病理性黃疸,早期診斷難以鑒別,為探求新生兒溶血性黃疸早期診斷指標,本研究分析膽紅素、血紅蛋白、肝酶及心肌酶檢測用于新生兒溶血性黃疸早期診斷中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020 年2 月至2022 年8 月淄博市婦幼保健院收治的40 例溶血性黃疸患兒作為觀察組,另選取同期淄博市婦幼保健院收治的40 例感染性黃疸患兒作為對照組。觀察組中男性患兒19 例,女性患兒21 例;胎齡37~41 周,平均胎齡(39.8±1.09)周;日齡1~6 d,平均日齡(2.90±1.13)d;分娩方式:自然分娩29 例,剖宮產分娩11 例;出生體質量2.65~4.23 kg,平均出生體質量(3.29±0.33)kg。對照組中男性患兒26 例,女性患兒14 例;胎齡38~41 周,平均胎齡(39.87±1.12)周;日齡0.8~6 d,平均日齡(2.48±1.47)d;分娩方式:自然分娩30 例,剖宮產分娩10 例;出生體質量2.62~4.25 kg,平均出生體質量(3.48±0.38)kg。兩組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經淄博市婦幼保健院醫學倫理委員會批準。納入標準:①觀察組患兒符合溶血性黃疸早期診斷標準,且為ABO 血型[3];②出生體質量在2.5 kg以上,新生兒評分量表(Apgar)評分[4]在8 分以上者;③出生時間<7 d 者。排除標準:①有宮內窘迫史、窒息史者;②存在內臟出血、顱內出血等病者;③甲狀腺功能異常或患有敗血癥等病者;④患有胃腸道系統疾病、呼吸系統疾病者。

1.2 檢測方法所有患兒均接受實驗室檢查,采集患兒靜脈血2 mL 實施離心處理(3 000 r/min,離心半徑10 cm,3 min)后,以全自動模塊式生化分析儀[日立診斷產品(上海)有限公司,型號:008-AS]和配套試劑測定膽紅素指標[總膽紅素(TBIL)、間接膽紅素(IBIL)]、肝酶四項[ 谷草轉氨酶(AST)、谷丙轉氨酶(ALT)、堿性磷酸酶(ALP)及谷酰轉肽酶(GGT)]、總膽汁酸(TBA)及心肌酶指標[肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌酸激酶(CK)及乳酸脫氫酶(LDH)];以全血為檢測樣本,采用全自動血液細胞分析儀(邁瑞,型號:BC-5390)測定血紅蛋白水平。

1.3 觀察指標①比較兩組患兒膽紅素與血紅蛋白水平。②比較兩組患兒肝酶指標與TBA 水平。③比較兩組患兒心肌酶指標水平。④比較兩組患兒黃疸癥狀出現時間和消退時間。黃疸癥狀主要表現為皮膚、黏膜和鞏膜黃染。

1.4 統計學分析采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據處理。計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

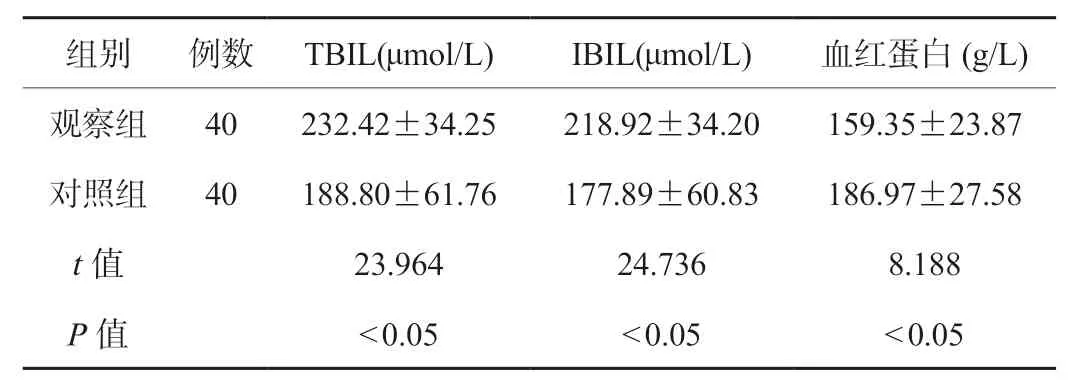

2.1 兩組患兒膽紅素與血紅蛋白水平比較觀察組患兒TBIL 和IBIL 水平均較對照組更高,血紅蛋白水平較對照組更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒膽紅素與血紅蛋白水平比較()

表1 兩組患兒膽紅素與血紅蛋白水平比較()

注:TBIL:總膽紅素;IBIL:間接膽紅素。

組別 例數 TBIL(μmol/L) IBIL(μmol/L) 血紅蛋白(g/L)觀察組 40 232.42±34.25 218.92±34.20 159.35±23.87對照組 40 188.80±61.76 177.89±60.83 186.97±27.58 t 值 23.964 24.736 8.188 P 值 <0.05 <0.05 <0.05

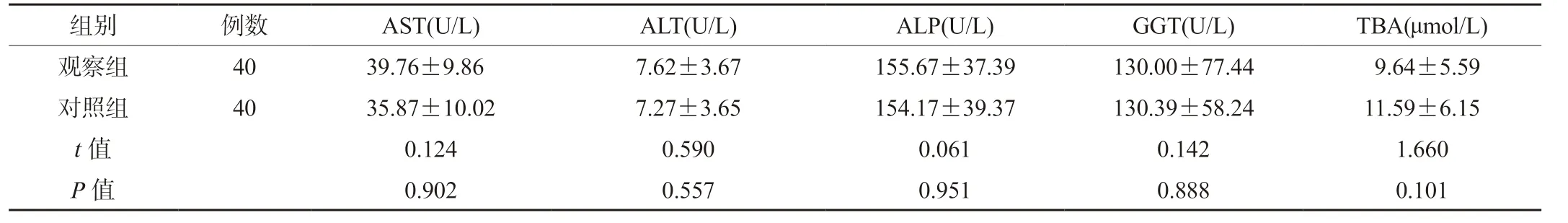

2.2 兩組患兒肝酶指標與TBA 水平比較兩組患兒AST、ALT、ALP、GGT 及TBA 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患兒肝酶指標與TBA 水平比較()

表2 兩組患兒肝酶指標與TBA 水平比較()

注:AST:谷草轉氨酶;ALT:谷丙轉氨酶;ALP:堿性磷酸酶;GGT:谷酰轉肽酶;TBA:總膽汁酸。

組別 例數 AST(U/L) ALT(U/L) ALP(U/L) GGT(U/L) TBA(μmol/L)觀察組 40 39.76±9.86 7.62±3.67 155.67±37.39 130.00±77.44 9.64±5.59對照組 40 35.87±10.02 7.27±3.65 154.17±39.37 130.39±58.24 11.59±6.15 t 值 0.124 0.590 0.061 0.142 1.660 P 值 0.902 0.557 0.951 0.888 0.101

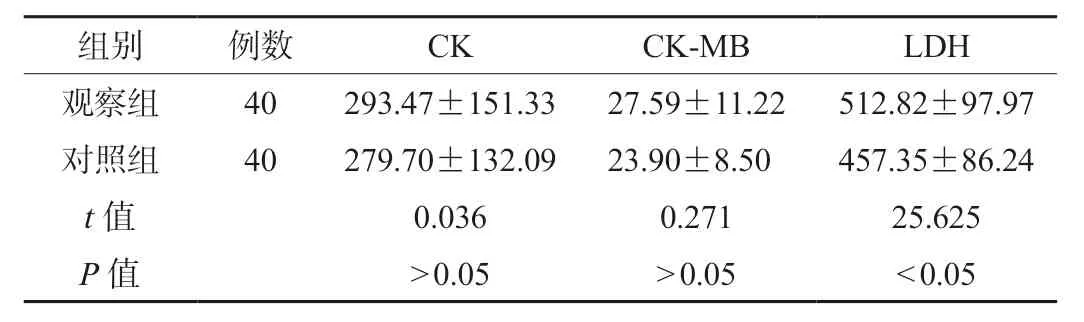

2.3 兩組患兒心肌酶指標水平比較兩組患兒CK 和CK-MB 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患兒LDH 水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患兒心肌酶指標水平比較(U/L,)

表3 兩組患兒心肌酶指標水平比較(U/L,)

注:CK:肌酸激酶;CK-MB:肌酸激酶同工酶;LDH:乳酸脫氫酶。

組別 例數 CK CK-MB LDH觀察組 40 293.47±151.33 27.59±11.22 512.82±97.97對照組 40 279.70±132.09 23.90±8.50 457.35±86.24 t 值 0.036 0.271 25.625 P 值 >0.05 >0.05 <0.05

2.4 兩組患兒黃疸癥狀出現時間和消退時間比較觀察組患兒黃疸癥狀出現時間較對照組更早,黃疸癥狀消退時間較對照組更晚,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患兒黃疸癥狀出現時間和消退時間比較(d,)

表4 兩組患兒黃疸癥狀出現時間和消退時間比較(d,)

組別 例數 黃疸癥狀出現時間 黃疸癥狀消退時間觀察組 40 1.62±0.75 7.02±1.88對照組 40 2.23±0.57 5.70±1.11 t 值 11.441 16.327 P 值 <0.05 <0.05

3 討論

新生兒黃疸屬于新生兒科常見的病癥之一。新生兒娩出后,機體膽紅素代謝異常,并遠超人體的代謝能力,機體膽紅素水平提高容易誘發皮膚黃染、鞏膜黃染及臟器黃染等表現[5-6]。新生兒黃疸具有生理性和病理性之分,其中生理性黃疸通常可自行消失,而病理性黃疸若未獲得有效的治療,可能對機體組織器官產生不可逆性損害,為及時緩解疾病癥狀并改善患兒預后,臨床主張結合患兒實際情況進行針對性治療[7-8]。新生兒早期階段的病理性黃疸中,以溶血性黃疸的占比較高,該病具有發展快、癥狀出現時間早等特征,且患兒發生膽紅素腦病的風險極高,尤其是葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G6PD)缺乏癥患兒,其膽紅素水平處于較高的狀態,繼發性膽紅素腦病的發生風險極高,對患兒的生命健康造成嚴重威脅[9]。溶血性、感染性黃疸均為臨床常見病理性黃疸類型,兩者的鑒別難度較高,相對而言,溶血性黃疸的進展更快、患兒預后更差,盡早診斷和干預在降低不良預后發生風險方面有顯著作用,且可減少換血情況,對患兒身心健康有重要作用[10]。

本研究中,觀察組患兒TBIL、IBIL 及LDH 水平高于對照組,血紅蛋白水平低于對照組。觀察組患兒的黃疸癥狀出現時間早于對照組,黃疸癥狀消退時間晚于對照組。這提示新生兒溶血性黃疸患兒普遍存在TBIL、IBIL、LDH水平異常升高,血紅蛋白水平下降等表現,臨床診斷過程中可參考以上指標水平鑒別患兒的病情。分析原因,ABO溶血患兒機體內的大量紅細胞被破壞,TBIL 和IBIL 水平升高[11]。臨床相關研究表明,ABO 溶血患兒的疾病相關癥狀出現時間相較于其他類型黃疸患兒明顯更早,且患兒的病情較為嚴重[12]。隨著臨床研究逐步深入,發現與膽紅素檢測相比,血常規檢測可更為直接、準確地反映患兒機體紅細胞受損情況,通過監測患兒的紅細胞和血紅蛋白水平,對患兒病情評估有積極作用。除此之外,G6PD 缺乏癥的發生與還原型谷胱甘肽、二核苷酸磷酸生成量過少等因素有關[13],該病可導致患兒出現黃疸、貧血等,本研究中,觀察組患兒血紅蛋白水平低于對照組,此結論同該觀點一致。

ALP 水平可以反映肝損傷程度,臨床相關研究表明,溶血早期患兒可出現ALP 水平上升表現[14],因此,臨床在新生兒溶血早期診斷中常將ALP 水平作為參考依據之一。本研究中,兩組患兒的ALP 水平比較,差異無統計學意義,究其原因,紅細胞受溶血影響被損壞,使ALP 入血量增加,進而導致該指標水平提高。LDH、CK-MB 及CK均為臨床常用的心肌損傷標記物,其水平于心肌受損后可顯著提高,是臨床評估心肌受損程度的重要參考指標。本研究中,兩組患兒 CK 和CK-MB 水平比較,差異無統計學意義,觀察組患兒的LDH 水平顯著高于對照組。LDH 于機體腎臟、心肌、肝臟及紅細胞組織細胞內廣泛存在,紅細胞中LDH 的濃度為血清的100 倍,若紅細胞被損壞,可促使該指標水平顯著提升。

綜上所述,新生兒溶血性黃疸患兒有LDH 水平、血清膽紅素指標水平升高,血紅蛋白水平下降等特征,且患兒出現黃疸相關癥狀的時間較早,消退時間更晚,于早期診斷過程中開展膽紅素、血紅蛋白、肝酶及心肌酶等指標的檢測工作有利于臨床判斷患兒的病情,對疾病診治均有積極作用。