綠洲城市“三生空間”的景觀生態風險時空演變格局及其影響因子*

劉珊珊 吳文婕 菊春燕 盧永榮

(新疆農業大學公共管理學院,新疆 烏魯木齊 830052)

隨著工業化、城鎮化進程加快,隨之而來的是人口、資源和環境問題日益突出,隨之又引發土地資源利用方式轉變,進而導致土地資源的空間功能沖突和生態功能破壞,使得區域景觀生態風險加劇[1]。2019年《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》提出科學合理規劃生產、生活及生態空間(“三生空間”)的發展目標[2],因此科學布局、合理配置區域“三生空間”并與區域經濟、社會、生態協調發展具有重要意義。

生態風險是指在一定區域內,生態系統及其組分受到的外界威脅,這些外界威脅最終可能導致生態系統結構和功能的嚴重損害,從而危及整個生態系統的穩定[3]。生態風險評價是基于具有危害和不確定性的各種外界因素及人類干擾,對生態系統結構與功能可能造成的危害進行定量化的評估[4-5]。景觀格局變化能夠直接影響整個區域中各種生態環境,導致空間異質性加劇[6-7]。因此,景觀生態風險評價可以有效評估不同土地利用類型對區域生態環境的潛在風險[8-11]。基于土地利用類型對景觀生態風險的時空分異特征進行相關研究可為區域經濟增長與生態環境協調發展提供科學依據[12-13]。

綠洲是中國西北干旱、半干旱區人類生產和生活的核心區,但其生態系統比較脆弱。烏魯木齊市位于歐亞大陸腹地的新疆中北部,是典型的綠洲城市。近年,在氣候變化和人類干擾的影響下,嚴峻的生態環境風險成為限制烏魯木齊市社會經濟發展的一個重要因素。本研究基于“三生空間”視角深入調研烏魯木齊市土地利用情況和景觀生態風險空間分異規律,識別景觀生態風險的影響因素,以期優化烏魯木齊市“三生空間”,防止景觀生態風險升級,促進區域可持續發展。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

烏魯木齊市南倚北天山,北鄰準噶爾盆地,市區三面環山,平均海拔800 m,屬中溫帶半干旱大陸性氣候,年均氣溫6.4 ℃,常年干燥少雨,年均降水量只有236 mm,現轄7區1縣,土地面積1.38萬km2,2021年的常住人口為407萬,其中城鎮人口占90%以上。在“一帶一路”倡議影響下,烏魯木齊市的城市化進程進一步加快,對土地資源的加速開發導致“三生空間”景觀格局劇變,本就脆弱的自然環境面臨著更大的生態安全威脅。

1.2 數據來源與處理

研究區2000、2010、2020年的土地利用遙感監測數據、地貌類型空間分布數據、國內生產總值(GDP)空間分布網格數據、歸一化植被指數(NDVI)數據、氣溫數據、降水量數據均來源于中國科學院資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/);人口密度數據來自WorldPop(https://www.worldpop.org/);數字高程模型(DEM)數據來自地理空間數據云(https://www.gscloud.cn/);土地利用強度數據根據莊大方等[14]提出的土地利用強度測度模型測度得到。

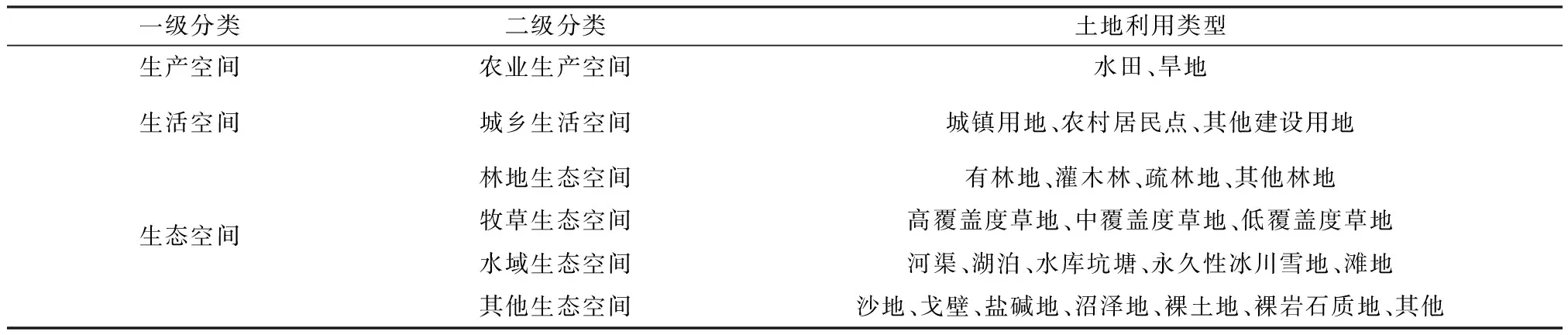

根據《土地利用現狀分類》( GB/T 21010—2017),并參考文獻[15],以“三生空間”為主導,將烏魯木齊市土地利用類型按表1進行劃分。

表1 烏魯木齊市“三生空間” 土地利用類型分類Table 1 Classification of land use types for “production-living-ecology spaces” in Urumqi

2 研究方法

2.1 基于土地利用的景觀生態風險評價

景觀破碎度可用來描述一定時間內某種土地利用類型被分裂的破碎化程度;景觀分離度可用來描述一定時間內某種土地利用類型的分離程度;景觀優勢度可用來描述一定時間內某種土地利用類型對整個景觀格局形成和變化的影響程度。它們的計算公式如下:

(1)

(2)

(3)

式中:Ct,i為t期土地利用二級分類i的景觀破碎度;nt,i為t期土地利用二級分類i的斑塊數;St,i為t期土地利用二級分類i的總面積,km2;At,i為t期土地利用二級分類i的景觀分離度;S為研究區總面積,km2;Dt,i為t期土地利用二級分類i的景觀優勢度;Qt,i為t期含有土地利用二級分類i的評價單元數比例;Mt,i為t期含有土地利用二級分類i的斑塊數比例;Lt,i為t期土地利用二級分類i的面積比例。

采用2 km×2 km的正方形網格將研究區劃分為3 731個評價單元,然后利用式(4)計算每個評價單元的景觀生態風險指數[16]。

(4)

式中:Ik,t為第k個評價單元t期的景觀生態風險指數;Sk,t,i為第k個評價單元t期土地利用二級分類i的面積,km2;Sk為第k個評價單元的總面積,km2;Et,i為t期土地利用二級分類i的景觀干擾度指數;Fi為土地利用二級分類i的景觀脆弱度指數。

其中,景觀干擾度指數根據式(5)計算;景觀脆弱度指數越大,表示對外界干擾的抵御能力越弱,研究區6種土地利用二級分類賦值如下:其他生態空間=6、水域生態空間=5、農業生產空間=4、牧草生態空間=3、林地生態空間=2、城鄉生活空間=1,并用歸一化結果表示[17]。

Et,i=aCt,i+bAt,i+cDt,i

(5)

式中:a、b、c分別為相應的權重,干旱區[18]、黃土丘陵區[19]、縣域[20]景觀研究中均依次賦值為0.5、0.3、0.2,本研究也按此賦值。

整個研究區t期土地利用二級分類i的景觀生態風險指數(It,i)按式(6)進行計算。

(6)

2.2 “三生空間”土地利用類型轉換的景觀生態風險貢獻率

“三生空間”土地利用類型轉換的景觀生態風險貢獻率將某種土地利用類型轉換為其他類型對區域景觀生態風險的影響進行了量化,能夠反映造成景觀生態風險變化的主要原因[21]。其公式為:

(7)

式中:Yi為土地利用二級分類i轉換為其他類型的生態風險貢獻率,%;It2,i、It1,i分別為t2、t1期土地利用二級分類i的景觀生態風險指數;ΔSi為發生轉變的土地利用二級分類i的面積,km2。

2.3 地理探測器

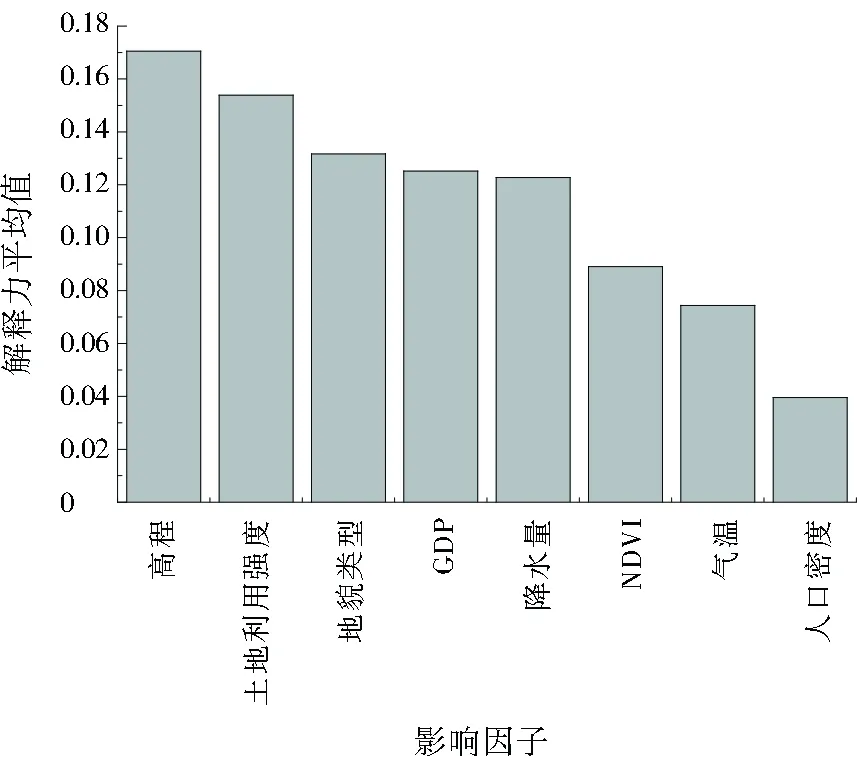

空間分異性是地理現象的基本特征,地理探測器可以作為空間分異現象分析的有力工具[22]。本研究選取高程、地貌類型、NDVI、氣溫、降水量、人口密度、GDP、土地利用強度8個影響因子,使用地理探測器的因子探測和交互探測來分別識別不同因子對景觀生態風險的影響程度以及各因子的交互作用對景觀生態風險的影響程度。因子探測方法參考文獻[23]。交互探測通過空間疊加來識別不同因子之間的交互作用。

3 結果與分析

3.1 烏魯木齊市“三生空間”土地利用類型演變

由表2可見,2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”總體變化情況呈現“一增兩減”的特征,即生活空間迅速擴張,由349.24 km2增至841.52 km2,而生產空間和生態空間減少。從二級分類來看,牧草生態空間和其他生態空間是烏魯木齊市主要的土地利用類型。由此可見,生產空間、生態空間向生活空間轉換,而生態空間中林地生態空間、牧草生態空間和水域生態空間都減少,其他生態空間增多。

綠洲城鎮化、工業化發展引起“三生空間”土地利用類型轉換,人口大量向城市流動,土地供需矛盾加劇,建設用地不斷侵占周邊裸地、耕地、草地等。同時,過度放牧加劇了烏魯木齊市北部米東區草地的荒漠化。隨著烏魯木齊市進一步發展經濟和建設城市,這種轉化狀態將繼續延續。總體來說,城鄉生活空間、其他生態空間面積不斷增加,而林地生態空間、牧草生態空間、水域生態空間和農業生產空間減少在一定程度上意味著烏魯木齊市景觀生態風險有增加的可能。

3.2 烏魯木齊市“三生空間”景觀生態風險時空變化

3.2.1 “三生空間”綜合景觀生態風險時空變化

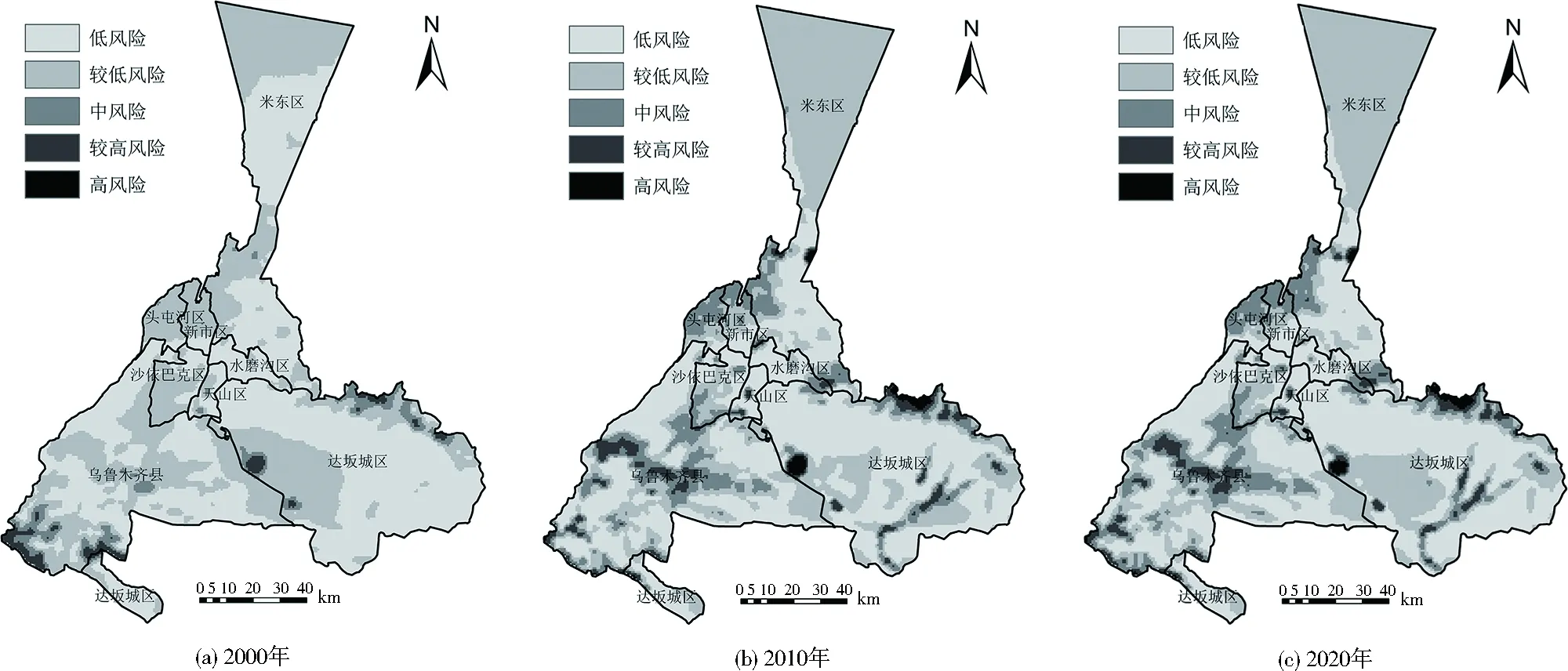

采用克里金插值法得到烏魯木齊市“三生空間”綜合景觀生態風險的空間分布并用ArcGIS自然斷裂法[24]以2020年“三生空間”綜合景觀生態風險為標準劃分為5個等級(見圖1):低風險(≤0.104 1)、較低風險(>0.104 1~0.161 8)、中風險(>0.161 8~0.248 4)、較高風險(>0.248 4~0.447 0)、高風險(>0.447 0)。

圖1 2000—2020烏魯木齊市“三生空間”綜合景觀生態風險等級空間分布Fig.1 Spatial distribution of comprehensive landscape ecological risk levels of “production-living-ecology spaces” in Urumqi from 2000 to 2020

表3統計了2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”綜合景觀生態風險不同等級的面積和比例。可以看到,以低、較低風險為主,但需要警惕,低、較低風險區面積在縮小,中、較高、高風險區面積在擴大,不過這種變化主要發生在2000—2010年。2011年,《國家環境保護“十二五”規劃》(國發〔2011〕42號)頒布,2012年中央把生態環境保護放在了“五位一體”的總體布局中統籌考慮,并將生態環境保護工作作為生態文明建設的主陣地和主戰場來抓,而且人們對生態環境保護工作的重視與日俱增,烏魯木齊市也出臺了《烏魯木齊市城市總體規劃(2011—2020)》,大力推進荒山綠化、水系改造、環城生態圈建設、老城區改造提升等一系列生態和城市修補工程,特別是對南部林草集中地,進行了生活空間擴展控制,因此在2010年以后這種變化大幅減緩。

表3 綜合景觀生態風險等級統計Table 3 Comprehensive landscape ecological risk levels statistics

3.2.2 “三生空間”分類景觀生態風險時空變化

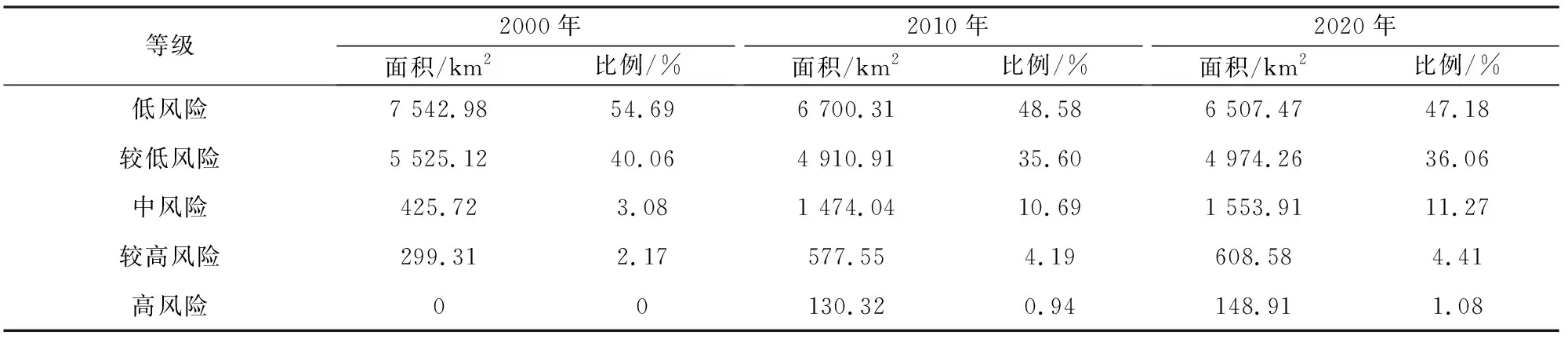

圖2為2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”分類景觀生態風險等級空間分布。

圖2 2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”分類景觀生態風險等級空間分布Fig.2 Spatial distribution of each landscape ecological risk levels of “production-living-ecology spaces” in Urumqi from 2000 to 2020

生產空間景觀生態風險上升趨勢較為明顯,2000年生產空間主要以較低風險為主,2010、2020年則主要以中風險為主了。生產空間主要分布在烏魯木齊市中心城區北郊、烏魯木齊縣南山城鎮組群及達坂城鎮組群。近年,由于城鄉生活空間在擴張過程中侵占耕地,人口猛增,導致景觀支離破碎,生態系統的整體性和穩定性受到破壞。

生活空間景觀生態風險總體呈下降趨勢,以低風險為主,中心城區邊緣的城鄉交錯帶零星有中風險存在。2000年以來,中心城區的城鎮用地按照“南控、北擴、先西延、后東進”的原則不斷擴展。受地形、水源、城市發展戰略等因素影響,烏魯木齊市建設用地集中成片,結構穩定,景觀分布復雜度和敏感度較低,且本身的景觀脆弱性低,不易受外界變化和人類活動的干擾,所以其景觀生態風險低。但生活空間擴展勢必會壓縮其他空間,增加相鄰區域土地利用類型的破碎化程度,使其景觀生態風險升高。

2000—2020年烏魯木齊市生態空間景觀生態風險整體呈上升趨勢。低生態風險主要存在于牧草生態空間,連片的草地景觀優勢明顯,形成了較為穩定的景觀結構,生態狀況較好。烏魯木齊市北部的米東區以盆地和沙漠為主,受氣候變化和過度放牧影響,植被進一步減少,導致大面積低風險區轉變為較低風險區,山地和草原荒漠化加劇。較低風險區主要在北部古爾班通古特沙漠和達坂城區谷地等風沙較大的區域;以沙地、戈壁和裸巖石質地為主的區域,大部分未開發利用,主要為低風險。這些區域食物鏈結構簡單,生態環境普遍較為惡劣,因此敏感度高,一旦受到人類活動或其他風險源干擾和破壞,受害生態系統恢復重建較為困難。達坂城區西部大量廢棄工礦用地以及環境惡化后新增的荒漠、戈壁就是極好的反面案例。較高風險主要分布在東部和西南部山區生態旅游景區,特別是烏魯木齊縣的水西溝鎮、永豐鄉、板房溝鄉等。較高風險區的外圍往往還有一圈中等風險區。20世紀末,烏魯木齊縣旅游業快速發展,2014年,烏魯木齊市確定烏魯木齊縣為首府六大產業基地之“南山旅游產業基地”。旅游業快速發展是導致這些區域景觀生態風險增加的重要原因。高風險主要分布于水域生態空間。米東區的“500”水庫、達坂城區的柴窩堡湖及其東部的冰川和積雪的景觀生態風險從2000年到2020年逐漸由較高風險轉變為高風險,達坂城區的鹽湖、黑溝河、白楊河及烏魯木齊縣西南部的冰川積雪也達到較高風險。烏魯木齊市作為典型的干旱區綠洲城市,區域內稀缺而分散的水具有很高的敏感性,而且城市的發展必然需要用到水資源,因此水域生態空間受到人類活動干擾較大,風險等級高。

3.3 “三生空間”土地利用類型轉換對景觀生態風險的影響

2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”土地利用類型轉換的主要景觀生態風險貢獻率如表4所示。牧草生態空間轉換為其他生態空間是烏魯木齊市景觀生態風險加劇的主導因素,貢獻率達到59.28%;水域生態空間轉換為其他生態空間、其他生態空間轉換為牧草生態空間則在一定程度上改善烏魯木齊市的生態環境,兩者的貢獻率分別為34.52%、49.85%。可以看到,牧草生態空間在影響研究區景觀生態風險過程中起著舉足輕重的作用。

表4 2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”土地利用類型轉換的影響Table 4 Transformation effect of “production-living-ecology spaces” land use in Urumqi from 2000 to 2020

近年,烏魯木齊市由于城市建設和土地開發使得生態環境不可避免地受到損害,不合理地利用天然草地勢必造成草地退化。同時,城市化使得生活空間面積越來越大,城市化表現為人類活動導致土地利用類型發生轉換,人類往往通過掠奪生態空間來滿足發展需求,進而引起景觀破碎化和環境質量下降,從而導致景觀生態風險上升[25-26]。因此,城鄉生活空間在積極擴展的同時,應合理布局“三生空間”,實現與綠洲城市協調發展。

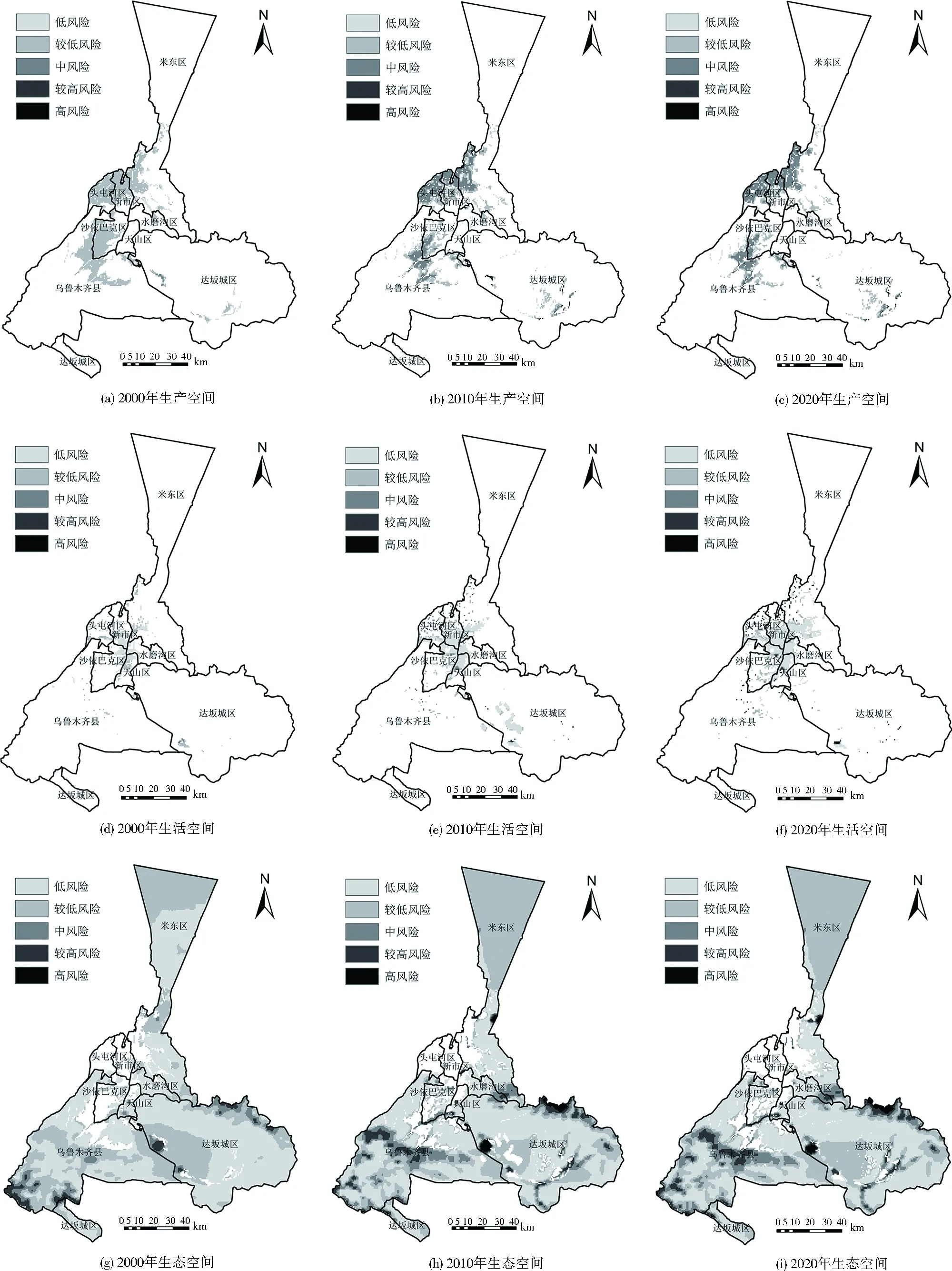

3.4 景觀生態風險空間分異影響因子分析

由圖3可知,每個影響因子對景觀生態風險的解釋力平均值從大到小依次為高程、土地利用強度、地貌類型、GDP、降水量、NDVI、氣溫、人口密度,可見自然因素中高程是影響景觀生態風險的主導因素,社會經濟因素中土地利用強度對景觀生態風險的影響最大。烏魯木齊市三面環山,北部是準噶爾盆地和古爾班通古特沙漠,高程起伏大,人類的生產生活主要聚集在地勢平坦、坡度較小的西部山前丘陵和平原區綠洲城鎮。土地利用強度反映了人類對土地的干擾強弱,人類的土地利用強度主要是促成生產、生活空間形成,進而影響生態環境。

圖3 2000—2020年烏魯木齊市景觀生態風險的影響因子解釋力Fig.3 Impact factors’ explanation ability of landscape ecological risk in Urumqi from 2000 to 2020

由表5可見,影響因子之間的交互作用對景觀生態風險的影響程度解釋力明顯高于圖3的單一影響因子,交互類型有雙因子增強和非線性增強兩種,主要是非線性增強,說明烏魯木齊市景觀生態風險空間分異的結果主要不是由單一影響因子造成的,而是由多個影響因子交互作用的結果。2000、2010、2020年作用最強烈的交互影響因子分別為高程∩土地利用強度、氣溫∩土地利用程度、地貌類型∩人口密度,均為自然因素與社會經濟因素交互作用。烏魯木齊市作為絲綢之路經濟帶核心區的中心區和連通亞歐兩大經濟圈的重要樞紐,具有“東聯西出”“西引東來”的絕佳地緣優勢,應抓住國家“一帶一路”建設的歷史機遇,加快推進“一港、兩區、五大中心、口岸經濟帶”建設,積極服務和融入新發展格局,謀劃和培育“烏魯木齊都市圈”。同時作為典型的干旱區綠洲城市,生態系統脆弱,人地關系極為敏感,城市發展受到生態承載力制約,所以必須充分考慮“三生空間”土地利用類型合理轉換。

表5 2000—2020年烏魯木齊市景觀生態風險的交互影響因子解釋力1)Table 5 Interaction impact factors’ explanation ability of landscape ecological risk in Urumqi from 2000 to 2020

4 結論與建議

4.1 結 論

(1) 2000—2020年,烏魯木齊市生活空間迅速擴張,而生產空間和生態空間減少,其中牧草生態空間的轉換對生態環境風險起著舉足輕重的作用。

(2) 2000—2020年烏魯木齊市“三生空間”綜合景觀生態風險以低、較低風險為主,但有上升趨勢,主要是生產空間和生態空間的景觀生態風險呈上升趨勢。

(3) 影響烏魯木齊市景觀生態風險的主要因子存在明顯的交互作用,是自然因素與社會經濟因素共同作用的結果。自然因素中最主要的影響因子是高程,社會經濟因素中最主要的影響因子是土地利用強度。

4.2 建 議

烏魯木齊市城市發展需要可繼續實行“北擴”原則向城北擴展,以緩解主城區人口壓力,但同時應遵循生活空間有序、適度發展的原則,避免城市化過快。針對生態空間面積減少的問題,應有針對性地進行優化治理。中心城區南部的生態涵養區可以合理利用天然草場資源,嚴格控制載畜量,保持草原良好的自然生態恢復力。南部和東部的山地以針葉林和高山草甸草原為主,應綜合實施封山育林、減牧休牧政策,規范生態旅游業發展,同時加強對分散的水源地進行環境監管,集中整治環境安全隱患。此外,烏魯木齊市南部山區保存有特殊但又脆弱的冰川景觀,也是當地的重要水源,應注重冰川保護,遏制沙漠化擴張,提高區域生態安全性。

建議把握不同區域的資源稟賦與發展特點,有針對性地制定政策措施,形成相輔相成、互相支撐、優勢互補的區域間發展格局,優化與重組中心城區的“三生空間”。烏魯木齊市的城市規劃,以新市區南部、水磨溝區為主的城南老城區,重點推進產業轉型、人口疏解、環境改善;以新市區北部、頭屯河區、米東區古牧地片區為主的城北地區,加大開發力度,建設高水平的產城融合區,并保留一定規模的農田作為生態屏障區,打造“城在田園”的生態宜居環境。可以借助環城生態圈建設,堅持構建“四區、四廊、一環”生態保護空間格局,努力打造南部生態涵養、中部水源保護、北部生態屏障的穩定生態安全格局。