設(shè)施栽培條件下異色瓢蟲對辣椒桃蚜防控效果研究

趙戰(zhàn)馬, 徐晞晟, 池委洪, 呂佳, 蒲占湑*

(1.浙江省臺州市農(nóng)資股份有限公司, 浙江 臺州 318000; 2.浙江省柑橘研究所, 浙江 臺州 318000)

辣椒 (CapsicumannuumL.) 是一年生或有限多年生草本植物, 高40 ~80 cm, 為重要的蔬菜和調(diào)味品, 種子油亦可使用, 還具有一定藥用價值。但在生產(chǎn)過程中容易受到蚜蟲、粉虱、薊馬等多種害蟲 危 害。其 中 桃 蚜 [Myzuspersicae(Sulzer) ]是造成嚴(yán)重危害的害蟲之一, 它為害幼葉、嫩梢,導(dǎo)致幼嫩組織卷縮, 甚至停止生長, 嚴(yán)重影響植株健康和果實(shí)品質(zhì), 還傳播多種病毒病, 帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[1]。目前, 田間防治基本還是依靠化學(xué)防治為主, 如啶蟲脒、吡蟲啉等, 但多年來頻繁、大量使用化學(xué)殺蟲劑, 導(dǎo)致桃蚜抗藥性越來越強(qiáng),從最初的4 000 倍稀釋藥液就能殺死害蟲到如今500 倍稀釋藥液都可能沒有效果[2-3]。因此, 尋求另一種防治害蟲手段迫在眉睫, 而捕食性天敵瓢蟲是天敵昆蟲的一個重要種群, 是生物防治研究的熱點(diǎn)之一[4-5]。

異色瓢蟲 (HarmoniaaxyridisPallas), 屬鞘翅目 (Coleoptera), 瓢蟲科 (Coccinellidae), 原產(chǎn)亞洲, 廣泛分布于中國南北方, 是農(nóng)林生態(tài)系統(tǒng)中一類重要的天敵昆蟲。異色瓢蟲主要捕食蚜蟲、蚧殼蟲, 也捕食多種鱗翅目、鞘翅目害蟲的卵或低齡幼蟲, 具有捕食量大、適應(yīng)性廣、繁殖力強(qiáng)等特點(diǎn)。在現(xiàn)代綠色農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展中, 被越來越多地用于瓜、果、蔬菜、花卉、林木等害蟲的防治, 對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中害蟲的持續(xù)控制具有良好的效果[6-7]。

我國有關(guān)異色瓢蟲的人工飼養(yǎng)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)等方面研究較多, 對田間如何精準(zhǔn)釋放利用和控制效果評估方面的研究較少。本文在浙江省臺州市設(shè)施栽培辣椒作物上, 采用懸掛異色瓢蟲卵卡不同數(shù)量和直接釋放一齡幼蟲不同密度的方式評估桃蚜種群動態(tài)變化及防治效果, 為田間利用異色瓢蟲防治設(shè)施栽培中的桃蚜提供技術(shù)參考。

1 材料與方法

1.1 供試材料

異色瓢蟲: 取異色瓢蟲卵卡 (每張20 粒以上) 和異色瓢蟲一齡幼蟲, 來自于浙江省柑橘研究所天敵工廠內(nèi), 由浙江省臺州市農(nóng)資股份有限公司提供, 異色瓢蟲卵卡孵化率均在90%以上。

試驗(yàn)基地: 浙江省臺州市黃巖區(qū)北洋鎮(zhèn)臺州曦禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司, 辣椒品種為墨玉薄皮大泡椒。

1.2 試驗(yàn)處理

本試驗(yàn)選擇在定植時間相同, 長勢整齊一致的單體設(shè)施棚內(nèi)進(jìn)行, 辣椒種植密度為株距40 cm,行距80 cm, 每組處理方式為單獨(dú)一個棚, 試驗(yàn)區(qū)的栽培條件均勻一致 (如土壤類型, 施肥種類和濃度, 種植密度等), 農(nóng)事活動于同一天進(jìn)行。在桃蚜發(fā)生初期 (此時雌蚜開始繁殖) 進(jìn)行試驗(yàn),卵卡直接懸掛在辣椒葉片背陽處, 一齡幼蟲用軟細(xì)毛筆直接挑至陰處葉片上, 于同一天進(jìn)行。具體處理方式如表1 所示。

表1 異色瓢蟲處理方式

1.3 調(diào)查及計算方法

桃蚜種群動態(tài)采取隨機(jī)取樣法, 每個小區(qū)為20 株辣椒, 小區(qū)面積約為30 m2, 選取實(shí)驗(yàn)辣椒進(jìn)行標(biāo)記, 4 次重復(fù), 每個小區(qū)之間設(shè)置隔離行。由于當(dāng)?shù)乩苯贩N植習(xí)慣, 在辣椒長到株高35 cm 左右時, 會打掉門椒下所有的葉片及側(cè)枝, 為減少實(shí)驗(yàn)誤差, 每次調(diào)查辣椒門椒上部葉片桃蚜數(shù)量。釋放當(dāng)天開始調(diào)查, 隔3、7、10、15 和20 d 各調(diào)查一次。

蚜蟲減退率為防治前蚜蟲數(shù)量減去防治后蚜蟲數(shù)量除以防治前蚜蟲數(shù)量乘以100;

防治效果為處理區(qū)蚜蟲減退率減去對照區(qū)蚜蟲減退率除以1 減對照區(qū)蚜蟲減退率再乘以100。

1.4 統(tǒng)計分析

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用Excel 2013 進(jìn)行預(yù)處理。異色瓢蟲對桃蚜的防治效果作圖以及顯著性差異分析采用GraphPad prism 8.0 和SPSS 軟 件。顯 著 性 水 平P<0.05。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同試驗(yàn)處理辣椒桃蚜種群動態(tài)變化

2.1.1 卵卡試驗(yàn)效果

如圖1 所示, 低數(shù)量懸掛異色瓢蟲卵卡時(0.33 和0.25 卡·株-1), 對桃蚜種群數(shù)量基本無控制效果, 桃蚜數(shù)量一直呈現(xiàn)上升趨勢, 但是上升幅度略低于對照, 說明此兩種投放方式有一定防治效果, 但效果不佳。其余3 個投放方式前期均對桃蚜種群數(shù)量沒有產(chǎn)生控制效果, 但7 d 后桃蚜種群量均開始下降, 在20 d 時趨近于0, 而2.00 卡·株-1處理組在15 d 時就趨近于0; 桃蚜種群數(shù)量均在7 d 左右時達(dá)到峰值, 其中0.50 卡·株-1峰值為平均507.5 頭·株-1, 1.00 卡·株-1峰值為平均722.5 頭·株-1, 而2.00 卡·株-1投放方式峰值僅有平均107.3 頭·株-1, 顯著低于其他各組異色瓢蟲卵卡投放方式。結(jié)果表明, 當(dāng)使用異色瓢蟲卵卡防治辣椒桃蚜?xí)r, 前期 (7 d 前) 控制效果不明顯且卵卡數(shù)量至少達(dá)到0.50 卡·株-1時才會產(chǎn)生控制作用, 數(shù)量越多效果越好, 當(dāng)?shù)陀?.50 卡·株-1數(shù)量時, 基本無法有效控制桃蚜種群數(shù)量。

圖1 懸掛異色瓢蟲卵卡桃蚜種群數(shù)量折線圖

2.1.2 幼蟲試驗(yàn)效果

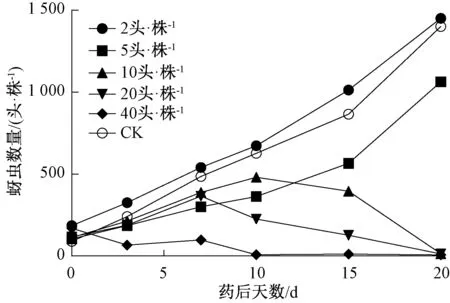

如圖2 所示, 低密度投放異色瓢蟲一齡幼蟲時(2 和5 頭·株-1), 對辣椒桃蚜種群數(shù)量基本無控制效果, 桃蚜種群數(shù)量一直呈上升趨勢, 其中2頭·株-1投放方式和對照趨勢基本一致, 可以判定沒有任何控制桃蚜種群數(shù)量的作用, 而5 頭·株-1投放方式桃蚜種群數(shù)量略低于對照, 說明有一定防治效果, 但不佳。20 頭·株-1投放方式在7 d 后桃蚜種群數(shù)量開始下降, 10 頭·株-1在10 d 后才開始下降, 但是40 頭·株-1在投放后, 桃蚜種群數(shù)量就開始下降, 僅在10 d 后就趨近于0, 10 頭·株-1和20 頭·株-1兩種方式到20 d 時, 桃蚜種群數(shù)量才開始趨近于0; 其中10 頭·株-1的桃蚜種群數(shù)量在10 d 左右時達(dá)到峰值為平均480 頭·株-1, 20 頭·株-1的桃蚜種群數(shù)量在7 d 左右時達(dá)到峰值為平均365 頭·株-1, 而40 頭·株-1的桃蚜種群數(shù)量峰值在投放前為平均210 頭·株-1, 該密度投放一齡幼蟲控制桃蚜種群數(shù)量效果顯著高于其他密度投放。結(jié)果表明, 在防治辣椒桃蚜?xí)r, 高密度 (40 頭·株-1) 投放一齡幼蟲能直接對桃蚜種群數(shù)量產(chǎn)生控制效果, 低密度投放時必須大于10 頭·株-1才會產(chǎn)生控制效果, 且需在7 d 后才能有明顯防控效果, 密度越高效果越好, 當(dāng)數(shù)量小于10 頭·株-1時基本無法有效控制桃蚜種群數(shù)量。

圖2 異色瓢蟲一齡幼蟲投放桃蚜種群數(shù)量折線圖

2.1.3 生物農(nóng)藥試驗(yàn)效果

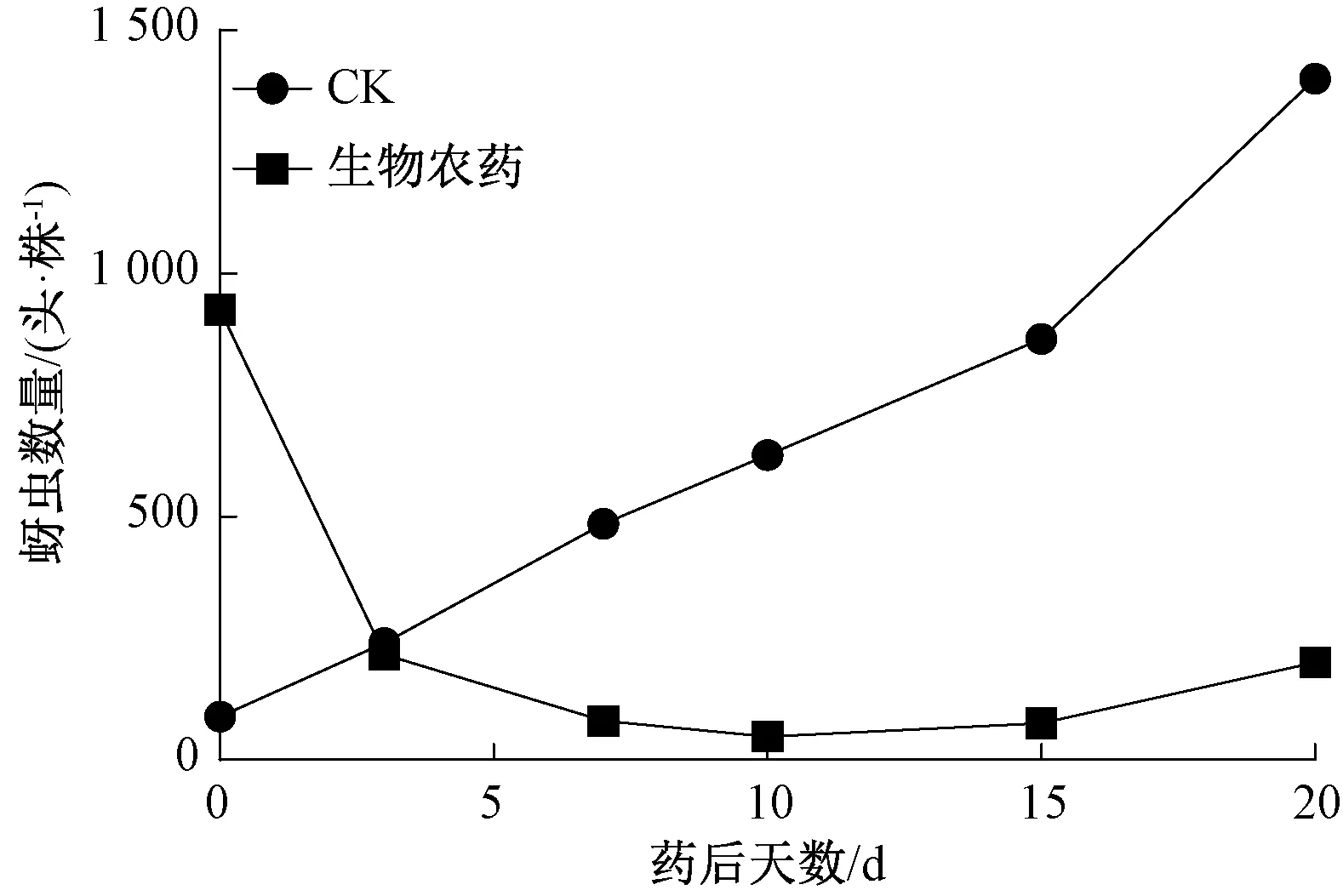

如圖3 所示, 用生物農(nóng)藥防治辣椒桃蚜?xí)r, 桃蚜種群數(shù)量在前期就快速下降, 在10 d 時達(dá)到谷值, 此時桃蚜平均數(shù)量僅為48 頭, 但在此之后,殘存的桃蚜開始繁殖, 桃蚜種群數(shù)量開始緩慢上升, 在20 d 時達(dá)到了平均201 頭。結(jié)果表明, 使用生物農(nóng)藥時防治桃蚜前期就能取得很好的防治效果, 但在后期 (15 d 后) 可能還有一定復(fù)發(fā)的風(fēng)險, 且桃蚜容易產(chǎn)生抗藥性。

圖3 生物農(nóng)藥防治桃蚜種群數(shù)量折線圖

2.2 不同處理對辣椒桃蚜的防治效果

2.2.1 不同數(shù)量異色瓢蟲卵卡對桃蚜的防治效果

由表2 可知, 生物農(nóng)藥處理組有很好的速效性, 7 d 防治效果就達(dá)到98.32%, 而異色瓢蟲卵卡處理組僅2.00 卡·株-1防治效果達(dá)到71.24%,其余處理組防治效果均為20%~40%, 和生物農(nóng)藥組對比存在顯著差異。而在20 d 時, 2.00、1.00和0.50 卡·株-1防治效果均達(dá)到99%以上, 而0.33 和0.25 卡·株-1防治效果分別為31.96%和-3.29%, 顯著低于其他組別。結(jié)果表明, 高數(shù)量(2.00 卡·株-1) 投放異色瓢蟲卵卡速效性較好;而1.00 和0.50 卡·株-1前期防治效果欠佳, 7 d后防治效果才開始增強(qiáng), 直至20 d 后防治效果達(dá)到99%以上; 低數(shù)量投放時 (0.33 和0.25 卡·株-1) 整個調(diào)查期間均無法對辣椒桃蚜起到有效控制, 說明數(shù)量越少防治效果越差。

表2 卵卡不同數(shù)量處理各時期對桃蚜的防治效果%

2.2.2 異色瓢蟲幼蟲不同處理對辣椒桃蚜的防治效果

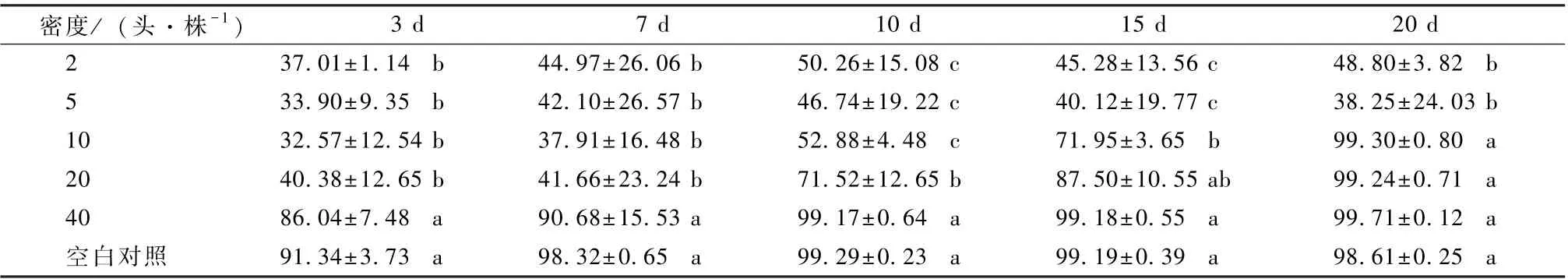

由表3 可知, 生物農(nóng)藥處理組有很好的速效性, 7 d 防治效果就達(dá)到98.32%, 而高密度投放一齡幼蟲 (40 頭·株-1) 7 d 防治效果也達(dá)到90.68%, 與生物農(nóng)藥處理無顯著差異, 其他幾個處理防治效果均在35%~45%, 與生物農(nóng)藥處理存在顯著差異。在20 d 時, 40、20 和10 頭·株-1防治效果均達(dá)到99%以上, 而5 和2 頭·株-1防治效果分別為38.25%和48.80%, 顯著低于其他組別。結(jié)果表明, 高密度 (40 頭·株-1以上) 投放異色瓢蟲一齡幼蟲速效性較好, 與生物農(nóng)藥防治各個時期對比均無顯著差異; 而20 和10 頭·株-1處理前期防治效果欠佳, 7 d 后防治效果才開始增強(qiáng), 直至20 d 后防治效果達(dá)到99%以上; 低密度投放時(5 和2 頭·株-1) 整個調(diào)查期間均無法對辣椒桃蚜起到有效防治效果。

表3 一齡幼蟲不同密度處理各時期對桃蚜的防治效果 %

3 結(jié)論與討論

本文在辣椒設(shè)施栽培條件下評估了異色瓢蟲卵卡不同數(shù)量和一齡幼蟲不同密度對辣椒桃蚜的防治效果, 發(fā)現(xiàn)在辣椒桃蚜發(fā)生初期, 高數(shù)量懸掛卵卡(2.00 卡·株-1) 和高密度投放一齡幼蟲 (40 頭·株-1) 可以在前期 (7 d 前) 就能有效控制桃蚜蟲群數(shù)量, 與生物農(nóng)藥組相比, 3 d 后各個時期桃蚜種群數(shù)量均無顯著差異; 而其余卵卡數(shù)量和幼蟲密度均需在7 d 后才能有效控制桃蚜數(shù)量, 且異色卵卡投放數(shù)量少于0.50 卡·株-1、一齡幼蟲數(shù)量低于10 頭·株-1, 無法有效控制桃蚜種群數(shù)量。

本文從每株辣椒懸掛異色瓢蟲卵卡數(shù)量和每株辣椒上需存在的一齡幼蟲數(shù)量兩方面進(jìn)行探討, 結(jié)果具有較強(qiáng)的田間應(yīng)用參考價值。但農(nóng)田生態(tài)環(huán)境復(fù)雜, 天敵釋放后受環(huán)境影響較大, 影響防治效果的因素較大, 如害蟲的基數(shù)、溫濕度大幅度變化導(dǎo)致異色瓢蟲卵孵化率下降、幼蟲死亡、園區(qū)內(nèi)其他昆蟲發(fā)生, 殺菌劑使用對天敵的影響等均會影響防治效果。本文在辣椒桃蚜發(fā)生初期釋放異色瓢蟲,此時桃蚜密度較低, 防治效果較好, 在生產(chǎn)應(yīng)用中, 應(yīng)在合適的時期使用異色瓢蟲, 幼害蟲密度較高時, 也需提高異色瓢蟲的釋放密度或者投放次數(shù), 與其他學(xué)者的結(jié)果相似[8], 而僅用生物農(nóng)藥進(jìn)行防治, 速效性好, 防治效果佳[9], 但持效期不長, 多次使用農(nóng)藥, 易導(dǎo)致抗藥性的發(fā)生。

使用異色瓢蟲防治辣椒桃蚜?xí)r, 7 ~10 d 后防治效果才開始增強(qiáng)的原因, 可能與異色瓢蟲蟲態(tài)有關(guān), 這個時間后異色瓢蟲幼蟲均處在三齡, 捕食能力及行動能力大幅度提高, 四齡時達(dá)到峰值, 直至20 d 后預(yù)蛹[10], 因此, 在生產(chǎn)中如果常規(guī)方法無法對辣椒桃蚜起到有效控制時, 可以考慮直接投放三齡和四齡異色瓢蟲幼蟲防治桃蚜。

此外, 天敵能否在特定環(huán)境中定殖, 能否保持長期控害效果, 是綠色防控體系的重要一環(huán), 但目前關(guān)于天敵系統(tǒng)如何在田間定殖的應(yīng)用研究較少[11], 還需進(jìn)一步探索, 且田間應(yīng)用天敵時不可避免地會碰觸到殺菌性, 不同殺菌性對異色瓢蟲的安全性及是否造成天敵外遷也需進(jìn)一步研究。