《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的稱引及其文體稱名意義

陳民鎮(zhèn)

關(guān)鍵詞:《尚書(shū)》;《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn);篇題;文體稱名

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,經(jīng)典的傳習(xí)在文體觀念發(fā)展的過(guò)程中扮演著重要角色。《國(guó)語(yǔ)·楚語(yǔ)上》所載“申叔時(shí)九藝”中的“春秋”“世”“詩(shī)”“令”“語(yǔ)”“故志”“訓(xùn)典”,以及“六經(jīng)”中的《詩(shī)》《書(shū)》《春秋》,其命名的主要依據(jù)便是文類(lèi)或文體。而接受經(jīng)典教育的貴族子弟和士人在社會(huì)交際與著述過(guò)程中反復(fù)征引這些文獻(xiàn),相應(yīng)的文類(lèi)或文體稱名通過(guò)經(jīng)典的傳習(xí)和稱引正式確定下來(lái),深入人心。《詩(shī)》與《書(shū)》經(jīng)典化完成的時(shí)間較早,它們被稱引最為頻繁,所體現(xiàn)的文體命名觀念也最為典型。本文試從先秦文獻(xiàn)對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的稱引以及《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題出發(fā),對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的緣起及其文體稱名意義加以辨析。

一、《左傳》對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的稱引

在《左傳》一書(shū)中,定公十年(前500)之前引用與今本《毛詩(shī)》相合者123首232次,今本《毛詩(shī)》之外的逸詩(shī)僅有8首8次。①可見(jiàn),春秋時(shí)期貴族階層所研習(xí)的《詩(shī)》,其內(nèi)容、規(guī)模與今本《毛詩(shī)》已大體接近。《左傳》引《詩(shī)》,除了以“賦+具體篇題”(70次)與“歌/奏/誦+具體篇題”(5次)引入,更多的以“《詩(shī)》曰”(102次)、①“《詩(shī)》云”(23次)、②“《國(guó)名+詩(shī)》+曰”或“《國(guó)名+詩(shī)》+有之曰”(2次)、“《國(guó)名+頌》+曰”或“《國(guó)名+頌》+有之曰”(5次)、③“作者+之詩(shī)+曰”(1次)、“作+詩(shī)/頌+曰”(2次)引入。《左傳》雖然并不是真正意義上春秋時(shí)期的“同時(shí)史料”,但由于它們所記春秋史事可信度較高,④故可以大致反映春秋時(shí)期《詩(shī)》的傳習(xí)及稱引情況。《左傳》引《詩(shī)》,以“《詩(shī)》曰”“《詩(shī)》云”引入的頻率最高,“詩(shī)”不僅是一種較早成型的文獻(xiàn),也是一種文體稱名。在反復(fù)以“《詩(shī)》曰”“《詩(shī)》云”稱引的過(guò)程中,“詩(shī)”作為一種文體稱名也愈加鞏固。在“《國(guó)名+詩(shī)》+曰”“《國(guó)名+頌》+曰”“作+詩(shī)/頌+曰”等形式中,“詩(shī)”與“頌”更是作為文體稱名存在的。出于現(xiàn)有商周史料的局限性,“詩(shī)”和“頌”并未見(jiàn)于商周時(shí)期的出土文獻(xiàn)。但從《左傳》《國(guó)語(yǔ)》諸書(shū)所記春秋史事看,“詩(shī)”和“頌”在春秋時(shí)期作為文體稱名被廣泛使用,并隨著貴族的反復(fù)稱引而固化。

與《詩(shī)》相比,《書(shū)》在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期并未形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定、封閉的合集,類(lèi)似的文獻(xiàn)都可統(tǒng)稱為“《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)”。而流傳到后世的《尚書(shū)》,雖有版本、篇目、今古文之別,但總體來(lái)說(shuō)是相對(duì)封閉的文獻(xiàn),與廣義的《書(shū)》不能相等同。⑤從清華簡(jiǎn)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)看,戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)仍然如同當(dāng)時(shí)的大多數(shù)文獻(xiàn)一樣,是“單篇?jiǎng)e行”⑥的狀態(tài),與后世的《尚書(shū)》不同。這一特點(diǎn)決定了《書(shū)》較之《詩(shī)》更為開(kāi)放,“書(shū)”的文類(lèi)或文體意味因而更濃。此外,這一特點(diǎn)也導(dǎo)致較晚出現(xiàn)的戰(zhàn)國(guó)文獻(xiàn)得以憑借文體的類(lèi)同被納入《書(shū)》的大家庭之中。

在《左傳》一書(shū)中,稱引《書(shū)》主要存在以下幾種情形:

1.以具體篇名引入,共出現(xiàn)8次。如《左傳·昭公二十年》引苑何忌語(yǔ):“與于青之賞,必及于其罰。在《康誥》曰:‘父子兄弟,罪不相及。’況在群臣?臣敢貪君賜以干先王?”⑦

2.以“《書(shū)》曰”或“《書(shū)》云”引入,共出現(xiàn)7次,其中1次出自“君子曰”的“君子”評(píng)語(yǔ)。如《左傳·昭公十年》記子皮語(yǔ):“非知之實(shí)難,將在行之。夫子知之矣,我則不足。《書(shū)》曰:‘欲敗度,縱敗禮。’我之謂矣。夫子知度與禮矣,我實(shí)縱欲,而不能自克也。”

3.以“《國(guó)名+書(shū)》+曰”引入,其中“《夏書(shū)》曰”出現(xiàn)14次,有3次出自“君子曰”“君子謂”等“君子”評(píng)語(yǔ);“《商書(shū)》曰”出現(xiàn)4次,有1次出自“君子謂”的“君子”評(píng)語(yǔ);“《周書(shū)》曰”出現(xiàn)6次。如《左傳·哀公六年》記孔子語(yǔ):“楚昭王知大道矣。其不失國(guó)也,宜哉!《夏書(shū)》曰:‘惟彼陶唐,帥彼天常,有此冀方。今失其行,亂其紀(jì)綱,乃滅而亡。’又曰:‘允出茲在茲。’由己率常,可矣。”

4.以“《國(guó)名+書(shū)》+有之/有之曰”引入,共出現(xiàn)3次。如《左傳·僖公二十三年》載卜偃語(yǔ):“《周書(shū)》有之:‘乃大明服。’己則不明,而殺人以逞,不亦難乎?民不見(jiàn)德,而唯戮是聞,其何后之有?”《左傳·襄公三十年》載子產(chǎn)語(yǔ):“非相違也,而相從也,四國(guó)何尤焉?《鄭書(shū)》有之曰:‘安定國(guó)家,必大焉先。’姑先安大,以待其所歸。”

5.其他。如《左傳·文公十八年》記大史克語(yǔ):“故《虞書(shū)》數(shù)舜之功,曰‘慎徽五典,五典克從’,無(wú)違教也。曰‘納于百揆,百揆時(shí)序’,無(wú)廢事也。曰‘賓于四門(mén),四門(mén)穆穆’,無(wú)兇人也。”《左傳·莊公十四年》記君子曰:“《商書(shū)》所謂‘惡之易也,如火之燎于原,不可鄉(xiāng)邇,其猶可撲滅’者,其如蔡哀侯乎!”《左傳·襄公三十一年》記北宮文子之語(yǔ):“《周書(shū)》數(shù)文王之德曰:‘大國(guó)畏其力,小國(guó)懷其德。’言畏而愛(ài)之也。”

《書(shū)》曰”“《書(shū)》云”“《國(guó)名+書(shū)》+曰”“《國(guó)名+書(shū)》+有之/有之曰”的形式,出現(xiàn)合計(jì)34次,明顯多于以具體篇名引入的形式。由于《書(shū)》并不是一種封閉的文獻(xiàn),這里的“書(shū)”更多是作為文類(lèi)或文體的概念存在的。“書(shū)(書(shū))”字從聿,者聲,“聿”象執(zhí)筆,“書(shū)”的本義為書(shū)寫(xiě),后引申為書(shū)寫(xiě)的文本。商周時(shí)期的書(shū)面文本主要為儀式性文本,且主要由史官書(shū)寫(xiě),因而“書(shū)”往往與“史”相聯(lián)系,如《左傳·襄公十四年》云:“史為書(shū)。”正是中國(guó)古代注重書(shū)面記錄的傳統(tǒng),使這些儀式性文本得以傳世。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)人所說(shuō)的《書(shū)》,主要指這些前代王官遺文,其文體雖可細(xì)分為命、誥、誓等,但有大致趨同的文體特征,即以記言為主,依附于具體儀式。與《詩(shī)》一樣,《書(shū)》的反復(fù)稱引自然也強(qiáng)化了“書(shū)”的文類(lèi)或文體意義。

以具體篇名引入的形式亦值得關(guān)注。先秦文獻(xiàn)的篇題擬定原則,余嘉錫曾歸納為“以事與義題篇”與“摘其首簡(jiǎn)之?dāng)?shù)字以題篇”兩種。①《詩(shī)》中的篇題主要為后者,②此類(lèi)篇題與文體稱名無(wú)涉。至于《書(shū)》的篇題,則多屬于“以事與義題篇”③。有學(xué)者指出,《尚書(shū)》中一部分篇目的命題已帶有一些文體認(rèn)定的意味,即“以體命題”④。《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題中的“訓(xùn)”“誥”“誓”“命”等字眼是否便是文體稱名,尚可作進(jìn)一步討論。

前人很早便注意到《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題與文體稱名的關(guān)聯(lián)。偽孔安國(guó)《尚書(shū)序》在概述《尚書(shū)》的內(nèi)容時(shí)提到,“(孔子)討論墳、典,斷自唐虞以下,訖于周,芟夷煩亂,翦截浮辭,舉其宏綱,撮其機(jī)要,足以垂世立教,典、謨、訓(xùn)、誥、誓、命之文,凡百篇”⑤。“典”“謨”“訓(xùn)”“誥”“誓”“命”,此即所謂《尚書(shū)》“六體”。唐孔穎達(dá)《尚書(shū)正義》進(jìn)一步指出:“‘典’即《堯典》《舜典》,‘謨’即《大禹謨》《皋陶謨》,‘訓(xùn)’即《伊訓(xùn)》《高宗之訓(xùn)》,‘誥’即《湯誥》《大誥》,‘誓’即《甘誓》《湯誓》,‘命’即《畢命》《顧命》之等是也。”⑥“典”“謨”“訓(xùn)”“誥”“誓”“命”實(shí)際上是由《尚書(shū)》各篇的篇題末字歸納而來(lái)。孔穎達(dá)還在“六體”的基礎(chǔ)上增益“貢”“歌”“征”“范”四體,合為“十體”⑦,同樣是據(jù)篇題末字歸納出文體稱名。

這里需要澄清兩個(gè)問(wèn)題:其一,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題可追溯至何時(shí);其二,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題是否可以體現(xiàn)文體稱名。

二、《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的緣起

關(guān)于第一個(gè)問(wèn)題,宋人林之奇主張《尚書(shū)》的篇題淵源甚早:“《書(shū)》之名篇,非成于一人之手,蓋歷代史官各以其意標(biāo)識(shí)其所傳之簡(jiǎn)冊(cè),以為別異。”⑧認(rèn)為《尚書(shū)》的篇題來(lái)自歷代史官所自擬。有的學(xué)者也似乎默認(rèn)這一點(diǎn)。⑨果其如此,《尚書(shū)》的篇題則可上溯至商周時(shí)期,但這實(shí)際上難以得到證實(shí)。

目前尚未發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)早期之前的簡(jiǎn)牘,因而商周時(shí)期的簡(jiǎn)牘典籍或文書(shū)是否有標(biāo)注篇題的習(xí)慣難以確知。商周時(shí)期的甲骨卜辭和青銅銘文未見(jiàn)篇題。即便是到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,篇題也并非簡(jiǎn)牘文獻(xiàn)的必備要素。在目前所公布的100余篇戰(zhàn)國(guó)典籍類(lèi)簡(jiǎn)牘文獻(xiàn)中,在簡(jiǎn)冊(cè)上書(shū)寫(xiě)篇題的篇章只占到20%左右,出現(xiàn)頻率并不高。尤其是郭店楚墓竹簡(jiǎn),無(wú)一書(shū)寫(xiě)篇題。先秦的篇題制度并不像后世那般完備。至于傳世先秦典籍的篇題,由于不少出自后人的添加與改動(dòng),①因而這些典籍傳世本的篇題未必能反映先秦篇題的實(shí)際情形。已有學(xué)者指出,出土文獻(xiàn)的自帶篇題以及可靠傳世先秦典籍所稱引的篇題,是更為可靠的材料。②

先秦篇題或出自文獻(xiàn)整理、編纂者,此類(lèi)篇題較為穩(wěn)定;或出自文獻(xiàn)傳抄、保管者,或出自日常稱引的約定俗成,此類(lèi)篇題則具有偶然性。《書(shū)》作為較早實(shí)現(xiàn)經(jīng)典化的文獻(xiàn),其篇題當(dāng)出自整理、編纂者,這可從《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的穩(wěn)定性得到體現(xiàn)。如《康誥》與《大誓(或泰誓、太誓)》被春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)人頻繁征引,③這些篇章的篇題已得到當(dāng)時(shí)的公認(rèn)。清華簡(jiǎn)《尹誥》作為戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)抄本,簡(jiǎn)冊(cè)上未見(jiàn)篇題,《緇衣》(包括《禮記》本、郭店簡(jiǎn)本、上博簡(jiǎn)本)在引述該篇時(shí)稱作《尹吉(告)》或《尹誥》,可見(jiàn)清華簡(jiǎn)本雖未見(jiàn)書(shū)寫(xiě)篇題,但該篇顯然已有固定的篇題。當(dāng)然,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的穩(wěn)定性是相對(duì)的,如《尹告》與《尹誥》,便有細(xì)微差別;又如《孟子·萬(wàn)章上》所稱引的《堯典》,在《禮記·大學(xué)》中作《帝典》;再如《兌命》(即《說(shuō)命》)的篇題見(jiàn)于《禮記·緇衣》《禮記·文王世子》《禮記·學(xué)記》,而清華簡(jiǎn)本的自帶篇題則作《傅說(shuō)之命》。

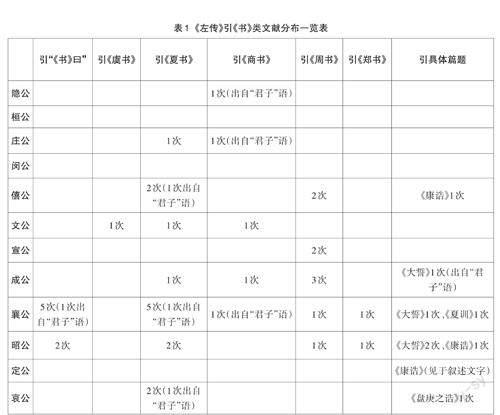

雖然目前尚未發(fā)現(xiàn)春秋時(shí)期的簡(jiǎn)牘材料,但從《左傳》《國(guó)語(yǔ)》的稱引情況看,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題至遲在春秋時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)。《左傳》是記述春秋史事的可靠史料,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的稱引習(xí)慣在《左傳》各部分的分布亦值得重視,由《左傳》引《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)分布一覽表(見(jiàn)下頁(yè)表1)可知,春秋時(shí)人對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的頻繁稱引開(kāi)始于魯僖公時(shí)期。在僖公之前,僅有魯莊公1次。④春秋時(shí)期的賦詩(shī)傳統(tǒng)亦與此相呼應(yīng)。《左傳》中貴族賦詩(shī)記錄的集中出現(xiàn)始于魯僖公二十三年(前637)重耳、秦穆公賦詩(shī)。當(dāng)然,《詩(shī)》《書(shū)》的集中引用始于魯僖公時(shí)期,并不意味著這兩種典籍在此時(shí)才正式結(jié)集。《詩(shī)》《書(shū)》的結(jié)集當(dāng)在此之前,但貴族階層在社會(huì)交際中運(yùn)用《詩(shī)》《書(shū)》的風(fēng)氣很可能在魯僖公前后才廣泛興起。從《左傳》看,人們對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)具體篇題的稱引最早出現(xiàn)于魯僖公三十三年(前627)。在《國(guó)語(yǔ)》一書(shū)中,除了時(shí)代較有爭(zhēng)議的《鄭語(yǔ)》記載了兩周之際史伯所稱引的《泰誓》,⑤其他幾條對(duì)《湯誓》《太誓》《大誓》篇題的引述均不早于魯僖公時(shí)期。

《書(shū)》中的命、誥、誓等文本,屬于儀式性文本,具有文書(shū)性質(zhì)。這些文本“藏于盟府”(《左傳·僖公五年》)之后,史官是否會(huì)添加篇題以便查閱,尚無(wú)線索可循。結(jié)合《左傳》《國(guó)語(yǔ)》的記載以及先秦的篇題制度,不難推知在《書(shū)》實(shí)現(xiàn)經(jīng)典化并被人們廣泛稱引之后,篇題才有可能被正式確定下來(lái)。《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的確立,應(yīng)不早于春秋時(shí)期。如果春秋之前《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題尚未確立,那么顯然難以根據(jù)這些篇題討論商代至西周的文體命名觀念。

三、《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題與文體稱名

再來(lái)看第二個(gè)問(wèn)題,即《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題是否可以體現(xiàn)文體稱名。

《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的命名存在多種形式,諸如《金縢》《君牙》之類(lèi)純名詞性的篇題顯然不能體現(xiàn)文體稱名。至于前人所謂“六體”“十體”的歸納,亦多有可商榷之處:“貢”“征”“范”在《尚書(shū)》篇題中僅各次出現(xiàn)1次,并不具備可重復(fù)性,很難說(shuō)是文體稱名;有的篇題末字無(wú)法拆解,其文體歸屬便成為問(wèn)題,故陸德明《經(jīng)典釋文》從“正”“攝”兩方面來(lái)分析“六體”;①有的篇題雖然帶有同樣的末字,但不能視作同一種文體,如孔穎達(dá)將《顧命》歸入“命”,但“顧命”與狹義的命體并不能等同。②后世學(xué)者或沿承“六體”之說(shuō),或跳出“六體”的拘囿,拋開(kāi)篇題末字,提出各自的《尚書(shū)》文體分類(lèi)及命名方案。③偽孔安國(guó)《尚書(shū)序》的“六體”說(shuō),已有學(xué)者指出是魏晉以來(lái)文體論興盛背景下的產(chǎn)物。④從偽孔安國(guó)《尚書(shū)序》到后來(lái)的種種歸納方案,都是從后人視角出發(fā),帶有一定的主觀性,并不能客觀反映先秦的文體分類(lèi)及命名觀念。

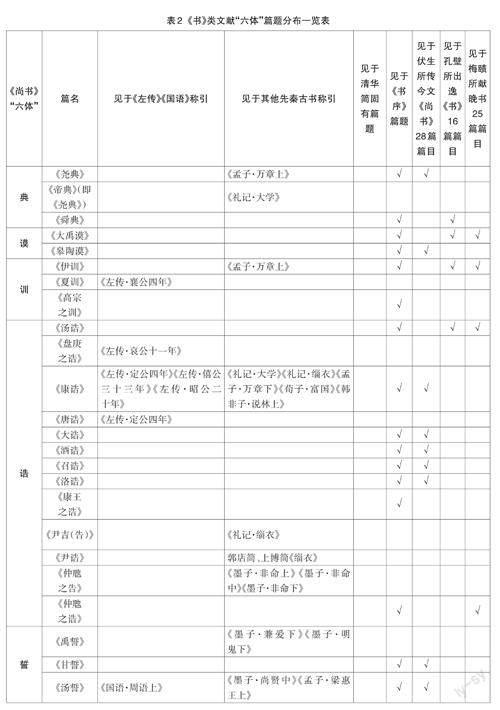

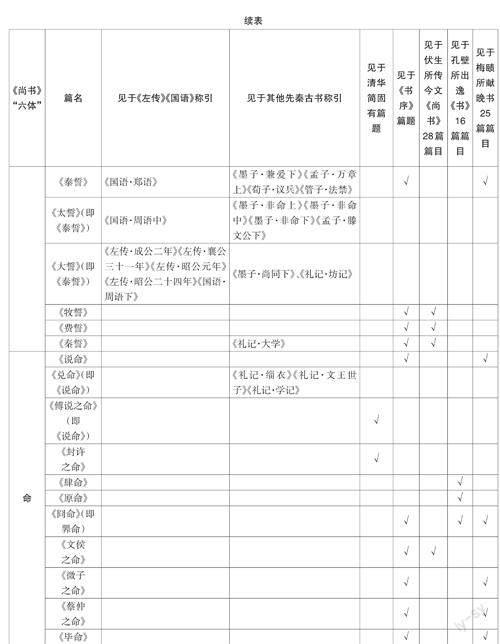

以下試以“六體”為例,梳理《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)相應(yīng)篇題在文獻(xiàn)中的分布情況。

《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的出處,大致可分為以下三類(lèi):

1.傳世先秦文獻(xiàn)所稱引。雖然不能排除傳世先秦文獻(xiàn)經(jīng)過(guò)后人改動(dòng),但它們對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的稱引,相對(duì)傳世《尚書(shū)》篇目來(lái)說(shuō)更能反映《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題在先秦的實(shí)際情形。這些稱引《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的先秦文獻(xiàn),又大致分為兩種:其一為《左傳》《國(guó)語(yǔ)》,大致可反映春秋時(shí)期的情況;其二為戰(zhàn)國(guó)諸子文獻(xiàn),大致可反映戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的情況。

2.清華簡(jiǎn)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的固有篇題。清華簡(jiǎn)保存了一批戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)抄本,其中有些篇章抄寫(xiě)有篇題。這些篇題作為先秦時(shí)期《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的直接佐證,彌足珍貴。

3.傳世《尚書(shū)》篇目的篇題。包括《書(shū)序》篇目、伏生所傳今文《尚書(shū)》28篇篇目、孔壁所出逸《書(shū)》16篇篇目、梅賾所獻(xiàn)晚書(shū)25篇篇目所保存的篇題,這些篇題出現(xiàn)的時(shí)間難以確定,不能輕易視作先秦《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的固有篇題。《文侯之命》的篇題不見(jiàn)于傳世先秦文獻(xiàn)稱引,卻與清華簡(jiǎn)《傅說(shuō)之命》《封許之命》的篇題形式相近,《禮記·緇衣》所引《太甲》《甫(呂)刑》《君雅(牙)》《君陳》等篇題亦與傳世《尚書(shū)》篇題相合,說(shuō)明《書(shū)序》等文獻(xiàn)的篇目亦當(dāng)淵源有自。

據(jù)上表所示,《堯典》《舜典》《大禹謨》《皋陶謨》的篇題并不見(jiàn)于《左傳》《國(guó)語(yǔ)》的稱引。這并不意味著這些篇章在春秋時(shí)期不存在。《左傳·文公十八年》記大史克語(yǔ):“故《虞書(shū)》數(shù)舜之功,曰‘慎徽五典,五典克從’,無(wú)違教也。曰‘納于百揆,百揆時(shí)序’,無(wú)廢事也。曰‘賓于四門(mén),四門(mén)穆穆’,無(wú)兇人也。”此處《虞書(shū)》指的便是《堯典》。但由于缺乏明確的記錄,春秋時(shí)期是否存在《堯典》《舜典》《大禹謨》《皋陶謨》的篇題,難以確定。即便是在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,《堯典》還有《帝典》的別稱,意味著其篇題尚未完全定型。就詞義而言,“典”指重要的文獻(xiàn),“謨”訓(xùn)“謀”,前者強(qiáng)調(diào)文獻(xiàn)的重要性,后者撮述文義,因而都很難被視作文體稱名。

“六體”之中,相對(duì)可靠并對(duì)后世產(chǎn)生后續(xù)影響的文體稱名有“訓(xùn)”“誥”“誓”“命”。西周的銅器銘文中與文體有關(guān)的行為方式主要有“誥”“告”“誓”“命”。“典”“謨”“訓(xùn)”“誥”“誓”“命”這六體,在《周書(shū)》中只有“誥”“誓”“命”這三體。而清華簡(jiǎn)《四告》以及《尚書(shū)·金縢》中的冊(cè)祝之辭均屬于告神之“告”。如此一來(lái),西周的《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)可與西周銅器銘文相參證的主要文體有“誥”“告”“誓”“命”。《虞書(shū)》《夏書(shū)》《商書(shū)》都很難說(shuō)是虞、夏、商時(shí)期的實(shí)錄,只有屬于《周書(shū)》的篇章,其寫(xiě)作時(shí)代相對(duì)可靠,基本來(lái)自西周的儀式性文本,故可大致反映春秋之前文體分化的情形。

《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題中的“訓(xùn)”和“典”,皆用作名詞。至于篇題中的“誥”“告”“誓”“命”,則不可一概而論。于雪棠將這些詞均理解作動(dòng)詞或動(dòng)詞性詞組。①準(zhǔn)此,則這些詞尚未成為真正的文體稱名。漢語(yǔ)的名詞與動(dòng)詞之間常存在轉(zhuǎn)化的關(guān)系,當(dāng)其語(yǔ)法位置為主語(yǔ)或賓語(yǔ)時(shí),便要視作名詞或名詞性詞組。由于篇題并非完整的句子,因此篇題中的“誥”“告”“誓”“命”究竟用作名詞還是動(dòng)詞,往往難以確定。不過(guò)在一些篇題中,這些過(guò)去被視作文體稱名的詞實(shí)際上只能理解作動(dòng)詞。如《大誥》的篇題,取自文中的“猷,大誥爾多邦……”,“大誥”之“誥”作動(dòng)詞解。《康誥》《酒誥》《召誥》《洛誥》諸篇的得名亦與篇中作為行為方式的“誥”有關(guān)。又如《尹告》的篇題,根據(jù)清華簡(jiǎn)本所揭示的內(nèi)容,實(shí)際上來(lái)自“摯(即伊尹)告湯曰”②一語(yǔ),“尹告”指的是伊尹“告”湯。再如《說(shuō)命》或《傅說(shuō)之命》的篇題,得自篇中武丁“命”傅說(shuō)的行為,即清華簡(jiǎn)《傅說(shuō)之命》上篇的結(jié)尾“王用命說(shuō)為公”,以及下篇的“余惟命汝說(shuō)庸朕命”③。但《傅說(shuō)之命》主要內(nèi)容為武丁的誥辭,并未涉及真正的“命”——冊(cè)命之文。“命”只是儀式背景,并不能體現(xiàn)該篇的文體。清華簡(jiǎn)《攝命》當(dāng)即業(yè)已亡佚的《冏命》,④但該篇主要是冊(cè)命儀式上的誥辭,并未見(jiàn)冊(cè)命之文。⑤正如《傅說(shuō)之命》,其篇題的“命”體現(xiàn)的是總體的儀式情境,即結(jié)尾的冊(cè)命儀式,并不能準(zhǔn)確反映其文體。從以上例證看,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題中的“誥”“告”“誓”“命”,原先都應(yīng)該是表示行為方式的動(dòng)詞,亦即“主題/人物/地點(diǎn)+行為方式”的篇題形式。

其他《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題亦可相驗(yàn)證。先秦的原本《胤征》并未流傳至今,但《書(shū)序》與《史記·夏本紀(jì)》皆言“胤往征之,作《胤征》”①,“征”是動(dòng)詞。《逸周書(shū)·程寤》(清華簡(jiǎn)亦有相應(yīng)的文本)篇題中的“程”為地名,“寤”取自篇中的“寤驚”,亦為動(dòng)詞。②經(jīng)學(xué)者考證,《逸周書(shū)·世俘》才是真正的《武成》,“武成”取自首句“維四月乙未日,武王成辟”,“成”亦為動(dòng)詞。可見(jiàn)“主題/人物/地點(diǎn)+行為方式”的篇題形式習(xí)見(jiàn)于《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)。類(lèi)似的還有清華簡(jiǎn)《耆夜》,該篇有“耆夜”的自帶篇題,“耆”為地名,裘錫圭將“夜”讀作“舉”③,“舉”即篇中“舉爵”之“舉”,也是動(dòng)詞。

除了《大禹謨》和《皋陶謨》這兩個(gè)不見(jiàn)于先秦文獻(xiàn)稱引的篇題,上述表格中的篇題均為二字或四字。當(dāng)表示行為方式的詞之前的名詞(主題/人物/地點(diǎn))為兩字時(shí),便在中間添一“之”字,表現(xiàn)為“主題/人物/地點(diǎn)+之+行為方式”的四字題篇形式。之所以加“之”字,當(dāng)是為了協(xié)調(diào)音節(jié) 。在添加“之”字之后,亦即構(gòu)成“NP+之+VP”的結(jié)構(gòu)時(shí),謂詞性的主謂結(jié)構(gòu)便會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槊~性的偏正結(jié)構(gòu)。④

類(lèi)似的情況亦見(jiàn)于《左傳》。《宣公十二年》云:“箴之曰:‘民生在勤,勤則不匱。’”《襄公四年》云:“官箴王闕。”上述辭例中的“箴”均為動(dòng)詞。《襄公四年》“官箴王闕”的下文作:“于虞人之箴曰:‘芒芒禹跡,畫(huà)為九州,經(jīng)啟九道。民有寢、廟,獸有茂草;各有攸處,德用不擾。在帝夷羿,冒于原獸,忘其國(guó)恤,而思其麀牡。武不可重,用不恢于夏家。獸臣司原,敢告仆夫。’虞箴如是,可不懲乎?”“虞人之箴”已經(jīng)是名詞性詞組,“箴”是作為文體存在的。“虞人之箴”還可簡(jiǎn)寫(xiě)作“虞箴”,亦為名詞性詞組。《襄公四年》云:“國(guó)人誦之曰:‘臧之狐裘,敗我于狐駘。我君小子,朱儒是使。朱儒朱儒,使我敗于邾。’”《襄公三十年》云:“從政一年,輿人誦之曰:‘取我衣冠而褚之,取我田疇而伍之。孰殺子產(chǎn),吾其與之!’”上述辭例的“誦”均為動(dòng)詞。《僖公二十八年》云:“楚師背酅而舍,晉侯患之。聽(tīng)輿人之誦曰:‘原田每每,舍其舊而新是謀。’”此句的“輿人之誦”則為名詞性詞組。

《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)“主題/人物/地點(diǎn)+之+行為方式”的四字題篇形式,盡管最初可能還是為了強(qiáng)調(diào)某種行為方式,但“盤(pán)庚之誥”“康王之誥”“封許之命”“文侯之命”中的“誥”和“命”顯然極易被理解作名詞性的文體稱名。在類(lèi)似的篇題中,有的無(wú)疑要視作名詞性詞組。如《逸周書(shū)·顧命》在清華簡(jiǎn)中有相對(duì)應(yīng)的文本,清華簡(jiǎn)本有“祭公之顧命”這樣的固有篇題,該篇題又見(jiàn)于《禮記》本、郭店簡(jiǎn)本、上博簡(jiǎn)本《緇衣》所引,⑤“顧命”是作為名詞且是文體稱名存在的。《尚書(shū)·金縢》在清華簡(jiǎn)中亦有相對(duì)應(yīng)的文本,清華簡(jiǎn)本有“周武王有疾周公所自以代王之志”這樣的固有篇題,“之志”也具有名詞性。類(lèi)似的還有《左傳·襄公三十年》所引《仲虺之志》(《墨子·非命》引作《仲虺之告(誥)》)、《成公四年》所引《史佚之志》。清華簡(jiǎn)《周公之琴舞》有“周公之琴舞”的固有篇題,另有“周公之頌詩(shī)”一題,誤書(shū)于《芮良夫毖》簡(jiǎn)1的簡(jiǎn)背,⑥無(wú)論是“琴舞”還是“頌詩(shī)”,都是名詞性的文體稱名。不過(guò),清華簡(jiǎn)《傅說(shuō)之命》雖以“命”為題,文體卻非《封許之命》《文侯之命》那樣的冊(cè)命之文,可見(jiàn)“傅說(shuō)之命”之“命”并不能反映該篇的文體特征。這種復(fù)雜性呈現(xiàn)出由行為方式向文體稱名轉(zhuǎn)變的過(guò)渡特征。

《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題在流傳的過(guò)程中不排除經(jīng)過(guò)后人的改動(dòng)。今本《禮記·緇衣》所引《尹吉》,“吉”為“告”之訛,故當(dāng)作《尹告》。鄭玄曾指出:“‘吉’當(dāng)為‘告’,‘告’,古文‘誥’,字之誤也。《尹告》,伊尹之誥也。”①然而根據(jù)先秦的用字習(xí)慣,“誥”寫(xiě)作“ ”,無(wú)由訛作“告”。從清華簡(jiǎn)《尹誥》看,②《尹告》的篇題得自篇中的“摯告湯曰”一語(yǔ),可進(jìn)一步證明篇題當(dāng)以“告”為是。若作《尹誥》,則與商湯和伊尹的君臣關(guān)系不符,伊尹告湯之語(yǔ)不應(yīng)為表示上告下的“誥”。然而戰(zhàn)國(guó)晚期的郭店簡(jiǎn)及上博簡(jiǎn)本《緇衣》均引作《尹(誥)》,一個(gè)可能的解釋是,當(dāng)時(shí)人們受到《盤(pán)庚之誥》之類(lèi)篇題的影響,已將“誥”視作一種文體稱名,且已不理解《尹告》的得名根據(jù)。這種改動(dòng)也可在一定程度上體現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)晚期的文體命名觀念。類(lèi)似的還有《仲虺之誥》。《墨子·非命》上中下三篇均引作《仲虺之告》,仲虺是臣,作“告”更恰如其分。該篇之所以又被稱作《仲虺之誥》,也當(dāng)是受到《盤(pán)庚之誥》之類(lèi)篇題的同化而模糊了文體的界限。

《兌(說(shuō))命》與《傅說(shuō)之命》之間的差異亦值得注意。《禮記·緇衣》《禮記·文王世子》《禮記·學(xué)記》引作《兌(說(shuō))命》,其中《緇衣》一般認(rèn)為是孔子裔孫子思所作,時(shí)代在戰(zhàn)國(guó)早期。考慮到清華簡(jiǎn)《傅說(shuō)之命》屬于戰(zhàn)國(guó)中晚期的抄本,我們不能排除一種可能,即《兌(說(shuō))命》是更早的篇題,“命”原為動(dòng)詞,后人或出于對(duì)“命”這一文體的認(rèn)識(shí),以及受到《封許之命》之類(lèi)篇題的影響,將其擴(kuò)展為《傅說(shuō)之命》這樣的篇題。限于材料,難以質(zhì)言。

至于《堯典》《帝典》《夏訓(xùn)》這樣的篇題,由于“典”“訓(xùn)”的名詞性更為明顯,故可能也會(huì)影響人們對(duì)其他《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)篇題的認(rèn)識(shí),自然而然將“誥”“告”“誓”“命”也理解作名詞,從而帶來(lái)趨同的效應(yīng)。

總之,《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的篇題不可一概而論,其中的“誥”“誓”“命”最初應(yīng)表示行為方式,后向文體稱名轉(zhuǎn)變,已有“以體命題”的意味。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)人對(duì)《書(shū)》類(lèi)文獻(xiàn)的稱引,愈加鞏固“誥”“誓”“命”作為文體稱名的意義,文體命名觀念也得以進(jìn)一步走向成熟。