土木工程專業本科工程力學課程“3+3”雙主體教學模式創新與實踐

毛佳佳,楊慶生,曹東興,雷 鈞

(北京工業大學,北京 100124)

《中國學科發展戰略》[1]明確指出工程力學是土木工程的支撐學科。作為土木類專業本科生的基礎必修課程,工程力學前接高等數學、大學物理等公共基礎課程,后續結構力學、混凝土結構原理、建筑抗震設計及橋梁工程等專業核心課程。土木工程專業本科工程力學課程一般包括靜力學和材料力學兩部分內容[2],主要研究物體的平衡及構件的強度、剛度和穩定性,利用力學思維和方法,解決土木工程在勘察、設計和施工過程中涉及到的結構平衡和變形等實際問題。工程力學是土木類專業本科生接觸到的第一門與專業相關的課程,承擔著承上啟下、從基礎向專業轉換的關鍵性作用[3]。與公共基礎課程相比,工程力學的教學需要貼近實際工程案例,啟蒙學生的工程意識和工程分析思維;與專業核心課程相比,工程力學的教學需要注重培養學生科學的思維和嚴謹的態度,牢固樹立學生質量安全意識,筑牢學生能力根基。

北京工業大學的土木工程專業為國家一流專業和國家一流學科,作為本專業主要基礎課程的工程力學課程是國家首批一流課程和國家首批課程思政示范課程。近幾年,在土木工程本科專業工程力學課程教學中,以學生為中心,著力進行了教師側的“科學研究、工程發展、名師講堂”和學生側的“實驗、實踐、實際”的“3+3”雙主體教學模式的創新與實踐,取得良好的教學效果。

一 課程發展現狀

土木工程早期是通過吸取工程實踐中失敗的教訓、總結成功的經驗而發展起來的,直到17 世紀,以伽利略和牛頓為先導的近代力學開始形成,力學學科的發展和成熟,同土木工程實踐結合起來,才使土木工程逐漸從經驗發展成為科學。工程力學是通過構建力學模型,利用力學思維和方法,解決土木工程在勘察、設計和施工過程中涉及的結構構件平衡和變形等實際問題。

新工業革命正加速進行,傳統的課堂教學已經無法滿足新工科關于創新型人才培養的要求,需要不斷探索新的教學方法,為國家培養德學兼修、德才兼備的高素質工程人才。快速發展的網絡環境正改變著當代大學生的生活、學習和行為方式,大爆炸式的信息傳播模式改變了過去單一、枯燥的學習模式,為學生開拓視野、研究學習、獲取信息提供了更為廣闊的平臺,為了適應新時代大學生的學習習慣,引導新時代大學生樹立科學的價值觀,工程力學的教學也需要不斷與時俱進,發展滿足新時代背景下大學生需求的創新教學。

作為一門經典的基礎力學課程,工程力學的一部分知識點或多或少在網絡上都能夠找到解答,傳統的教學模式已經無法獲得學生的青睞。但工程力學固有的工程科學屬性和求真的理性思維卻很難通過片段式的網絡學習獲得,學生的能力也很難有系統性的訓練和發展。工程力學的教學急需加強課程體系的整體性、趣味性和探索性,對學生進行正確引導,激發學生的學習內生動力,幫助學生認識和探索自然規律的核心,即理論與實際的緊密結合,科學與技術的緊密結合,鼓勵學生發揚創新精神,自主探索,重視合作與交流,實現價值塑造、能力培養和知識傳授三位一體的教學目標[4]。

二 精細化教學創新設計

新時代背景下的大學生思維敏捷、機智聰明、富有才識,他們看重個人興趣愛好,勇于表現自我,敢于突破,也更容易接受和融入新生事物,能夠為創新教學的實施提供土壤。高校教師大都具備科學研究的能力,持續緊跟前沿科學技術,尤其是力學教師一直關注工程技術發展,利用力學基本知識和原理,圍繞工程中的需求和力學問題進行科研探索,能夠為教學創新的實施輸送養分。在當前信息科技高速發展的時代,大量國家級精品課程在各類慕課和信息資源平臺上線,無數在線優質教學資源成功突破了傳統授課對時間和地點的限制,能夠為教學創新的實施提供時間和空間。

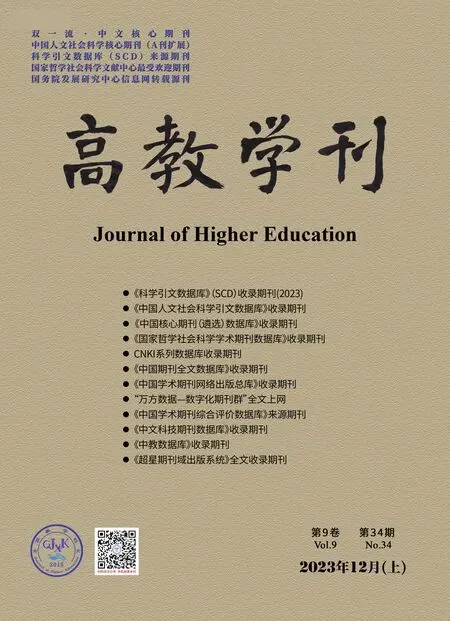

為了使工程力學教學適應現代高速發展的土木工程,符合新時代大學生的成長規律和需求,工程力學課程充分發揮以工程為背景,以實驗為基礎,以理論實踐為手段,以解決實際問題為目標的課程性質和課程優勢。土木工程本科專業工程力學的課程教學通過“科學研究、工程發展、名師講堂”和“實驗、實踐、實際”的“3+3”雙主體教學模式的創新設計與實踐,重塑教學內容,完善能力為先的教學過程評價體系,提升教學目標,構建知識-能力-價值三點對應的課程育人教學體系,如圖1 所示。

圖1 工程力學課程教學創新整體思路

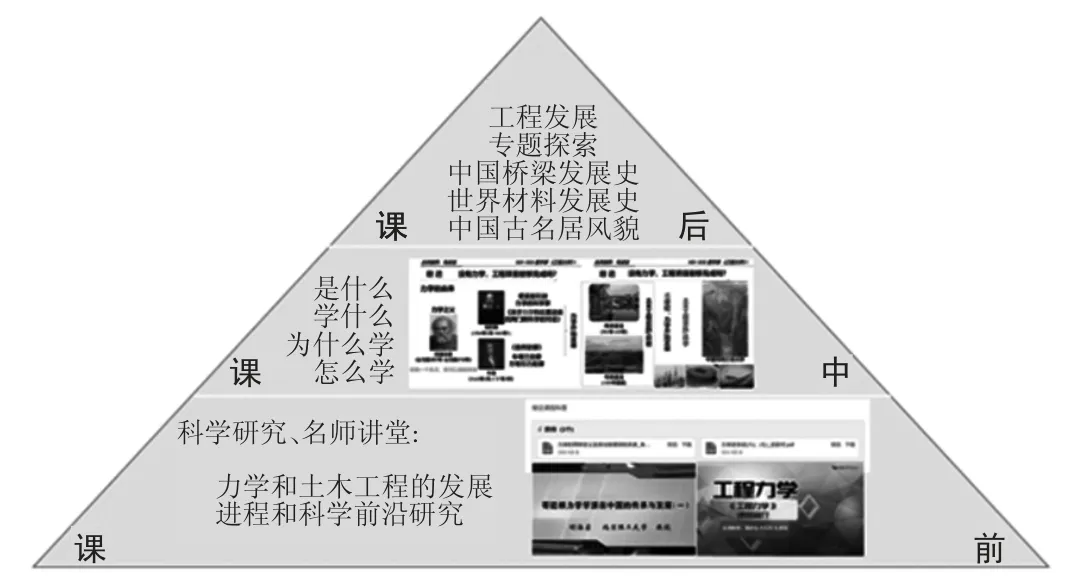

學生作為教學對象和主體,體現以學生為本的思想是教學設計的核心。將課程內容分解為線上探索、課堂講解及課后研討三個部分,最大限度提高學生在整個教學過程中的參與度。在課前,嚴格挑選與教學內容密切相關的、具有趣味性的名師講堂、報道和圖文,形成課前推送,通過雨課堂發送給學生,引導學生思考;課中,將知識化繁為簡,借助雨課堂就重點、難點問題進行詳細地講解和討論,實現互動式的知識傳播,培養學生科學的思維方式;課后,聯系理論知識和工程發展設計拓展類課題,組織學生以分組的形式進行課外實踐,統籌實現“課前+課中+課后”階梯式學習任務,讓傳統力學知識和科學精神以學生樂于接受的方式,活躍在課堂和學生的日常生活中。

為了進一步加強課程體系的整體性、趣味性和探索性,充分訓練學生用力學思維、科學方法分析復雜工程問題的理性思維習慣,引導學生樹立科學的價值觀,強化學生的工程倫理教育,新時代背景下工程力學的課程教學更需要關注課外實踐和自主創新,引導學生積極參與課外實踐,關注工程發展,提升專業自信。在緒論的課程教學中聯系力學和土木工程發展史,激發學生的學習內生動力,在學生心中厚植家國情懷;在靜力學的課程教學中強調啟發性,培養學生思維;在材料力學的課程教學中依托工程實際,培養學生責任意識;鼓勵學生進行以基礎理論為核心,向科學研究和工程實際進行無邊界延伸的自主創新,并定期組織自主創新活動和答辯會。同時,完善以能力為先的教學評價體系,加大探究性、創新性、綜合性內容所占比重。

三 “3+3”雙主體教學模式的實踐

結合土木工程專業本科生的培養目標,學生掌握工程力學基礎理論框架后,通過學習后續結構力學、土力學、基礎工程、土木工程材料、混凝土結構、鋼結構、工程施工及管理等專業核心課程,最終需要解決實際土木工程問題。作為土木工程的支撐學科,工程力學以工程為背景,以實驗為基礎,以理論實踐為手段,以解決實際問題為目標。為最大限度激發學生的內生學習動力,充分發揮教師緊跟前沿科技和工程技術發展的優勢,利用新時代背景下的信息資源,“3+3”雙主體教學模式從教師主體出發,主導“科學研究、工程發展、名師講堂”相融合的新型課堂,助力傳統力學破圈而出,為傳統教學“增負”,讓課程知識流動,實現學生主體“實驗、實踐、實際”的學習目標。

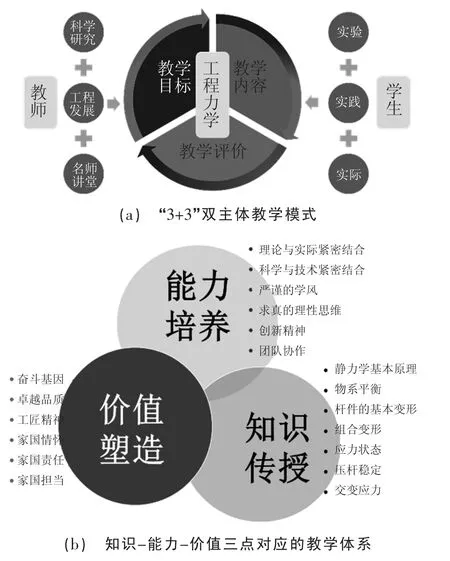

(一)案例一:緒論教學提問題增興趣

以科學研究、工程發展和名師講堂為主,輔以實驗、實踐和實際,緒論的課程教學需要教會學生工程力學是什么、學什么、為什么學、怎么學等這類激發學生內生學習動力的關鍵問題。如圖2 所示,課前,通過雨課堂給學生推送力學知名專家及工程力學教學名師的講座、視頻和文獻,將學生帶入力學學科和工程發展的科學發展長河中[5-8],引發學生思考;課中,利用雨課堂給學生發送類似“沒有力學,工程項目是否能夠完成”“先有實驗,還是先有理論”“你認為的工程力學是什么”等這類開放性問題,激發學生的學習內生動力,并對基于力學而發展壯大的土木工程實例作介紹;課后,圍繞世界材料發展、世界和我國橋梁發展、我國各地建筑特色等科學研究和工程發展設計相關專題,按小組給學生布置課外實踐活動,幫助學生感受力學在工程發展中的地位,增強學生的文化自信和專業自信。

圖2 緒論教學思路和案例

(二)案例二:靜力學教學循原理建思維

靜力學研究剛體的平衡問題,其基本理論是人類在長期生產實踐中積累起來的關于力的基本公理。實際上,這些基本公理和平衡問題在中學物理中有所提及,學生只是缺乏系統性的歸納和訓練。在靜力學教學中則主要以設置“課前+課中+課后”階梯式學習任務為主,課前,通過雨課堂給學生推送高中物理涉及力學知識的教學視頻,幫助學生激活高中物理中零星出現過的力學概念和知識;課中,不再照本宣科地介紹靜力學基本公理,而是通過土木工程實例引導學生理解力的基本概念,區分剛體和變形體的概念,就重難點問題進行詳細講解,與學生進行實時互動,掌握學生的理解程度,引導學生自己總結靜力學基本公理,幫助學生形成力學思維;課后,借助雨課堂,針對學生易錯的課后題發起雙匿名形式的相互批閱,形成自主糾錯的學習氛圍,啟發學生邏輯有序的分析思路和以目標為導向的解題過程,養成科學習慣。

(三)案例三:材料力學教學重方法拓實踐

以實驗、實踐和實際為主,輔以科學研究、工程發展和名師講堂,材料力學的課堂教學以靜力學為基礎,幫助學生深入理解剛體和變形體的區別和聯系,在基本假設的前提下,研究構件在外力作用下變形與破壞的基本規律,解決實際工程問題,培養學生責任意識。針對每一種基本變形配以專門的土木工程項目主題作為課前推送,調動學生的學習興趣。課中,拒絕填鴨式教育,針對具體的變形情況,采用實驗先行,通過觀察實驗現象,聯系基本假設,思考本質問題,形成理論,繼而解決實際工程問題。由于實際工程應用還需考慮結構設計安全可靠與經濟合理之間的矛盾,充分降低材料消耗、減輕重量、節省資金,設計課外實踐活動,讓學生將理論結果與工程實際相聯系,形成理論分析和工程應用的正反饋。

材料力學涉及抽象思維和數學推導較多,例如超靜定結構的求解,學生容易出現畏難和煩躁情緒,此時需要借助科學研究手段,將學生難以理解的理論結果進行模擬和仿真,可視化知識點,激發學生的學習興趣,增強學生自信心。面對一些看似有害的力學現象,例如壓桿失穩問題,不僅說明如何避免該現象的發生,還聯系最新的科學研究成果,說明對失穩問題的合理利用,養成學生辯證的思維。

經過課程的學習、課上實驗的練習以及課外實踐的拓展,鼓勵學生根據具體工程結構的服役環境和幾何特征,提出影響結構工作應力的因素,通過理論計算、有限元模擬以及實驗分析,說明該因素對整體結構的影響,提出解決方案;或者自主設計滿足安全要求、使用要求及經濟要求的簡單工程結構,例如橋梁、房屋、起重機等。

四 “3+3”雙主體教學模式的教學評價體系與實施效果

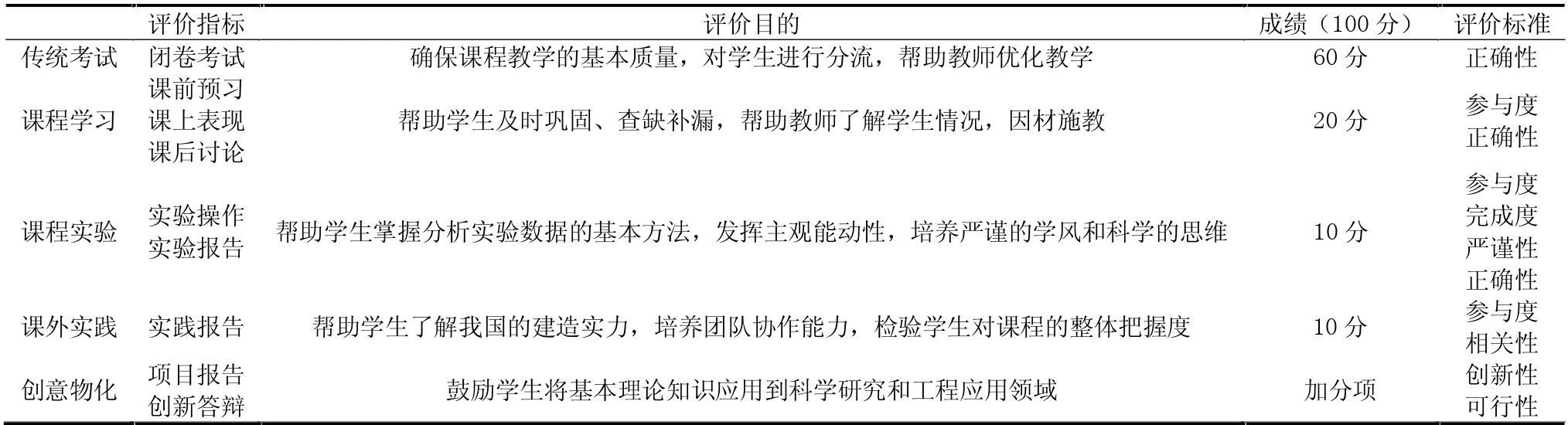

課程考核是檢驗教學效果的重要方法之一,也是教師提高教學方法、調整教學內容以達到教學目標的重要依據。由表1 可知,“3+3”雙主體教學模式的教學評價以能力為先,保留傳統課程中學生能夠接受的、足以考察學生對知識理解程度的傳統考試形式;在不脫離教學內容的前提下,設置能夠體現學生工程意識、工程分析思維、質量意識等高階能力的考核方式,包括課程學習、課程實驗和課外實踐;單獨設置創意物化評價模塊,對學生,從而實現價值塑造-能力培養-知識傳授三位一體的教學目標,幫助教師迭代教學內容,實現更高質量的課程教學。

表1 “3+3”雙主體教學模式的評價體系

五 結束語

經過近幾年的探索與實踐,學生全程參與式“3+3”雙主體教學模式成功獲得了學生、后續課程教師及學校的肯定,幫助學生在“枯燥”的學習當中找到了快樂,激發了學生的學習內生動力,提高了學生的學習效率,培養了學生利用簡單的力學模型和理性思維解決復雜工程問題的能力。在學生培養全過程中,學生普遍表示,工程力學中的理論與實際相結合的思想能夠啟蒙其工程意識和工程分析思維,對工程問題的分析樹立了質量安全意識,培養了其科學素養。