高三、大一學生生活方式因素與心理健康關系的研究

章 文,張浩帆,張衛平,孫 波,陳曉雷,王玉秀

(浙江工業大學 體軍部,浙江 杭州 310023)

近些年來,國家對國民心理健康高度重視并將其納入健康中國戰略,但青少年的心理健康水平依舊不容樂觀[1]。目前,我國青少年心理健康工作面臨著新形勢,教育部等十七部門印發了《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃(2023—2025年)》,提出了面對學生心理健康復雜多樣的影響因素,需要建構橫向與縱向一體化的學生心理健康工作體系。縱向一體化建設需要貫通大中小學各學段,其對應著時間軸線上的個人成長,要積極探索及時又安全的心理健康教育模式方式,讓學生在升學轉學進入新環境的時候及早得到引導及支持。社會心理發展理論指出人的每一個發展階段都有需要解決的危機或心理發展任務,這些階段的發展環環相扣。高三和大一學生處于高中學段及大學學段的重要過渡期,他們以高考作為分水嶺,其生活方式均存在不同模式,但目前關于這兩個學生群體生活方式與心理健康關系的研究還很欠缺。因此,本研究將探索高三和大一學生生活方式因素和心理健康水平的差異及兩者間的相互關系,研究將為這兩個特殊學生群體心理健康縱向一體化建設提供數據支撐。

國內外的研究均表明,健康的生活方式利于促進心理健康水平[2]。生活方式可以從廣義與狹義兩個方面來界定,廣義的生活方式涵蓋全部的生活領域,包括物質生活、勞動生活、精神生活等廣闊的領域[3];狹義的生活方式主要集中在日常生活領域,包括飲食、睡眠、閑暇生活等內容[4]。本研究以高三年級和大一年級學生為研究對象,結合學生生活方式特點,從健康生活的角度出發,根據狹義生活方式的概念界定,納入飲食情況、睡眠情況、運動參與情況、靜坐學習情況、電子屏幕使用情況五個部分。心理健康指的是個體的精神衛生狀況,即較少的消極心理與癥狀,同時有良好的心理機能與積極的心理狀態[5,6]。Greenspoon等人(2001)指出相比于單維度的指標,從正性和負性兩個方面評估心理健康能夠更加全面地了解個體的心理健康狀態[7]。因此,本研究基于心理健康雙因素模型從積極心理和消極心理兩個維度探討高三和大一年級學生的心理健康狀況。

健康的生活方式對心理健康的積極影響已經得到論證[8,9],目前關于兩者關系的研究對象主要集中在某一學段的學生群體,而高三和大一年級學生處于高中與大學的銜接期,他們正處于生活方式、健康行為習慣建立的最佳時期,同時也是危險行為的高發期,青少年時期的生活方式不僅會影響當前的心理狀態,還會影響以后的身心健康和生活質量[10,11]。本研究假設:高三和大一年級學生生活方式存在差異,其中,良好的飲食習慣、睡眠時間、積極的運動參與均會對心理健康產生積極影響,而過多的電子屏幕使用則對心理健康產生負面影響。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

采取分層隨機抽樣的研究方法在浙江省杭州、金華、寧波、衢州四個地市中隨機抽取2所高中學校,以高三年級學生作為研究對象,每個學校抽取100人(男女各50人),共獲得800份問卷,剔除缺失和無效數據后,共獲得727份有效問卷,其中,男生386人,女生341人。其次,在浙江省內抽取4所普通高等學校,以大一學生作為研究對象,每個學校抽取160人(男女各80人),共獲得640份問卷,剔除缺失和無效數據后,共獲得611份有效問卷,其中,男生336人,女生275人。最終共獲得1 338份有效問卷。

1.2 研究工具

1.2.1 基本信息問卷。編寫基本信息問卷,問卷內容包括性別、年齡、年級情況。

1.2.2 生活方式問卷。本研究自編生活方式問卷,分別對早餐使用、睡眠時間(以每周上學日和周末休息時間計算一周睡眠時間)、每周運動參與(以每周運動時間×強度×頻率作為運動參與指標)、每周靜坐學習時間(以每周上學日和周末學習時間計算一周平均學習時間)、每周電子屏幕使用時間(以每周上學日和周末電子設備使用時間計算一周平均電子屏幕使用時間)五個方面進行調研,對問卷指標進行選取和優化,每個方面設計一個題項進行施測。

1.2.3 心理健康問卷。本研究自編心理健康問卷,從正性和負性兩個維度對心理健康進行評估,評估指標包括軀體狀態、自我認知、情緒體驗、情緒控制、自我評價、人際交往、應對、興趣8個方面,在積極心理和消極心理兩個維度上設計題項。問卷共包括24個題項,積極心理14題,消極心理10題,使用李克特五點計分,兩維度分別計分。該問卷正性維度Cronbach’s α系數為0.954,負性維度Cronbach’s α系數為0.941,信度較高。對問卷進行探索性因子分析,KMO值為0.963,Bartlett球形檢驗的顯著性為0.000,適合進行因子分析。共析出2個因子,累積貢獻率為64.353%。各題項均符合維度假設,且因子載荷值均大于0.6。

1.3 過程

組織被試在統一教室內進行團體施測,主試統一培訓,指導語一致。采用紙質化測量問卷,被試填寫完畢后回收數據,對原始數據進行處理,合成量表分或維度分,最后導入SPSS軟件,使用SPSS22.0對數據進行統計分析。

2 研究結果

2.1 共同方法偏差檢驗

使用Harman單因子法進行共同方法偏差檢驗,納入全部題項后進行探索性因子分析檢驗,結果發現析出12個因子,第一個因子解釋了21.553%的變異量,小于40%,表明本研究不存在嚴重的共同方法偏差。

2.2 高三年級與大一年級學生的差異分析

除睡眠情況外,高三年級和大一年級學生在生活方式的其他維度和心理健康水平上存在顯著性差異。相較于大一學生而言,高三學生飲食情況更健康(P<0.01),使用的電子屏幕時間更少(P<0.01),但靜坐學習時間更長(P<0.01),運動參與更少(P<0.01),心理健康狀況也更差,積極心理水平較低(P<0.05),消極心理水平較高(P<0.01)。

表1 高三與大一年級學生生活方式因素與心理健康狀況的比較分析表

2.3 生活方式因素與心理健康的相關分析

在控制性別和年級變量后,運動參與、睡眠時間與積極心理呈現顯著性正相關(P<0.05),電子屏幕時間與積極心理呈顯著性負相關(P<0.01);運動參與、睡眠時間、飲食情況與消極心理呈顯著負相關(P<0.01),電子屏幕時間與消極心理呈顯著性正相關(P<0.01)。

表2 學生生活方式因素與心理健康相關分析表

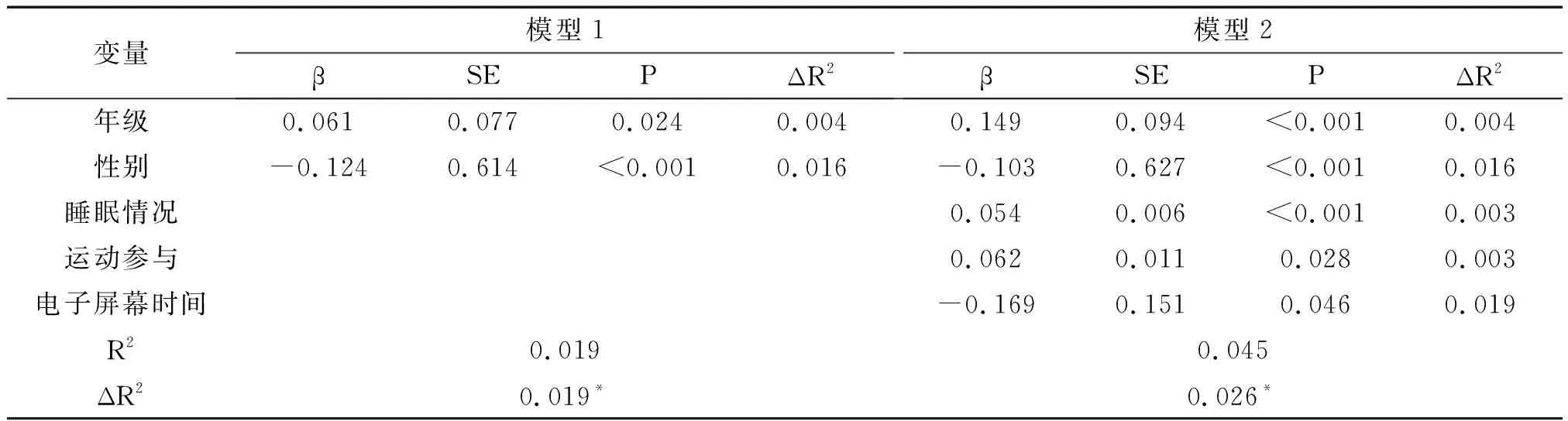

2.4 生活方式因素與心理健康水平的回歸分析

使用逐步分層回歸方法對生活方式因素與積極心理之間的關系進行統計檢驗。首先,Durbin-Watson檢驗值為1.985,接近2,故各觀測值具有相互獨立性。其次,各因子的容忍度值均大于0.1(最小值0.649),故回歸模型不存在多重共線性,可以使用分層回歸方法對數據進行檢驗。

結果顯示,除早餐使用和電子屏幕使用情況外,睡眠情況(P<0.001)、運動參與(P<0.001)、靜坐學習(P=0.027<0.05)、積極心理健康(P<0.001)和消極心理健康(P<0.001)在性別因素上存在顯著性差異。因此,需要在控制性別、年級變量的情況下進行回歸分析,使用逐步回歸模型并納入電子屏幕時間、靜坐學習、運動參與、睡眠情況、早餐使用全部生活方式因素。對于積極心理進行逐步分層回歸,結果發現逐步回歸模型根據顯著性0.05的標準納入了電子屏幕時間、運動參與和睡眠情況三個因素,即電子屏幕時間(P<0.001,R2=0.019)、運動參與(P=0.028<0.05,R2=0.003)和睡眠情況(P=0.046<0.05,R2=0.003)均可以顯著的預測積極心理,共解釋了變異量的2.5%。多元線性回歸分析中,標準回歸系數β是預測高三、大一學生心理健康得分較為顯著的數值,回歸系數的值越大,意味著對心理健康總分的影響也就越高,其中,睡眠情況和運動參與均正向預測積極心理,睡眠情況和運動參與越佳,心理健康狀態越積極;電子屏幕時間負向預測積極心理,電子屏幕時間越多,心理健康積極狀態得分越低。

表3 學生生活方式因素與積極心理的回歸分析表

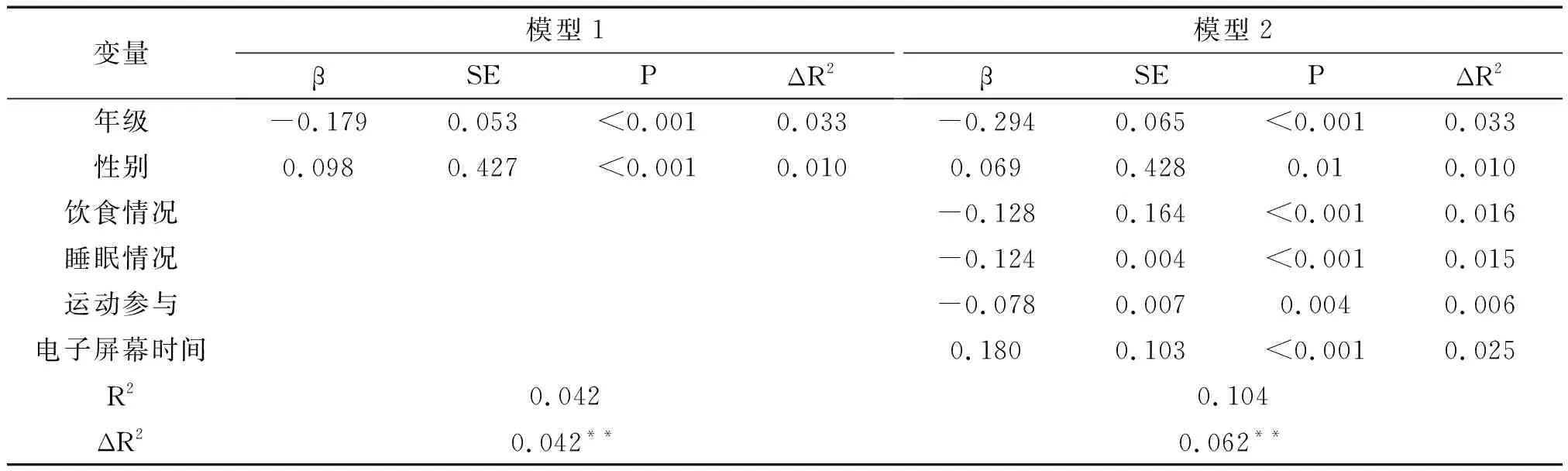

使用逐步分層回歸方法對生活方式因素與消極心理之間的關系進行統計檢驗。首先,Durbin-Watson檢驗值為1.960,接近2,故各觀測值具有相互獨立性。其次,各因子的容忍度值均大于0.1(最小值0.598),故回歸模型不存在多重共線性,可以使用分層回歸方法對數據進行檢驗。

結果顯示,對于消極心理,在控制性別、年級變量的情況下,逐步回歸模型納入了電子屏幕時間、運動參與、睡眠情況和飲食情況四種生活方式因素,未納入靜坐學習因素,電子屏幕時間(P<0.001,R2=0.025)、運動參與(P=0.004<0.01,R2=0.006)、睡眠情況(P<0.001,R2=0.015)和飲食情況(P<0.001,R2=0.016)均可以顯著的預測消極心理,共解釋了變異量的6.2%。其中,飲食情況、睡眠情況和運動參與均負向預測消極心理,飲食情況、睡眠情況和運動參與越佳,消極心理狀態越少;電子屏幕時間正向預測消極心理,電子屏幕時間越多,心理健康狀態越消極。

表4 生活方式因素與消極心理的回歸分析表

3 討 論

研究發現高三和大一學生在生活方式上存在不同的模式,在靜坐學習、電子屏幕使用、運動參與等方面存在顯著差異。研究結果表明:高三學生靜坐學習時間顯著高于大一學生,很多高三學生形成了“久坐的生活方式”,為學生將來的健康埋下隱患。其次,高中階段學校普遍重視升學率,變相擠壓了學生的課外活動時間,甚至占用體育課程時間,學生在校內和校外都很少有時間自主參與體育鍛煉,致使高三學生的運動參與顯著低于大一學生。同時,由于高三學生自由支配的時間少,電子屏幕時間顯著低于大一學生。此外,高中學生有固定的課程安排,三餐比較固定,飲食結構更加健康,更多的食用早餐,而大學生相對分散的課程安排與更多的自由時間,使大學生的飲食情況缺乏規律性。而在心理健康因素方面,高三學生的積極心理狀態顯著低于大一學生,而消極心理狀態則顯著高于大一學生。可見,高三學生的運動參與及心理健康問題值得重點關注。

研究結果表明:運動參與、睡眠情況顯著正向預測了積極心理,且顯著負向預測了消極心理;飲食情況顯著負向預測了消極心理;電子屏幕使用顯著負向預測了積極心理,且顯著正向預測了消極心理。《中國國民心理健康發展報告(2021-2022)》中關于青少年心理健康影響因素研究表明:體育鍛煉和睡眠都是心理健康促進因素,體育鍛煉時間越多,抑郁焦慮情緒越低;上學日睡眠時長越長,抑郁焦慮情緒越低。目前青少年睡眠時間大幅度減少,其中高中生平均睡眠時間為7.2h,84.1%高中生睡眠時間不足8h,36.8%的學生認為因使用手機,在上課、做作業、工作時很難集中精力[12]。該研究關于體育鍛煉、睡眠對消極心理健康的研究結果相一致,同時本研究進一步驗證了運動、睡眠、屏幕使用時間對積極心理狀態的存在顯著預測作用。正如已有研究表明:適度、持續的體育鍛煉有利于形成良好的情緒狀態,促進形成積極的心理狀態;特別是在在進行多人或團體運動時,能夠有效促進人與人之間的溝通交流,從而減少抑郁情緒,減輕壓力,緩解消極的心理狀態,有利于心理健康[13-15]。其次,睡眠情況在高三和大一學生中無顯著性差異,保持良好睡眠習慣對學生的身心健康有積極的影響,睡眠不足,會引起體質下降,從而影響心理健康水平[16]。再次,飲食不規律、營養不均衡這種生活方式問題在大一學生中比較普遍。目前仍有較多學生不按時吃早餐,飲食結構不合理,導致營養不良和營養過剩問題并存[17]。無論是營養不良還是營養過剩均會對學生的學習和健康造成不利影響,從而影響心理健康[18]。研究結果顯示,良好的飲食情況雖然不能有效提升積極心理,但能夠有效緩解消極心理。最后,在靜態活動中,本研究納入靜坐學習和電子屏幕時間兩個指標,有研究發現,靜態久坐時間增加,身體運動減少,將直接導致學生身體素質下降,直接影響身體健康[19]。但本研究結果發現,電子屏幕時間會影響心理健康,靜坐學習卻不會對心理健康產生影響。每周電子屏幕時間越多的學生心理健康水平越低,可能與某些電子游戲、小說中存在大量色情、暴力等不良內容有關[20]。而學校教育與課程學習有利于學生知識的獲得與個人的成長,對個體的心理健康則不會產生不良影響。

綜上,研究探究了早餐使用、睡眠、運動量、靜態學習時間、屏幕使用時間等生活方式的各要素對高三和大一學生心理健康的預測效應。世界衛生組織(WHO)和加拿大關于成人24h活動指南均推薦成年人每周進行150~300min的中等強度有氧活動或75~150min的高強度有氧活動,同時加強肌肉力量訓練,并且要減少電視觀看、電腦使用和其他靜態久坐行為的時間,其解釋了身體活動、久坐行為和睡眠對身體健康和心理福祉的益處,尤其強調了將三個方面綜合考慮的重要性,以獲得更全面的健康效益[21]。由此,本研究的啟示在于:要基于24h時間管理理念考慮學生睡眠時間、學習及屏幕使用的久坐時間、運動參與時間之間的共變關系,在把握睡眠與運動對學生心理促進作用的同時,要控制屏幕使用對心理健康的負面影響。同時也要特別關注到運動參與對睡眠的積極改善,及對屏幕使用的減少效應。正如研究表明:大學生手機使用時間越長,情緒狀態越消極、睡眠質量降低越明顯[22]。青少年屏幕使用時間內的主要活動是:看小視頻、玩游戲和即時通訊等,屏幕使用時間與青少年心理健康呈負相關關系,體力活動不足與屏幕時間過長會增加學生焦慮情緒、睡眠質量不良、肥胖及患病風險[23,24]。體育鍛煉與心理癥狀、網絡成癮各因子呈顯著負相關,大學生體育鍛煉行為可通過降低手機成癮傾向進而增強網絡使用自我控制力[25,26]。

研究結果的實踐意義在于以下三個方面:一是,針對高三學生而言,如何在保證充足睡眠的情況下,適當增加體育活動參與,在通過運動釋放學習壓力,緩解焦慮、抑郁等負面情緒,還可以獲得運動促進學業提升的獨到功效,正如研究表明:青少年每天體育鍛煉投入時間對其學業表現的影響呈倒U型曲線效應,每天體育鍛煉時間45.6min對學生文化課平均成績的提升作用最大,體育鍛煉可通過降低負面情緒、增強同學間的互動、促進同學的積極行為、增強自信心等4種渠道提升青少年學業表現[27]。現代神經科學研究結果支持了“體育能夠提升學業成績”的研究結論[28]。二是,面對大學生運動參與不足及屏幕使用時間過度傾向的現實困境,如何在高等教育的始端就加強大一學生對建立良好生活方式的重要性認知?在學生更加自主管理的環境下,一方面要積極引導學生投入專業學業,另一方面要爭取通過創設良好的校園體育氛圍誘發大學生達成WHO建議的身體活動量獲取健康效益的同時,還可以通過體育鍛煉的路徑減少屏幕使用過度的行為,科學平衡運動與屏幕使用的杠桿關系,進而獲取更大的心理健康效應。三是,研究結果將便于教育者更好地把握高三與大一學生在生活方式及心理健康方面的區別及發展性變化,利于在體育教育及心理健康過程中展開有的放矢的干預,比如加強學生對生活方式對心理健康的關系認知,加強體育鍛煉對個體身心、學業、人際關系、社會適應等各方面的重要作用認知等,進而鞏固學生形成科學健康的生活方式促進身心健康的全面發展。

4 研究不足與展望

本研究基于生活方式的單個組成因素,探究其對高三和大一學生心理健康的影響,對這兩個處于特殊學習階段學生的健康干預起到了數據支撐。考慮到身體活動、睡眠、久坐行為共同組成了人的一天24h,已有的研究側重考慮單個活動行為時間的分布特征與個體健康結果之間的關系,卻忽視了它們之間存在的共變關系,應該同時考慮三種行為的健康效應[29]。目前,關于24h行為活動與健康指標相關的研究主要側重于生理健康結果如肥胖、骨骼[30-32]等,而較少關注心理健康結局[33]。同時,國內外學者已經開始關注運用成分等時替代方法探討24h行為活動對身心健康的積極效益[34]。如研究發現:在60min身體活動組成成分中,SB與LPA和MVPA組成的比例更高,會對情緒效價和能量喚醒產生負面影響;用PA替代20 min的SB可以影響高達3.39個單位的情緒評級[35]。因此,未來的研究一方面應關注青少年電子娛樂與體育鍛煉行為沖突的決策機制問題,以利于指導青少年在多樣化的生活方式中更趨向選擇利于促進體質健康與心理健康的行為。另一方面,應進一步探究24h活動成分對心理健康的綜合影響,并應用成分等時替代方法考察不同行為的時間分配變化和替換的身心健康效益。

5 結論與建議

5.1 高三和大一學生在生活方式上存在不同的模式,在電子屏幕使用、運動參與等方面存在顯著差異;

5.2 運動參與、睡眠及飲食對心理健康有積極作用,電子屏幕使用則對心理健康有負面影響;

5.3 研究啟示在保證學業學習時間的情況下,增強運動參與的同時縮短電子屏幕時間,保持良好的膳食及睡眠管理將利于促進高三與大一學生的心理健康。