競技游泳運動員大賽備戰前高原訓練生化監控指標分析

馬海浩,張 艷,陳慧佳

(浙江體育職業技術學院,浙江 杭州 311231)

高原訓練的目的是提高運動成績,常作為體能主導類項目賽前階段的訓練方法和手段。高原訓練過程中運動員要同時受到運動刺激和高原缺氧的雙重刺激。相關研究表明,最佳高原訓練高度在2 000—2 500m。高原訓練的第1周為適應期,訓練量較小,主要目的是讓運動員機體適應高原缺氧環境,為高原訓練的強化期奠定基礎。在第2周進入高原訓練轉化期,逐步降低訓練量,加大訓練強度,訓練強度不易過高。第3周的訓練是整個高原訓練的核心,訓練中要完成2-3次大強度的訓練。第4周為調整訓練,逐漸減小訓練量與訓練強度,使運動員身體機能以及體能慢慢恢復,運動員在高原訓練后有良好的競技狀態參加比賽[1]。

本研究通過對浙江省游泳運動員杭州亞運會備戰高原訓練前后血液生化指標特征進行分析,探索游泳運動員在高原訓練前后的血液生化指標變化特征規律,具有較高的實踐價值。為教練員在制定和及時調整訓練計劃提供參考,提高運動員高原的訓練質量和訓練效果。在運動訓練實踐中,科學合理地運用各生理生化指標來評定運動員機能狀態,對控制訓練負荷、判斷運動疲勞、是否需要對運動員合理的進行營養補充和預測運動成績都具有重要的意義[2]。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

浙江省游泳隊運動員15名年齡為(15.480±2.230)歲,身高為(172.133±9.203)cm,體重為(58.780±12.749)kg,其中女運動員9名,男運動員6名,均為一級運動員及以上運動員技術等級。高原訓練周期進行常規機能監控,機能測試期間身體狀態良好。

1.2 研究方法

游泳運動員進行5周(2023.07.24-2023.08.30)的高原訓練,訓練地點為昆明海埂訓練基地(海拔為1 888m)。上高原前2天和高原訓練后1周在平原早晨7∶00空腹抽取靜脈血5 ml,分離血清,-20℃保存。采用BC600全自動血液細胞分析儀檢測血常規指標;Dimension RxL MaxTM全自動生化分析儀儀器檢測Ck、Bun;ADVIA Centaur XP全自動化學發光免疫分析儀檢測Sf、T、C的含量。高原第1周、第3周于每周一清晨在早晨7∶00空腹抽取靜脈血5mL,分離血清,-20℃保存,測試上述指標。

1.3 統計學分析

采用SPSS 25.0對各指標數據采用均值比較和配對樣本T檢驗分析,結果以平均值±標準差表示,P<0.05為顯著性差異,P<0.01為非常顯著性差異。同時,將Rbc、Wbc、Hgb、Hct、Mcv、Mch、Mchc、Ck、Bun、Sf、C進行Pearson法相關性分析,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

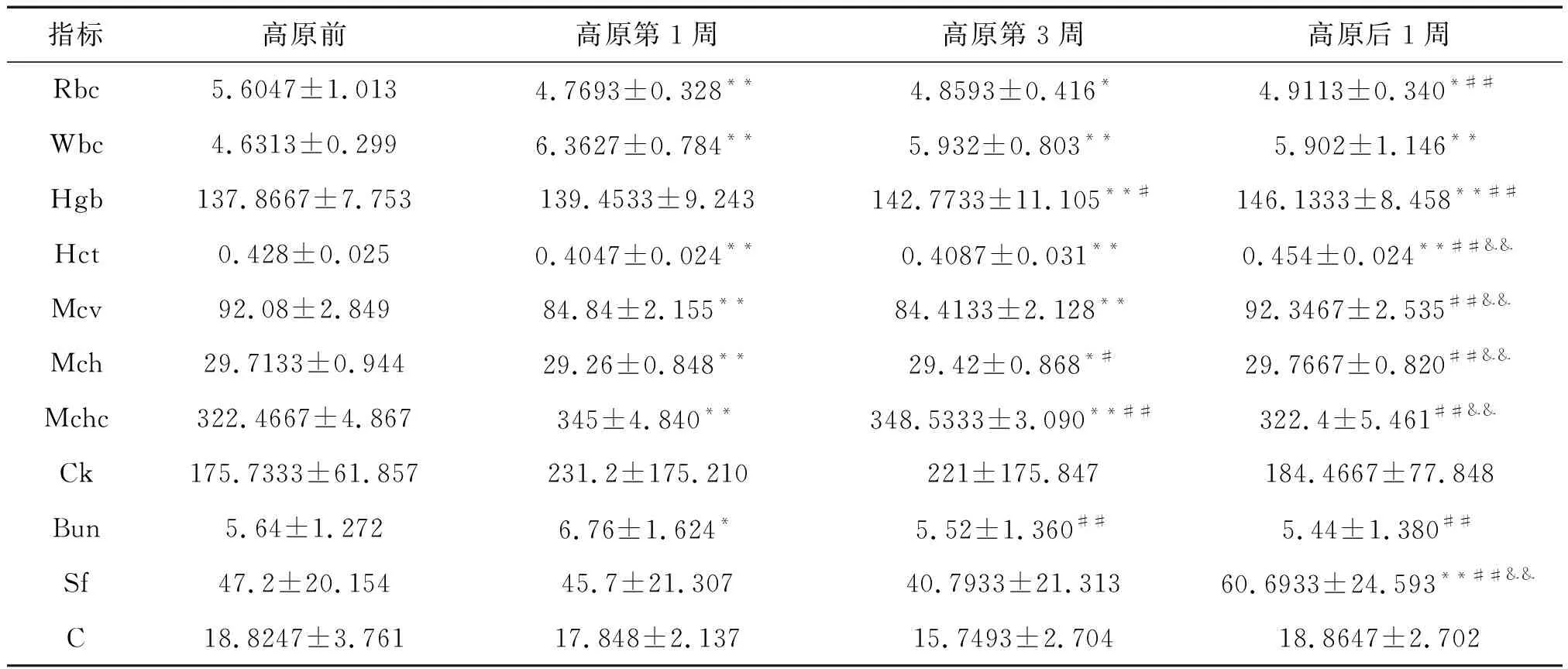

Rbc:紅細胞計數在高原第1周顯著下降,高原第3周和高原后1周的紅細胞計數相較于高原第1周顯著升高,高原后1周較高原第1周顯著升高。(表1)

Wbc:白細胞計數在高原第1周、高原第3周和高原后1周較高原前顯著升高。(表1)

Hgb:血紅蛋白含量高原第3周較高原前顯著升高,較高原第1周顯著升高;高原后1周較高原前和高原第1周顯著升高。(表1)

Hct:紅細胞壓積在高原第1周和高原第3周較高原前顯著下降,高原后1周的紅細胞壓積較高原前顯著升高,較高原第1周和高原第3周顯著下降。(表1)

Mcv:紅細胞平均體積在高原第1周和高原第3周較高原前顯著下降,高原后1周的紅細胞平均體積較高原第1周和高原第3周顯著升高。(表1)

Mch:平均血紅蛋白量在高原第1周較高原前顯著下降,高原第3周較高原前顯著下降,較高原第1周顯著上升,高原后1周的平均血紅蛋白量較高原第1周和高原第3周顯著上升。(表1)

Mchc:平均血紅蛋白濃度在高原第1周和高原第3周較高原前顯著上升,高原第3周較高原第1周平均血紅蛋白濃度顯著升高,高原后1周的平均血紅蛋白量較高原第1周和高原第3顯著下降。(表1)

Ck:肌酸激酶在4次測試指標變化無統計學意義。(表1)

Bun:血尿素高原第1周較高原前顯著升高,高原第3周較高原第1周顯著下降,高原后1周較高原第1周顯著下降。(表1)

Sf:高原后1周的鐵蛋白相較于高原前顯著升高。(表1)

C:皮質醇在4次測試指標變化無統計學意義。(表1)

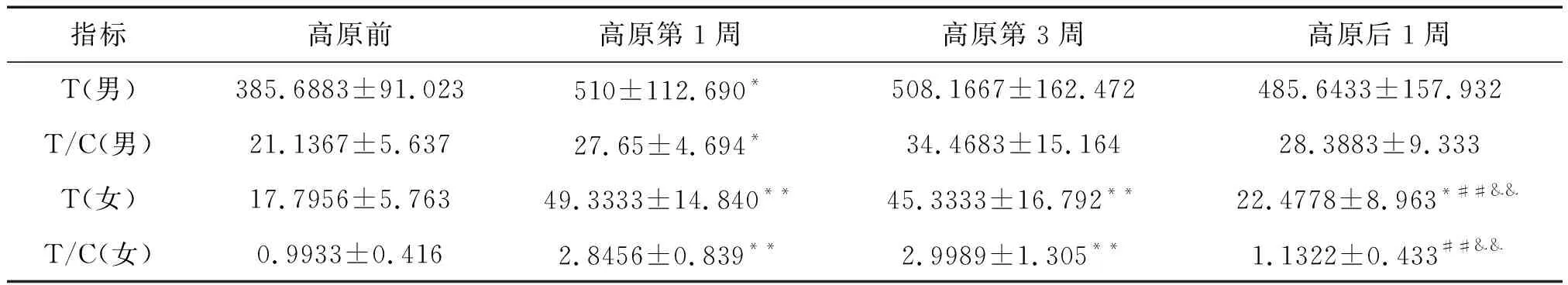

T:男運動員血睪酮在高原第1周較高原前顯著升高;女運動員血睪酮在高原第1周和高原第3周較高原前顯著升高,高原后1周較高原前顯著升高,較高原第1周和高原第3周顯著下降。(表2)

T/C:男運動員血睪酮/皮質醇比值在高原第1周較高原前顯著升高;女運動員血睪酮/皮質醇比值在高原第1周和高原第3周較高原前顯著升高,高原后1周較高原第1周和高原第3周顯著下降。(表2)

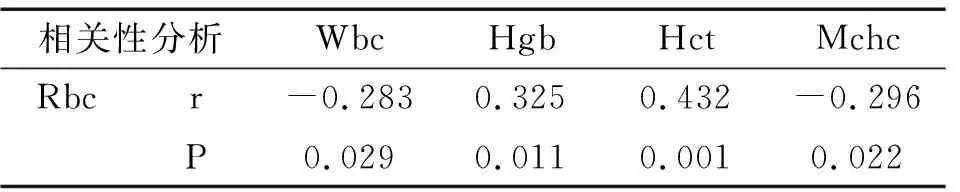

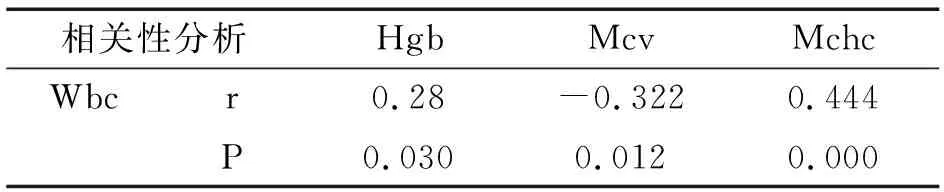

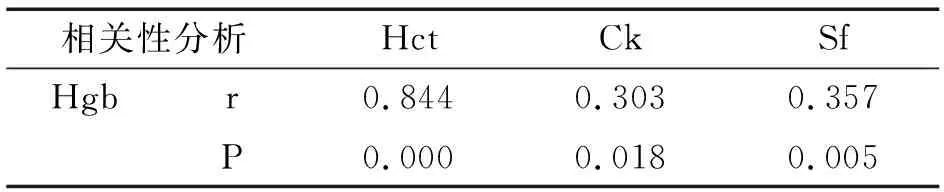

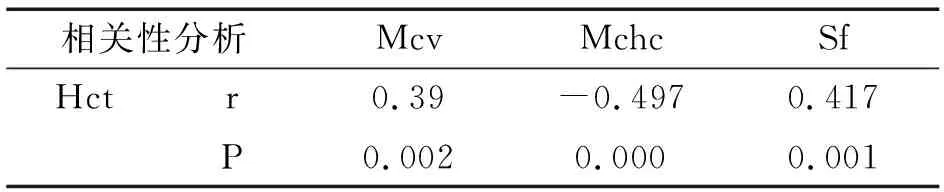

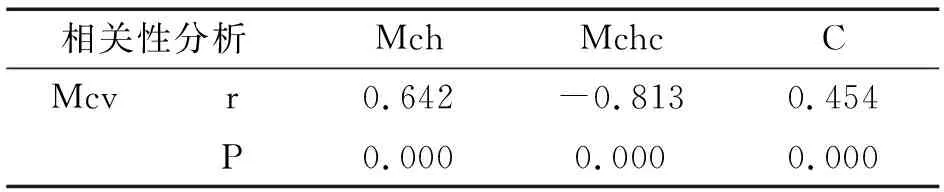

Rbc與Wbc、Mchc之間呈負相關性(P<0.05),與Hgb、Hct呈正相關性(P<0.05);Wbc與Hgb、Mchc之間呈正相關(P<0.05),與Mcv呈負相關性(P<0.05);Hgb與Hct、Ck、Sf之間呈正相關性(P<0.05);Hct與Mcv、Sf之間呈正相關性(P<0.01),與Mchc呈負相關性(P<0.01);Mcv與Mch、C之間呈正相關性(P<0.01),與Mchc呈負相關性(P<0.01)。

表1 高原訓練對Rbc、Wbc、Hgb、Hct、Mcv、Mch、Mchc、Ck、Bun、Sf、C的影響

表2 高原訓練對男女運動員T、T/C比值的影響

表3 Rbc與Wbc、Hgb、Hct、Mchc之間的相關性

表4 Wbc與Hgb、Mcv、Mchc之間的相關性

表5 Hgb與Hct、Ck、Sf之間的相關性

表6 Hct與Mcv、Mchc、Sf之間的相關性

表7 Mcv與Mch、Mchc、C之間的相關性

3 分析與討論

3.1 游泳高原訓練對血紅蛋白及其他指標的影響

紅細胞(Red Blood Cell,Rbc)是人體通過血液輸送氧氣的主要載體,Rbc運輸氧氣的供能主要靠血紅蛋白(Hemoglobin,Hgb)實現,Hgb可占到Rbc的90%比重,Hgb主要功能是運輸氧氣和二氧化碳,并對體內產生的酸性物質起緩沖作用[3]。運動員在大負荷運動訓練的早期階段,血液中Hgb濃度降低,肌細胞受到破壞,Rbc分解釋放Hgb修復肌細胞;經過訓練適應后,運動員身體機能得到改善Hgb得到回升。本研究發現高原訓練第1周和第3周較高原前Rbc計數顯著下降(P<0.05),高原后1周Rbc計數回升;Hgb高原第3周較高原前和高原第1周顯著升高(P<0.05),高原后1周Hgb較高原前顯著升高(P<0.01),伴隨Wbc計數升高,提示高原第1周可能由于機體免疫應答作用的加強清理了一部分喪失功能的Rbc,而Hgb通過高原訓練和低氧環境的雙重刺激而升高,所以Hgb的升高相較Wbc具有一定的滯后性。

白細包(White Blood Cell,Wbc)是一類無色、球形、有核的血細胞,根據其形態、功能和來源部位分粒細胞、單核細胞、中性粒細胞、嗜酸粒細胞和嗜堿粒細胞五種。本研究中,Wbc在高原訓練后1周較高原前顯著升高(P<0.01),提示高原低氧環境可能提高機體的免疫功能,活化細胞炎癥水平。高歡[4]等人研究發現,持續3周中低強度有氧訓練為主的高原訓練第1周Wbc計數顯著降低,炎癥因子CPR、IL6、TNF-均處于正常偏低水平并未導致炎癥反應加強。盧鐵元[5]等研究了高原訓練對我國優秀競走運動員血5項的影響,在訓練過程中白細胞先增高再減少,而在高原訓練結束時恢復到平原時的水平。

紅細胞比容/壓積(Hematocrit ,Hct)是指每一升容積全血中紅細胞的百分比,與Rbc的數量和大小、體積有關,通常作為診斷貧血的依據。本研究中,Hct變化規律與Rbc相一致,高原第1周和第3周較高原前顯著下降(P<0.01),高原后1周較高原前顯著升高(P<0.01),提示高原訓練能提高運動員有氧能力。反應紅細胞動態生成的參數包括Rbc、Hgb、Hct、Mcv、Mchc和Mch。

紅細胞平均體積(Mean Corpuscular Volume,Mcv)、紅細胞平均血紅蛋白濃度(Mean Corpuscular hemoglobin concentration,Mchc)和紅細胞平均血紅蛋白量(Mean Corpuscular hemoglobin,Mch)這三種指標共同檢測機體是否發生貧血以及貧血的分類。本研究中Mcv、Mch變化規律較為一致,高原第1周和第3周較高原前顯著下降(P<0.05),高原后1周較高原第3周顯著升高(P<0.01);Mchc高原第1周和第3周較高原前顯著升高(P<0.01),高原后1周較高原第3周明顯下降(P<0.01);Mcv、Mchc、Mchc的變化規律提示高原訓練可能改變紅細胞的形態,減小紅細胞體積,減少血紅蛋白的量,增加血紅蛋白的濃度,更有利于機體在高原環境的訓練中攝取氧氣,高原后1周較高原前并無明顯差異。劉海平等人[6]研究發現10名優秀游泳和中長跑運動員實施間歇性低氧刺激過程中附加運動訓練的實驗中,運動員最初10天吸入10%O25min/2次/天,然后吸入5min的常氧,發現運動員Hgb平均增長4.3%,Hct平均增長4.8%。但也有研究發現高原訓練不能提高機體Hgb濃度,在BFriedmannl[7]等人的研究中,16名青少年游泳運動員在海拔2 100~2 300m進行為期3周的高原訓練,期間促紅細胞生成素(EPO)增加了10%~185%,表現出很大的個體差異,而Hgb濃度變化卻不明顯,高原后運動員平原的成績的提高與Hgb濃度的變化無關。總的來說,科學合理的高原訓練能提高運動員的Hgb濃度,但對于能否增加Rbc數量,因訓練項目、運動員和訓練內容的不同而存在爭議。

3.2 游泳高原訓練對機體鐵代謝和激素的影響

鐵元素涉及機體氧化還原反應、氧氣運輸和能量物質儲存、維持內環境穩態。鐵供應不足會影響正常細胞生理所需的含鐵蛋白合成,鐵過量時導致活性氧產生,破壞蛋白質、脂質膜和DNA,導致組織纖維化損傷和長期器官功能障礙和功能衰竭[8]。Gassmann等人[9]研究發現剛入高海拔地區,鐵的吸收較平原時期提高了3.8倍,血漿中循環鐵量增加了35%,對鐵的吸收率增加明顯,Hgb含量顯著升高。當運動員訓練強度增大時,鐵代謝與機體對鐵的需求呈正相關,尤其是耐力運動容易導致運動性貧血,同時低氧環境下Sf迅速下降,調節儲存鐵的動員,伴隨Mcv上升[10]。在本研究中,高原第3周和高原第1周較高原前Sf變化無統計學意義,但是有逐漸下降趨勢,高原后1周Sf較高原第3周、高原第1周和高原前明顯升高(P<0.01),提示高原環境和高原訓練可能增加機體對血清Sf的攝取用于提高Hgb含量,高原后機體無需攝取大量Sf進行儲備,所以鐵元素釋放進入血液,Sf含量顯著升高,建議高原訓練前應適量補鐵。盧潔[11]通過對競走運動員高原訓練時機體造血機能變化規進行研究發現在海拔3 300m訓練中,不補鐵組運動員Sf顯著下降,而補鐵組Sf顯著升高。Wehrlin等人[12]研究發現經過24天的高強度低氧暴露(2 500m,lowO218h),低氧組運動員的促紅細胞生成素、網織紅細胞、血紅蛋白、紅細胞壓積顯著增加,轉鐵蛋白、轉鐵蛋白受體顯著增加,Sf顯著降低。

血清睪酮(Testosterone,T)是一種雄性激素,它能促進人體合成代謝,對于維持肌肉、骨骼強度,提升人體機能的興奮度具有重要的作用。女性也含此類激素,女性運動員的T值水平維持在較低水平。男運動員低于300ng/dl,女運動員20ng/dl,可能出現運動疲勞,應引起重視[13]。本研究中男運動員T和T/C高原第1周較高原前顯著升高(P<0.05),這可能高原環境增加機體基礎代謝率,加強蛋白質分解作用,T和T/C比值的上升加強機體蛋白質合成以適應高原環境,高原后1周較高原前T和T/C比值有升高趨勢,說明高原后機體內的蛋白質合成狀態還維持在較高水平,機能狀態較好,能更好適應比賽;而女運動員T和T/C高原第1周較高原前顯著升高(P<0.01),高原后1周較高原前T水平顯著升高(P<0.05),T/C比值有升高趨勢,對比發現女運動員在高原環境下睪酮升高較男運動員更為明顯,提示高原環境對女運動員的刺激可能更大,女運動員高原第1周和第3周T/C比值較高原前增長1倍多,女運動員能更快地從大強度訓練中較快恢復。滕民[14]在對河南省游泳隊運動員進行高原—平原—高原訓練,發現這種訓練模式使運動員Hgb和T得到提高,而Bun并無出現明顯變化,身體機能在高原環境訓練下得到穩步提升。

皮質醇(Cortisol,C)是腎上腺皮質分泌的一種甾體類糖皮質激素,促進機體進行分解。C受運動強度大小和持續時間長短的共同影響,在運動應激時C反饋性升高,運動結束后能迅速降至基礎值,加速疲勞恢復[15]。本研究中,運動員C水平的變化趨勢是先下降后增高,說明C可能與訓練負荷量和訓練強度相關,在訓練強度較大時,C含量下降來減少機體能量消耗,促進機體恢復,高原后1周較高原前并無明顯變化,提示C對高原環境、訓練負荷、訓練強度的反饋較為敏感并無明顯的滯后性。高原訓練對皮質醇分泌的影響研究結果并不一致,Vervoorn等人[16]研究發現游泳運動員1890m高度訓練皮質醇的變化發現,在高原第1、2、3周皮質醇比高原前均有顯著升高。趙少平[17]等研究結果發現,運動員在高原訓練初期C下降,在訓練中后期由于訓練負荷較大導致C增加,在高原訓練結束后C又下降至訓練前水平。另外在高原訓練期間,睪酮和皮質醇的比值總體呈上升趨勢,有助于提高運動疲勞后的恢復速度,從而提高機體的運動水平。

3.3 游泳高原訓練疲勞指標分析

血尿素(Blood Urea Nitrogen,Bun)作為蛋白質和氨基酸分子內氨基的代謝終產物,在肝細胞內經過鳥氨酸循環合成后釋放入血。在高原訓練期間,大運動量訓練會使運動員體內蛋白質代謝處于較高水平,當運動員處于安靜狀態時,Bun水平處于正常范圍值的偏高水平。本研究中高原第1周較高原前Bun明顯升高(P<0.05),高原第3周較高原第1周明顯下降(P<0.01),這與Ck變化規律較一致,提示高原第1周,機體正在適應低氧環境,機體內蛋白質、氨基酸和骨骼肌可能處于分解狀態>合成狀態,運動員在上高原前應適當提高蛋白質攝入量及肌力訓練以更短時間適應高原環境。余曉燕[18]等人研究結果表游泳運動員3周高原訓練Bun呈現高—低—高的變化趨勢,但無顯著性差異。張冰[19]等人研究表明,隨著周運動負荷的提高,Bun在第1、2、3周的值不斷增大,特別是在第3周專項訓練完成后Bun增幅最大,在高原訓練期間,Bun在控制范圍內呈現遞增的趨勢,說明對訓練量的控制較為合理,達到了高原大運動量訓練的目的。本研究與余曉燕研究結果相一致。

血清肌酸激酶(Creatine Kinase,Ck)是骨骼肌內能量代謝的關鍵酶。Ck是運動員運動后骨骼肌能量恢復反應的催化酶,與運動員機體在運動時以及運動后的能量平衡密切相關。Ck的含量不但反映骨骼肌內能量代謝的變化,還能反映高強度運動后運動員肌肉損傷程度。Ck值一般以300U/L為標準,大于300U/L提示可能出現肌肉或運動疲勞。高原訓練期間, Ck的監控對訓練負荷的安排以及評定運動員身體技能狀態有重要意義。本研究中,高原前、高原訓練和高原后Ck變化均無統計學意義,但是4周的變化是先升高后降低的趨勢,高原第1周可能機體由于低氧環境增加基礎代謝率,增加肌肉的分解。另外有研究發現女子皮艇運動員高原訓練第2、3、5、6、7周的CK值較高原訓練前均顯著升高,均值在260U/L以上,最高均值達(419±226.6)U/L,高原訓練負荷對機體產生明顯刺激[20]。本研究由于高原訓練未進行大力量訓練,導致運動員Ck并未大幅度升高。

4 結 論

4.1 通過對比高原訓練前后指標變化發現高原訓練可能刺激免疫系統清除喪失功能的紅細胞,提高血紅蛋白含量和血球壓積,鐵蛋白與血紅蛋白和血球壓積呈正相關性,高原前可適當補充鐵元素提高機體鐵儲備。

4.2 高原訓練能提高運動員血睪酮、血睪酮/皮質醇比值,在高原后1周后仍能維持在較高水平,女運動員比男運動員提高更加明顯。