圖說兩岸·大陸

2016-09-16 05:59:38

臺聲 2016年7期

圖說兩岸·大陸

機組投運行 水能全完成

3月27日,雅礱江流域最末級的桐子林水電站最后一臺機組正式投產運行。這標志著我國第三大水電基地的下游水能資源開發全面完成,五大梯級電站總裝機達1470萬千瓦,成為國家“西電東送”的重要骨干電源點之一,今后每年可外送650億千瓦時清潔電能至川渝和華東地區。

綜合科考船 入列調查隊

3月26日,中國最先進的4500噸級“向陽紅03”海洋綜合科考船在廈門交付使用并入列國家海洋調查船隊,將為國家深海及洋區的海洋基礎科學研究和高新技術研發提供海上移動實驗室與試驗平臺。

“蔡家草把龍” 感受春日樂

3月16日,重慶市北碚區狀元小學“蔡家草把龍”舞龍隊走進鄉間山野,在油菜花叢中舞起草把龍,感受春日樂趣。“蔡家草把龍”流傳于北碚區蔡家及周邊地區,因用稻草編制成龍形而得名,為北碚區非物質文化遺產。

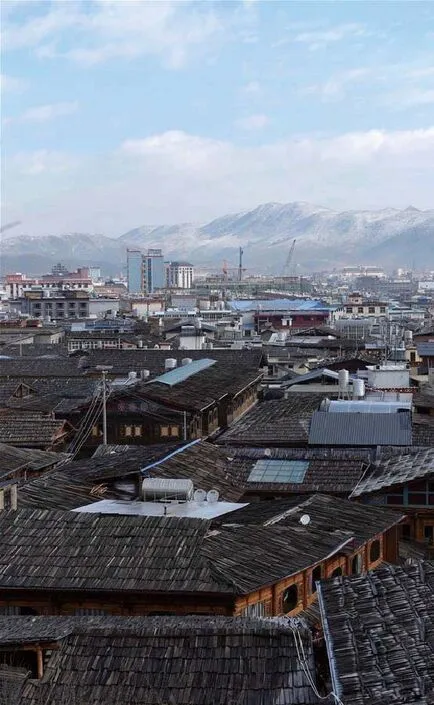

獨克宗古城已恢復重建

目前,云南省迪慶藏族自治州香格里拉市獨克宗古城恢復重建工作基本完成,已于2016年1月1日正式對外開放。被稱為“月光城”的獨克宗古城建城距今1300多年。2014年1月11日,獨克宗古城發生火災,過火面積98.56畝,占古城核心保護區面積的17.8%。據了解,火災后的重建工作充分尊重歷史、尊重民族文化、尊重民俗民風,修舊如舊、建新如舊。

“亞洲新未來” 在海南舉行

3月22日至25日,主題為“亞洲新未來:新活力與新愿景”的博鰲亞洲論壇2016年年會在海南博鰲舉行。

我科考母船 “張謇”號建成

3月24日,我國萬米級載人深潛器的科考母船“張謇”號成功建造,在浙江溫嶺舉行上水儀式。“張謇”號,船長97米,船寬17.8米,設計排水量4800噸,設計吃水5.65米,巡航速度12節,續航力15000海里,載員60人,自持能力60天。