別求新聲于異邦

——兼議趙鳳岐先生的寫意山水畫

徐志剛

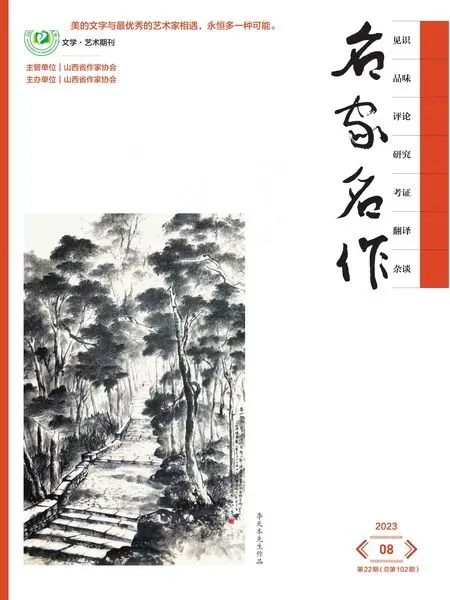

《一望秋嵐似春色》 趙鳳岐/作

年逾七旬的趙鳳岐先生是一位少見的既能畫水粉、畫油畫,又能畫一手好水墨丹青的“復合型”畫家。作為從事了一輩子美術教育的老教授、老畫家,趙先生深厚的藝術素養和杰出的繪畫成就,與他特殊的人生際遇是分不開的。

從小就表現出繪畫天賦的趙鳳岐先生因受到趙望云先生及其夫人的青睞,在趙家登堂入室,或疏或密地與趙家交往了近十年,長期耳濡目染于趙望云、石魯、何海霞、方濟眾、黃胄等“長安畫派”第一代藝術家寄情于水墨丹青的藝術創作活動。十四歲,他在人生和繪畫的初始階段,就經常得到這幾位先生的淳淳教誨,尤其是石魯先生,對他更是提點多多。

1974年,趙先生被上海戲劇學院舞臺美術設計專業錄取,有幸師從法國留學歸來的中國油畫先驅、美術教育家、著名畫家顏文樑先生,曾在蘇聯留學的著名油畫家全山石先生,同樣留蘇歸來的戲劇家、舞臺美術家、著名畫家周本義先生,以及中國油畫本土化的代表人物、著名畫家楊祖述先生。

這在一般人聽來多少有些天方夜譚的學畫經歷,為趙先生投身于中國山水畫的改良打下了牢固的基礎,也成就了今天的他,成就了他個性鮮明、辨識度極高的“趙氏山水”。

眾所周知,對當代中國畫畫家而言,單純走繼承傳統之路,無疑是走在了一條末路上。古往今來,無數先賢已經在意境和技法(巧)上把中國畫應有的手段發揮到了極致,幾乎沒有給后人留有空間。對此,明末大畫家石濤提出了“筆墨當隨時代”。20世紀初,徐悲鴻先生在他的《中國畫改良論》里提出“中國畫學之頹敗,今日已極也”,對中國畫要“古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可采入者融之”。近百年來,不知有多少睿智的中國畫畫家投身于此,運用西方繪畫理念和方法,在實踐中對中國畫的改良進行了探索,如“以西潤中”“中西融合”“折中中西,融匯古今”“別求新聲于異邦(魯迅句)”。但在這條荊棘密布的藝術探索之路上,卻是行者多多、成者寥寥。

作為深受趙望云、石魯等“長安畫派”第一代藝術家私塾式教育的影響,又受到顏文樑、全山石等留洋的現代美術教育家以西式美術教育方法嚴格訓練的趙鳳岐先生,深知“中西融合”對中國畫發展的重要性。早在30多年前,就結合教學和自己的繪畫實踐,提出在中國畫“中西融合”的改良和發展中,一不能離開“筆墨”,二不能離開“中華優秀傳統文化”,三要“筆墨當隨時代”,堅持對中國山水畫“中西融合”改良的探索。

在趙先生的寫意山水中,人們能清楚地感受到西方藝術思想對他的滋養,能看到扎實的速寫功底和水粉、油畫等西畫的影子。在構圖上,他將西畫“塊面組合”的造型特點成功地轉化為中國繪畫源于書法的“點線結構”。在色彩上,他雖然依然保持著中國畫以水墨為主的傳統,但在某些局部又能大膽設色,恰如其分地運用色彩冷暖的差異,既豐富了畫面的層次和對比,又強化了畫面對人的視覺沖擊。在他的山水畫中,最具個人特色的當屬他在畫面構圖上的“去繁就簡”;他以白當黑、以無當有,奇崛險峻,不拘形似。潘天壽在他《聽天閣畫談隨筆》中寫道:“凡事有常必有變:常,承也;變,革也。承易而革難。然常從非常來,變從有常起,非一朝一夕偶然得之。”趙先生在充分運用和掌握中國傳統山水畫皴擦點染等技法的同時,“常、變結合”,把西畫的小筆觸與中國畫的皴法融合到一起,形成了自己的獨特筆法。

《云煙太行待秋晚》 趙鳳岐/作

《南坪飲煙映秋景》 趙鳳岐/作

趙先生的山水畫有著極強的文人傾向,禪意十足,充滿了他對自然和生命的敬畏與真情。“漫將一硯梨花雨,潑濕黃山幾段云。”在他的畫里,寫意造境氣韻非凡,云煙霧靄格調空靈。南宋羅大經曰:“繪雪者,不能繪其清;繪月者,不能繪其明;繪花者,不能繪其馨;繪泉者,不能繪其聲;繪人者,不能繪其情。”非不能,實不易也。而在趙先生的山水畫里,一灣水就可讓觀者領悟渭河之九曲、黃河之洶涌;一片石就可讓人們感受華山之萬仞、黃土高原之厚重。

七十多年的人生歷練,四十余載的從教生涯,尤其是三十多年的繪畫修養,使趙先生的內心變得更加豐厚和寬廣。在趙先生人生的后半程,在這條中國畫“中西融合”的探索之路上,趙先生極有可能被荊棘掩埋而不會成為宗師,但他至少是自覺和悲壯的。