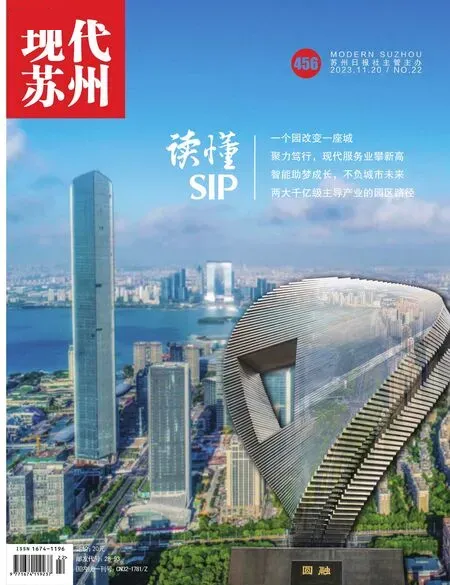

一個園改變一座城

記者 鄒孝聽

產城人融合是城市發展的一種態勢,也是一種發展格局。在蘇州工業園區,這種態勢和格局一直在不斷優化和提升。

陳杰/攝

1992年,蘇州向西跨運河成立高新區;1994年,蘇州向東拓展建立蘇州工業園區,從此開啟了蘇州的現代化發展之路。工業、居住等用地在市區范圍進行統籌布局,推動市級行政中心向新城搬遷。蘇州“古今雙面繡”的城市風貌特征逐漸成型,形成以“古城居中、東園(蘇州工業園區)西區(蘇州高新區)、一體兩翼、南景北廊”的城市空間結構。

作為中國最具活力的開發區之一,蘇州工業園區開發建設29年來,始終以勇挑大梁的魄力、敢謀新篇的勇氣,在變與不變、快與慢、創新與堅守中收獲成長。近年來,園區通過產城人融合發展、成長,不斷崛起為理想之城,為構建世界一流高科技園區持續發力。

規劃建設蘇州城市新中心

每一段鐫刻時代印記的歲月,都注定不凡。

29年,園區從“改革開放的重要窗口”到“國際合作的成功范例”,秉持規劃先行、開放包容、敢為人先、追求卓越的發展理念,不斷書寫新的傳奇,日益展現蘇州城市新中心的未來圖景。

1994年至2000年,是園區以基礎設施建設為特征的工業化快速啟動、城市化同步推進的重要發展階段。園區在湖蕩密布、阡陌縱橫的農田水鄉拉開了開發建設序幕,快速啟動并基本完成首期啟動區的開發建設和工業地塊招商任務。

2001年至2005年,是園區以產城互動并進為特征的先進制造業加速集聚、現代化城市形態初步展現的重要發展階段。這一時期,園區的產業競爭力加快形成,科技園、出口加工區、高教區等建設取得重大進展,成為全國發展水平最高、綜合競爭力最強的開發區之一。與此同時,一系列公共服務設施、標志性建筑等相繼落成,加之環金雞湖商圈建設,加速集聚區域人氣。

2006年至2017年,是園區以致力促進內涵提升為特征的產業轉型升級、東部綜合商務新城加快建設的重要發展階段。以撤鎮改街道為標志的區域一體化加快推進,伴隨著斜塘老街、奕歐來精品購物村(現已更名為:比斯特蘇州購物村)等一大批重點商貿項目;東方之門、蘇州中心、國金中心等重點工程相繼開工或建成;智慧交通、智慧醫療、智慧社保等重點信息化民生工程相繼落實……園區城市功能逐漸凸現。

2018年至今,園區通過“功能區負責經濟發展,街道、社工委負責社會治理”,構建城市發展新格局。高端制造與國際貿易區重點發展智能制造、電子商務、倉儲物流等產業,努力打造具有國際競爭力的現代產業高地;獨墅湖科教創新區以高端人才為引領、以合作辦學為特色,加快建設成為一流的科教協同創新示范區;陽澄湖半島旅游度假區以國家級旅游度假區和企業總部基地為核心,打造國內一流的宜商、宜游、宜居新型旅游度假區;金雞湖中央商務區集聚總部經濟、流量經濟、消費經濟與城市功能要素經濟,打造產城人融合先導區和宜居城市核心區。

于大刀闊斧中運斤成風,在千頭萬緒里振裘持領。如今的園區,向著“世界一流”奮勇邁進,摹畫高科技園區新藍圖。

提升城市品質和人居環境

2023年,園區在商務部公布的2022年國家級經開區綜合水平考核中實現“七連冠”。城市吸引力可見一斑。

在蘇州大學自貿區綜合研究院副院長、東吳智庫研究院屠立峰看來,園區和國內其他開發區的“產業主導”、產業先于城市的發展理念不同,它在建設初期就以“產城均衡、產城融合、配套共享”作為城市規劃發展的主導方向,充分融入人文、科技、綠色元素,堅持“創新、開放、低碳、人本、共生”五大理念。

他說:“一方面,園區堅持產城均衡,高起點規劃城市空間。在功能分區上,合理配置了科技研發區、綠色生態區、公共服務區、生活居住區,層次分明而又綜合利用,形成規模適宜的產城人融合型整體結構。另一方面,堅持以人為本,高品質配置生活配套。例如充分考慮入駐跨國公司和高端人才工作生活需要,規劃配套核心區,集中建設公共服務設施。”

園區早已形成園林化、生態化、人文化的城市形態。自住型商品房、人才公租房、綠色住宅、專家公寓等,打造多層次人性化的居住場所;學校、醫院、鄰里中心、圖書館、體育館等配套項目,為區域提供了和諧便利的人居環境;優質辦公樓、高端酒店、精品商業區營造便利周全的商務交流環境;國際學校及國際醫院滿足個性化教育醫療需求;文化藝術中心、奧體中心等構筑園區豐富多樣的文體生活。“園區力圖通過打造環境優美、設施齊全、功能完備的配套體系,確保科研人員的居住、學習、休閑、購物、娛樂、社交等各類生活需求在這里都能得到滿足。”屠立峰這樣說。

筑巢引鳳構建人才高地

一座城市的發展史,總是寫滿人才的奮斗故事,源源不斷的人才力量,蓬勃發展的創新創業態勢,為園區發展貢獻了“加速度”。

2016年,蘇州益萃網絡科技(中國)有限公司創始人王斌跨越5000公里,從新加坡飛到蘇州,開啟了新的征程,專注于為中小微企業提供數字化解決方案,助力中小企業高質量發展。4年后,公司被評為蘇州工業園區第十四屆科技領軍企業。他在接受媒體采訪時感慨道:“蘇州的營商環境很好,園區對創業的政策支持力度很大,人才環境很好,對于公司儲備互聯網人才十分有利。”

在園區,像王斌這樣的創業故事有很多。事實上,積極打造創業創新創優的人才高地,以人才高地構筑產業高地,以人才競爭力提升園區的綜合競爭力,是園區近30年來成功的關鍵,也是園區品牌的吸引力、影響力、競爭力所在。

其實早在2002年,園區就開始探索一條以高端人才為引領、以合作辦學為特色、以協同創新為方向的發展新路。從啟動之初的“蘇州研究生城”到后來的“獨墅湖高教區”,再到現在的“獨墅湖科教創新區”,名稱的不斷改變,實質上反映出園區為推進產城人互動而對區域功能定位的調整提升,通過搭建新平臺、集聚新人才實現了發展新產業、建設新城市大愿景。

如今,獨墅湖科教創新區高層次人才扎堆,不斷提升區域影響力。無論是創業者、高校專家教授、在此深造的學子,抑或是慕名而來的“新蘇州人”,無不稱贊園區一流的人才環境。這些來自世界各地的精英們,筑起高質量人才高地,不斷提升園區品牌影響力。

集聚人才、留住人才,更要為人才提供充分發揮才智的空間和舞臺。園區努力打造高端人才資源、科技創新要素集聚的規模優勢,建設以蘇州納米城、創意產業園、生物醫藥產業園等創新載體群,一批批高層次人才紛紛加入。截至目前,園區集聚科技創新型企業超萬家、上市企業逾 60 家、國內外知名高校 30多家。蘇州實驗室、國家生物藥技術創新中心、國家第三代半導體技術創新中心、國家新一代人工智能創新發展試驗區等高端創新平臺均已建成。這些平臺載體將為園區筑巢引鳳繼續添磚加瓦。

打造全球領先產業集群

在與園區共同描繪產業升級“藍圖”的道路上,沛嘉醫療也一直在探索創新集群,其牽頭產業鏈上下游企業,組建了蘇州市介入醫療技術創新聯合體,集聚企業、研究所、醫院多方力量,加快攻克一批“卡脖子”技術,建設省級工程技術研究中心等創新平臺載體。打造高端醫療器械協同創新平臺和創新生態,助力區域經濟高質量發展。

沛嘉醫療創始人張一博士將這樣一種“反哺”理解為創新之城里的一場雙向奔赴。城市是產業發展沃土,要具有完備的產業生態鏈,同時,這條產業生態鏈在城市中要比較容易得到配套,產業價值鏈也比較容易得到延伸,從而實現產業的自我轉型升級,不斷提升城市的可持續發展能力。一直以來,園區始終致力于打造一個融合產業、城市和人的現代化新城,逐步形成了具有國際競爭力的產業生態圈,為城市發展注入了新的活力。

依托蘇州生物醫藥產業園、蘇州納米城、創意產業園、騰飛創新園、上市企業產業園等創新載體,新興產業加速布局、快速成長,這里聚集了信達生物、同程藝龍、蘇大維格、康寧杰瑞、華為、思必馳信息科技等超4000家技術先進、具有良好產業化前景的企業。借助跨國公司總部的品牌優勢和帶動作用,依托公共服務區的各個園中園,吸引產業鏈上下游企業和高端商務服務企業進駐,打造標桿企業總部、企業孵化器、加速器,把公共服務區建設成具有創新創業活力的高端產業先行區。

近年來,園區新一代信息技術、高端裝備制造業、生物醫藥、納米技術應用、人工智能、現代服務業“2+3+1”現代化產業體系加速形成,創業創新主體規模與實力引領發展,高等與職業教育資源不斷豐富,在提升園區產業整體發展層次的同時,也形成了區域核心競爭力,如園區納米產業以科技創新載體為平臺,擁有一批全國著名的領軍人才,由此使園區一躍成為全國納米產業發展風向標。

作為全球最大納米技術產業應用社區,蘇州納米城營造的產業氛圍得到了眾多創業者的認可。蘇州普希環保科技有限公司創始人林小鋒對園區的產業環境十分滿意,他說:“作為一家高新技術膜企,普希致力打造高端膜中國智造新高度。我們2017年入駐蘇州納米城,彼時周邊環境已相對成熟,園區也有膜企業上下游產業鏈配套,我們與中科院蘇州納米所膜材料團隊有很多交流機會,對公司發展很有幫助。”

相信未來,園區將繼續深化產城人融合發展,努力打造具有全球影響力的產業創新高地、宜居宜業的國際化新城,構建人與人、人與自然和諧共處的幸福家園,實現“各美其美”,又“美美與共”的理想目標。