“衛(wèi)畫”傳承譯事

王煒寧

“衛(wèi)畫”在京之興

年節(jié)相伴有融有合

中國年畫產(chǎn)地中名氣最響亮的有四家:天津楊柳青、蘇州桃花塢、四川綿竹和山東濰坊。楊柳青木版年畫與蘇州桃花塢年畫在業(yè)內(nèi)有著“南桃北柳”的稱號。天津衛(wèi)的“藝術(shù)范兒”到了愛生活的北京,則走出了一條非同凡響的發(fā)展之路。

北京人過年貼年畫是舊俗,而大多數(shù)內(nèi)城人家都選擇張貼天津楊柳青的木版年畫。楊柳青木版年畫相傳最早始于明朝萬歷年間,亦有說法起源于明末崇禎年間,現(xiàn)已知最早的畫店為戴蓮增、齊健隆兩家。楊柳青木版年畫盛于清代中后葉,因天津楊柳青附近村鎮(zhèn)很多人專門從事年畫生產(chǎn),“家家會點染,戶戶善丹青”,年畫以產(chǎn)地而得名。與此同時,天津楊柳青年畫作為唯一進貢京城宮廷的貢品,供應(yīng)清皇室王府過年張貼,使得楊柳青年畫更為世人所熟知。

清·潘榮陛《帝京歲時紀勝》記載:“十二月初十外,則賣衛(wèi)畫、門神、掛錢、金銀箔、馬子(紙馬)。”此處“衛(wèi)畫”指的就是楊柳青年畫。楊柳青作為著名的年畫產(chǎn)地鄰近京城,“細活”年畫畫工精致,色彩明艷。值得一提的是,源自民間的年畫,在京城也融入了“皇家氣場”,一些宮廷繪畫技法被運用到了楊柳青年畫制作當中,故而在北京上至王公貴族,下到平民百姓,都把張貼楊柳青年畫作為重要的京味兒年俗之一。

清末到民國,農(nóng)村凋敝,楊柳青木版年畫的生產(chǎn)逐漸衰落。1953年,天津市文化局組織民間老藝人成立了“楊柳青年畫生產(chǎn)互助組”,大力恢復了年畫的振興和發(fā)展。2006年5月20日,楊柳青木版年畫經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2022年4月1日,楊柳青年畫入選第一批天津市傳統(tǒng)工藝振興目錄。隨著楊柳青年畫技藝的不斷傳承和發(fā)展,越來越多的藝術(shù)家和學者將這種古老的民間藝術(shù)傳播到海內(nèi)外,讓這種藝術(shù)形式煥發(fā)出了勃勃生機。

楊柳青說“京事”

美國藝術(shù)館傳承老手藝

成立于1894年的美國賴特藝術(shù)博物館(Wright Museum of Art)隸屬于威斯康星州南部的比洛特學院,是一家著名的教學型博物館。延續(xù)著“教學”這一傳統(tǒng),學校致力于讓學生在實踐中不斷地學習成長。每年博物館都會舉辦大量國際性藝術(shù)展覽,并且讓學校藝術(shù)系、東亞研究系、現(xiàn)代語言文學系和博物館學系的學生們,積極參與到展覽策劃、設(shè)計展覽布局和實地懸掛藝術(shù)品的過程中。

2018年1月份,來自臺灣中正大學媽祖研究中心館藏的《俄羅斯典藏晚清木版年畫》來到賴特藝術(shù)博物館進行展覽,展覽的主題是“Traveling Gods of Wealth”,正值學院現(xiàn)代語言文學系的尤德教授開設(shè)了一節(jié)翻譯寫作課程。在中英互譯的課程作業(yè)中,學生們參與翻譯了楊柳青木版年畫的展覽標簽。通過學生們親身的翻譯實踐,展廳中一張張年畫的中文標簽后搭配了英文翻譯,既讓更多的國際學生了解到楊柳青年畫藝術(shù),學生們也在不斷地修改稿本的過程中提高了寫作水平。

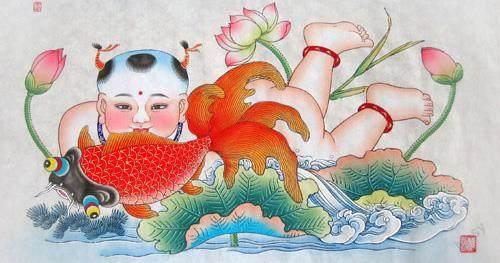

這次展覽一共展出了十幾張不同內(nèi)容的楊柳青年畫,其中有的年畫注重寫實,它們展現(xiàn)的諸多生活場景與民俗故事恰恰與北京城息息相關(guān)。《新年多吉慶》描繪的是北京內(nèi)城人家過年的熱鬧場面,比如吃年夜飯、包餃子、蒸饅頭等等,盛放食物的籃子中堆滿了雞鴨魚,表達出了食物富足、人口繁盛的節(jié)日氣氛;有的年畫如《福壽祿三星》刻畫的是有關(guān)門神和財神的主題,表達了人們對于吉祥如意、長壽安康的美好期待和祝愿;還有的年畫注重諧音寓意,一幅《母子圖》年畫將母與子之間深深的親情用金魚(金玉)、桃子(長壽)和水藻等意象簡明地表達出來。

在翻譯的過程中,同學們也遇到了不少難點。首先,很多年畫中文標簽中的京味兒諺語故事性強,在翻譯中很難用簡短的英文予以解釋。比如,年畫《新年多吉慶》的中文標簽中就出現(xiàn)了北京民諺“狗來富”“肥豬拱門”,不少同學根本不知道這些民諺是什么意思,更無法用英文表達轉(zhuǎn)譯出來。經(jīng)過同學們在網(wǎng)絡(luò)和書籍的查閱學習,大家發(fā)現(xiàn)古代狗的主要用途就是保護主人的財產(chǎn)安全,而狗的叫聲“旺旺”也暗喻著人們對于興旺發(fā)達的生活愿望,所以“狗來富”在民間寓意著吉利興旺。而“肥豬拱門”是一句北京土語,意思是好事兒不請自來,網(wǎng)絡(luò)上的解釋也有意外得財。相傳在每年正月初三,北京內(nèi)城百姓會在家中各處貼上肥豬背上馱個聚寶盆的剪紙,名曰“肥豬拱門”,契合了“豬入門,百福臻”的吉祥話。

在漢語中很多特定詞匯很難找到英文的合適替代,為了讓更多的英文母語觀眾了解到年畫中文標簽中的準確意思,翻譯者必須加以簡短精確的注釋。比如,在年畫《此乃財神叫門來到咱家》中,就有關(guān)于“手持如意”的中文解釋。如意是一件中國傳統(tǒng)的工藝寶品,外形形如靈芝,大多用金玉制成,有著很強的文化特色。這時候,我們就需要使用漢語拼音的直譯rúyì,但是后面需要加上英文scepter(意為權(quán)杖和寶物),就讓英文母語參觀者了解到年畫中描繪的“手持如意”不僅僅是主人手中握著一件玉器,更是代表人們對于幸福美好生活的祝愿。

傳承更需傳播

展覽成功后的非遺思考

經(jīng)過同學們一個多月的反復修改,賴特藝術(shù)博物館展廳中展出的十幾張楊柳青年畫的中文標簽后都添加了英文翻譯,并在2018年2月26日成功在學院展出。展出最終取得了巨大成功,來自學院藝術(shù)史學系教授、賴特藝術(shù)博物館館長Joy Beckman,現(xiàn)代語言文學系和歷史學系的很多教授和學生都來參觀展覽,大家都對于楊柳青年畫的卓越表現(xiàn)力表達了驚嘆之情,也充分肯定了學生們在年畫標牌的英文翻譯過程中付出的努力。

我國清末著名啟蒙思想家嚴復在《天演論》中的“譯例言”就講到:“譯事三難:信、達、雅。求其信,已大難矣!顧信矣,不達,雖譯,猶不譯也,則達尚焉。” 翻譯不僅是一種語言轉(zhuǎn)換方式,它更是一座文化的橋梁,連接著不同的歷史和人文故事。在中國傳統(tǒng)非遺文化的國際化傳播過程中,我們需要讓擁有不同文化背景的觀眾了解藝術(shù)品的年代和工藝,更要讓觀眾了解到藝術(shù)品背后所蘊含的溫情,特別是翻譯藝術(shù)品的標牌時更需謹慎小心。雖然每個標牌僅有短短的幾百個字,卻敘述了大量的歷史典故和民間諺語。那么首先,我們在翻譯過程中就需要反復斟酌,第一輪稿本是翻譯出大體意思,讓讀者可以簡單明白工藝品的年代。第二輪稿本的修改是逐步添加的過程,用極為簡短的語言表達出藝術(shù)品背后的歷史典故,最終更需要譯者和母語觀眾進行深入交流,力求觀眾確實可以讀懂理解這些標牌。

手藝傳承與作品傳播密不可分,包括北京非遺在內(nèi)的傳統(tǒng)手藝走出國門,邁出鏗鏘腳步的第一個腳印,這其中相信少不了對于傳播的思考與推動。