高中物理實驗題解題研究

周余豐

(江蘇省無錫市宜興市周鐵中學,江蘇 無錫 214200)

高中物理很多規律都是從實驗現象中總結得出的,其中最重要的就是數據處理,為此針對數據圖像的分析以及誤差分析的考題鋪天蓋地,但高中生對這類題的解答情況普遍不太理想,下面談談本人在教學中發現的一些問題.

1學生不能分辨實驗題中圖像縱橫軸的物理量對應哪個實驗數據

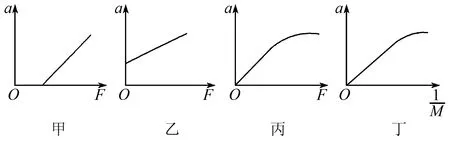

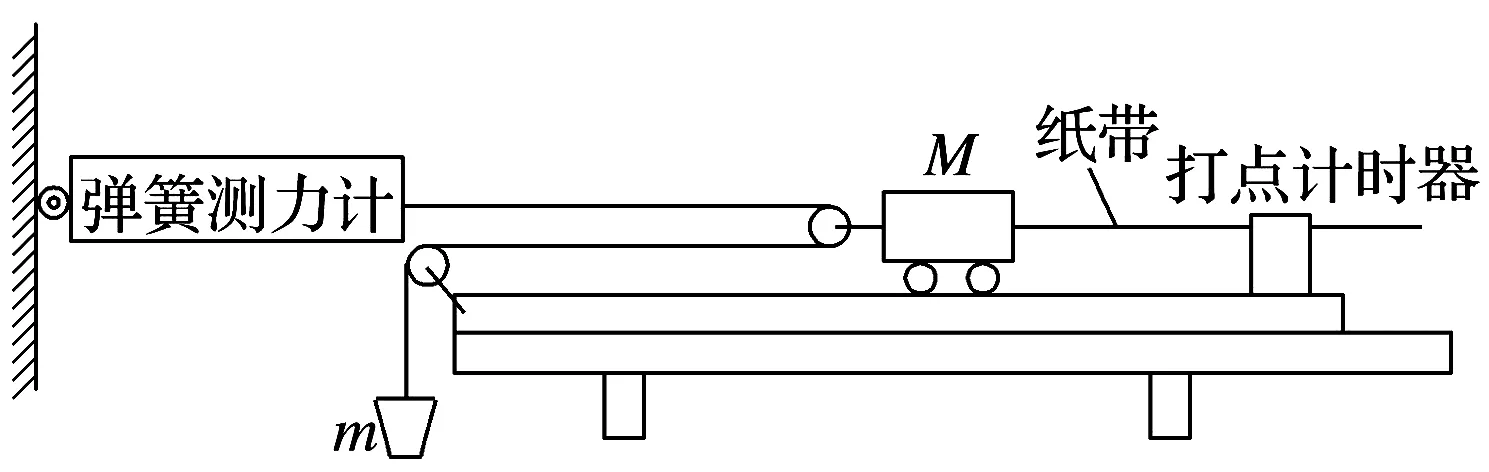

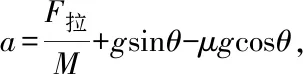

例1甲、乙、丙、丁四位同學在做“探究加速度與物體質量和合力的關系”的實驗時(使用圖2所示的裝置),設小車和車上砝碼的總質量為M,沙及沙桶的總質量為m,分別得出如圖1中甲、乙、丙、丁

圖1 四張需要分析實驗誤差的圖

圖2 探究加速度與物體質量和合力的關系圖

學生剛接觸這題時是毫無頭緒的,因為學生在高一學習到這個階段時,大部分學校數學的函數圖象知識并未開始教授.之前的運動圖像與探究彈力和彈簧伸長的關系的一元一次函數圖象學生勉強能接受,但碰到雙曲線以及這題中的圖像問題時數學跟不上,教師無法通過數學方法來進行解釋.再加上連接體問題還沒教授,也無法建立相關的物理關系式.圖2里的甲、乙兩圖教師只能對截距進行解釋,丙、丁兩圖更是講不清.至此,學生心中已經埋下了對圖像分析的畏懼心理.

另外教材上“實驗思路”環節中寫的是“小車所受的拉力可認為與槽碼所受重力相等”[1],而在“進行實驗”環節測量數據寫的是“拉力F”[1].大部分題目跟此題一樣,并沒有明確橫軸的F是哪個測量數據,所以很多學生認為跟書本上一樣都是小車所受的拉力,另外一部分學生認為F一直是沙及沙桶的總重力.以至有些題目稍微改動條件,碰到圖3的題目,學生就完全蒙掉了.

圖3 探究加速度與物體質量和合力的關系圖

2 學生難以建立對應的物理關系式

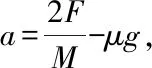

例2某同學在實驗室取兩個材質及底面粗糙程度相同的木盒,來測量木盒和木板之間的動摩擦因數.他采用“對調法”,可省去秤質量的步驟.如圖4所示,一端裝有定滑輪的長木板放置在水平桌面上,木盒 1 放置在長木板上,左端與穿過打點計時器的紙帶相連,右端用細線通過定滑輪與木盒 2 相接.由紙帶測出加速度,記錄對調前后兩次的a1、a2的數據.下一組改變木盒2中的細沙,重復上述過程.

圖4 測量木盒和木板之間的動摩擦因數

(1)已有五組實驗數據(略),請畫出a1-a2圖像,當地重力加速度為9.8 m/s2,可得動摩擦因數.

(2)實驗過程中,有時“對調法”兩次實驗不能全部完成,導致實驗數據無效,請你提出一種解決此問題的實驗方案.

對于一些書本常規實驗題學生能找出相關物理關系式,進行誤差分析.但對于創新題,學生不能讀懂題目,也就無法繼續思考下面的問題.

教師應該引導學生仔細讀題,劃出實驗目的和實驗方法等關鍵詞句.讓學生仔細閱讀類似“他采用“對調法””,學生明確了原理后自然會列兩個方程:m2g-μm1g=(m1+m2)a1;m1g-μm2g=(m1+m2)a2.最后a1與a2的關系式就出來了:a1=-a2+g-μg;其中“g-μg”為a1-a2的關系圖像縱軸截距,讀出此數據從而計算出動摩擦因數.對于第二小問,也是因為學生沒有讀懂“有時‘對調法’兩次實驗不能全部完成”.教師應引導學生:對調后,什么情況下兩木盒都不會動.當學生明白對調后m1質量太小的話就無法拉動m2,答案也就出來了.

針對這類讀題不清導致無法解答的情況,教師要經常引導學生如何讀題,抓住創新實驗題的實驗原理,不斷提升學生在陌生新情境中發現問題、總結規律、解決問題的思維能力.

3 學生對“測量值”與“真實值”的概念理解不深刻

在眾多實驗題中都需要學生進行誤差分析,判斷測量值與真實值之間的關系,但學生往往寫對了物理量的關系式也無法作出判斷.下面就大家熟悉的“測量電源電動勢和內電阻”這個實驗來進行分析.

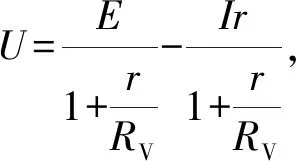

例3考慮電表內阻的影響,按圖5的方式連接所測得的電源電動勢和電源電動勢的真實值的關系為:E測____E真,測得的電源內阻和電源內阻真實值的關系為:r測____r真(均選填“大于”“等于”或“小于”).

圖5 測量電源電動勢和內電阻

本人與其他教師討論后認為真實值也是用測量的U、I代入得出的結果,某種意義上它也應該算測量值,不過長此以往大家都默認所謂的“測量值”是指計算原理可能存在問題而得出的結果,“真實值”是指計算時把全部因素都考慮進去后代入測量的數據而得出的結果.

綜上所述,教師要更多地站在學生的角度思考他們的困惑之處,才能更好地清理學生實驗題中各節點的障礙,繼而才能逐步提高學生解決實驗題的能力.