制造迷思:品味判斷疑惑的解構與葡萄酒品評的社會學反思

鄭姝莉

一、消費品味的判斷疑惑:從葡萄酒品評說起

消費品味問題是消費社會學研究的經典議題。艾倫·瓦德(Alan Warde)接續布爾迪厄的品味區分理論,將品味分解為形成(formation)、判斷(judgment)和辯護(justification)三個維度,以回應品味是受結構約束還是可自由選擇這一核心問題。①Alan Warde, “Dimensions of Social Theory of Taste,” Journal of Cultural Economy, vol. 1, no. 3(November 2008),pp.321-336.盡管瓦德的研究受到許多后續學者的追隨,但對品味判斷的研究仍然有待深入。在葡萄酒品評過程中,品味的體驗與判斷時常產生矛盾。葡萄酒有相應酒款的品酒詞作為品評指南,但消費者經常對這些味道表征產生疑惑。著名酒評家羅伯特·帕克(Robert Parker)曾寫了一段品酒詞:“顏色是近乎于墨黑的深紫色,紫色的邊緣,香氣徐徐飄來,幾分鐘之后開始轟鳴,呈現煙熏香和黑莓、櫻桃、甘草的香氣,還有明顯的松露和灌木叢氣息......”①詳細內容參見也買網對柏圖斯葡萄酒的介紹:《柏圖斯:酒界的品》,2012年7月13日,http://www.yesmy‐wine.com/brand/205/news/450,2023年6月19日。。然而,理查德·匡特(Richard E.Quandta)卻在2007年的《葡萄酒經濟日報》(Journal of Wine Economics)中批評這些品酒詞就是“本質上胡說八道”②Quandt Richard E. , “On Wine bullshit: Some New Software?” Journal of Wine Economics, vol. 2, no. 2(Fall 2007),pp.129-135.。《醇鑒》(Decanter)雜志專欄作家安德魯·杰弗德(Andrew Jefford)為品酒詞正名:“但帕克的品酒詞也不應全部被稱為‘胡說八道’。如果人們相信帕克和其他人的品酒詞,那是因為這些品酒詞是有用的。它們是真實的,傳遞了信息,并且是有價值的”③詳細內容參見醇鑒中國網刊發Andrew Jefford的文章《品酒詞——葡萄酒世界的恥辱》,2015年8月31日,https://www.decanterchina.com/zh/名家專欄/與jefford相約星期一/品酒詞-葡萄酒世界的恥辱,2023年6月19日。。

圍繞品酒詞形成的“胡說論”與“有用論”爭議引發了關于葡萄酒品味的判斷疑惑:品酒詞到底是忽悠還是真切的存在?對葡萄酒品味的疑惑與正名涉及一個關于品味判斷的社會學議題。品味的判斷爭議反映出個體對公共引導的品味產生了判斷疑惑。消費社會學研究較少對這種判斷疑惑進行解釋。品酒詞引發的判斷疑惑是反思與延展品味判斷理論的載體。值得反思的理論問題是:為何消費品味客體會引發一系列的判斷疑惑?品味表征背后隱藏了什么樣的生產機制?本文發現,品味判斷疑惑產生的表層原因是消費者的主觀身體體驗與客觀品味情境、品味表征之間產生了不匹配的失衡現象。而深層原因在于葡萄酒品味被市場機制與文化裝置共同制造成一種具有迷思性的品味。葡萄酒品味的判斷疑惑反映在葡萄酒品評文本中。本文接續國際消費社會學關于品味研究的最新議題,延展出品味判斷疑惑的新問題,借鑒符號學的迷思理論,基于對品評文本的分析,從制造迷思角度解構品味判斷疑惑產生的過程與原因,反思品味爭議背后的品評失衡機制。

二、消費品味研究:從主體到客體的討論

品味(Taste)既指涉心理上的味覺感,又指涉審美能力的判斷。消費社會學將品味研究視為核心議題之一。④孫宇凡:《品味區分、享樂欲望與親密關系:當代消費社會學三題》,《國際社會科學雜志》2022 年第3期。相關研究路徑有兩條:一是關注品味主體,將品味視為不變的客體,探討消費者品味與階層之間的關系;二是關注品味本身,將品味視為可變的客體,探討品味形成的社會過程。主體涉及品味的受眾群體,其品味慣習映射著主體的階層結構、階層傾向與階層調節性。⑤[法]皮埃爾·布迪厄:《實踐理性——關于行為理性論》,譚立德譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2007年,第50—60頁。客體是長期穩定過程的最終展現,其本質既是一個結果,又是其自身變化的關鍵生產者。⑥Claudio E. Benzecry, “Restabilizing Attachment to Cultural Objects: Aesthetics, Emotions and Biography,” The British Journal of Sociology,vol.66,no.4 (December 2015),pp.779-800.

(一)對品味與主體關系的討論:品味-階層同源還是品味-階層異源?

品味主體的研究討論品味與消費者所處社會階層之間的關系。布爾迪厄(Pierre Bourdieu)提出了品味區分理論,認為品味與消費者所擁有的財產、所處的階層位置是大致相同的。①[法]布爾迪厄:《區分:判斷力的社會批判(上)》,劉暉譯,北京:商務印書館,2016年,第357頁。布爾迪厄將由教育水平及社會階層位置對應的品味類別區分為三種:正統品味、中等品味和大眾品味。布爾迪厄認為,個體在提高受教育水平的同時,也在提升正統品味的能力。布爾迪厄呈現的是不同階層在判斷藝術作品價值中的差異性品味,這些品味指涉對人的區分。布爾迪厄的品味與階層位置是同源對應的,具有同源性。但是,品味-階層同源論遭到眾多學者質疑。彼德森(Richard Pe‐terson)等學者指出,消費品味與階層位置并不具有一致性。具有高雅品味的消費者也會選擇普通品味,成為一個十足的雜食者(omnivore),而持低文化資本的消費者仍然保持著舊有的狀態。②Richard A.Peterson and Roger M.Kern,“Changing Highbrow Taste:From Snob to Omnivore,”American Socio‐logical Review,vol.61,no.5(Octorber 1996),pp.900-907.沙利文(Oriel Sullivan)等認為高文化資本者的消費品味不會局限在小范圍的高雅藝術中,他們追求多樣化的消費方式。他們擁有雜食品味,在品味追求中略顯貪婪(voracious)③Oriel Sullivan and Tally Katz-Gerro,“The Omnivore Thesis Revisited:Voracious Cultural Consumers,”Europe‐an Sociological Review,vol.23,no.2 (April 2007),pp.123-137.,總期待尋找多元的消費方式。這些學者提出了與布爾迪厄品味-階層同源論相反的異源論觀點,但是他們并沒有跳出布爾迪厄的階層討論范式。品味階層范式過于結構化,較少關注品味結構背后的建制性要素與構成性過程,忽略了“品味方式與自我認同隨著社會情境的改變而改變”④Alan Warde, “Consumption, Identity-Formation, and Uncertainty,” Sociology, vol. 28, no. 4 (November 1994),pp.877-898.。

(二)對品味客體的討論:文明進程還是浪漫主義追求?

布爾迪厄式的品味階層范式側重于研究不同階層群體的差異性品味,其背后存在一個假設:品味是結構化的,是相對不變的,造成品味區分格局的不是品味本身,而在較為中觀、具體的結構性場域。但是,另一些學者更強調品味客體的生成性,認為品味客體本身是變化的。埃利亞斯深入剖析了一些禮儀性品味的生成過程(如切肉由“前臺分割”演變為“置于幕后”),認為品味變化折射了社會去野蠻的文明化進程。⑤[英]埃利亞斯:《文明的進程》,王佩莉、袁志英譯,上海:上海譯文出版社,2013年,第124頁。安德烈(Montanari Adrew)在研究東南亞地區榴蓮品味的變化過程時發現:早期殖民時代,社會結構不那么嚴格,文化相對開放,東南亞的榴蓮對西方人而言是具有誘惑力的美味;在晚期殖民主義時期,它變得不合宜,甚至令人厭惡,因為社會在這個時候更受約束。⑥Andrea Montanari, “The Stinky King: Western Attitudes toward the Durian in Colonial Southeast Asia Food,”Culture Society,vol.20,no.3 (January 2017),pp.395-414.東南亞人接受榴蓮的過程折射的是歐洲殖民化的社會結構過程。

與文明化進程分析路徑不同,坎貝爾(Colin Compbell)從浪漫主義倫理角度為現代消費品味的形成進行了解讀。浪漫主義精神使快樂與生理滿足分開,為人們在幻想中追求快樂提供了條件。在消費新奇商品的過程中,消費的功能從原來僅用于滿足物質需求向滿足新奇臆想轉變。人們品味物品,是在用聯想的意義得到歡愉,并建構自我。⑦Campbell Colin,The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism,Oxford:Basil Black Well,1987.黎相宜認為飲食浪漫倫理在中國生根發芽而且呈擴大化趨勢,除了有社會區隔和分層的因素外,還因為中國飲食消費已經從滿足基本生理需要的手段轉變為追求新鮮感的工具。①黎相宜:《飲食浪漫倫理與“吃貨族”的樂趣建構:基于廣州青年“吃貨”群體的研究》,《廣東社會科學》2017年第6期。鄭向春從福柯的話語權力維度剖析了浪漫主義品味的生成過程,指出品味是異域文化與民族主義情緒融合的集體想象。②鄭向春、納爾什·格雷本:《“品味想象”:葡萄酒中國消費的社會話語研究》,《美食研究》2019 年第2期。肖坤冰認為浪漫主義品味在全球流動中被資本、階層入侵,被建構成精英階層身份認同的標識。③肖坤冰:《當代中國美食旅游中的品味、知識與階層——基于香格里拉葡萄酒游學活動的考察》,《美食研究》2022年第4期。

文明進程與浪漫主義是討論品味客體的兩個視角。文明進程視角認為,社會結構的變化強制塑造了人們對品味的心理接受情感或拒絕情感,人們自然而然地接受了社會強制過程中具有文明標識的品味。④[法]埃利亞斯:《文明的進程》,第441頁。然而,葡萄酒消費者在接受葡萄酒品評體系中,對引導消費者體驗的品酒詞產生了判斷疑惑。消費者自身在接納品味中有一個判斷過程。文明進程視角無法解釋大眾消費者的品味疑惑。浪漫主義視角認為,浪漫主義品味是可追求的、值得習得的品味。可以用浪漫主義來解釋葡萄酒品味的接受性,但無法用它來解釋消費者的疑惑性。為何人們沒有對這種浪漫主義品味采取欣然接受的態度,而是產生了“胡說論”與“有用論”的爭執,這就需要尋找新的解釋視角。

(三)制造迷思:品味判斷疑惑的解構視角

品味疑惑問題涉及消費品味的判斷與辯護議題。瓦德認為消費社會學在擺脫文化轉向的束縛后,最核心的發展便是與布爾迪厄的品味理論進行對話。⑤Alan Warde,“The Sociology of Consumption:Its Recent Development,”Annual Review of Sociology,vol.41,no.1(August 2015),pp.117-134.瓦德將品味分解為形成、判斷與辯護三大元素。品味形成環節要求從制度層面分析影響不同品味模式、品味類型的機制,如職業階層、教育和代際等;品味判斷關心的是,對他人品味的判斷如何被納入由權力塑造的社會分層系統。⑥Alan Warde,“Dimensions of Social Theory of Taste,”p.327.品味不僅指所屬階層的判斷,還包括審美判斷、道德判斷等。在品味判斷中,評價者不自然地發生階層判斷與審美判斷,能識別出人們喜歡的和不喜歡的品味,能選擇關注什么品味、不關注什么品味等各類議題。⑦Alan Warde,“Dimensions of Social Theory of Taste,”p.329.在品味判斷之后,需要對于品味的合法性進行界定,這就涉及品味辯護問題。在品味辯護階段,人們能對品味產生滿意感或自豪感。品味判斷與辯護相互交織,但仍有區別。與品味辯護強調“好與壞”“偏好與厭惡”“維護與反對”的價值判斷不同,品味判斷更多是“真與假”“是與否”“在與不在”的事實判斷。好壞涉及價值歸屬,真假涉及階層歸屬與生產機制。品味判斷更多聚焦在對他人品味的分析及對自我品味匹配性、對應性與符合性的反思上。

盡管瓦德提出了品味理論的元素性框架,但對品味分布、判斷與辯護研究各有偏頗。“品味形成”主題的研究延續品味的文明化范式與浪漫性范式,得到了廣泛關注;“品味辯護”主題近年來被瓦德的學生接續⑧朱迪:《品味的辯護:理解當代中國消費者的一條路徑》,《廣東社會科學》2013年第3期。;而“品味判斷”的研究除了延續布爾迪厄的區分命題,討論“在與不在”的階層歸屬問題外,對品味判斷的“是與否”“真與假”的討論卻非常不夠。朱迪指出,品味研究在“由廣告、市場營銷和媒體評論所帶來的社會變遷面前缺乏說服力”。①朱迪:《消費社會學研究的一個理論框架》,《國外社會科學》2012年第2期。隨著消費者認知水平的提高,消費者并不是全然接受上層品味,也不是簡單的在接受與否、認同與否中做出二元選擇,而是在或接受或質疑的循環往復中經歷曲折的判斷過程。廣告、市場營銷和媒體評論等為品味判斷營造了接納氛圍。但是消費者真的是全然接受嗎?現有研究沒有對消費者品味的采納、接受或質疑背后的整套判斷失衡機制進行深入分析。

品味有兩種維度,一種是個體維度,意味著品味基于個體判斷,落腳為個體偏好,旨在塑造與他人的區分;一種是公共維度,意味著品味能被公共引導,它具有社會引導性,旨在塑造與他人的一致。②朱迪:《消費社會學研究的一個理論框架》,第37頁。當個體品味與公共品味不一致時,品味判斷容易發生失衡。然而,個體在選擇是否與公共引導的品味保持一致時,會對公共引導的品味產生真與假的判斷反思。葡萄酒品評中的疑惑與反思更加明顯,因為葡萄酒被建構成具有迷思性的品味。

迷思(myth)不僅是物體、觀念或者想法,而且是一種具有多個層級的符號系統。迷思是一種言談,是一種意指方式③[法]羅蘭·巴特:《神話——大眾文化詮釋》,許薔薔、許綺玲譯,上海:上海人民出版社,1999年,第168頁。。語言表征本身具有能指與所指兩種意旨方式。能指與所指可以不斷組合疊加,形成不同的符號等級體系。迷思由第二級符號學模式操作。能指與所指組成第一級符號系統,第一級符號系統與新的所指匹配,形成迷思系統。迷思屬于第二級系統,與第一級系統的“直接意指”不同,是一種“含蓄意指”。彭丹指出,“迷思是二次序符號,是人為建構的,具有折射性、共享性、自然而然化的特征”。④彭丹:《制造旅游迷思:關于湘西鳳凰古城的個案分析》,《旅游學刊》2017年第9期。迷思具有兩重屬性,它既指涉自然型表征,也有扭曲型表征,這就意味著迷思具有“真假混合性”。彭丹認為,旅游生產方將旅游地的意義建構出來傳遞給旅游者,旅游者將自己對旅游吸引物的解讀意見反饋給生產者,制造新的旅游迷思。⑤彭丹:《旅游迷思研究述評》,《旅游學刊》2015年第9期。她解構了湘西鳳凰古城旅游迷思從制造到消費的整個循環過程,發現鳳凰的旅游迷思為政府與資本主導。⑥彭丹:《旅游迷思研究述評》,第24頁。與旅游迷思不同,政府在制造品味迷思中的作用力度更小。因為品味的判斷是主體對客體的覺知,是由身體、情境、中介和技術的微妙平衡構成的。⑦Claudio E. Benzecry, “Restabilizing Attachment to Cultural Objects: Aesthetics, Emotions and Biography,”p.799.品味判斷疑惑之所以產生,既有品味者身體與情境未達成平衡的表層原因,更有中介市場與技術專家將葡萄酒品評制造成為具有迷思性品味的深層原因。本文嘗試用制造迷思這一分析性概念,解構品味判斷疑惑產生的深層原因。

筆者曾學習葡萄酒中級品酒師與高級品酒師資格認證課程,在高校工作期間開設《葡萄酒品鑒》課程。朱迪指出,品味分析學者要擅長關注與品味相關的表征文本、關注品味辯護中的語言文字材料以及來自市場的文化干預現象。⑧朱迪:《消費社會學研究的一個理論框架》,第38頁。在葡萄酒網站及葡萄酒相關書籍中,可以看到各類關于葡萄酒品評文章。本文將對其中的品評解析文本與品評爭議文本(相關來源見具體注釋)進行解讀,基于身體、情境、中介和技術等維度,從表層反思品味判斷的失衡機制,從深層解構制造品味迷思的各類策略。

三、葡萄酒消費品味中的判斷疑惑

消費者對葡萄酒品味表征存在判斷疑惑。表征(representation)是修辭學、符號學、傳播學等多學科概念,指品味呈現的符號化方式。①王寧、劉丹萍、馬凌等:《旅游社會學》,天津:南開大學出版社,2008年。品酒詞是葡萄酒的品味表征,它是一種符號制造,是對相關事物特別是食物的口味、嗅感和想象等的品味表達。品味表征是一種話語,是一種表意實踐(signifying practices)。②劉丹萍:《“地方”的視角表征與社會構建——西方旅游廣告研究的“文化轉向”思潮》,《旅游科學》2007年第4期。葡萄酒品味表征有三種,一是指借用具體的實物來形容葡萄酒香氣與味道的具象型品味表征,如經常用紅櫻桃、紅李子來表征紅葡萄酒香氣;二是用比喻、象征、寄托等手法形容葡萄酒香氣與味道的意象型品味表征,如流行用“風格大膽但不粗糙”這種形容人的詞語來形容紅葡萄品種赤霞珠的味道;三是用專業性表征詞匯形容的專業型品味表征,如從澄清度、顏色狀態、余味長度及陳年潛力等方面展現葡萄酒的特征。

盡管品味表征被歸入不同類型,但是消費者在日常品酒中卻常有判斷疑惑。因為要品評出品酒詞的葡萄酒味道,需要在情境的慣常性及身體的習得感中達成平衡。情境的慣常性是指品評者對品評情境較為熟悉,心理距離近,對品味表征常有涉獵。相反,若品評者對品評情境較為陌生,心理距離遠,對品味表征未曾涉獵,則處于非慣常情境③李琳、唐亞男、李春曉、謝雙玉:《非慣常環境及行為:基于旅游情境的再思考》,《旅游學刊》2022年第11期。中。身體的習得性是指品評者在日常生活中習得了某種品味特征,具備判斷葡萄酒品味特征的認知能力。個體在環境實踐中習得的經驗距離會影響其對品味感官體驗的判斷疑惑。熟悉品味表征的話語體系,建立身體層面的習得感。相反,個體未曾習得香氣品味類型,不熟悉品味表征的話語體系,身體層面便有非習得感。在情境慣常性與身體習得性的差異化匹配中,可以看到對葡萄酒品味感知的疑惑性差異。

當品味表征術語出現在品評者的慣常生活情境中,品評者熟悉品味表征術語、習得了品酒詞表征葡萄酒味道的話語規律時,品評者不容易對品味表征產生疑惑。然而,盡管品評者習得了葡萄酒品味表征的話語體系,掌握品評規律,但是如果品味表征術語對品評者而言屬于非慣常情境,品評者不熟悉品味術語的原產地情境,品評者仍然會產生判斷疑惑。瓊瑤漿(Gewürztraminer)是白葡萄品種,有一種獨特的芳香。起初,西方葡萄酒界選用玫瑰和茉莉花來表征這種香氣。后來,品酒者發現中國的荔枝更能貼切的展現這種葡萄品種的味道。荔枝便成為形容瓊瑤漿的典型香氣類型。但是,西方品評者在判斷荔枝味時常產生判斷疑惑,因為荔枝并不是他們慣常情境中品嘗過的水果類型。一個葡萄酒品評博主在其博客中將荔枝視為難以捉摸的品味:

“但是荔枝呢?我以前從未聽說過這種水果,更不用說見過、聞過或嘗過它了。由于經常看到瓊瑤漿的品酒筆記把“荔枝”作為主要描述詞,所以我開始尋找它……在我所在地區的幾家雜貨店和小型精品市場里尋找了幾周后,我還是沒有吃到荔枝……我最終放棄了尋找荔枝……這一神秘水果始終在我的品味盲區中”。④詳細內容參見筆名為Cabernet Sauvignon 所寫的日記“Gewürztraminer—and My Search for the Elusive Ly‐chee”,2018 年7 月8 日,https://outwines.blog/2018/07/08/gewurztraminer-and-my-search-for-the-elusive-lychee/,2023年6月19日。

品味表征是否屬于品評者的慣常情境,直接影響著判斷疑惑性的高低。不同國家在水果品味體系中都有自己的品味盲區,這些盲區增加了品味的迷思——消費者對品酒詞的“直接意指”(第一秩序)產生判斷疑惑。中國葡萄酒品評者用本土食品——“地瓜干、紫羅蘭、九制話梅”——來形容一款來自阿根廷門多薩的馬爾貝克。中國消費者對這三種食品耳熟能詳,但西方品評者易產生迷思。紫羅蘭的香氣近似于麝香,但在味蕾上略顯苦澀。這類香氣主要出現在用厚皮葡萄釀造的紅葡萄酒中。在英國,糖果帕瑪爾紫羅蘭(Parma Violet)已成為國民級別的兒童食物。醇鑒中國網(Decanter China)肯定慣常情境能增強品評情境的易達性,認為“如果你吃過英國傳統糖果帕瑪爾紫羅蘭,肯定秒懂”①詳細內容參見醇鑒中國網刊發的文章《解析那些品酒詞們:紫羅蘭,干稻草,黑醋栗,雪松》,2017年5月18日,https://www.decanterchina.com/zh/葡萄酒學習/葡萄酒常識/解析那些品酒詞們-紫羅蘭-干稻草-黑醋栗-雪松,2023年6月19日。。然而,即使告知中國消費者葡萄酒中有紫羅蘭香氣,未受過專業訓練的中國品酒者仍然對這一品酒詞感到一知半解。因為在中國消費者的日常與品嘗歷程中,紫羅蘭通常是缺位的。中國消費者缺乏接觸紫羅蘭的日常傳統,會忽略品酒詞繼續飲酒。杰弗德曾評論道:“與西方人的設想相反,中國的葡萄酒飲用者并不會在‘根據品酒詞決定買什么酒’的問題上感到困擾,盡管他們并不熟悉‘灌木籬墻’、‘雜交草莓’或者‘液體礦物’。他們會拋開這些繼續品酒,并認為這些品酒詞無關緊要。”②詳細內容參見醇鑒中國網刊發Andrew Jefford 的文章《品酒如品人》,2015 年8 月10 日,https://www.de‐canterchina.com/zh/名家專欄/與jefford相約星期一/品酒如品人,2023年6月19日。

是否習得品味表征的話語體系也影響著品評者的判斷疑惑。由于專業性的品嘗指標與個體的感官體驗認知易出現矛盾,葡萄酒品鑒結果容易引發爭議。以酸度為例,在判斷一款酒究竟是高酸度還是低酸度上,品嘗者無法通過實驗測量,而是要通過感官來判斷。但感官體驗容易產生偏差。在參加葡萄酒品鑒學習中,品鑒教師教授學生們用葡萄酒入口后的返唾液量來判斷酸度的高低。反唾液量越高,酸度越高。但是,判斷反唾液量的高低是需要訓練的,不僅非專業人士不容易判斷,甚至專業人士也無法輕易把握唾液量多大屬于高酸范圍。再以單寧為例,單寧能與口中的唾液蛋白質發生化學反應,屆時口腔表層產生一種艱澀感。③[法]艾薇林娜·馬尼克:《世界葡萄酒圣經》,姚穎譯,北京:北京工業出版社,2013年,第345頁。在品鑒中,如果感覺生澀,說明葡萄酒的單寧需要時間軟化。通過繼續陳釀,單寧會變得柔順,葡萄酒喝起來感覺圓潤順口,澀感恰到好處。在品鑒過程中,形容不同級別的單寧可用不同的品酒詞。用“絲滑”來形容單寧含量低到中等的葡萄酒味道,用“天鵝絨般”形容單寧含量中等到高、質地順滑的葡萄酒味道。盡管這些品酒術語有清晰的品味特征,但是品評者仍然有感官判斷困惑。匡特曾明確地表達了自己的疑惑:“但是我特別感興趣的是柔滑、超薄和天鵝絨之間的差異……我怎么知道我品嘗的單寧是超薄型還是絲滑型呢?我怎么知道單寧是柔滑還是天鵝絨……對你來說相當酸性對我而言只是略顯酸性”④Quandt Richard E.,“On Wine bullshit:Some New Software?”p.132.。酒評專家的品味判斷疑惑之所以產生,是因為部分個體的感官品味沒有被專業的品評知識體系馴化,品酒者的品味慣習未被塑造。

品味判斷疑惑產生的本質是消費者主觀層面的身體體驗與客觀層面的品味情境、品味表征之間產生了不匹配的失衡現象。由葡萄酒品味中的疑惑性可知,個體品味要與公共引導的品味達成一致,需要在身體習得性與情境慣常性之間達成一致。品味表征是可習得的,經過專業的訓練,身體可以具備品評的覺知系統與感知能力。品味表征的情境也可以轉換。通過反復接觸非慣常情境下的品味類型,可以熟悉品味內容,降低品味判斷的疑惑性,增強品味判斷的確定性。

四、制造迷思:葡萄酒品味判斷疑惑的生成機制

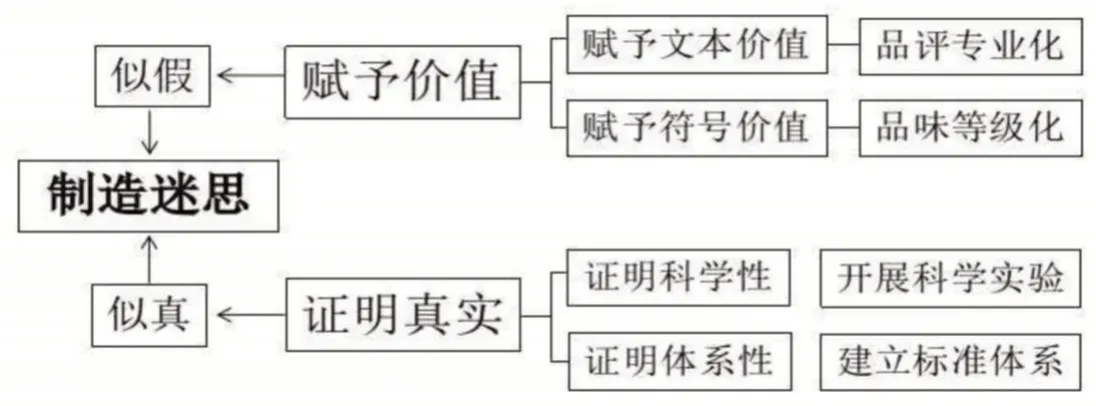

為什么情境因素與習得因素會成為影響葡萄酒品味判斷的關鍵因素?這是因為葡萄酒品味表征是由市場機制與文化裝置共同建構的。品酒詞既有“直接意指”,如酸甜苦辣等味道表征詞匯;也是能指與所指體系的疊加排列。第一級符號系統與新的所指匹配,使葡萄酒品味被建構成第二級符號系統。在品評葡萄酒過程中,消費者之所以對品酒詞存在判斷疑惑,原因在于品酒詞被制造為一種混合著“真與假”、“確定性與疑惑性”的迷思系統。中介與技術兩種力量將葡萄酒品評制造成為具有迷思性的品味活動。葡萄酒品味的迷思經歷了品評專業化、品味科層化、品味元素科學化及品味等級化等制造過程。在制造迷思過程中,市場機制與文化裝置發展出兩類策略:一類是賦予價值策略,主要在品評專業化、品評等級化過程中強化品評的文本價值、符號價值;一類是證明真實策略,主要由化學專家、葡萄酒教育專家通過開展科學實驗、建立科層化的標準體系為品酒詞“證真”。

(一)品評專業化與品評文本價值的強化

早期,古希臘人和羅馬人很少使用紛繁復雜的香氣來描述葡萄酒品味。二十世紀七十年代開始,品評葡萄酒漸漸成為一門專門的行業。特別是當酒評行業中出現了一個卡里斯馬型酒評家——《葡萄酒觀察家》的創立者羅伯特·帕克(Robert McDowell Parker Jr.)時,品評葡萄酒成為一種熱門且專業化的職業。帕克預言了1982年是波爾多葡萄酒20世紀最佳年份之一。這個預言被成功印證后,酒評人及酒評者對葡萄酒品味的敘述得到市場的認可。特別是帕克所寫的品酒詞,成為判斷葡萄酒好壞的重要依據。品酒詞被賦予了重要的文本價值。

然而,品酒詞在文本價值強化的過程中,也遭遇了判斷爭議。帕克喜歡用一連串水果來表征葡萄酒的品味,這種風格被行業內稱為“水果炸彈(bomb)”。盡管這種風格的品酒詞以具體的物象為表征,但消費者要品評出具體的香氣,要琢磨水果味道與葡萄酒的匹配性。但如果品評者不熟悉水果類型,極易對品酒詞產生迷思。匡特質疑道:“但是如果有人認為葡萄酒品味有一種理想的屬性,那為什么不用橄欖油,菜籽油等,還有那些在葡萄酒中沒有出現的水果?如果非要感受到那些果味,為何不直接喝酒前去吃那些水果,就能真正提升體驗”①Quandt Richard E.,“On Wine bullshit:Some New Software?”p.131.。品評專家的品評詞本意在于幫助消費者更好地品嘗葡萄酒,但品酒詞的流行卻無意地制造了新的迷思。某位擁有超過600多萬粉絲的網絡紅人是中國葡萄酒知識普及的品評專家。她談到,“要讓紅酒走下神壇,讓它不再神秘,但是依然神奇”②樊建敏:《自媒體更具人格化特征——訪“企鵝團”創始人、網絡紅人“醉鵝娘”王勝寒》,《中國廣告》2016年第9期。。她解碼了一套把葡萄酒“化整為零”的視覺語言(特殊的文本),即運用各種意象手法,把酒比喻成不同類型的人物、電影、書籍等,如將喝起來刺激的葡萄酒形容為“夢露型”。她雖然致力于“用更清晰的知識框架和生動語言將紅酒表達出來”③吳丹:《從東方甄選、醉鵝娘到觀夏:新消費品牌依靠故事“破圈”》,《第一財經日報》2022年9月21日。,強化品評的文本價值。但她并沒有減少品味判斷的疑惑性,她呈現的仍然是一種“模糊不清”的敘述。品評者的品評實踐易受情緒的影響,品味判斷實踐不具有穩定性。杰弗德指出:“同樣一款酒在這個月嘗起來可能像在歡快地歌唱,下個月則可能是脾氣暴躁的感覺”①詳細內容參見前述醇鑒中國網刊發Andrew Jefford的文章《品酒如品人》。。盡管品酒者對模糊不清的品酒詞有判斷疑惑,但仍然有評論者認為這種品酒詞有存在的必要。布克(Booker)認為“詩意類”品酒詞才是未來發展方向。②詳細內容參見The New Yorker 網站刊發Bianca Bosker 的文章“Is There a Better Way to Talk about Wine”,2015 年6 月29 日,https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/is-there-a-better-way-to-talk-about-wine,2023年6月19日。杰弗德肯定布克的判斷:“她這個門檻倒是設得挺高;不過她是對的”③詳細內容參見前述醇鑒中國網刊發Andrew Jefford的文章《品酒詞——葡萄酒世界的恥辱》。。

(二)品評等級化與符號價值的強化

品味的等級化建構是對品味本身的級別劃分。對葡萄酒的價值與價格而言,葡萄酒品味至關重要。貝克特(Beckert)等學者指出,葡萄酒市場中的質量等級不僅由生產者決定,而且還受葡萄酒味道的影響;葡萄酒的生產成本不會超過10歐元,但是品酒詞能賦予葡萄酒價值,提高葡萄酒價格。④Jens Beckert, J?rg R?ssel, and Patrick Schenk, “Wine as a Cultural Product: Symbolic Capital and Price Forma‐tion in the Wine Field,”Sociological Perspectives,vol.60,no.1 (April 2016),pp.1-17.葡萄酒不是簡單的物質性品味,而是重要的象征性品味。一些葡萄酒品味表征被建構為“高層次”品味,另一些則被建構為大眾品味。某品評專家曾在自制的紅酒教學視頻中提到,如果一款酒只有水果味,就會相對粗俗,但是如果一款酒能被形容“有礦石氣息(minerality)”,這款酒的等級便高了起來……用礦石氣息則意味著消費者可以想象自己“身處滴水的巖洞而體會到悠然、隱晦、冷峻清新感”⑤詳細內容參見搜狐視頻中“醉鵝紅酒日常”視頻,2017 年4 月11 日,https://tv.sohu.com/v/dXMvMzEyO‐TI4MDAzLzg4NTM5MDY5LnNodG1s.html,2023年9月18日。。她在向公眾介紹葡萄酒品味時,將品酒者品評葡萄酒時所用的品酒詞類別視為劃分品酒者的關鍵指標。如果消費者能在品評中描述出“具有礦物氣息”,就能被列入“高層次”的品味者行列。品酒詞的層級與品酒者的層次對應起來。葡萄酒品味被賦予了符號價值,被納入了分類體系。

然而,被“有礦石氣息”形容的酒真的是質量上乘的酒嗎?這是有爭議的。釀酒師將礦物味視為風土的體現,增加了葡萄酒的文化性。科學家推斷出這些風味來自釀酒過程中產生的物質。另一些專家卻認為:“至今為止,特定物質的分子與礦物質味之間并沒有關系”。⑥李旋:《如何定義葡萄酒中的礦物味?》,《中外葡萄與葡萄酒》2016年第1期。盡管在圍繞品酒詞是否科學上有爭議,但是品酒界認為“是否科學”并不重要。因為“有礦石氣息”的表述契合了人們劃分品味層次、建構符號性標志的需要。葡萄酒大師薩拉·簡·埃文斯(Sarah Jane Evans)極力維護“礦物味”這個品味表征詞:作為這幫浪漫主義者中的一員,我會繼續用這個詞的;說到底,品酒詞就是一種“比喻”,是一個將感官體驗轉化為文字的過程,而“礦物味”無疑是個好用的詞。⑦詳細內容參見醇鑒中國網刊發Sarah Jane Evans MW的文章《釀酒師vs科學家:葡萄酒中的“礦物味”真的存在嗎?》(吳嘉溦編譯),2018年3月28日,https://www.decanterchina.com/zh/行業新聞/Decanter特寫/釀酒師vs科學家-葡萄酒中的-礦物味-真的存在嗎,2023年6月19日。

(三)開展科學實驗:為葡萄酒品味表征“證真”

葡萄酒專家學者通過開展科學實驗,為葡萄酒品味建構了一套科學話語,這為葡萄酒品味表征增加了“確定性”。加州大學戴維斯分校支持并倡導用“具體的分析性品酒詞”(specific and an‐alytical one)。他們從化學的角度為葡萄酒的具體味道尋找科學依據,以消除葡萄酒品味中的模糊概念(fuzzy concepts)①詳細內容參見前述The New Yorker 網站刊發Bianca Bosker的文章“Is There a Better Way to Talk about wine”。。汽油經常被用來形容白葡萄酒的味道。專家學者進行了科學解釋:

汽油味來自于一種叫二氫化萘(TDN)的化學特質,這種化學特質最初由一種叫TDN的物質產生。TDN 是一種葡萄酒化學成分。在剛剛收獲的葡萄中,TDN 含量幾乎為零。隨著不斷陳年,雷司令中的TDN 能到達50μg/l。②詳細內容參見加州大學戴維斯分校網站“葡萄酒中有什么”(Whats in Wine?)欄目中對二氫化萘的解釋。http://waterhouse.ucdavis.edu/whats-in-wine,2023年6月19日。

經過科學驗證,不少葡萄酒表征物找到了科學關聯。葡萄酒青草風味來自叫“乙醛”的揮發性物質。③Ronald J.Clarke and Jokie Bakker,Wine:Flavour Chemistry,Oxford:Blackwell Publishing Ltd,2004.肉桂味是因為葡萄酒中有肉桂酸乙酯。④Andrew L. Waterhouse, Gavin L. Sacks, and David W. Jeffery, Understanding Wine Chemistry,New York: John Wiley&Sons,Ltd,2016,p.33.葡萄酒的語言敘事與其內在的客觀因素之間有了本質的聯系。當科學的修辭引發品味者發問時,消費品味被穿上了“科學的嫁衣”,得到了專家的專業性證真。消費者對品酒詞產生的疑惑性被科學家為品酒詞提供的確定性證據消解,葡萄酒變成一種“似真”的品味。

(四)為葡萄酒品味建立標準體系:品味的科層化

葡萄酒品味不僅被專家學者“科學證真”,還被納入一個標準化的科層體系。隨著葡萄酒品評的發展,一個系統且層級分明的科層化品味體系逐漸建立起來。葡萄酒的品評是有指標依據的,品酒者在品嘗過程中要對這些指標進行評定。在英、美、意等國家建立的葡萄酒教育與考試體系中,盲品葡萄酒是等級考試的必考內容項。考試者要品評出規定的各類品酒指標,才能通過盲品考試。葡萄酒與烈酒教育基金會是全球領先的葡萄酒、烈酒與清酒資格認證課程提供機構。它為盲品考試建構了一整套標準:要求從視覺上觀看葡萄酒的澄清度、顏色深度、顏色類型;從嗅覺上判斷葡萄酒的純凈性、香味濃度、香味特征、陳年度;從味覺上判斷甜度、酸度、單寧、酒精度、酒體、味道濃度、味道特征及余味長度;最后從總體上為酒進行質量評估。葡萄酒品鑒界希望通過制定嚴謹的書寫規范創造出一套能客觀測試葡萄酒品鑒標準的語言。品評標準的建構使葡萄酒品評變成一種可量化、可實操的專業技術。

品酒考試是將葡萄酒品味標準體系傳導給消費者的重要方式。如果將考試作為一種通過儀式,那么在考試的閾限過程中,考試者的味蕾系統經歷了被標準化的葡萄酒品評體系馴化的過程。在這個閾限范圍內,考試者或者被動相信標準化的品評體系,或者將這套標準化體系內化于自己的味蕾評判系統中。品酒者的品味被標準的考試體系流程化了,“品葡萄酒”變成一種科層工作。品酒者遵循視覺觀看、嗅覺判斷、質量評估等流程化的品味過程,所表述的品味也是可以模仿、套用的標準模式。人的感官被馴化與教化,被“教育”成符合專業品評標準甚至相信評價標準的評酒專家。

五、總 結

本文接續瓦德的品味分析模式,將品味判斷視為核心議題,從身體、情境、中介和技術等維度入手,解構品味判斷疑惑的生成機制。從表層來看,品評知識的習得性要與品評情境的慣常性之間達成平衡,因為身體與情境之間的匹配失衡易增加消費品味的判斷疑惑。從深層來看,品評的專業化與品味的等級化強化了品味“似假”的符號性,增加了品味的迷思性。化學專家與教育培訓專家引導了品酒詞的“證真”過程。通過開展科學實驗、建立品評體系,葡萄酒品味被科學化與標準化了。市場機制與文化裝置通過賦予價值策略與證明真實策略為葡萄酒品味制造迷思:“假”在于品味表征背后有一整套市場主導的價值建構系統,“真”在于科學專家與教育專家確證葡萄酒品味表征有其味。身體、情境、中介和技術等諸方力量不斷參與“科學性”與“符號性”的“真假”制造過程,使得葡萄酒成為一種具有迷思性的消費品味(如圖1)。

圖1 制造迷思:品味判斷疑惑產生的深層機制

本文的貢獻還在于反思消費者主觀層面的身體體驗與客觀層面的品味情境、品味表征之間不匹配的失衡機制。當品味主體的身體習得感與情境慣常性發生矛盾時,個體的品味與市場制造的公共品味之間易產生不一致的現象。除了個體層面的身體與情境要素外,市場在建構和引導公共品味過程中,一方面通過打造具有科層性的品酒體系為消費者品味葡萄酒增加易達性與易感性,但另一方面卻通過建立等級化的話語敘事強化品味的象征性與符號性,這就為個體獲得公共引導的品味制造了階層障礙。盡管迷思制造背后是結構化的品味生產系統,但酒評雜志在質疑品酒詞及為品酒詞辯護的過程中展現出反思性的角色。本文從葡萄酒品評的疑惑性切入解構品味的結構化生產系統;在諸多反思文本與辯護話語中,展現消費者品味判斷的雙軌性。未來可從文化差異等角度切入做更多研究。

解構品味判斷疑惑的意義不僅在于澄清制造迷思的真相,更重要的是引導市場及本土消費者共同形塑良性消費品味。可以從幾個層面切入營造健康的品評生態:在市場中介層面,品味引導者應弱化葡萄酒品評的等級性,回歸品味服務于生活美學的深層理念,強化品味的平民性,助力消費者獲得美好體驗。在文化專家層面,教育者在建構品味知識體系中,應弱化品評的科層性,避免葡萄酒品評向過度指標化、過度分值化方向發展,強化品味的知識性,讓學習者在感知可感物與可識物中享受認知的快感。在消費者層面,要尊重消費者個體的品味選擇權,讓消費者既可以不被品味表征裹挾,堅持自己的品評習慣,也可以選擇認同標準化的品味體系,在品味話語習得中提升知覺系統的自感能力。要引導消費者弱化對品味炫耀性的遵從,強化對品味怡情性的向往,讓品評者在品味葡萄酒時得到感性體驗的激活、獲得自我價值的覺醒;同時,也應提醒公眾注意酒精的危害性,倡導健康的生活方式。