例談結構化思維在化學實驗題解中的應用

摘 要:結構化思維能夠使學生條理清晰地認識并解決問題,是一種重要的科學思維方法.據此,本文介紹了結構化思維及其在化學教學中的應用,討論了結構化思維在物質的制備類實驗綜合題中的應用方法,即首先確定物質制備類實驗的核心反應,然后根據核心反應把實驗分成三段進行處理,即原料組織、核心反應、后置處理,并結合相關試題進行了應用說明.

關鍵詞:結構化思維;物質制備實驗;高中化學

中圖分類號:G632 文獻標識碼:A 文章編號:1008-0333(2023)31-0133-04

收稿日期:2023-08-05

作者簡介:趙相黔(1975.3-),男,河南省南陽人,研究生,中學高級教師,從事中學化學教學研究.

人是通過思維把握和認識世界的,思維方式不一樣,認識世界的方式也不一樣,所把握的結果也就不一樣.化學是自然學科的重要組成部分,化學知識體系蘊涵著豐富的科學思維方法,對培養學生的科學思維素養和思維能力有著重要作用.結構化思維是一種高階思維模式,可以很好地發展學生智力,幫助學生掌握化學知識和解決問題.

1 結構化思維的內涵

結構化思維在國內和國際上都有一定程度的研究.國內朱良學教授闡述了結構化思維的內涵和原理,認為結構化思維可以有力地發展學生的智力、強化學生的思維,可以提高學生的創造力和分析問題的能力[1];劉濯源教授提出將“思維導圖”應用到學科教學中,可以強調學科知識中概念之間的邏輯關系,即結構化思維[2].

早在20世紀70年代,金字塔原理由麥肯錫國際管理咨詢公司的咨詢顧問巴巴拉·明托所研究和發明,并在《金字塔原理》一書中首次提出了思維結構的金字塔原理,即實現結構化思維的標準結構.結構化思維(Structured Thinking),又名“金字塔原理”,是指一個人在面對復雜的工作任務和難題時,可以從多個角度系統地思考和分析問題出現的根本原因,并找出解決這些問題的途徑和方法,進而高效地制定和實施解決方案[6];布魯納在他的著作——《教育過程》一書中,強調了學科基本結構的重要性,“不論我們教什么學科,務必使學生理解學科的基本結構”[7].

通過大量的教育教學實踐不難發現,學生只有真正掌握了學科的基本框架,才能深刻理解學科知識.同樣的,學生如果能夠掌握試題的結構,合理運用結構化思維,才能更容易對自己所學的知識進行遷移和運用.

2 化學教學中的結構化思維

結構化思維在化學教學中很常見,每位教師都有這樣的教學案例.

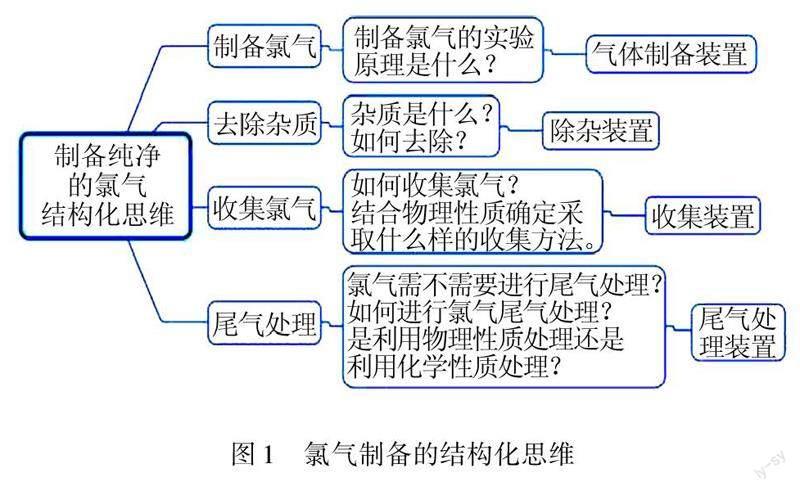

如制備純凈的氯氣,其結構化思維解析如圖1所示.

3 制備類實驗題中的結構化思維方法化學實驗試題往往是綜合性的.從類型上主要可分為操作型、分析型、設計型、探究型實驗試題等等.

根據結構化思維理論,可以把化學實驗題看成一個“系統”,即一個具有等級結構的整體,此系統當中可能包含多個組成單元,每個組成單元又有各自的組成單元.各個單元的認識仍然可以使用結構化思維的方式,即考慮一個化學實驗系統的時候,其思維方式應當是多條結構化思維的綜合運用.

下面結合制備類實驗題討論結構化思維的應用方法.

3.1 明確制備實驗的本質

無論有機制備實驗或者無機制備實驗,本質都是由原料到產物的實驗過程.主要分為兩種情況:一種是“從無到有”,即由原料通過化學反應生成產物,大部分制備類實驗題為此種類型;另一種是“從有到精”,即從原料中提取產物.鑒于提純類試題較少,主要討論合成類的試題.

3.2 確定核心反應

解決問題的重要方法是“處理關鍵的問題和處理問題的關鍵”.合成類實驗題的關鍵是什么呢?

在此將之稱為“核心反應”.一個實驗題當中可能涉及多個反應,但往往只有一個是核心反應.尋找“核心反應”是使用結構化思維解決實驗題最重要、最關鍵的一步,也是化學實驗試題最本質的地方,能否正確、快速判斷綜合類實驗題的核心反應是學生解答化學實驗試題的關鍵.

確定核心反應并不復雜,無論流程多么復雜,裝置多么繁瑣,與實驗目的相吻合的反應通常就是核心反應.

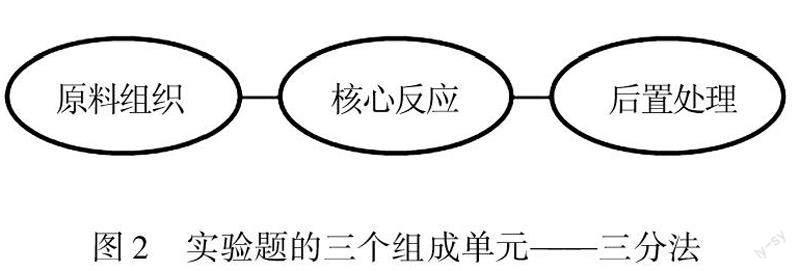

3.3 應用三分法解析

經過反復實踐,在確定實驗的核心反應后,可將制備實驗分為三個實驗單元進行處理,稱為“三分法”,如圖2所示.

三分法的結構化思維流程如下:

首先應該確定制備實驗的核心反應,然后根據核心反應把實驗分成三個部分,即圖2所示的“原料組織”“核心反應”“后置處理”三個部分.然后再對這三個實驗單元進行處理,即所謂“三分法”處理.

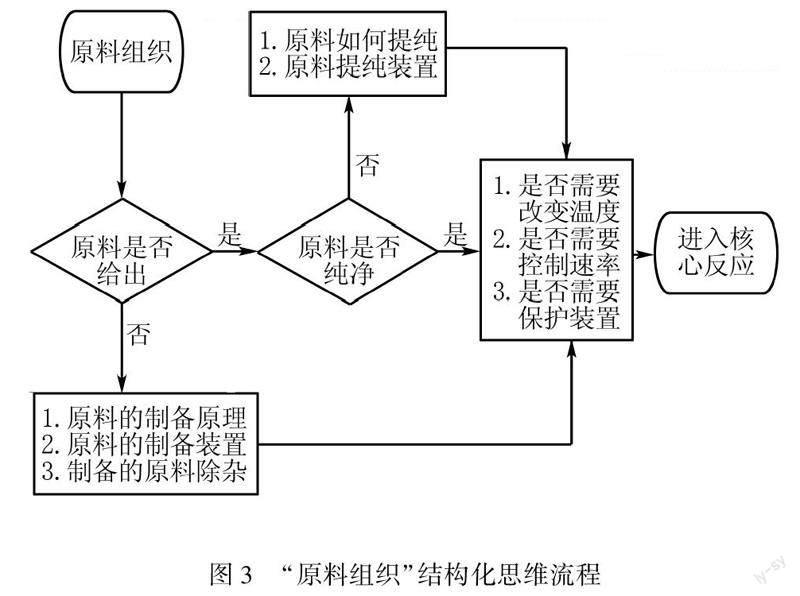

3.3.1 進行原料組織

圍繞核心反應分析“原料”問題:

原料是否給出.如果原料直接給出,則應分析原料是否純凈;如果不純凈應該如何去除雜質,除雜質的裝置是什么.

如果原料未直接給出,則應該在給出的條件中尋找如何得到純凈的原料.

其結構化思考方式如圖3所示.

需要注意的是,在有機制備試題當中,通常原料是直接給出的,原料組織這一環節通常比無機制備簡單.

3.3.2 處理核心反應

核心反應的處理通常包涵三個方面的內容:反應的裝置、反應的條件、反應的現象.

3.3.2.1 核心反應的裝置

主要方法是通過核心反應或者實驗目的進行判斷.可以先從物料入手進行判斷,這是比較直接的方法,判斷也比較準確;其次要根據題意進行判斷.

3.3.2.2 核心反應的實驗步驟和條件

選擇合適的實驗條件,需要從兩個方面考慮:一是能夠有利于核心反應向正反應方向進行;二是能夠有效抑制副反應的發生.

3.3.2.3 核心反應的實驗現象

實驗現象的描述應注意按照固體、液體、氣體的順序進行回答,通常就可以比較全面地對實驗現象進行描述.

如圖4所示是分析核心反應的結構化思維方法.

3.3.3 后置處理

核心反應之后的實驗部分稱為后置處理.按照結構化思維的方法,后置處理主要考慮的內容如下:

無機制備核心反應之后主要考慮問題包括:如何收集產物及收集的條件;產物是否需要保護,當產物性質活潑,能與氧氣、水、二氧化碳等反應時尤其要注意這一問題;反應物或生成物當中是否有污染物出現,如果有則要考慮尾氣吸收等問題.

有機制備當中主要考慮如何分離、提純生成物以及由此衍生出來的分離、提純的方法等問題.

4 應用舉例及分析

化學是復雜而有序的系統,幫助學生掌握結構化思維是解決這類系統性問題的好方法.下面舉例說明結構化思維的具體應用.

例1 (2022年遼寧卷節選)氫醌法制備H2O2原理及裝置如圖6、7所示,已知:H2O、HX等雜質易使Ni催化劑中毒.完成實驗并回答相關實驗問題:(略)

用結構化思維方法分析本題:

【實驗目的是制備H2O2】

根據圖6所示實驗原理可知,反應化學方程式為:

H2+O2==H2O2

在弄清楚實驗目的與實驗原理的基礎上進入原料組織環節.

【原料組織的思考方法】

此反應涉及的原料有氫氣、氧氣、乙基蒽醌/溶劑/Ni.其中E處提供了氧氣;A處為氫氣制備裝置,根據試題已知H2O、HX等雜質易使Ni催化劑中毒這一條件,可知D裝置為干燥裝置;B裝置應該能夠除去氫氣中的H2O和HCl等雜質,故應當選擇能夠同時除去水與氯化氫的堿石灰;C處提供了乙基蒽醌/溶劑/Ni.至此,實驗的原料組織已經完成.

【核心反應的思考方法】

反應裝置

裝置C為核心反應區,制備H2O2的反應在此發生.從使用了溫控磁力攪拌器可知,反應需要控制溫度并不斷攪拌.氫氣與氧氣分別從三項燒瓶左右兩口進入;三頸燒瓶中間口接了T型管,一邊接抽氣口,另一邊接裝置F.

實驗步驟

根據圖6可知,核心反應分為兩個部分,其一是氫氣與乙基蒽醌反應生成乙基蒽醇;其二是乙基蒽醇與氧氣反應生成過氧化氫.所以其操作過程為開始制備時,打開活塞a、b,使氫氣流入三頸燒瓶中制備乙基蒽醇,反應一段時間后,抽出殘留氣體,關閉活塞b,打開活塞c、d通入氧氣,繼續反應一段時間,得到H2O2.

后置處理

本例中后置處理包括使用抽氣設備將氫氣抽掉,以及通入氧氣是保護裝置F,根據題目所示已知條件,F中裝有濃硫酸,為保護裝置,防止外界水蒸氣進入C中使催化劑中毒.最后根據題目所示條件計算H2O2的質量分數.

結構化思維方法不僅可以幫助學生解決這類有實驗裝置的實驗試題,還可以幫助學生解決

文字表述類實驗試題.

例2 (2022年全國乙卷節選)實驗室制備二草酸合銅(Ⅱ)酸鉀(K2[Cu(C2O4)2])可采用如下步驟:

(1)取已知濃度的CuSO4溶液,攪拌下滴加足量NaOH溶液,產生淺藍色沉淀.加熱,沉淀轉變成黑色,過濾.

(2)向草酸(H2C2O4)溶液中加入適量K2CO3固體,制得KHC2O4和K2C2O4混合溶液.

(3)將(2)的混合溶液加熱至80~85℃,加入(1)中的黑色沉淀.全部溶解后,趁熱過濾.

(4)將(3)的濾液用蒸汽浴加熱濃縮,經一系列操作后,干燥,得到二草酸合銅(Ⅱ)酸鉀晶體.

用結構化思維對此題進行分析可知.第(1)(2)步為原料組織階段.

第1階段發生的主要反應為:

CuSO4+2NaOH==Cu(OH)2↓+Na2SO4

Cu(OH)2==CuO+H2O

第2階段,當n(H2C2O4)∶n(K2CO3)=1.5∶1時,發生的主要反應為:

3H2C2O4+2K2CO3==2KHC2O4+K2C2O4+2H2O+2CO2↑

由于反應產生氣體,為防止反應過于劇烈而引起噴濺,可以采取的措施是少量多次加入.

第3階段為主反應階段,由于加熱溫度為80~85 ℃,故可采用水浴加熱.

第4階段為后置處理階段,最后得到的是晶體,所以其操作應包括:加熱濃縮、冷卻結晶、過濾、洗滌、干燥.

至此,本實驗的主要問題已經分析完畢.

參考文獻:[1]

朱良學.結構化思維的科學依據和基本原理[J].科技咨詢導報,2007(30):59.

[2] 劉濯源.思維可視化與教育教學的有效整合[J].中國信息技術教育,2015(21):5-7.

[責任編輯:季春陽]