慢性病管理與社區應急機制聯合方案研究

孫金 顏承杰 黃宇馳 李佳蓀 李芬

摘?要:[目的]分析社區慢病管理現狀以及居民社區健康管理需求,探討與慢性病常態化管理相結合的突發公共衛生事件應急預案,進一步提高社區慢性病管理水平的同時提升社區應對突發公共衛生事件的能力和效率。結果?慢性病發生率隨著年齡而升高;在社區應急機制的影響下僅有23.31%(145人)的社區慢性病健康管理沒有受到影響,45.98%(286人)受到一定影響但沒有完全阻斷,其中電話隨訪和提供藥物被保留得較多;遭遇應急管理時患有慢性病的居民通常比不患慢性病居民的焦慮程度高;調查發現居民的社區衛生服務中健康服務需求得分最高的為提供固定、長期的全科醫生。[討論]年齡大、文化程度低、務農的居民患慢性病的概率較高;社區慢病患者建立檔案的覆蓋率只有49.87%,仍未實現全覆蓋;區域突發公共衛生事件期間,74.82%的社區經歷過應急限行,而在這之中30.32%的社區慢性病健康管理被迫暫停;在應急限行期間,患有慢性病的人群比健康人群更易產生負面情緒。[建議]從社區層面做好慢病患者摸排登記、早期干預;做好應急教育;關注老年人心理健康;打造專業團隊、運用科學方案,形成衛生應急管理與慢性病管理的聯動機制,以期更好地幫助慢性病患者進行居家健康管理,提高生活質量,促進健康老齡化。

關鍵詞:公共衛生;慢性病;應急管理;社區

中圖分類號:F27?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.24.032

慢性非傳染性疾病(以下簡稱慢性病)主要包括心腦血管疾病、糖尿病、癌癥和慢性阻塞性肺疾病等。隨著人群疾病譜的變化,慢性非傳染性疾病已成為人群最主要的死亡原因。黨的二十大報告明確提出要“加強重大慢性病健康管理,提高基層防病治病和健康管理能力”,一方面表明慢性病對我國民眾生命健康的危害急需引起足夠重視,另一方面也意味著,我國將進一步推動慢性病防控與治療政策體系的建設。我國現行的養老服務體系是居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老模式,因此社區慢性病健康管理至關重要。

社區作為最小的治理單元,是向民眾提供基礎公共衛生服務的第一線,在疫情防控戰中起到了至關重要的作用。但社區的慢性病管理在突發公共衛生事件發生時存在仍存在問題,如世界衛生組織(WHO)于2020年5月在全球范圍內開展的新冠病毒感染疫情下慢性病醫療衛生資源和服務狀況的評估結果顯示,在參與調查的163個國家或地區中,122個國家或地區報告慢性病醫療衛生服務中斷。本文分析突發公共衛生事件的情況下社區慢病管理的現狀,探討改善與慢病相結合的公共衛生突發事件應急方案,以及完善基礎慢性病常態化管理機制,以期進一步提高社區應對突發公共衛生事件的能力和危機應對的效率。

1?對象與方法

1.1?對象

以社區慢性病管理研究為導向,按照各社區衛生服務中心地理位置與所轄人口數,采用隨機抽樣的方法,抽取了徐州市各年齡層人群共計903人,其中有效問卷842份(有效率為93.24%);隨機對9所衛生服務中心工作人員進行電話訪談。

1.2?調查問卷

自行設計調查問卷,通過專家咨詢對問卷的信度與效度進行論證。問卷內容包括調查對象的人口學特征、慢性病患病情況、居民慢性病健康管理需求、社區慢性病健康管理情況(包括應急管理時),以及居民滿意度情況調查。經檢驗,問卷的Cronbachs?α系數值為0.889,信度較好。

1.3?方法

使用SPSS?25.0,計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用x2檢驗;慢性病居民需求重要性排序使用頻數分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2?調查結果

2.1?調查對象一般情況

在本研究中,年齡在45歲及以下的占34.44%,46至59歲的占32.30%,60至74歲的占27.32%,75歲及以上的占5.94%。其中男性占比42.4%,女性占比57.6%。學歷為大專/本科的最多,占43.82%,碩士及以上最少,占2.38%。在所有調查對象中,患慢性病的有383人,占總人數的45.49%。

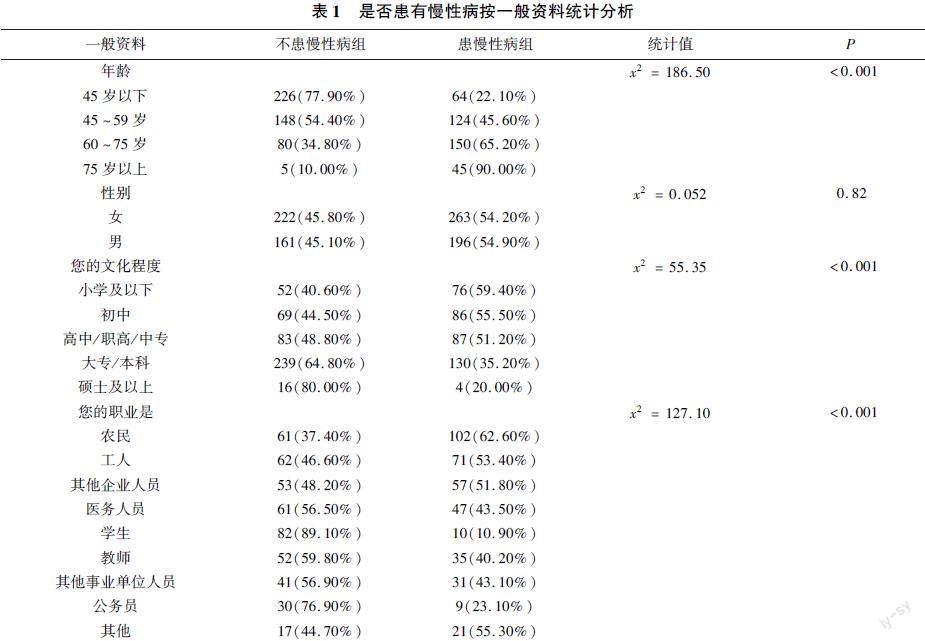

從一般資料統計分析中可以得出,不同性別間整體慢性病患病率差距不大;年齡越大,慢性病的發生率越高(P<0.05);文化程度小學及以下者患病率最高(59.40%),碩士及以上患病率最低(20%),不過因為老年人文化程度相對較低,這個結果可能混雜著年齡因素;在不同職業中,農民患慢性病率高(62.60%),學生患慢性病率低(10.90%),P<0.05,有顯著性。見表1。

2.2?突發公共衛生事件期間社區慢病管理狀況及居民負面情緒情況

區域突發公共衛生事件期間,25.18%的居民(212人)社區出入正常,74.82%(630人)的居民經歷過社區應急機制聯防聯控,而在這之中23.02%(145人)的社區慢性病健康管理沒有受到影響,30.32%(191人)被迫暫停,45.40%(286人)受到一定影響但沒有完全阻斷,其中電話隨訪、提供藥物、醫生坐診被保留得較多。

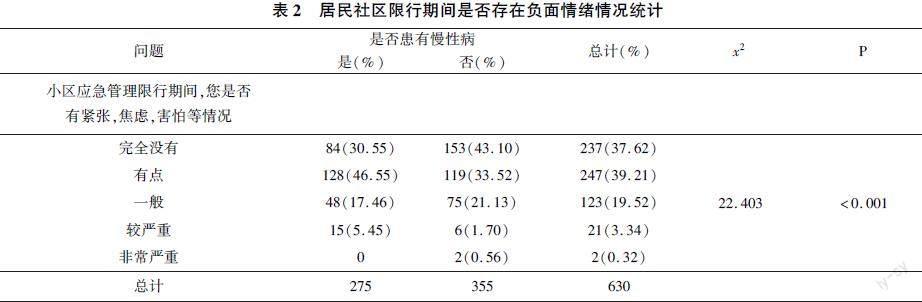

我們對在公共衛生事件突發后,社區采用限行方式以阻止疾病蔓延的居民(共630人)進行進一步調查。從結果可知在患有慢性病的人群中,完全不焦慮的占30.55%,較嚴重的占5.45%;而不患慢性病的人群中,完全不焦慮的占43.10%,較嚴重的占1.70%,因此我們可以看出患有慢性病的居民通常比不患慢性病居民的焦慮程度高(P<0.005具有統計學意義),見表2。

2.3?患慢性病居民建檔立卡情況及健康管理需求分析

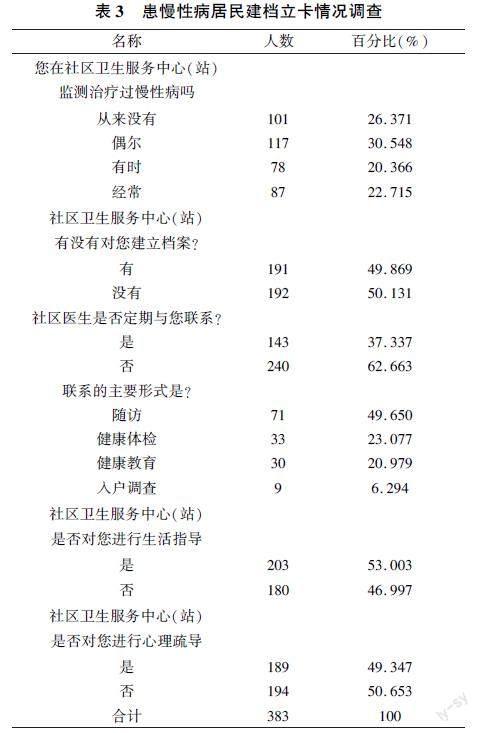

我們對調研中的383名慢性病患者開展了進一步的調研,結果顯示只有22.72%的慢性病患者經常在社區衛生服務中心(站)監測治療慢性病,約有26.37%的慢性病患者從未到社區衛生服務中心(站)接受監測,可見慢性病居民的社區健康管理利用率低;仍有50.13%的慢性病患者未在社區衛生服務中心(站)建檔;有社區醫生定期聯系的慢性病患者也僅占37.34%,其中聯系的主要方式是隨訪和健康體檢;有約53.00%的慢病患者得到過社區的生活指導;49.35%的慢病患者得到過社區的心理疏導。見表3。

對患慢性病居民社區健康管理需求得分進行重要性排序,可知需求得分最高的為提供固定、長期的全科醫生,其次為提供電話咨詢、醫生上門出診、建立家庭病床及中醫服務和膳食管理等。

3?討論與建議

3.1?討論

在本調查中,年齡大(尤其是60歲以上)、文化程度低、職業農民的居民患慢性病的概率較高,社區應加大對此類人群的關注。社區慢病患者建立檔案的覆蓋率只有49.87%,仍未實現全覆蓋。有社區醫生定期聯系的慢性病患者也僅占37.34%,還有6.41%的居民所在社區沒有監測點。區域突發公共衛生事件期間,74.82%的居民經歷過社區應急機制聯防聯控,而在這之中30.32%的社區慢性病健康管理被迫暫停,僅有23.02%沒有受到影響。而通過對應急期間社區采用限行方式以阻止疾病蔓延的居民進行進一步調查,可知在患有慢性病的人群中,完全不焦慮的占30.55%,較嚴重的占5.45%;而不患慢性病的人群中,完全不焦慮的占43.10%,較嚴重的占1.70%,可以看出在應急聯防聯控期間,患有慢性病的人群比健康人群更易產生負面情緒。社區應關注患病人群的心理疏導。

3.2?建議

3.2.1?摸排慢病人數

社區衛生服務中心(站)應與社區戶籍管理部門聯合,可利用互聯網+給每位居民建立一個健康檔案,存儲日常體檢數據等,居民在社區間遷入遷出時可以通過互聯網信息互通,使新社區可以隨時更新慢性病人數,更新預案。社區應配備血壓計,血糖儀等簡單測量儀器,方便居民檢查自己的身體狀況。同時,社區應與政府聯合,在財政支持下每年一次對居民(尤其是60歲以上高發慢性病的老人),進行公益性體檢,方便檢測居民健康情況。

3.2.2?關注心理健康

注重民眾的心理健康,預防民眾產生焦慮、害怕等情緒。尤其是慢性病患者,有研究顯示老年慢性病患者常見抑郁、焦慮等情緒,且老年負面情緒與糖尿病、高血壓、冠心病等慢性病的疾病進展及預后有相關性。因此慢性病患者在遭遇突發公共衛生事件時,社區不僅要考慮如何高效精準為疫情防控提供服務,也要密切關注老年慢性病患者的情緒。

3.2.3?保證多樣服務

患慢性病居民社區健康管理需求總體情況分析顯示,慢病患者的需求主要有提供固定、長期的全科醫生;提供電話咨詢;醫生上門出診;建立家庭病床等。社區應在確保多樣化的服務在非疫情期間正常開展的同時,確保在突發公共衛生事件的情況下,這些基本健康服務依然能常態化開展,爭取不給慢性病居民的正常保健生活帶來影響。應讓慢性病患者自己關注自己的身體健康,不過度依賴于社區衛生服務中心(站)或醫院,努力實現自我管理,做好自己健康的“第一責任人”。

多項研究表明,糖尿病、高血壓、高脂血癥等慢性病患者與新型冠狀病毒感染有密切關聯。慢病患者的抵抗力比健康人差,因此感染新冠病毒的風險更大,感染后轉變為重癥或發生死亡的比例也較高。因如今的“居家養老”模式,社區慢性病管理的責任更為重大,因此社區建立一套與慢性病健康管理相適應的應對突發公共衛生事件應急體系具有較大現實意義。綜上所述,對于慢性病人而言,要求社區慢病管理要有固定長期的全科醫生、提供電話咨詢等服務。對于社區而言,打造專業團隊、做好應急教育、做好慢病患者摸排登記、早期干預以及關注老年人心理健康等,這些措施都能有效的形成衛生應急管理與慢病管理的聯動機制,以期更好地幫助老年慢性病患者進行居家健康管理,提高生活質量,促進健康老齡化和積極老齡化。

本研究由于時間和人力的限制,存在一些不足之處,如調查的基層公共衛生服務人員數量少等,今后可擴大樣本量,增加不同的地域和人群,以增加樣本的代表性,更好地探究在突發公共衛生事件背景下慢性病健康管理的應急機制。

參考文獻

[1]江國虹.我國慢性非傳染性疾病預防控制事業的發展與創新[J].中國慢性病預防與控制,2022,30(06):406407.

[2]中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)[J].營養學報,2020,42(06):521.

[3]周光清,夏瑤,崔華欠,等.我國城市社區健康管理的問題與對策研究[J].中國全科醫學,2018,21(07):852855.

[4]張勤,宋青勵.韌性治理:新時代基層社區治理發展的新路徑[J].理論探討,2021,(05):152160.

[5]WHO.The?impact?of?the?COVID19?pandemic?on?noncommunicable?disease?resources?and?serious:results?of?a?rapid?assessment[EB/OL].(20200903)[20210903].

[6]張賽,杜蕾,金光輝,等.社區老年慢性病患者的抑郁狀況及對抑郁情緒認知情況的調查[J].中國全科醫學,2011,14(16):18301833.

[7]張文漢,胡素君,劉一心,等.深圳市社區老年2型糖尿病患者生存質量和心理及社會支持調查研究[J].中國全科醫學,2009,12(02):166168.

[8]Tong,L.,Xiao,X.,Li,M.et?al.?A?glucoselike?metabolite?deficient?in?diabetes?inhibits?cellular?entry?of?SARSCoV2.Nat?Metab?4,547558(2022).

[9]Huang?C,Wang?Y,Li?X,et?al.Clinical?features?of?patients?infected?with?2019?novel?coronavirus?in?Wuhan,China.Lancet?(London,England).2020;395(10223):497506.