課程思政背景下無機(jī)化學(xué)專業(yè)的教學(xué)設(shè)計(jì)和實(shí)踐

趙安婷 張朝 叢航 李青 姜楠

摘?要:以化學(xué)類專業(yè)無機(jī)化學(xué)課程為例,通過修訂課程教案和大綱,進(jìn)一步落實(shí)課程思政的教學(xué)理念,整合專業(yè)教學(xué)內(nèi)容,改進(jìn)教學(xué)方法和考核評(píng)價(jià),將德育與專業(yè)教育有機(jī)結(jié)合,推動(dòng)全員全程全方位協(xié)同育人,切實(shí)推動(dòng)專業(yè)建設(shè)水平持續(xù)提升和人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

關(guān)鍵詞:課程思政;教學(xué)改革;人才培養(yǎng);教風(fēng)學(xué)風(fēng)

中圖分類號(hào):TB?????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.24.087

繼續(xù)深化高等學(xué)校教育改革是人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和師資隊(duì)伍建設(shè)等各方面的迫切需要,是促進(jìn)高校畢業(yè)生更高質(zhì)量創(chuàng)業(yè)就業(yè)的重要舉措,也是大學(xué)內(nèi)涵式發(fā)展的必然要求。新形勢(shì)下,專業(yè)課程立德樹人的要求和提高教學(xué)質(zhì)量的根本任務(wù)都需要教師充分挖掘課程中蘊(yùn)含的思政元素,并將其有機(jī)地融入到專業(yè)教學(xué)中,充分發(fā)揮課程育人育才的功能和實(shí)踐教師教書育人的責(zé)任和使命。

無機(jī)化學(xué)是貴州大學(xué)化學(xué)一流學(xué)科重點(diǎn)建設(shè)的專業(yè)核心課程,也是化學(xué)類學(xué)生必修的專業(yè)課。對(duì)無機(jī)化學(xué)課程持續(xù)進(jìn)行改革是一流學(xué)科建設(shè)和本科教學(xué)質(zhì)量提升的落實(shí),也是關(guān)于課程、專業(yè)、教師隊(duì)伍、教風(fēng)學(xué)風(fēng)提升工程和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃的實(shí)施。在課程思政的大背景下,課程以內(nèi)容重塑、立德樹人、專業(yè)素養(yǎng)提升和本科教育教學(xué)改革深化為立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),把課程思政教育貫穿人才培養(yǎng)過程,使學(xué)生在學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的同時(shí),受到思想價(jià)值的引領(lǐng),構(gòu)建思政與專業(yè)課程同向同行的協(xié)同育人模式。主要從以下幾個(gè)方面著手。

1?課程思政理念和案例融入

課程思政理念要求課程不僅要傳授知識(shí)和培養(yǎng)能力還要具備思政教育的功能。教師要與專業(yè)教育相結(jié)合,有意地、有機(jī)地和有效地對(duì)學(xué)生進(jìn)行思政教育。通過課程中蘊(yùn)含的文化和價(jià)值,將其具體、生動(dòng)的轉(zhuǎn)化為社會(huì)主義核心價(jià)值觀的教學(xué)內(nèi)容,充分發(fā)揮課程所承載的育人功能,圍繞政治認(rèn)同、家國(guó)情懷、自我認(rèn)識(shí)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、專業(yè)理想信念、科學(xué)精神、文化素養(yǎng)等重點(diǎn)方面落實(shí)思政教育。因此,課程在深化課程改革和提升學(xué)生專業(yè)素養(yǎng)的基礎(chǔ)上,教師在教學(xué)中教育引導(dǎo)學(xué)生四個(gè)正確認(rèn)識(shí)(正確認(rèn)識(shí)世界和中國(guó)發(fā)展大勢(shì),正確認(rèn)識(shí)中國(guó)特色和國(guó)際比較,正確認(rèn)識(shí)時(shí)代責(zé)任和歷史使命,正確認(rèn)識(shí)遠(yuǎn)大抱負(fù)和腳踏實(shí)地)。把立德樹人的思政教育貫穿人才培養(yǎng)的過程中,實(shí)現(xiàn)知識(shí)傳授、能力培養(yǎng)和價(jià)值引領(lǐng)的有機(jī)統(tǒng)一,構(gòu)建思政與專業(yè)課程同行同向協(xié)同育人目標(biāo)。

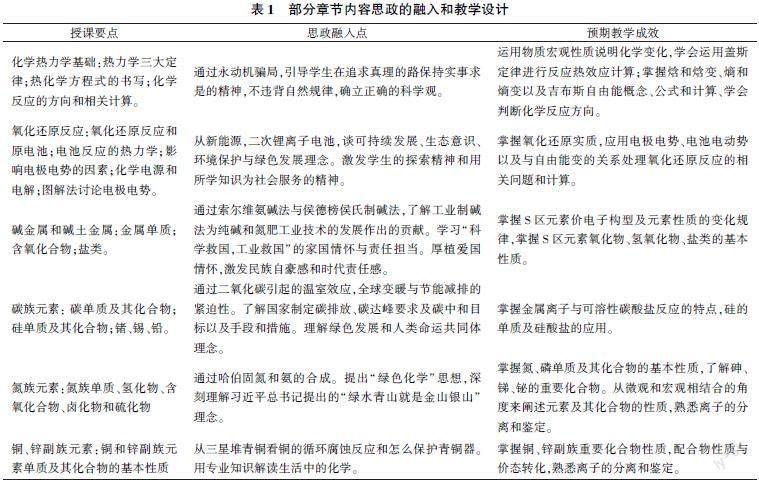

基于課程思政建設(shè)要求。化學(xué)類專業(yè)無機(jī)化學(xué)課程從教學(xué)大綱、教案、課堂教學(xué)、評(píng)價(jià)、教學(xué)反思等方面進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。大綱和教案在原來基本內(nèi)容、教學(xué)目的和要求、重點(diǎn)難點(diǎn)的基礎(chǔ)上增設(shè)思政融入點(diǎn)、教學(xué)方法、技能訓(xùn)練、課前和課后設(shè)置和教學(xué)后記。教學(xué)環(huán)節(jié)通過問題導(dǎo)入或案例等教學(xué)方式將思政元素融入課堂教學(xué)實(shí)踐中。如緒論部分通過化學(xué)發(fā)展史、化學(xué)事件與化學(xué)大家故事,給學(xué)生傳遞家國(guó)情懷、做人做事、科學(xué)精神,激發(fā)學(xué)生對(duì)科學(xué)和專業(yè)熱愛,通過課外閱讀《化學(xué)簡(jiǎn)史》《化學(xué)家和化學(xué)史》等書籍后寫的讀后感,并把這種情感通過文字呈現(xiàn);又如元素周期律章節(jié)中通過科學(xué)家門捷列夫與元素周期表與諾貝爾獎(jiǎng)以及稀土之父“徐光憲”的故事談科學(xué)家的科學(xué)精神等。例如學(xué)習(xí)硫及其化合物時(shí),通過酸雨是怎樣形成、怎樣解決的問題導(dǎo)入到教學(xué)活動(dòng)的中,介紹酸雨典型案例,交流酸雨對(duì)環(huán)境的影響,討論從化學(xué)平衡角度怎樣消除酸雨產(chǎn)生和影響,進(jìn)一步提出保護(hù)環(huán)境的措施和方法以及學(xué)生在實(shí)驗(yàn)和科研中怎樣踐行綠色化學(xué)理念等,讓學(xué)生正確認(rèn)識(shí)和解決人與自然之間的關(guān)系和矛盾,增強(qiáng)人類命運(yùn)共同體意識(shí),整個(gè)環(huán)節(jié)完成了基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和夯實(shí)、價(jià)值引領(lǐng)和思維訓(xùn)練以及素養(yǎng)提高。部分章節(jié)凝練的思政內(nèi)容見表1。

課程思政使化學(xué)理論學(xué)習(xí)的內(nèi)容與具體的化學(xué)事例和生產(chǎn)生活相聯(lián)系,成為學(xué)生學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的紐帶和橋梁,使學(xué)生在這個(gè)過程中參與、共情、思考、感悟、喚起和激發(fā)學(xué)習(xí)的欲望和探究興趣以及學(xué)習(xí)的自主,在思考問題和解決問題過程中得到知識(shí)的遷移和運(yùn)用,現(xiàn)實(shí)知識(shí)的內(nèi)化。提高學(xué)生緣事析理和明辨是非的能力以及科學(xué)素養(yǎng)。

2?教學(xué)內(nèi)容整合

無機(jī)化學(xué)是一門綜合性很強(qiáng)的專業(yè)基礎(chǔ)課程,其知識(shí)涵蓋面廣、內(nèi)容豐富。受到學(xué)時(shí)限制,必須對(duì)教學(xué)體系和內(nèi)容進(jìn)行精練和整合,凝練講授內(nèi)容,突出重點(diǎn)講授,采用彩色圖片文字、模型演示、動(dòng)圖和視頻等方式多元化呈現(xiàn)。因此,在原有教學(xué)大綱和教案基礎(chǔ)上,將教學(xué)重心聚焦在章節(jié)核心內(nèi)容和要解決的核心問題上。教學(xué)中心內(nèi)容如化學(xué)反應(yīng)熱力學(xué)與動(dòng)力學(xué)、元素周期律、四大化學(xué)平衡和物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)等,解決化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行的方向和限度、化學(xué)反應(yīng)速率和機(jī)理、化學(xué)平衡和移動(dòng)以及元素周期律等核心問題。內(nèi)容精煉和整合上將“氫和稀有氣體”“鑭系元素和錒系元素”在“元素周期律”中進(jìn)行整合講解;“無機(jī)化學(xué)”新興領(lǐng)域內(nèi)容與學(xué)科特色以及教師從事科學(xué)研究(瓜環(huán)超分子配合物、納米材料,催化等)結(jié)合后融入到配位化學(xué)基礎(chǔ)、碳族和催化劑等章節(jié)的教學(xué)中,讓學(xué)生了解學(xué)科前沿技術(shù)以及研究熱點(diǎn)方向,提升學(xué)生對(duì)科學(xué)研究的濃厚興趣。元素部分與周期律拓展內(nèi)容讓學(xué)生在課外通過學(xué)習(xí)通線上資源(視頻、PPT、資料和書籍等)自主學(xué)習(xí)或通過課外小組學(xué)習(xí)共同完成;元素內(nèi)容通過結(jié)構(gòu)—性質(zhì)—應(yīng)用與原理—性質(zhì)—反應(yīng)串聯(lián)起來講,完成從“知識(shí)點(diǎn)—知識(shí)面—知識(shí)體系”的構(gòu)建,引導(dǎo)學(xué)生掌握化學(xué)底層邏輯思維方法,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)化學(xué)學(xué)科的全面認(rèn)識(shí)以及樹立專業(yè)思想(整合部分內(nèi)容見表1)。

3?教學(xué)方法改進(jìn)

教學(xué)方法在原來講授、交流和討論的基礎(chǔ)上,根據(jù)章節(jié)教學(xué)內(nèi)容特點(diǎn),采取多元化的教學(xué)手段(如啟發(fā)式、互動(dòng)式、融合式、案例式、問題導(dǎo)向或探索式等)結(jié)合的形式,進(jìn)行課程思政與專業(yè)知識(shí)和能力素養(yǎng)的教學(xué)。課堂上對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題多提問、多設(shè)問、多追問,啟發(fā)學(xué)生的思考和促進(jìn)問題的解決,在夯實(shí)“知識(shí)傳授”和“能力培養(yǎng)”的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)“品格塑造”。同時(shí),運(yùn)用先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施(智慧教室)、教學(xué)平臺(tái)(雨課堂、超星學(xué)習(xí))、教學(xué)工具(模型教具、微視頻、動(dòng)圖)和小班教學(xué)以及溝通方式(平臺(tái)群消息、主題討論、微信)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)和教育教學(xué)的深度融合,師生交互性、軟件可視化和小組協(xié)作的教學(xué)新法有效促進(jìn)了學(xué)生的自主學(xué)習(xí)和創(chuàng)新思維。

例如講解堿金屬時(shí)把有“白色石油”之稱的鋰礦這種重要的戰(zhàn)略資源與時(shí)事聯(lián)系起來,把鋰礦—鋰(離子)電池—諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)—新能源—產(chǎn)業(yè)與原理—性質(zhì)—反應(yīng)串聯(lián)起來講解,增加了課程內(nèi)容信息的寬度和深度,把課程思政與鋰的性質(zhì)、原理及其應(yīng)用聯(lián)系了起來,吸引和調(diào)動(dòng)了學(xué)生學(xué)習(xí)和探索的興趣和動(dòng)力。例如針對(duì)化生創(chuàng)新班學(xué)生,在學(xué)習(xí)稀溶液的依數(shù)性時(shí),靈活選取與學(xué)生專業(yè)對(duì)口的植保案例(植物的抗旱和抗寒)進(jìn)行微專題研討,讓學(xué)生參與到解決實(shí)際問題的過程中,通過滲透壓知識(shí)在植保問題上的遷移,獲取了解決問題的思路和方案,鞏固知識(shí)的同時(shí)培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)識(shí)并解決問題能力,加強(qiáng)了學(xué)生的專業(yè)認(rèn)同和熱愛及投身其專業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自身價(jià)值的期盼。

通過改進(jìn)教學(xué)方法,課堂教學(xué)實(shí)現(xiàn)以“學(xué)”為中心的教學(xué)改變,同時(shí)也打破有限教學(xué)的時(shí)間和空間限制,延伸教學(xué)的深度和寬度。

4?注重過程性評(píng)價(jià)

課程考核是教學(xué)的重要組成部分,也是檢驗(yàn)學(xué)生學(xué)習(xí)和教師教學(xué)效果的重要途徑。我們堅(jiān)持“以學(xué)生發(fā)展為中心,學(xué)習(xí)成果為導(dǎo)向,學(xué)習(xí)效果為標(biāo)準(zhǔn)”,狠抓過程教學(xué)和評(píng)價(jià),量化思政和知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)成效。依據(jù)教學(xué)目標(biāo),對(duì)教學(xué)過程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),由原來重視結(jié)果評(píng)價(jià)的方式轉(zhuǎn)變?yōu)榱诉^程和結(jié)果評(píng)價(jià)并重的評(píng)價(jià)方式,建立并加強(qiáng)了過程性考核的評(píng)價(jià)體系。教學(xué)過程通過對(duì)知識(shí)的綜合運(yùn)用和解決實(shí)際問題能力的考察,線上課前預(yù)習(xí)和測(cè)試、課后主題討論與測(cè)試以及章節(jié)作業(yè)和測(cè)試等,增設(shè)課堂問答、隨堂練習(xí)、主題小論文、小組任務(wù)、交流討論等,深化知識(shí)的運(yùn)用,加強(qiáng)過程性評(píng)價(jià),通過任務(wù)分解和完成量化過程學(xué)習(xí)和評(píng)價(jià)建立。通過快捷的溝通方式及時(shí)把結(jié)果反饋給學(xué)生,增強(qiáng)學(xué)生學(xué)有所得的滿足感和持續(xù)學(xué)習(xí)的信心和動(dòng)力,同時(shí)能及時(shí)掌握學(xué)生薄弱的環(huán)節(jié)以及知識(shí)點(diǎn)掌握程度等,教師根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整教學(xué)進(jìn)度,保證課程各階段的教學(xué)效果。章節(jié)學(xué)習(xí)結(jié)束后,師生一起梳理知識(shí)脈絡(luò)和章節(jié)之間的聯(lián)系,繪制思維導(dǎo)圖,幫助學(xué)生理解和掌握本章重點(diǎn)和難點(diǎn)以及課程全局,進(jìn)一步鞏固專業(yè)知識(shí)和核心素養(yǎng)。上述環(huán)節(jié)計(jì)入課程過程性評(píng)價(jià),結(jié)合期末考試共同檢驗(yàn)學(xué)生學(xué)習(xí)和教師教學(xué)效果,通過結(jié)果及時(shí)調(diào)整教學(xué)和考核形成閉環(huán)。上述方法和措施在教學(xué)中覆蓋率達(dá)到90%以上,過程學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)的成績(jī)占比達(dá)到40%。

5?實(shí)踐情況

課程方案的調(diào)整和實(shí)施已有4個(gè)教學(xué)周期,取得了良好效果。課程以充實(shí)的案例、整合的專業(yè)教學(xué)內(nèi)容、順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的教學(xué)理念及多樣化的教學(xué)手段和重視過程性評(píng)價(jià)方式,將思政教育滲透到課程內(nèi)容設(shè)置和課堂講授實(shí)踐等環(huán)節(jié),增強(qiáng)了教學(xué)的思想性和理論親和力,提高了課堂知識(shí)的有趣、有用性與思政含金量。常態(tài)化過程性教學(xué)活動(dòng)夯實(shí)了“知識(shí)傳授”和“能力培養(yǎng)”以及“品格塑造”,訓(xùn)練了學(xué)生邏輯思維、掌握和運(yùn)用知識(shí)、持續(xù)學(xué)習(xí)與溝通、表達(dá)與寫作、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和創(chuàng)新能力,提升了學(xué)生綜合素養(yǎng)。

從學(xué)生對(duì)課程思政、課堂教學(xué)和評(píng)價(jià)方式等環(huán)節(jié)的表現(xiàn)和反饋,看到了學(xué)生學(xué)習(xí)和處理問題積極性在提高,解決問題的方式方法具有創(chuàng)新性和懷疑精神,課堂參與度和學(xué)生知識(shí)、能力和素養(yǎng)有了提升。通過“純風(fēng)行動(dòng)”和“博學(xué)計(jì)劃”延展學(xué)生成長(zhǎng)的通道,教風(fēng)、學(xué)風(fēng)和考風(fēng)進(jìn)一步得到改善和提高。學(xué)生進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室、參與化學(xué)學(xué)科競(jìng)賽(如化學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)競(jìng)賽)和項(xiàng)目(SRT,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等)的積極性持續(xù)增強(qiáng)。化學(xué)類學(xué)生近兩年的化學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)競(jìng)賽均有獲得國(guó)家一等獎(jiǎng),考研率和錄取線率逐年提高達(dá)到了65%和39%。同時(shí),促進(jìn)了教師團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)教學(xué)反思和換位思考,調(diào)整教學(xué)策略和教學(xué)內(nèi)容實(shí)踐的合理性等,教師專業(yè)教學(xué)水平、教學(xué)效益和教研以及科研能力得到持續(xù)提高,教師的教書育人職責(zé)也得到深化。

6?結(jié)論

在課程思政背景下,通過修訂教學(xué)方案,融入課程思政教育、整合專業(yè)知識(shí)點(diǎn)教學(xué)、改進(jìn)教學(xué)方法和評(píng)價(jià)機(jī)制,持續(xù)深化對(duì)無機(jī)化學(xué)課程的教學(xué)改革,開發(fā)了課程資源,強(qiáng)化了培養(yǎng)過程管理和專業(yè)人才培養(yǎng),提高了教學(xué)質(zhì)量,踐行了教師立德樹人的任務(wù),提升學(xué)科和教學(xué)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。

參考文獻(xiàn)

[1]教育部.教育部關(guān)于加快建設(shè)高水平本科教育全面提高人才培養(yǎng)能力的意見[J].中華人民共和國(guó)教育部公報(bào),2018,(9):7.

[2]立德樹人,為民族復(fù)興提供人才支撐——學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國(guó)高校思想政治工作會(huì)議重要講話.http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5148/201612/t20161209_291329.html.

[3]韓憲洲.深化“課程思政”建設(shè)需要著力把握的幾個(gè)關(guān)鍵問題[J].北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2019,17(2):16,15.

[4]朱國(guó)賢,謝木標(biāo),陳靜,等.無機(jī)化學(xué)教學(xué)中“課程思政”教育的探索與實(shí)踐[J].大學(xué)化學(xué),2021,36(3):6.

[5]張玉榮,袁耀鋒.無機(jī)化學(xué)及無機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)中的思政元素[J].大學(xué)化學(xué),2021,36(3),2007057.

[6]馬亞魯,馬驍飛,田昀,等.價(jià)值引領(lǐng)融入“無機(jī)化學(xué)與化學(xué)分析”的課程思政建設(shè)[J].大學(xué)化學(xué),2020,35(8):5055.

[7]馬占營(yíng),范廣,高豐琴,等.無機(jī)化學(xué)“課程思政”教學(xué)設(shè)計(jì)案例研究——以緒論教學(xué)為例[J].大學(xué)化學(xué),2021,36(3):2101033(2of6).

[8]楊艷華,王寶玲,李艷妮,等.無機(jī)化學(xué)課程思政探索——以“配位化學(xué)基礎(chǔ)”中部分內(nèi)容的教學(xué)設(shè)計(jì)為例[J].大學(xué)化學(xué),2021,36(3):10.

[9]吉林大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué),宋天佑等編,《無機(jī)化學(xué)》(第三版),北京,高等教育出版社,2015.

[10]王鴻鋼,肖琰,趙兵,等.課程思政背景下無機(jī)化學(xué)教學(xué)改革初探[J].高等藥學(xué)教育研究,2022,(2):5660.

[11]杜新帥,王宇,李海秋,等.無機(jī)化學(xué)教學(xué)中以金課標(biāo)準(zhǔn)提升學(xué)生創(chuàng)新思維——以形狀記憶合金材料教學(xué)為例[J].化學(xué)教育(中英文),2022,43(02):3639.

[12]朱玉軍.突出創(chuàng)新思維和科學(xué)研究方法的化學(xué)元素研究——評(píng)《化學(xué)元素新論》[J].化學(xué)教育(中英文),2020,0(5):111111.

[13]張樹永,朱亞先.高等學(xué)校化學(xué)類本科一流專業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)重點(diǎn)淺析[J].大學(xué)化學(xué),2021,36(5):2012036.

[14]朱亞先,洪煒,吳麗晶,等.本科生科研能力培養(yǎng)之探索[J].中國(guó)大學(xué)教學(xué),2016,(10):2430.