牡丹種植對土壤線蟲群落影響研究

楊禮通,雷應雪,楊 麗,蔡曉林,張文靜

(四川省彭州市規劃和自然資源局/彭州市天彭牡丹保育發展中心,成都 611930)

土壤線蟲作為土壤動物中個體數量和功能類群最豐富的一類,憑借多變的攝食策略影響銨釋放,進而調控土壤生態系統氮循環[1-3]。同時由于對資源投入和環境變化的敏感性,線蟲被認為是土壤生態系統健康的重要指示生物[4]。基于此,土壤線蟲成為研究地下生態系統影響的良好指示生物[5]。連作作為農業生產的一個重要方面,可以通過改變土壤理化性質、凋落物養分狀態以及食物來源微生物,來調控線蟲群落結構的變化[6]。但農業生態系統功能的多樣化和結構的復雜化,使得線蟲對該系統中植物連作的響應存在滯后效應和變異性,同時,線蟲群落中的不同功能類群對連作的響應也存在差異性[7]。因此,植物連作對線蟲群落影響程度和機制目前仍不清晰[8]。線蟲因構造易辨別、食性多樣化、繁殖周期短等特性,被認為是一種重要的環境指示生物。它們的群落組成和功能多樣性在不同環境中的分布,提供了重要證據為研究土壤生物與環境的關系。因此,在以前的研究中,一直被用作土壤生態學研究中的生物指示物。它們的組成和結構對非生物和生物因素反應敏感,這些因素均會影響土壤線蟲的分布[9]。目前的研究中,主要用線蟲的指示功能反映生態系統的健康狀況、演替和受干擾程度的評估[10]。例如在重金屬污染嚴重的土壤中,C-P值較高的類群豐度會急速下降[11]。牡丹(PaeoniasuffruticosaAndr.),別名鹿韭、白術、富貴花,為芍藥科芍藥屬多年生落葉灌木,花色艷麗,借其多樣化的價值如觀賞、藥用、食用等而得到廣泛栽種。中國牡丹資源特別豐富,在我國牡丹栽培面積最大、種植最集中于菏澤、洛陽、四川等地。四川彭州是我國現代三大牡丹聚集區之一,也是我國牡丹西南品種群的分布中心。連栽是指在同一地區連續種植多年后,導致相關植物生長不良、病蟲害嚴重、減產、品質差。此外,還會導致植株死亡。如對茄子、黃瓜、番茄、辣椒等作物連栽后土壤理化性質進行分析發現,連栽種植使耕層土壤氮、磷、鉀等營養元素積累,鹽分增加,土壤酸化,土壤酶活性下降,導致土壤養分轉化和供應受阻[12-14]。為研究牡丹種植對土壤線蟲群落影響,文章以毗鄰農田為對照,研究牡丹連載1年、2年和3年樣地后土壤線蟲群落特征。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

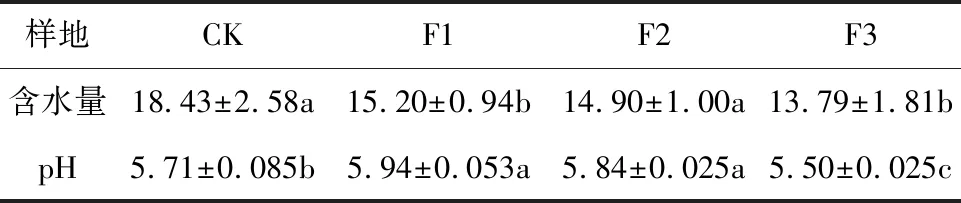

位于彭州市天彭牡丹保育中心(103°10′E~103°40′E,30°54′N~31°26′N),該研究區位于四川盆地亞熱帶濕潤氣候區,氣候溫潤,季節性明顯。年均氣溫15.9℃,溫度最高月7月平均氣溫25.1℃,溫度最低月1月平均氣溫5.3℃,無霜期長,雨量充沛,年均降水量為867mm,降水季節分配不均,多集中于7~9月份,雨熱同期,日照偏少,日照時數為1131.0h。文章以毗鄰農田為對照,研究種植1年(F1)、2年(F2)和3年(F3)樣地土壤線蟲,各樣地土壤含水量和pH值見表1。

表1 樣地基本情況

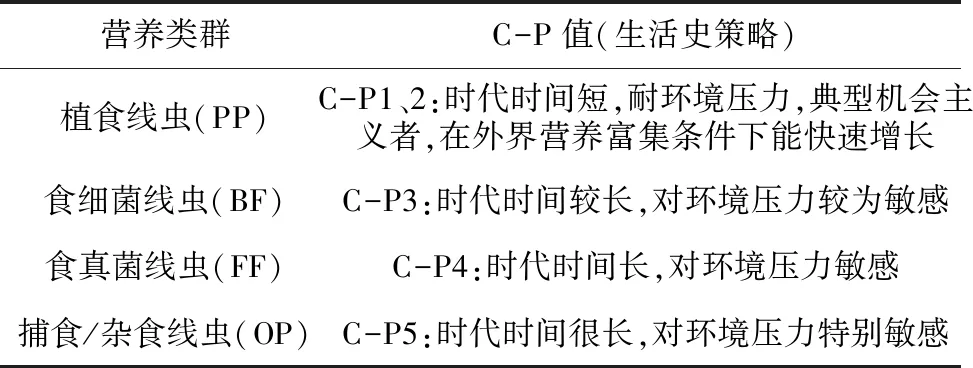

表2 線蟲營養類群、C-P值劃分

1.2 樣品采集

于2022年3月在CK樣地及不同連載年限各樣方內隨機選取5個點,用50cm×50cm的線框置于凋落物層上,然后用刀沿凋落物層切開后,將收集好的5個點凋落物樣品分別混勻后裝于紗網帶中并做好標記。土壤層隨機選取5個點后,采用環刀(r= 5cm,v= 100cm3)依次從0~5cm、5~10cm、10~15cm土層分別進行土壤樣品采集,采集好的樣品統一放在黑色布袋中帶回實驗室分離鑒定線蟲。

1.3 線蟲分離

稱取20g樣品進行含水率測定,土壤線蟲分離方法采用Baermann漏斗法,首先,每個處理稱取50g土樣放入提前在60目網篩內墊上1~2層紗布的容器中并輕輕壓緊樣品,使土樣與底部篩網充分接觸,分離48h后,用10mL離心管收集線蟲懸濁液,然后靜置24h,用移液槍去吸取上清液,60℃恒溫水浴3min,再用2倍于線蟲懸濁液體積的TAF固定液固定線蟲,靜置6h后,再小心去除上清液留下約2mL線蟲懸濁液,使用顯微鏡鑒定并計數其中的線蟲,最后依據土壤含水量換算成100g干土含有的線蟲數量[15]。

線蟲分類鑒定參照《De NE-matode Van Nederland》《Soil and Freshwater NE-matodes》《長白山森林土壤線蟲》《中國土壤動物檢索圖鑒》《中國亞熱帶土壤動物》對所采集到的土壤線蟲進行鑒定至屬[16-18]。

1.4 線蟲優勢度

線蟲個體密度占總密度10%以上者為優勢類群,1%~10%為常見類群,1%以下為稀有類群[19-21]。

1.5 線蟲功能類群

根據線蟲的頭部形態學特征和取食習性將土壤線蟲分成植食線蟲(PP)、食細菌線蟲(BF)、食真菌線蟲(FF)和捕食/雜食線蟲(OP)4個營養類群。根據生態對策將土壤線蟲分為C-P值為1~5的5個類群,如BF2表示食細菌線蟲中C-P值為2的類群[22]。

1.6 數據分析

數據的分析采用Excel 2010和SPSS 25.0完成,采用Origin 2022和CANOCO5繪制圖形。采用單因素方差分析(One-way ANOVA)和多重比較(LSD)檢驗,顯著性水平設為P=0.05或P=0.01。對環境因子和線蟲指標采用Pearson相關分析。

2 試驗結果

2.1 土壤線蟲群落結構組成

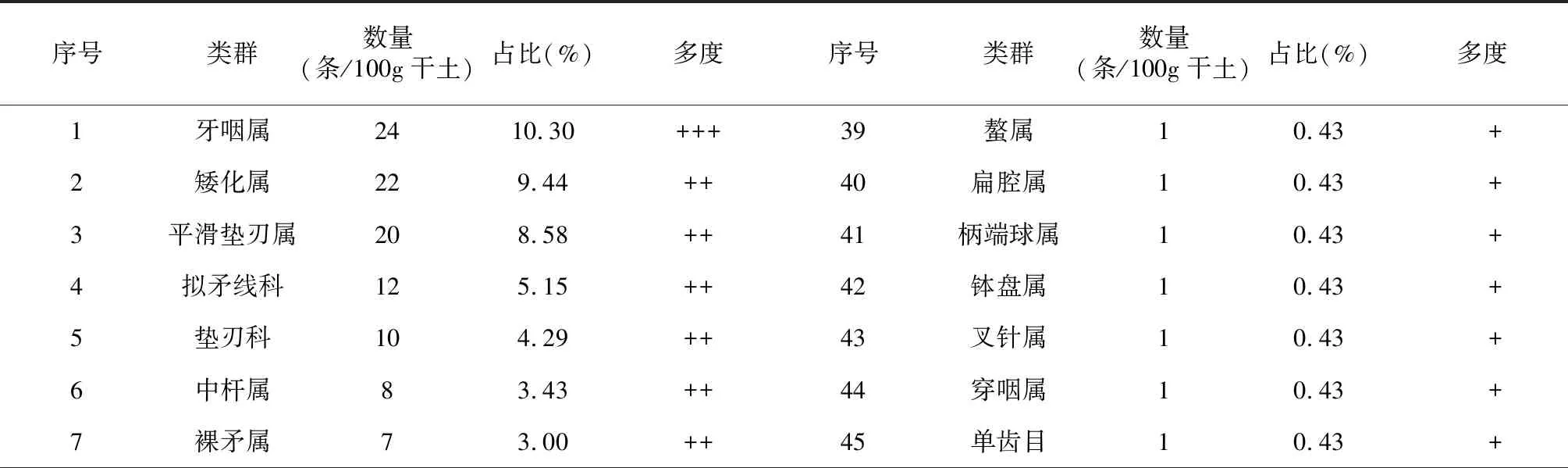

牡丹種植不同年限土壤線蟲群落結構組成特征見表3,從表可以看出,各樣地共捕獲土壤線蟲75類,其中,以牙咽屬數量最高,其數量達24條/100g干土,其總占比為10.30%,為本次研究中的優勢類群。矮化屬、平滑墊刃屬、擬矛線科、墊刃科、中桿屬、裸矛屬、索咽屬、膜皮科、紐帶科、齒腔科、齒咽屬、輪屬、膜皮屬、駝線科、威爾斯屬、縊咽屬、短體屬、劍尾墊刃屬、矛線科、扭鉤屬、微線屬、細咽科、小桿屬等23個類群為常見類群,其總占比為61.84%。其余的51個類群為稀有類群,其總占比為27.95%。

表3 牡丹種植下土壤線蟲群落結構組成

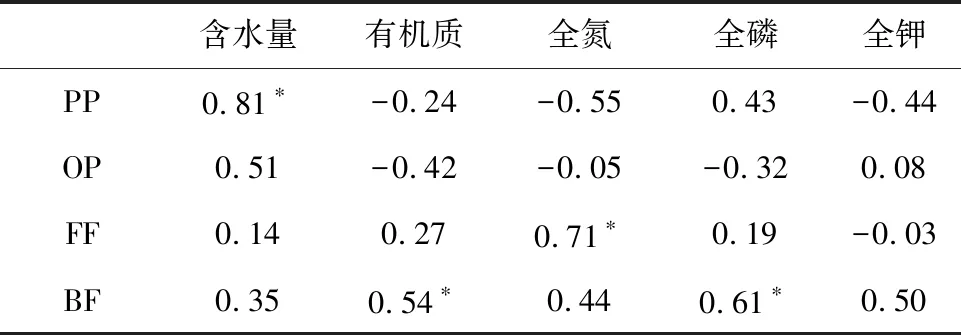

表4 線蟲營養類群與土壤養分含量相關性分析

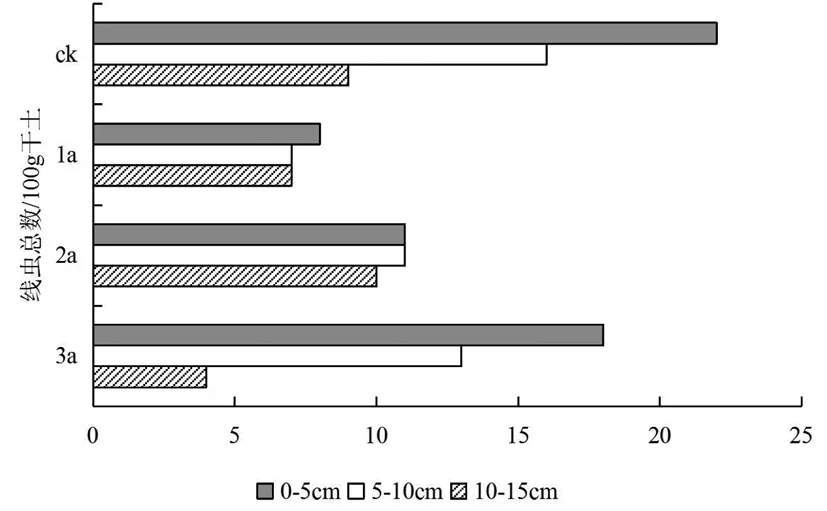

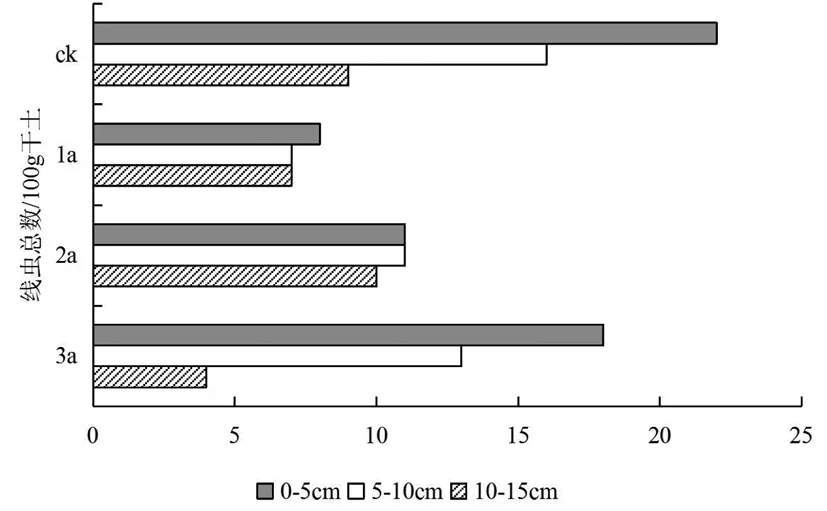

2.2 牡丹種植不同土壤層線蟲數量特征

不同連載年限下的土層不同層次線蟲數量特征見圖1。可以看出,各樣地土壤線蟲數量隨著土層加深而逐漸減少,同時,與農田相比,牡丹連載減少了各土層線蟲數量,表明牡丹連載對土壤線蟲群落的發展有一定限制作用。另外,從不同牡丹種植的不同連載時間來看,牡丹連載1年后,土壤線蟲數量下降最高,但隨著連載時間的推移,土壤線蟲數量呈現出逐漸增加的趨勢,到牡丹連載的第3年時,土壤線蟲數量達到35條/100g干土。

圖1 土壤線蟲數量特征

2.3 牡丹種植下土壤線蟲營養類群特征

為進一步研究牡丹種植對土壤線蟲營養類群特征的影響,根據土壤線蟲營養類群特點,將本次調查到的土壤線蟲的營養類型分為植食線蟲(PP),食細菌線蟲(BF),食真菌線蟲(FF),捕食雜食線蟲(OP),牡丹種植下線蟲營養類群特征見圖2所示,從圖可以看出,各樣地中,均以食細菌線蟲占比最高,以捕食雜食線蟲最低,可以看出,牡丹種植后,土壤植食線蟲占比增加,并隨著種植時間而增加,而捕食雜食線蟲占比在種植牡丹為呈現下降趨勢,食細菌線蟲在牡丹種植后占比有所提高,同時,隨著牡丹種植時間的延長而下降[23-24]。

圖2 線蟲營養類群特征

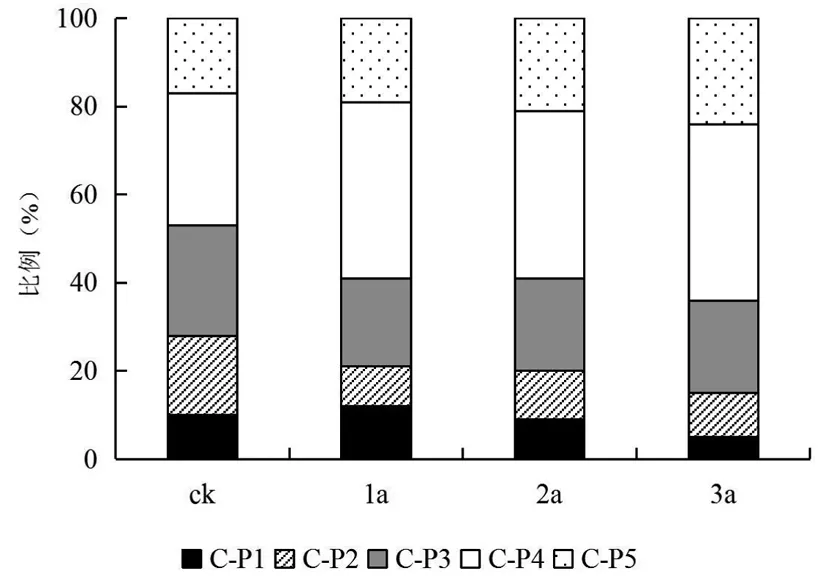

進一步對土壤線蟲的生活史策略進行分析,可以看出,牡丹種植增加了C-P4的比例,表明牡丹種植時間延長,土壤線蟲對環境壓力敏感,到種植的第3年,土壤線蟲表現出對環境壓力特別敏感(圖3)。對照樣地和種植1年后,土壤線蟲耐環境壓力較強,在外界營養富集條件下能快速增長。目前的研究結果表明,牡丹種植年限越長其根際微生物種群結構就越趨于簡單,有益菌的數量逐漸減少。

圖3 土壤線蟲C-P值

2.4 牡丹種植下土壤線蟲營養類群特征

對線蟲營養類群與土壤養分含量相關性進行分析,植食線蟲與土壤含水量呈現出顯著相關(r=0.81),食細菌線蟲與土壤有機質含量呈現顯著相關(r=0.53),食真菌線蟲與土壤全氮含量呈現顯著相關(r=0.71),食細菌線蟲與土壤全磷含量呈現顯著相關(r=0.61)。同時,植食線蟲和捕食雜食線蟲分別與全氮、有機質均呈負相關。

3 結論

各樣地共捕獲土壤線蟲75類,以牙咽屬數量最高,其數量達24條/100g干土,總占比為10.30%,為本次研究中的優勢類群。常見類群有23個類群,其總占比為61.84%。其余的51個類群為稀有類群,其總占比為27.95%。各樣地土壤線蟲數量隨著土層的加深而逐漸減少,同時,與農田相比,牡丹連載減少了各土層線蟲數量,表明牡丹連載對土壤線蟲群落的發展有一定的限制作用。隨著連載時間的推移,土壤線蟲數量呈現出逐漸增加的趨勢。各樣地中,均以食細菌線蟲占比最高,以捕食雜食線蟲最低,可以看出,牡丹種植后,土壤植食線蟲占比增加,并隨著種植時間而增加,而捕食雜食線蟲占比在種植牡丹為呈現下降趨勢,食細菌線蟲在牡丹種植后占比有所提高,同時,隨著牡丹種植時間的延長而下降。牡丹種植時間延長,土壤線蟲對環境壓力敏感,到種植的第3年,土壤線蟲表現出對環境壓力特別敏感。對照樣地和種植1年后,土壤線蟲耐環境壓力較強,在外界營養富集條件下能快速增長。植食線蟲與土壤含水量間呈現出顯著相關,食細菌線蟲與土壤有機質含量間呈現顯著相關,食真菌線蟲與土壤全氮含量間呈現顯著相關,食細菌線蟲與土壤全磷含量間呈現顯著相關。同時,植食線蟲和捕食雜食線蟲分別與全氮、有機質均呈負相關。