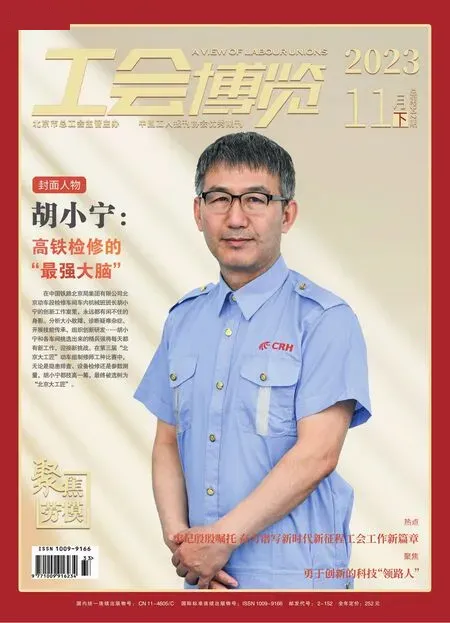

劉中華:國產航天表點油工藝第一人

工匠檔案

劉中華,飛亞達精密科技股份有限公司高級鐘表維修技師。曾獲2016 年度“深圳百優工匠”、深圳市勞動模范、深圳市(地方級領軍)人才,享受國務院政府特殊津貼。發明專利1 項、實用新型專利3 項。

匠心匠語

對鐘表行業來說,我們必須做到一“絲”不茍,比功力就看誰能夠“絲絲入扣”,把鐘表調試到最佳狀態、最確精度。

穿上防塵防靜電的白色工作服,頭戴放大鏡,飛亞達精密科技股份有限公司(以下簡稱“飛亞達”)高級鐘表維修技師劉中華每天上午8 點半起就坐到工作臺前,一頭鉆進鐘表機芯的世界里頭,一手拿住手表機芯,一手舉著鑷子穩穩夾住一個個細小零件,放入機芯里。一抬頭,吃午飯的時間到了;再抬頭,夜幕降臨了。“時間過得很快,問題還沒解決,就要下班了。”劉中華常有這樣的“抱怨”,他在幫忙解決“時間”的問題,時間卻走得很快。入行32年,劉中華情定“鐘”生,“癡心”不改。“這一條路走到黑的‘癡心’,在我看來就是工匠精神里需要的‘執著專注’。”

從流水線小工到享受國務院政府特殊津貼的技能大師,劉中華幾十年如一日,埋首毫厘之間,探索分寸表盤中的大千世界。引以為傲的是,從“神五”到“神十五”,劉中華一直參與航天表的研發與制作,成為國產航天表點油工藝第一人,默默守護我國航天事業每一個偉大的瞬間。

練就“絲絲入扣”調試絕技

1990 年,劉中華高中畢業不久,即到深圳謀生,入職飛亞達做鐘表裝配工。“以前干農活,掄起鋤頭就上;現在裝手表,屬于精細活,得用巧勁,剛開始夾零件的手都在抖。”

劉中華入職半年的時候,飛亞達成立了一個高檔表小組,他有幸加入。“還記得當時飛亞達在國內首創拱形玻璃表,被稱為永不磨損的手表,一經推出供不應求,很受消費者喜歡,公司上下因此深受鼓舞、非常自豪,我也更有動力勤學苦練、鉆研本領。”

據劉中華回憶,飛亞達公司十分注重人才培養,經常在公司內部舉辦技術競賽,理論的、實操的都有。1995 年,他在公司舉辦的一個技能比賽中拿到第一名,這讓他特別高興。

“我學習成績不咋地,沒考過第一。這是我人生中的第一個‘第一’,那張獎狀現在還保存著。”后來的從業經歷中,他捧回了一個又一個“第一”,但仍忘不了第一次拿“第一”的那份心情。

劉中華裝配手表

隨著經驗的積累,劉中華功力漸長,裝配過的手表種類越來越多、速度越來越快、精度越來越高。2002 年,劉中華參加深圳市第四屆職工技術運動會手表裝配工比賽,比的是拆裝機芯。他僅用3 分鐘就完成了兩塊石英機芯的拆裝,拿下了第一名。“要說秘訣,就是反復練習,沒有捷徑。”劉中華說,這種徒手操作的經驗也為他日后成為國產航天表點油工藝獨一人奠定了基礎。

劉中華對石英表、機械表、航天表、智能表等手表特點,對銅、合金、不銹鋼、稀有金屬、新材料等材料特質,異常精通。他說,“不同手表、不同材料,無論怎么變化,最核心的仍是匠人的心,要有耐心去慢慢打磨。”

“遇到再急再重的任務,劉大師都能平靜應對。有一次周五接到一個緊急的鐘表裝配任務,周一早上就要送去檢驗,而廠區周日會關閉中央空調,會影響到環境的溫度濕度。在僅剩周六一天的情況下,劉大師帶領我們的團隊裝配到凌晨,平穩地把控著各個環節,做出來的產品百分百合格。”來自飛亞達研發部的張云說,“劉大師平穩的心態都是基于過硬的本領和高超的技術。”

參與神舟系列航天表研制

從業多年,劉中華最引以為傲的還屬組裝神舟系列載人宇宙飛船的航天表。2003 年,飛亞達承接研制中國載人航天工程的航天服用表任務,劉中華承擔航天表的機芯改造、裝配和調校等關鍵工作。

航天表到底有什么非比尋常之處?劉中華介紹道,“航天表是提供給航天員用作計時的,要能適應航天員起飛、著陸、飛行、出艙行走等多種使用場景。”

“目前,我們是世界上唯一一個既能載人航天,又能自主研發航天表的國家。”劉中華不無自豪地說,“神舟五號航天員楊利偉佩戴的艙內航天表,正是出自我們的手。當時要把零零散散的上千個零件組裝成一塊完整的表,又沒有相關經驗,來來回回測驗調試了很多次。”

劉中華指導徒弟進行手表拆卸和清洗

2005 年,劉中華又接到了一項挑戰:制作神舟七號任務的航天表。“相較于神五、神六,這次的航天表需要完全裸露在太空環境下,要扛得住零下80 攝氏度的超低溫和強磁場的嚴苛環境。”劉中華告訴記者。

耐受零下80 攝氏度的超低溫成為技術攻關的首要難點。劉中華說:“在這種溫度下,鐘表內部零件之間的潤滑油很快就凝固了。整塊鐘表就‘凍’住了,動不了了。”當時,鐘表行業通用的瑞士超低溫潤滑油只能耐受零下60 攝氏度,而且在零下50 攝氏度時就有凝固跡象。

“我們檢索了所有資料,對全世界航空航天使用的潤滑油料都進行了實驗和嘗試,綜合比較分子量、表面張力、粘稠度、揮發時間等指標,才挑選出最終使用的油料。”負責此項技術研發、飛亞達時任副總經理李北回憶道。“這種特殊油料,點油也需要特別的工藝。航天表機芯有的軸尖只有0.15 毫米,相當于兩根發絲的粗細。”李北說,“難度很高,大家都不約而同想到了曾在鐘表賽事上奪冠的劉中華。”

2007 年9 月25 日,正值中秋節,一塊從上海剛剛運抵深圳的鐘表機芯被馬不停蹄地送到飛亞達科技大廈。等候在此的劉中華剛跟家人通過電話,吃完手中的月餅,從當晚8 時到次日6 時不間斷地嘗試潤滑油點油,跟團隊一塊熬了個通宵,終于做好一只表。隨即,該表馬上被送到北京特有的實驗室進行實驗論證,實驗結果令人失望。“每次點油調校完成都要送到北京實驗論證,這種往返成了常態。”

“航天表機芯在使用這種特殊油料時,點油需要特別的工藝。”劉中華說,最大的挑戰,是控制好點油的量。航天表里輪軸最細的是擺輪,直徑只有7 絲,比一根頭發絲還要細,其擒縱輪和擒縱叉的軸徑也只有8 絲,點油難度極高。點油的量必須恰到好處,少了不能起到潤滑的作用,多了會溢出來,一旦溢出來,所有的零件都要拆下來清洗重裝……就這樣,一次次拆洗,一次次調試,直至完全合格。

“機械表走得靈不靈,關鍵看師傅的調試功力。”劉中華說,鐘表精確度的計量單位不是毫米,而是“絲”。1 絲,約頭發直徑的八分之一。多年的磨練,劉中華只要捏著鑷子,憑手感就能判斷手中機械表的零部件移動了1 絲還是2 絲。

2008 年1 月,飛亞達交付神七任務的航天表。8個月后,航天員翟志剛、劉伯明完成了世界矚目的太空行走,手上戴著的正是由劉中華點油的航天表。

神舟七號航天表的研制,讓劉中華迎來了職業生涯新起點。20 年來,他對航天表機心的零件精心研發裝配、精準調試,確保走時精度,成功參與交付航天表共18 批次,部分技術指標達到國際領先水平,不僅滿足中國載人航天工程的要求,也填補了國內空白。

精益求精引領匠心傳承

為了提升自主研發能力,飛亞達積極推進國產機芯技術創新和應用,劉中華也參與其中。近年來,他陸續完成多款復雜機芯的調試、裝配及維修,并成功應用于高端手表。

“帶動更多人在技能方面發展”是劉中華念念不忘的事情。2016 年,“深圳市劉中華精密計時制造技能大師工作室”成立,他將自己的經驗和技巧毫無保留地傳授給喜歡鐘表的年輕人。

“劉老師的講解很詳細,人也很隨和,亦師亦友。”80 后唐友爵在劉中華大師工作室已有六七年,在不少人眼里,從事鐘表行業枯燥無味,但在他看來,鉆研鐘表是場奇妙之旅,尤其在劉中華的帶領下,小手表里有大世界,成就感滿滿。

“手表為什么走得慢?手表為什么停滯不前……”當碰到難題,思考多日卻無法解開,經劉中華點撥,唐友爵會恍然大悟。干一行、愛一行、專一行,劉中華和工作室的成員,經常就一個細節問題討論到廢寢忘食。“我現在也向劉老師學習做航天表,學習他執著專注、精益求精的工匠精神。”唐友爵說。

“年輕人需要靜心沉淀,從小事做起,才能更好地掌握技能。”近年來,劉中華為飛亞達和行業培養了3 名高級維修員、10 名中級維修員和14 名初級維修員。在他的帶動和幫助下,這些年輕人的技藝不斷精進,其中不少人在全國機械手表維修工職業技能競賽、深圳技能大賽·手表裝配工技能競賽等比賽中獲得好成績。

潘思雄是劉中華帶出來的技術能手之一。入行十幾年,在潘思雄的印象中,劉老師的專業知識扎實、技能水平高超,大家有不理解不明白的問題,都能從劉老師那里找到答案。“我最佩服的就是劉老師絲絲入扣的調試功力,在他的認真教導下,我解決問題的能力不斷提高。他的執著專注、精益求精的工匠精神將一直激勵著我向著更高的目標前行。”潘思雄說。

對劉中華來說,每一塊手表都是有生命的,每一塊手表機芯也是有生命的。“當機芯被激活,發出嘀嗒聲響,就像人的心臟跳動起來,我仿佛也被賦予了能量,很有滿足感和成就感。”現在,劉中華有兩個愿望:中國計劃在2030 年前實現首次登陸月球,他希望自己能參與登陸月球航天表的制作;希望更多年輕人加入鐘表行業,注入新活力,讓技術在傳承中創新發展。

劉中華(右)在手表裝配線上對工人進行技術指導