富水特長隧道突涌水處治施工技術研究

李宗治 LI Zong-zhi

(中鐵十二局集團第三工程有限公司,太原 030024)

0 引言

渝東南部巖溶山區多為構造-溶蝕地貌,溶蝕作用、構造作用較強烈,海拔高程800~1500m,整體呈近南北走向,南側邊界為地勢最高位置,向南北兩側逐漸降低。以龍洋逆斷層為界,區內東西兩側地形存在一定差異,其中,斷層東側三迭系和二迭系地層內,地貌上呈一系列平行于構造線的嶺脊、峰叢和巖溶槽谷,嶺谷之間相對高差200~500m。槽谷內分布的大量巖溶洼地、落水洞等有順巖層走向呈串珠狀發育的特征。

沿線大部碳酸鹽巖出露,巖溶較發育。如在火石埡巖溶洼地,雨后周邊二疊系、飛仙關組地表水均在此匯集下滲。此外,西側寒武、奧陶系地表水雨后也會沿沖溝匯入該洼地,地表入滲量極大,強降雨后該洼地易出現積水。雨后地表水大量的匯集下滲,會造成雨季隧道發生大規模涌水、突水問題。

本文依托彭水隧道,針對YK156+320突涌水實際情況,對隧道突涌水地質災害原因進行分析,提供了對應的處治施工技術,可為本工程后續施工及今后類似工程的設計、施工提供參考和經驗。

1 工程概況

1.1 工程簡況

渝湘高速公路復線(巴南至彭水段)彭水隧道全長約11.1 km,為雙向四車道特長高速公路隧道,是渝湘復線的控制性工程。隧道進口位于武隆區江口鎮黃草村棕竹溪組黃家溝東側,出口位于彭水縣靛水街道唐家灣斜坡中下部,隧道向北東凸出的微弧線展布,整體走向約113°,隧道設“一斜兩豎”通風井,最大埋深約830m。

YK156+320突涌水段穿越二疊系中統茅口組(P2m)灰巖,為較堅硬巖。產狀115°∠26°,巖層層間結合較好,節理較發育,巖體較完整,自穩能力較好,可發生局部塊體移位及中~小塌方。灰巖RC=39.75MPa,完整性系數Kv=0.66,K1=0.3,K2=0.2,K3=0,[BQ]=334。地下水較豐富,以股狀或雨淋狀出水為主,可能出現碳酸巖裂隙溶洞水。

1.2 設計情況

隧道穿越灰巖、白云巖等可溶巖段落長,地表巖溶洼地發育,特別是火石埡巖溶洼地匯水面積大,強降雨后洼地內易發生積水,積水面積為0.25km2,100年一遇,最大匯水量約為275~325萬m3,雨后地表水匯集下滲可能造成彭水隧道發生大規模涌水、突泥,地勘結論及建議提出在火石埡洼地修建長約2.2km的地表引水渠將該洼地地表水引至螺螄垱(S239處)后自然排泄,同時在隧道出口左側修建引水隧道,以徹底、永久解決地表水對路線、路基的影響。根據1:1萬地形圖,火石埡洼地匯水面積約23.9km2。

施工圖預設計長3400m的泄水洞(用于引排隧道巖溶裂隙水及地下暗河)和長2115m的引水洞(用于引排火石埡洼地積水),斷面尺寸均為凈寬3.5m,高4.1m。泄水洞與引水洞均為預設計,不作為施工依據,實施與否、實施段落及長度需根據隧道開挖后實際涌水量確定,施工中若需要實施,再行細化相關內容。泄水洞與主洞間設6處橫通道與右洞相連,作為施工及引排中心水溝的通道。

2 隧道突涌水情況

2023年4月18日,彭水隧道出口端左洞、右洞掌子面分別施工至ZK155+618、YK155+570,右洞YK156+320二襯施工縫邊墻處出現噴射狀突水。YK156+320右側出水口處二襯局部被水壓擠爆破損,并露出鋼筋,現場觀測涌水渾濁,呈黃褐色,伴有運石、泥沙等物質,右洞YK156+385~YK156+300段、左洞ZK156+380~ZK156+105段二次襯砌局部產生縱向及環向裂縫。

突涌水段二襯于2022年11月施作,突涌水點距離右洞施工掌子面約740m。

主要經過如下:

2023年4月18日,彭水境內出現強降雨(10時~16時,72.9mm,暴雨橙色預警)。

4月18日20:30,發現右洞洞口處出現大量褐黃色泥水漫流,進洞觀察發現右洞YK156+320處邊墻施工縫處呈噴射狀泄水,該段前后二襯施工縫處存在不同程度漏水,水量及噴射距離快速增大、二襯混凝土出現開裂,在開裂處形成新的出水點,YK156+320處目測最大水平噴射距離約7m,襯砌背后可聽見明顯異響,疑似巨石滾落。

4月19日10:50,涌水量突然明顯增大,涌水量達2.3萬立方米/小時。

另據4月19日11:00現場觀測,在雨后約17小時后,火石埡洼地平均積水深度約1m,積水面積約15萬方。對周邊洼地、溝谷等調查,均無明顯積水現象。至15:00,該洼地積水全部消減。洼地積水全部消減時間與隧道涌水量顯著減小的時間吻合,可見隧道涌水的高峰期與火石埡洼地積水的消落時間基本吻合。涌水開始至涌水水量穩定時間約為18日22:00至19日22:00,總時長1天,高峰期涌水時間為19日10:50至15:00,時長約為4小時。火石埡洼地與突涌水點縱斷面位置關系圖見圖1。

3 突涌水地質災害原因分析[1]

YK156+320出現涌水情況并沖爆二襯,破損面積約20m2,并且面向小里程側左洞200m范圍內二襯出現多處裂縫,表明右側二襯未沖破前承受了高水壓力。在本段隧道(YK156+329~YK156+299)施工時,發現了一處水平向溶洞(可見溶洞頂板),并填充大量泥夾碎石。本段隧道右側(兩段頁巖之間)地表水通過落水洞下滲至此處水平向溶洞,并向北排泄,隧道施工阻斷了原有排水通道。

該處涌水是否跟火石埡落水洞相互連通,還需進一步驗證。從地形上看,落水洞與YK156+320涌水點平面距離約680m,高差約200m。如果二者連通,此處涌水則具備了很高的水力坡度,新形成的過水通道會截斷原有火石埡積水地下排泄通道。

4 突涌水處治施工技術

4.1 實施方案處治原則

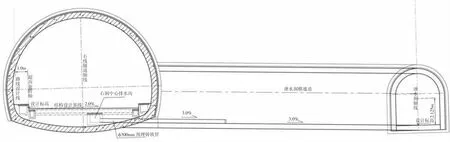

①根據目前涌水量,及主洞排水系統淤積、堵塞情況,設置泄水洞是必需的(泄水洞長度應到灰巖與頁巖接觸帶),同時將隧道右側地表滲水盡快排泄。如隧道內涌水與火石埡洼地相連,泄水洞更要作為火石埡洼地積水的排泄通道。泄水洞要在主要入滲點設置反濾層,防止大顆粒碎石進入泄水洞,阻塞通道[2,3]。泄水洞與主洞正面示意圖見圖2。

圖2 泄水洞與主洞正面示意圖

②考慮泄水洞排水,隧道涌水,預設計的火石埡引水洞排水,俱從隧道出口處洗衣房落水洞和地表排水渠進行排泄,其過水量有限,所以泄水洞的瞬時排水量不宜過大,更不能將火石埡積水迅速排泄到洗衣房處,因此泄水洞主要用于快速排泄隧道右側巖溶地下水,防止隧道形成過高水壓;但對于火石埡積水,則應采用控制排放的手段,使其緩慢流出,防止過大水流沖刷隧道圍巖,即將火石埡作為蓄水池,對主要落水洞排水量進行控制。

③對于火石埡洼地積水,若采用控制排放,效果較差,即對現有地表泄水點進行限量排放處置措施后,仍不能控制隧道內涌水量,并在地表形成新的較大泄水點,則應考慮實施原火石埡引水隧道。

④左洞內做三維地質雷達測試,范圍應超出左洞、右洞二襯開裂里程樁號(兩端各50m),并探查隧道周圍巖溶通道和圍巖破碎帶,在地表補充YK136+320段橫向電磁場探測面,探查巖溶通道及圍巖富水情況。觀測火石埡洼地正下方是否有巖溶通道存在,為泄水洞設計提供地質支持。

4.2 突涌水處治關鍵技術

4.2.1 疏通清淤

加強觀測隧道水流及火石埡洼地水流變化,待洞內水流較小后,清除洞內淤積的泥沙石,使出水口至出洞口隧道內排水通暢。

4.2.2 隔離排水通道

為預防下次暴雨后涌水漫流到整個右洞隧道,甚至倒灌至掌子面一側和串流至左洞,需在中心排水溝右側設置1.0m高隔水沙袋,將右洞靠出水口一側半幅路面作為臨時排水通道。

4.2.3 開設排水槽

清理YK156+320處破損的二襯鋼筋混凝土,在出水口處二襯破損范圍進行開槽,在出水口處開鑿2m×2m洞口,使涌水排泄通暢。

4.2.4 二襯破損段臨時加固

在出水口范圍二次襯砌破損段(YK156+332~YK156+312),設置環向I20a臨時加固工字鋼鋼架,加固鋼架縱向間距0.5m。臨時加固鋼架緊貼二襯表面,拱腰采用錨栓固定,拱腳段鋼架基礎采用Ф22植筋固定。

每榀鋼架按5片組裝設計,連接板厚度為1.4cm,鋼架接頭位置可根據工藝調整,相鄰兩段之間的連接采用鋼板與型鋼端部焊接后,再用螺栓連接。相鄰鋼架間采用Ф20鋼筋焊接連接,連接鋼筋環向間距為1.0m,內外兩側交錯布置。

4.2.5 出水口處特殊加固處理

YK156+320處出水口頂部設置8.3m長I20a雙拼工字鋼托梁,托梁與出水口兩側鋼架焊接,形成簡支梁,YK156+320處突涌水點拱部環向加固鋼架置于托梁上。出水口兩側臨時加固鋼架處理縱面圖見圖3。

圖3 出水口兩側臨時加固鋼架處理縱面圖

4.2.6 二襯裂縫段臨時加固

出水口范圍(YK156+332~YK156+312)外,受突涌水影響襯砌裂縫段,設置環向I18臨時加固工字鋼鋼架,加固鋼架縱向間距0.6m。相關施工工藝同YK156+332~YK156+312段I20a臨時加固工字鋼鋼架。

4.2.7 施作泄水洞

施作泄水洞聯絡通道與泄水洞。泄水洞與主洞間通過橫通道與右洞相連,作為施工及引排中心水溝的通道。主洞內地下水由中心排水溝預埋排水管進入橫向通道后排入縱向泄水洞。

5 施工注意事項

①掌子面采用控制爆破或弱爆破,涌水點附近振動速度不得大于10cm/s。②加強隧道洞內涌水段二襯變形及水量監測,并加強掌子面至灰巖與頁巖接觸帶的超前地質預報及加強超前鉆孔探水工作。③加強二次襯砌裂縫段、火石埡洼地地表水位及地表沉降監測工作,如變化較大,應及時通知參建各方,并上報建設單位。④施工過程中如再發現溶洞或過水通道,應及時通知參建各方,并上報建設單位。⑤施工單位應做好應對極端暴雨情況的應急預案,以免發生安全事故。

6 結束語

本次隧道突涌水處治技術措施合理,實現了隧道安全施工生產,取得了較為理想的效果,為巖溶發育地區隧道建設積累了豐富的經驗,可指導彭水隧道下階段的巖溶段施工,同時也可為其它類似隧道提供設計、施工方面的借鑒參考。