內(nèi)蒙古中部鳳凰山巖體鈾成礦條件分析

丁一強(qiáng) 高尚

[關(guān)鍵詞]鳳凰山巖體;萬(wàn)隆昌-銀宮山地區(qū);鈾成礦潛力

鳳凰山巖體為內(nèi)蒙古中部巖漿巖巖帶主要組成部分。20世紀(jì)60年代由內(nèi)蒙古102區(qū)測(cè)隊(duì)發(fā)現(xiàn)142異常點(diǎn),并做過(guò)地表揭露。1983-1985年,在此期間核工業(yè)西北地勘局二0八大隊(duì)對(duì)該地區(qū)做了大量的地面物化探工作,結(jié)合槽探、鉆探及坑探手段,認(rèn)為該地區(qū)鈾礦化僅產(chǎn)于淺部規(guī)劃帶內(nèi),向深部礦體殲滅或不存在,否定了鳳凰山巖體具有鈾成礦條件[1]。2011年,通過(guò)前人資料研究、系統(tǒng)編圖等工作發(fā)現(xiàn),鳳凰山巖體上萬(wàn)隆昌-銀宮山地區(qū)構(gòu)造發(fā)育,構(gòu)造破碎帶交匯處存在鈾礦化線索,經(jīng)核工業(yè)二0八大隊(duì)地勘五分隊(duì)立項(xiàng)申請(qǐng),從此開展了長(zhǎng)達(dá)6年的鈾礦資源評(píng)價(jià)工作。在萬(wàn)隆昌—大東山地區(qū)找到了為數(shù)不少的鈾工業(yè)礦孔,突破了瓶頸,鈾礦成果備受關(guān)注。但對(duì)鈾成礦規(guī)律缺少系統(tǒng)地歸納,本文通過(guò)鈾條件分析將全面系統(tǒng)的補(bǔ)充此問(wèn)題,為后期鈾礦勘查工作奠定一定的基礎(chǔ)。

1. 區(qū)域地質(zhì)背景

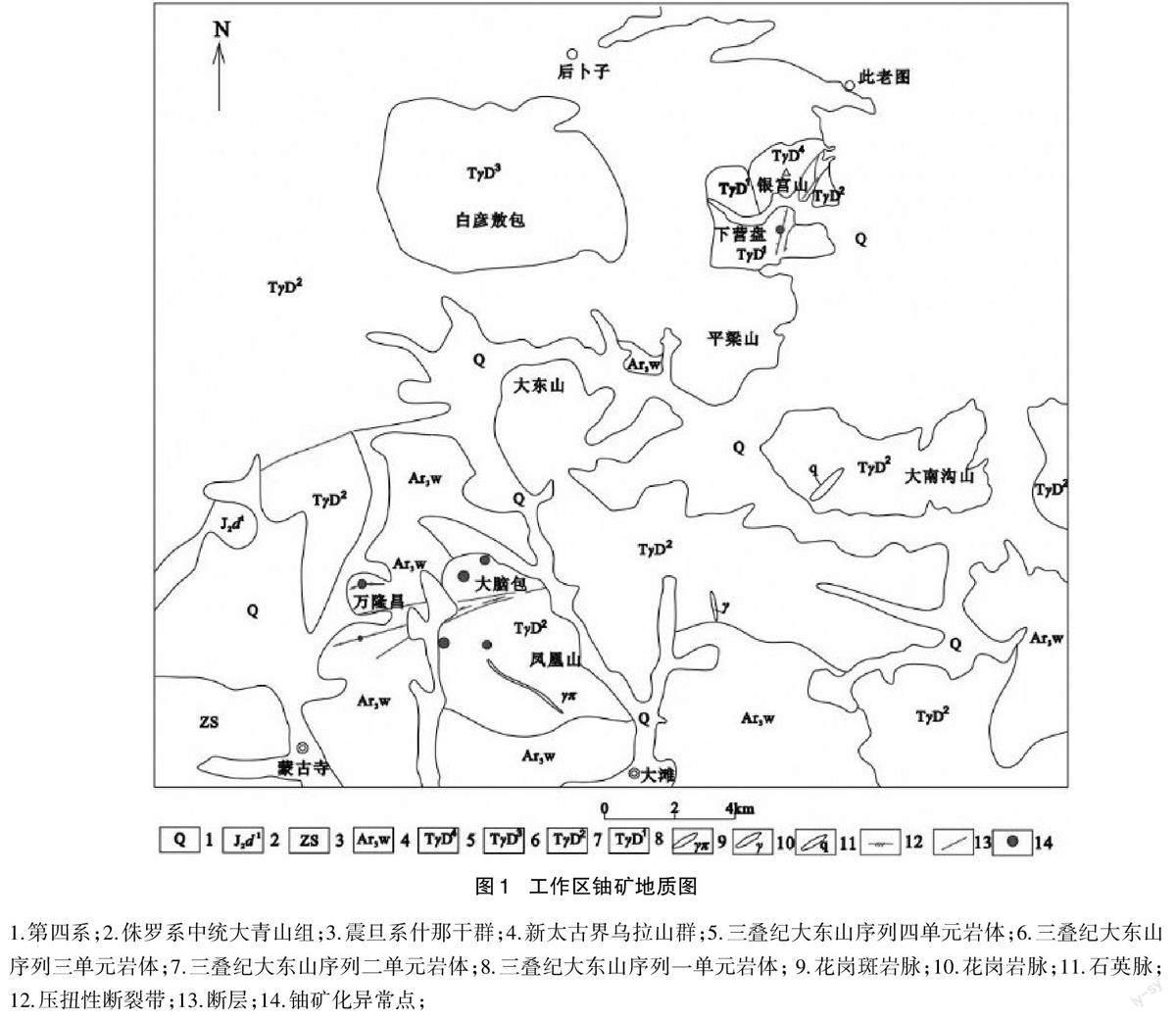

研究區(qū)構(gòu)造位置處于華北北部大陸緣邊和華北地塊,華北北部大陸邊緣與華北地塊的分界處,即為槽臺(tái)觀點(diǎn)的槽臺(tái)界線[2]。華北地塊包括鄂爾多斯坳陷和陰山隆起兩個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元;華北北部大陸邊緣又分為古生代增生褶皺帶和中元古代大陸邊緣造山帶,其再向北則為西伯利亞板塊南緣的錫林浩特微陸塊(中間地塊)。區(qū)內(nèi)出露地層主要為新太古界烏拉山群、震旦系什那干群、上石炭統(tǒng)拴馬樁組、中侏羅統(tǒng)大青山組、第四系。巖漿巖十分發(fā)育,多為多期次復(fù)式巖體。主要包括石炭紀(jì)東腦包序列一單元(TγD1)花崗閃長(zhǎng)巖;三疊紀(jì)大東山序列花崗巖。斷裂構(gòu)造內(nèi)巖脈發(fā)育,脈體大多數(shù)成北西向和北東東向展布,所見脈體有石英斑巖脈、花崗巖脈及硅質(zhì)脈(圖1)。

2. 鈾成礦條件分析

2.1 構(gòu)造條件

鳳凰山巖體位于華北地塊北緣陰山隆起帶中,在巖體的南側(cè)為區(qū)域性的臨河—集寧斷裂帶,由大致近東西走向平行的逆沖斷層群組成。在鳳凰山巖體南部有明顯的斷裂帶痕跡,就是該區(qū)域斷裂在巖體內(nèi)的表現(xiàn)。在巖體北部則為烏拉特后旗—化德—赤峰斷裂帶(臺(tái)緣斷裂)[3]。巖體即位于兩大斷裂的夾持區(qū)。所處構(gòu)造位置對(duì)形成花崗巖型鈾礦床十分有利。巖體內(nèi)部斷裂構(gòu)造也非常發(fā)育,在萬(wàn)隆昌地區(qū)及銀宮山地區(qū)見多條構(gòu)造破碎帶,破碎帶內(nèi)硅質(zhì)脈沿細(xì)小裂隙充填,而裂隙帶或破碎帶是形成碎裂蝕變花崗巖型鈾礦的基本條件之一[4-5]。

萬(wàn)隆昌地段、大腦包地段地表礦化異常點(diǎn)主要發(fā)育在近東西向斷裂破碎帶中,如142礦點(diǎn)的主含礦構(gòu)造帶為一條寬5~8 m,走向NE75°,傾向SE的斷裂帶內(nèi),斷裂帶中巖石破碎,形成強(qiáng)碎裂巖帶,局部可見碎裂糜棱巖化和糜棱巖,并充填有硅質(zhì)脈、石英斑巖脈、細(xì)粒花崗巖脈等脈巖。

銀宮山地段鈾礦化主要受北東向斷裂及其次級(jí)斷裂、大東山序列二單元花崗巖外接觸帶控制。礦化集中于破碎帶內(nèi),礦化巖石為碎裂蝕變花崗巖、糜棱巖化花崗巖、角礫巖等,與斷裂構(gòu)造關(guān)系密切。

2.2 鈾源條件

萬(wàn)隆昌-銀宮山地區(qū)出露侵入巖以中酸性巖為主。新太古代三元井序列四單元為中細(xì)粒片麻狀花崗巖,鈾含量2.4×10-6,釷含量5.8×10-6,釷鈾比2.4,巖體內(nèi)包括3號(hào)鈾礦化點(diǎn)及6099等鈾異常點(diǎn)及大量釷性異常點(diǎn)。東腦包序列花崗巖、花崗閃長(zhǎng)巖能譜鈾含量4.4×10-6~4.9×10-6,釷含量11.8×10-6~18.7×10-6,釷鈾比小于4,巖體中有大量釷性異常點(diǎn)及少量鈾異常點(diǎn)。

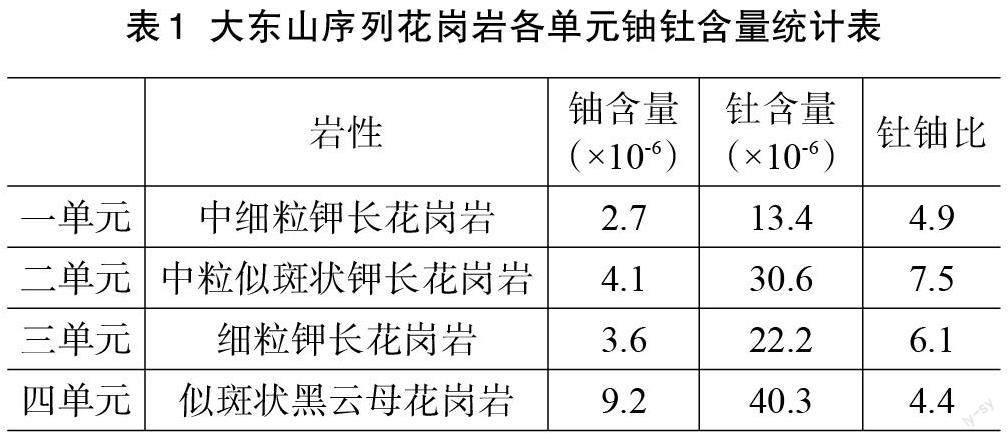

在三疊紀(jì)大東山序列花崗巖的四個(gè)單元中,一單元肉紅色中細(xì)粒花崗巖(TγD1)鈾含量2.7×10-6,釷含量13.4×10-6,釷鈾比值4.9,其中銀宮山地區(qū)能譜鈾含量4×10-6,Th含量12×10-6,釷鈾比值3.0。二單元肉紅色花崗巖(TγD2)鈾含量4×10-6,釷含量30×10-6,釷鈾比值7.5,其中銀宮山地區(qū)能譜鈾含量6×10-6,釷含量26×10-6,釷鈾比值4.3。三單元(TγD3)為肉紅色細(xì)粒鉀長(zhǎng)花崗巖,分布于哈納溝一帶,相對(duì)一、二單元,放射性異常點(diǎn)很少,巖石鈾含量5×10-6,釷含量42×10-6,釷鈾比值8.4。四單元似斑狀黑云母花崗巖(TγD4)分布于銀宮山和馬鞍兩地,出露面積約10km2,可能受北東向隱伏斷裂控制。銀宮山巖體似斑狀黑云母花崗巖能譜鈾含量9×10-6,釷含量40×10-6,釷鈾比值4.4。尤其是大東山序列四單元巖體中的鈾釷含量接近華南產(chǎn)鈾花崗巖中的平均含量(>13×10-6)。大東山序列花崗巖體具富硅、富堿、貧鈣鎂的特點(diǎn),對(duì)鈾成礦有利,與南方產(chǎn)鈾花崗巖類似,但鈾含量偏低,釷鈾比值高。

大東山序列巖體各單元鈾釷含量雖然鈾含量不是很高(表1),但總體來(lái)看,從早期至晚期鈾含量有明顯增高,其次釷鈾比值也逐漸增高(明顯高于新太古代和石炭紀(jì)巖體),說(shuō)明大東山序列花崗巖具備形成花崗巖型鈾礦的鈾源條件。

2.3 巖石地球化學(xué)條件

依據(jù)前人資料,鳳凰山巖體主體巖石往往具有鉀長(zhǎng)石斑晶交代斜長(zhǎng)石而成殘余結(jié)構(gòu),微斜條紋長(zhǎng)石發(fā)育,有雙晶倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象,蠕英石化和鈉長(zhǎng)石化普遍,石英聚粒變晶結(jié)構(gòu)明顯,巖體局部巖石還具有“砂狀變余結(jié)構(gòu)”,顯示該巖體是變質(zhì)交代花崗巖。花崗巖以原地重熔的“S”型為主[6],花崗巖中巖石化學(xué)類型多屬鋁過(guò)飽和序列,其中K2O>Na2O。

殼源改造型酸性巖漿在我國(guó)分布較廣泛,當(dāng)其多次侵位,早期又具中粗粒似斑狀且較富鈾,經(jīng)歷多次熱改造后,活性鈾甚多,這是極其有利的前提條件,鳳凰山巖體不論是原地重熔成因,還是侵入成因,都是多期次所形成,而多期次巖體的頻繁穿插,與太古界烏拉山群沉積變質(zhì)巖地層或早期巖體形成了形態(tài)各異的接觸界面,形成了有利于鈾礦化形成的地球化學(xué)障,進(jìn)而形成鈾礦體。

2.4 熱液蝕變條件

熱液蝕變對(duì)鈾成礦富集有著多方面影響,它能改變圍巖的物理-力學(xué)性質(zhì),為成礦溶液的運(yùn)移和礦質(zhì)沉淀提供必要通道和容礦空間,也可改變圍巖中鈾的存在形式,使活動(dòng)鈾含量增高,有利于鈾的活化轉(zhuǎn)移并為成礦溶液提供鈾源,它還可以為成礦物質(zhì)的沉淀固定提供有利的地球化學(xué)環(huán)境和固鈾劑(章邦桐等,1990)

萬(wàn)隆昌—銀宮山地區(qū)熱液蝕變極其發(fā)育,熱液蝕變類型多樣,常見的熱液蝕變類型有螢石化、赤鐵礦化、硅化、水云母化、高嶺土化、綠泥石化、絹云母化、軟錳礦化及黃鐵礦化等,均屬于中低溫?zé)嵋何g變且鈾礦化有密切的關(guān)系。

2.5 已有鈾礦化顯示

萬(wàn)隆昌地段142礦點(diǎn)位于大東山巖體南部與新太古界烏拉山群接觸帶上,臨河-集寧深斷裂帶北側(cè),地表礦化主要與近東西向硅質(zhì)脈及硅化花崗巖帶有關(guān)[7]。但地表含礦硅化構(gòu)造帶的規(guī)模較小,延伸較淺,蝕變較單一,主要為硅化及水云母化。

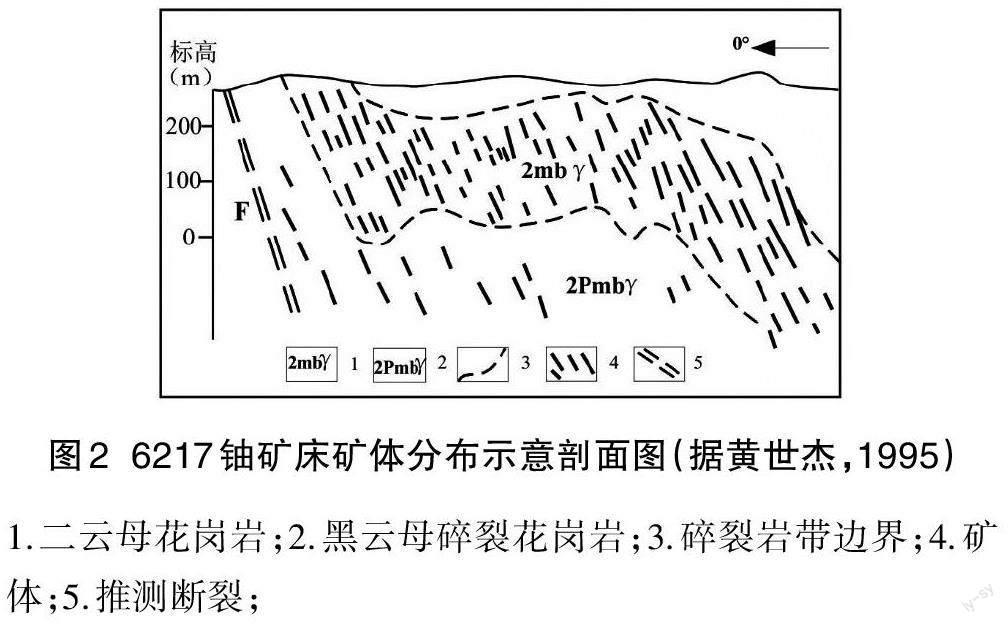

銀宮山地段鉆孔中的巖石多呈青灰色、深灰色,含礦巖石見水云母華、螢石化、赤鐵礦華等,含礦巖石較破碎,遭受構(gòu)造應(yīng)力作用片理化、糜棱化。含礦巖石賦存在不同期次花崗巖界面附近。鈾礦化主要與其中的黑色團(tuán)塊及黑色粉末有關(guān),且礦化異常垂深較大,具多層工業(yè)鈾礦化顯示,說(shuō)明該區(qū)具有較好的找礦前景;另外在萬(wàn)隆昌、銀宮山地段均有規(guī)模較大的水中鈾、氡異常暈存在,已發(fā)現(xiàn)較好鈾礦化點(diǎn)、異常點(diǎn)均位于異常暈中或其邊部,說(shuō)明深部具有較好的找礦前景。

2.6 與華南花崗巖型鈾礦對(duì)比

華南花崗巖型鈾礦床,或產(chǎn)于較大的花崗巖體內(nèi)部,或產(chǎn)于近外帶變質(zhì)巖、碳硅泥巖或砂巖中,包括碎裂蝕變巖型、硅質(zhì)脈型、外接觸帶型、堿交代型等鈾礦化類型[8]。

華南產(chǎn)鈾花崗巖的主要成因類型是殼源重熔型或改造型。

華南產(chǎn)鈾花崗巖大多數(shù)是復(fù)式巖體,其形態(tài)受斷裂構(gòu)造控制。產(chǎn)鈾巖體一般形成于兩組深、大斷裂交匯區(qū),并控制了礦田或礦床的定位。礦區(qū)低級(jí)斷裂密集,且具多期次熱液脈體活動(dòng)特征。控制礦床及礦體的構(gòu)造組合多樣。礦體形成于低級(jí)斷裂帶中或其上下盤碎裂蝕變巖中,礦體傾向延長(zhǎng)一般大于走向延長(zhǎng)。

巖體巖漿分異演化較完善,目前所見鈾礦床絕大多數(shù)產(chǎn)于印支—燕山早期花崗巖巖體中,主要巖性為二云母花崗巖或黑云母花崗巖,具有似斑狀結(jié)構(gòu)。產(chǎn)鈾花崗巖鈾含量較高,普遍含細(xì)分散的晶質(zhì)鈾礦,活動(dòng)鈾比例大。巖石化學(xué)特征表現(xiàn)為富硅、偏堿,K2O>Na2O,全堿含量大于7%,鋁過(guò)飽和,暗色礦物少的特征。

鈾礦化受斷裂構(gòu)造控制,礦體形態(tài)復(fù)雜,多呈網(wǎng)脈狀、透鏡狀、魚群狀等,礦體厚度幾米至幾十米不等,礦體長(zhǎng)可達(dá)數(shù)百米。

與鈾礦化有關(guān)的熱液脈體主要有含鈾黃鐵礦或赤鐵礦微晶石英脈、含鈾微晶石英—螢石脈、含鈾方解石脈、含鈾綠泥石脈等。與鈾礦化有關(guān)的圍巖蝕變?yōu)椤⒐杌⒔佋颇富⑺颇富ⅫS鐵礦化、赤鐵礦化、螢石化、粘土化等。鈾礦物存在形式主要為吸附狀態(tài)的瀝青鈾礦。

研究區(qū)花崗巖與華南產(chǎn)鈾花崗巖相比,有著許多的相同之處,如巖體演化分異作用強(qiáng),巖體為多期多階段的復(fù)式巖體,礦體眾多且多呈細(xì)脈狀、透鏡狀(如ZKY1號(hào)鉆孔見23層鈾礦化異常,其中6層工業(yè)鈾礦化,>0.01%礦化異常總厚度達(dá)73.50 m。

但也看出與華南產(chǎn)鈾花崗巖相比有許多不同之處,如巖體鈾含量較低,蝕變強(qiáng)度較弱,SiO2與全堿含量不如華南產(chǎn)鈾花崗巖高等(表2)。但每一個(gè)地區(qū)的成礦條件應(yīng)該都有其獨(dú)特性,鈾的成礦受多方面因素制約,過(guò)分地強(qiáng)調(diào)對(duì)比已有礦床的成礦條件,會(huì)嚴(yán)重束縛我們的找礦思路。

3. 結(jié)論

通過(guò)對(duì)鳳凰山巖體中萬(wàn)隆昌—銀宮山地區(qū)鈾成礦條件分析,鳳凰山巖體并不是前人認(rèn)為的“無(wú)成礦前景,不具備含礦有利巖性,形成工業(yè)礦化的可能性較小”。而是具有較好的鈾成礦條件,不論地表及深部均具有較大成礦潛力,尤其在萬(wàn)隆昌地區(qū)構(gòu)造破碎帶與中性巖脈交匯處,銀宮山地區(qū)次級(jí)構(gòu)造破碎帶交匯處或巖相變化處等值得重視。