烏海及周邊地區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境空天地一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)方法研究

張勇 楊春 鮑思宇 賈旭 石偉嘉 趙玉宏

[關(guān)鍵詞]烏海及周邊地區(qū);礦山地質(zhì)環(huán)境;空天地一體化監(jiān)測(cè)

烏海及周邊地區(qū)地處黃河上游,是“蒙寧陜甘”經(jīng)濟(jì)區(qū)的接合部和沿黃經(jīng)濟(jì)帶的重要增長(zhǎng)極,是國(guó)家“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和呼包銀榆經(jīng)濟(jì)區(qū)重要節(jié)點(diǎn)。區(qū)內(nèi)煤炭、石灰石、粘土等多種礦產(chǎn)資源富集,是國(guó)家重要的煤焦化、氯堿化工基地,密集分布了多個(gè)工業(yè)園區(qū)。區(qū)內(nèi)資源稟賦相近,集群式的企業(yè)分布,脆弱的生態(tài)環(huán)境和干旱少雨風(fēng)沙大的氣候條件,致使區(qū)域性結(jié)構(gòu)性污染突出、交叉污染嚴(yán)重、排放疊加效應(yīng)明顯,一直備受關(guān)注。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào):要著力抓好烏海及周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理的重要指示,既著眼于黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展,又考慮了內(nèi)蒙古在國(guó)家的生態(tài)定位,把烏海及周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理上升到了前所未有的高度。為全面掌握礦山地質(zhì)環(huán)境現(xiàn)狀和變化,迫切需要從“空”“天”“地”三個(gè)層次開展一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)方法研究工作。

1. 研究區(qū)概況

烏海及周邊地區(qū)位于賀蘭山山脈的北端,黃河流域內(nèi)蒙古段入口處,地處庫(kù)布齊沙漠和烏蘭布和沙漠的交匯處。行政區(qū)劃分屬烏海市、鄂爾多斯市、阿拉善盟,其中烏海市是主體區(qū)域。地區(qū)屬于典型的溫帶大陸性氣候,干旱少雨,植被稀疏。

烏海及周邊地區(qū)煤炭、石灰?guī)r、耐火粘土、高嶺土礦產(chǎn)資源豐富,集中分布在烏海市與鄂爾多斯市鄂托克旗交界處,總體呈南北向狹長(zhǎng)地帶展布。煤炭主要分布在海勃灣區(qū)、海南區(qū)東部和鄂托克旗棋盤井地區(qū),其中煉焦用煤保有資源儲(chǔ)量占自治區(qū)的37%,是全國(guó)重要的焦煤主產(chǎn)區(qū)。石灰?guī)r主要分布在烏海市西水平臺(tái)和呼珠不沁希勒地區(qū)以及鄂托克旗和烏海市交界的地區(qū),石灰?guī)r儲(chǔ)量較大、質(zhì)量好,是全區(qū)重要產(chǎn)區(qū)之一。截至2020年底,烏海及周邊地區(qū)在期礦山共計(jì)242家,集中在烏海市和鄂爾多斯市的鄂托克旗,礦山開采規(guī)模以小型礦山居多(占比77.69%);開采方式以露天礦山居多(占比82.23%);礦種以非金屬礦山居多(占比57.02%),煤礦次之(占比37.60%),金屬礦較少。

煤礦集中區(qū)內(nèi)礦山密度分布,相鄰礦界犬牙交錯(cuò),生產(chǎn)布局混亂;露天采坑與滅火工程和采空區(qū)治理剝挖坑密集交織分布,采坑不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)內(nèi)排,造成大量土石方外排壓占土地資源;排土場(chǎng)高陡散亂,存在滑坡、崩塌等地質(zhì)隱患;相鄰排土場(chǎng)治理模式不一致,整體治理效果不明顯。石灰?guī)r集中區(qū)內(nèi)礦山數(shù)量多、規(guī)模小,生產(chǎn)布局零亂,礦區(qū)環(huán)境較差,地形地貌景觀破壞嚴(yán)重。

2. 空天地一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)方法

“空天地一體化”是指基于航天、航空遙感以及地面實(shí)時(shí)視頻等觀測(cè)數(shù)據(jù),利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管方式,應(yīng)用遙感分析、信息提取、識(shí)別監(jiān)測(cè)等技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)目標(biāo),達(dá)到及時(shí)、全面了解目標(biāo)特征的一種綜合監(jiān)測(cè)方式[1]。

目前,空、天、地獲取數(shù)據(jù)的方式有很多,但每種手段都有優(yōu)缺點(diǎn),如何在礦山監(jiān)測(cè)方面有機(jī)高效地集成和利用數(shù)據(jù)成為一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外的很多學(xué)者對(duì)此做了諸多研究。加拿大研究人員通過(guò)地面激光和數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)獲取阿爾卑斯山露天礦山的高分辨數(shù)據(jù),并基于有限差分法模擬評(píng)價(jià)礦山環(huán)境。北京礦山管理部門采用空天地一體化的RTK技術(shù)、無(wú)人機(jī)遙感技術(shù)和衛(wèi)星遙感技術(shù),建立了空天地一體化礦山環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系,形成了礦山開采動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的相關(guān)理論與研究方法,實(shí)現(xiàn)了礦山地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)三維監(jiān)測(cè)與地質(zhì)災(zāi)害演化分析、預(yù)防研究。遼寧北票采煤沉陷區(qū)采用衛(wèi)星導(dǎo)航、合成孔徑雷達(dá)、無(wú)人機(jī)攝影測(cè)量和地表鉆孔取樣的技術(shù),實(shí)現(xiàn)了地表變形多源一體化監(jiān)測(cè)[2]。在江西德興銅礦采用基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和衛(wèi)星遙感為核心的技術(shù)體系監(jiān)測(cè)礦山生態(tài)擾動(dòng)情況,提供了礦區(qū)土地利用、植被覆蓋、土地復(fù)墾、水土保持等多類數(shù)據(jù)和多維監(jiān)控。

3. 監(jiān)測(cè)技術(shù)方法的適用性

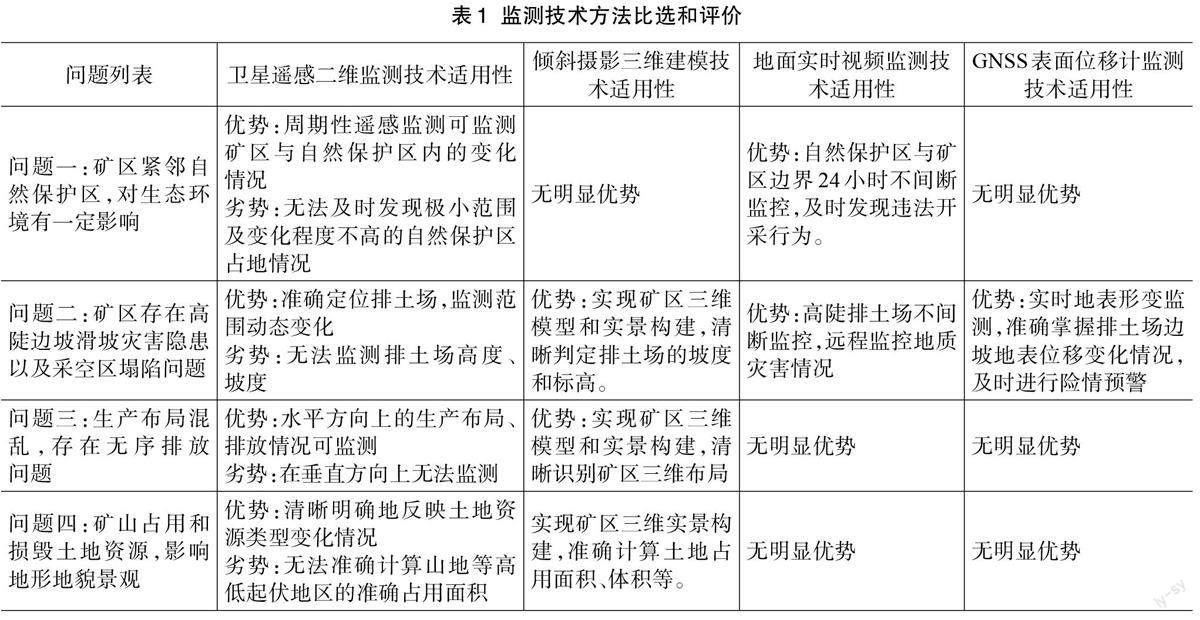

空天地一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)方法在獲取本底數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)變化數(shù)據(jù)方面具有較大優(yōu)勢(shì),尤其是監(jiān)測(cè)目標(biāo)相對(duì)集中的區(qū)域。在烏海市與鄂爾多斯鄂托克旗交接處,桌子山和甘德爾山之間南北長(zhǎng)約45km、東西平均寬約5km的范圍內(nèi)密集分布著一百多家礦山企業(yè),礦山地質(zhì)環(huán)境問(wèn)題極其復(fù)雜,傳統(tǒng)單一監(jiān)測(cè)方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)督管理需求。針對(duì)烏海及周邊地區(qū)存在的主要地質(zhì)環(huán)境問(wèn)題,對(duì)現(xiàn)有各類技術(shù)方法的適用性進(jìn)行比選和評(píng)價(jià),選擇最適合的監(jiān)測(cè)技術(shù)方法組合。

利用高分辨率衛(wèi)星遙感的高質(zhì)量成像和大區(qū)域監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)遙感的高靈活性和立體性以及地面監(jiān)控的實(shí)時(shí)性和高精度的特點(diǎn),構(gòu)建“空天地一體化”的礦山生態(tài)修復(fù)治理智能化監(jiān)測(cè)監(jiān)管體系,有效監(jiān)測(cè)和管控礦山地質(zhì)環(huán)境變化情況,掌握礦區(qū)開采、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等重點(diǎn)工程進(jìn)度,為解決區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害隱患,重塑地形地貌景觀,形成“協(xié)調(diào)統(tǒng)一,整齊有序”的礦區(qū)新面貌提供數(shù)據(jù)支撐,為表征區(qū)域礦山地質(zhì)環(huán)境治理成效和綠色礦山建設(shè)水平提供技術(shù)參考。

4 . 關(guān)鍵技術(shù)

針對(duì)監(jiān)測(cè)區(qū)域的特點(diǎn)和監(jiān)測(cè)作用,在烏海及周邊地區(qū)有差異地開展礦山地質(zhì)環(huán)境空天地一體化監(jiān)測(cè)研究,監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)包括高頻度衛(wèi)星監(jiān)測(cè)、三維實(shí)景監(jiān)測(cè)、在線視頻監(jiān)測(cè)技術(shù)和大數(shù)據(jù)集成分析。

4.1 航天衛(wèi)星遙感大區(qū)域監(jiān)測(cè)。

在3月、6月、9月、12月開展全部礦山的高頻次、高分辨率衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè),大尺度范圍內(nèi)精確提取礦區(qū)現(xiàn)狀及礦山變化,對(duì)土地利用變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,建立多時(shí)相、長(zhǎng)序列的礦山地質(zhì)環(huán)境土地利用數(shù)據(jù)庫(kù)。

采用分辨率優(yōu)于1m的國(guó)產(chǎn)高分遙感數(shù)據(jù),在完成數(shù)據(jù)正射校正、數(shù)據(jù)融合、勻色鑲嵌、數(shù)據(jù)裁切處理后開展礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境遙感智能分類。通過(guò)對(duì)高分辨率遙感影像的自適應(yīng)融合分析和特征分析,開展多層次特征構(gòu)建技術(shù)和深度學(xué)習(xí)算法模型研究,實(shí)現(xiàn)礦區(qū)內(nèi)采坑、排土(矸)場(chǎng)、工業(yè)廣場(chǎng)等礦山地物,以及耕地、林地、草地、水體等主要地表覆蓋類型的智能化分類。通過(guò)前后兩期影像對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)礦區(qū)新增、礦區(qū)擴(kuò)張、礦坑加深、排土場(chǎng)復(fù)墾等變化情況,結(jié)合礦權(quán)數(shù)據(jù)分析采礦合法性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)越界采礦行為。

4.2 航空無(wú)人機(jī)礦區(qū)實(shí)景三維監(jiān)測(cè)。

在駱駝山滴瀝幫礦區(qū)、摩爾溝、卡布其、西來(lái)峰白云烏素、公烏素、五虎山、黑龍貴、呼珠不沁希勒等煤炭、石灰?guī)r礦區(qū)利用傾斜攝影測(cè)量技術(shù)獲取分辨率優(yōu)于0.2m為主體的礦區(qū)三維模型和三維實(shí)景,實(shí)現(xiàn)坡度、高程、高差等地形地貌信息的有效監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)間隔為半年,監(jiān)測(cè)時(shí)間主要為3~4月、9~10月。上述區(qū)域均是礦區(qū)面積小、分布密集、形狀不對(duì)則,碎片化嚴(yán)重的區(qū)域,尤其“三權(quán)不變”政策造成烏海和鄂爾多斯礦山交織、協(xié)調(diào)管理難度大的礦山。

采用無(wú)人機(jī)平臺(tái)對(duì)集中連片治理區(qū)內(nèi)存在地質(zhì)災(zāi)害隱患以及礦山生態(tài)修復(fù)進(jìn)度監(jiān)測(cè)需求的區(qū)域進(jìn)行數(shù)據(jù)采集[3]。利用礦山實(shí)景三維傾斜立體數(shù)據(jù)模型,提取重點(diǎn)采場(chǎng)和排土場(chǎng)的立體地形數(shù)據(jù),從三維立體角度更直觀地展示排土場(chǎng)、采坑犬牙交錯(cuò)和排棄標(biāo)高不統(tǒng)一的現(xiàn)象;提取采坑和排土場(chǎng)的坡度、頂?shù)赘卟睢⒌V坑面積、體積、表面積以及采場(chǎng)開采方量和排土場(chǎng)相對(duì)高差等幾何信息,真實(shí)還原礦山地形地貌情況,掌握礦山開采和治理的進(jìn)度。

4.3 地面物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)智能監(jiān)測(cè)。

在露天煤礦破壞嚴(yán)重區(qū)、地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)和生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)區(qū)采用地面視頻監(jiān)控設(shè)備實(shí)現(xiàn)全天候礦山實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)展現(xiàn)礦山開采情況進(jìn)度;利用GNSS位移計(jì)監(jiān)測(cè)礦山高陡邊坡穩(wěn)定性,預(yù)測(cè)礦山發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題。

采用地面實(shí)時(shí)視頻智能監(jiān)測(cè)技術(shù),基于移動(dòng)偵測(cè)技術(shù)和地物自動(dòng)識(shí)別技術(shù)自動(dòng)識(shí)別抓拍運(yùn)礦車輛和采坑開采情況,緊盯鄂爾多斯西自然保護(hù)區(qū)外、黃河流域10km范圍內(nèi)的礦山開采和矸石自燃火點(diǎn)情況,實(shí)現(xiàn)礦區(qū)遠(yuǎn)距離控制和管理。在位于礦山生活區(qū)、工業(yè)園區(qū)、鐵路、公路附近的高風(fēng)險(xiǎn)排土場(chǎng)、采坑邊幫重點(diǎn)布設(shè)GNSS位移監(jiān)測(cè)站,實(shí)時(shí)接收位置信息,當(dāng)實(shí)際值達(dá)到閾值后發(fā)送預(yù)警信息。利用長(zhǎng)序列歷史觀測(cè)數(shù)據(jù)分析采坑、排土場(chǎng)邊坡穩(wěn)定性,為制定安全措施、評(píng)價(jià)邊坡狀態(tài)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

4.4 大數(shù)據(jù)集成分析。

在自然資源、能源、生態(tài)環(huán)境等管理部門建立和部署空天地一體化監(jiān)測(cè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)安全開采、生態(tài)修復(fù)、預(yù)警處置、污染防治等實(shí)時(shí)、可視調(diào)度和共享管理。在集成多源、多類的礦山地質(zhì)環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)和變化監(jiān)測(cè)成果數(shù)據(jù)、三維模型與實(shí)景視頻影像數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,建立以多源數(shù)據(jù)集成為驅(qū)動(dòng)的礦山生產(chǎn)情況異常、生態(tài)治理滯后等問(wèn)題的主動(dòng)發(fā)現(xiàn)機(jī)制,有助于實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)治理問(wèn)題的事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)控[4]。

依托大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、地理信息等新興技術(shù),基于時(shí)空演化模型,集成衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)、實(shí)景三維模型和地面實(shí)時(shí)智能監(jiān)控的空天地一體化的礦山監(jiān)測(cè)平臺(tái),通過(guò)構(gòu)建“狀態(tài)感知、實(shí)時(shí)分析、科學(xué)決策、精準(zhǔn)執(zhí)行”的閉環(huán)體系,為實(shí)現(xiàn)礦山生態(tài)恢復(fù)治理監(jiān)管信息化、智能化、自動(dòng)化和數(shù)字化提供支持[5]。

5. 結(jié)語(yǔ)

建立衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)和地面相結(jié)合的“空天地一體化”監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采用航空衛(wèi)星拍攝和記錄礦山地質(zhì)環(huán)境現(xiàn)狀,作為礦山地質(zhì)環(huán)境“底片”;無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)則通過(guò)分辨率超過(guò)20cm的各種相機(jī),在重點(diǎn)監(jiān)控區(qū)域?qū)πl(wèi)星發(fā)現(xiàn)的變化進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn);最后通過(guò)地面實(shí)地監(jiān)控完成對(duì)“應(yīng)治未治”“越界開采”等違法、違規(guī)行為的取證[6]。空天地一體化監(jiān)測(cè)技術(shù)方法可以建立多樣的觀測(cè)網(wǎng),具有更高效、更高頻、連續(xù)性更強(qiáng)、全方位監(jiān)測(cè)的優(yōu)勢(shì),有效了解決實(shí)地測(cè)量困難、數(shù)據(jù)真實(shí)性等問(wèn)題,是烏海及周邊地區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理工作的新方法和新方向,在未來(lái)的實(shí)際應(yīng)用中將發(fā)揮更重要作用。