中學課程融合勞動教育的教學策略研究

——以一道試題的習題教學為例

劉 洋

重慶市南坪中學校,重慶 400060

1 融合策略構建:素養內聯合理有效,目標導向自然融入

中學課程融合勞動教育是指依據勞動教育與學科教育之間的某種內在聯系,在實施學科教育的過程中嵌入有關勞動觀念、勞動精神以及勞動技能的教育,以滲透和熏陶的方式提升學生的勞動素養。實現勞動教育有效融入高中物理教學,關鍵是強化融合意識、構建整體方案,尤其避諱生搬硬套。融合應該遵循其開端依存內容關聯、過程保證合理有效、結果具備價值意義,講究自然融合。

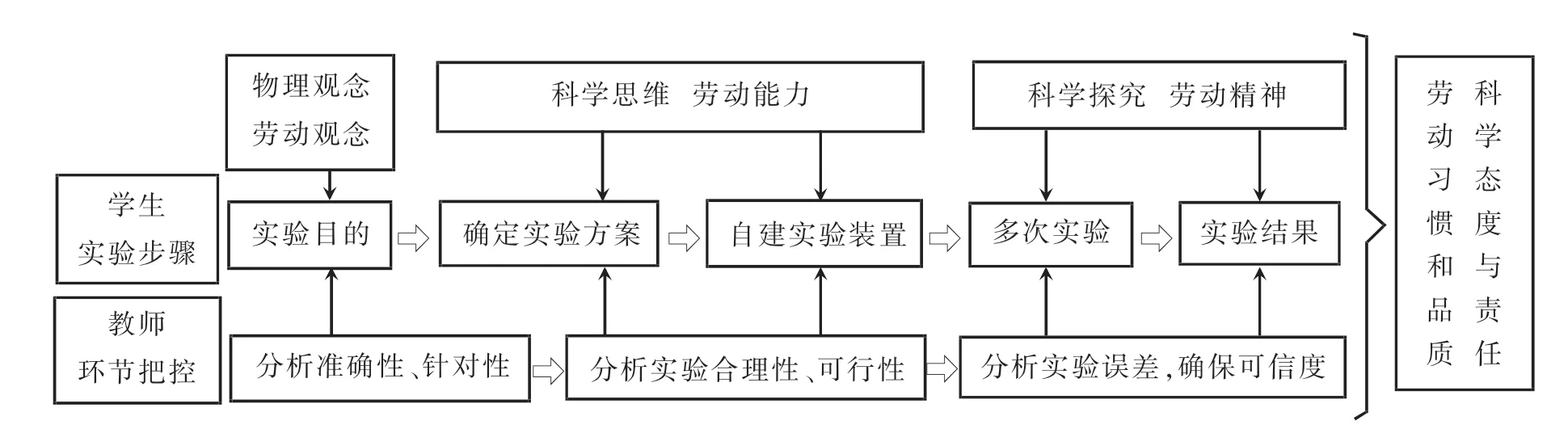

勞動教育與中學課程的融合關鍵在其內在邏輯上須滿足培養目標契合、教學過程互補。物理核心素養包括“物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任”,勞動教育目標包含“勞動觀念、勞動能力、勞動精神、勞動習慣和品質”。從契合度上來看,物理觀念是解決生產生活中有關勞動問題的基礎,聯動勞動觀念;科學思維是掌握基本勞動知識與技能的條件,支撐勞動能力;科學探究是發展與體現勞動精神的方式,培養勞動精神;科學態度與責任是形成誠實守信、吃苦耐勞品質,珍惜勞動成果的紐帶,集成勞動習慣和品質。勞動教育在物理教學中的自然滲透更利于深化學生對學科的理解,強化學科教學的情境性、生動性和探究性,升華學生發掘物理知識與生活實際間的實質性關聯,以此提升學生在物理學習中的熱情、興趣和自我效能[1]。

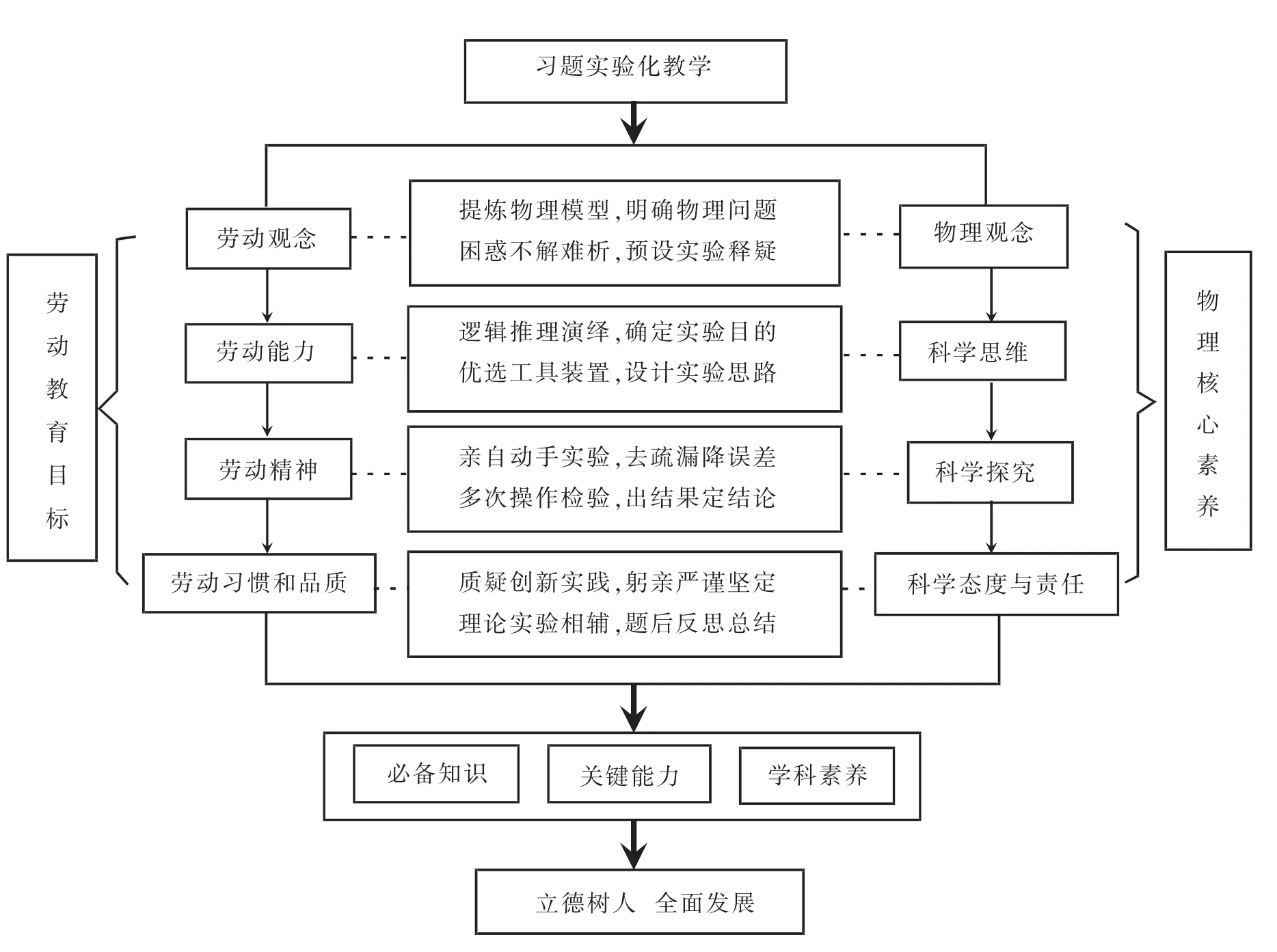

物理是以實驗為基礎的學科,在勞動教育的融合上具有天然優勢,勞動是實踐概念的具體化,比實踐具有更強的目的指向性。《中國高考評價體系》指出,高考要體現出育人選才效力和在高中教學中的導向,試題以實際情境為載體,考查必備知識和關鍵能力,以此著重考查物理學科素養。傳統物理的習題教學專注于習題本身,圍繞物理的基本概念、基本規律、基本公式教授給學生解題的邏輯和技巧。然而,對于容易出現理解偏差、判斷失誤、困惑歧義的題目,學生則容易在學習上感到困難。因此,教師在習題教學過程中亦要自然滲透學科素養,習題實驗化是以實驗對習題情境進行探究、驗證、判斷,以實驗的結果輔以理論的講解,從而形成邏輯嚴密、結果自洽的完整習題教學,教學設計思路如圖1所示。習題實驗化教學亦是讓理論與實踐有機結合起來,協同勞動教育切實落地,在勞動當中集成物理知識,以實踐教學提高學生掌握知識、運用知識的能力。

圖1 習題實驗化教學設計思路

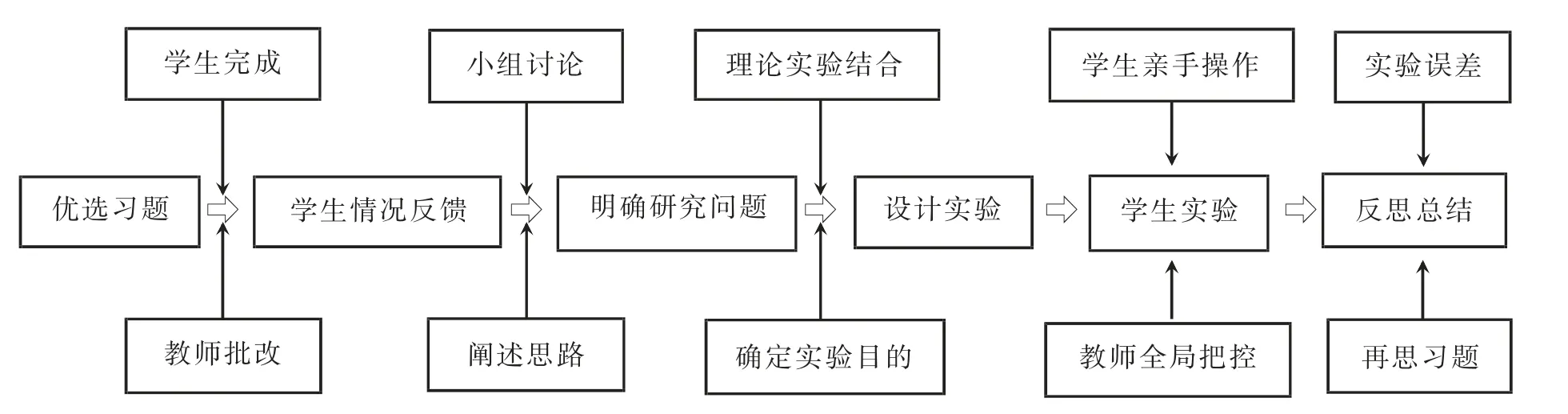

習題實驗化旨在通過實驗探究以完成深度學習,在困惑解決當中思考相應的過程方法及策略,故優質的習題是決定能否達成目標的重要因素[2]。這需要我們教師提高自身站位,“以素養為中心”篩選優質的、典型的、與核心知識聯系緊密的習題,同時要利于勞動教育的融合與實施,教學流程如圖2所示。

圖2 習題實驗化的教學流程

2 習題實驗化教學:理論實驗相輔互補,能力素養共建提升

2.1 原題呈現:試題初析知立意,情境構建考素養

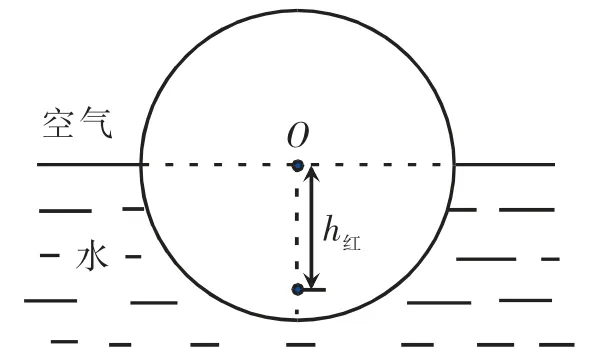

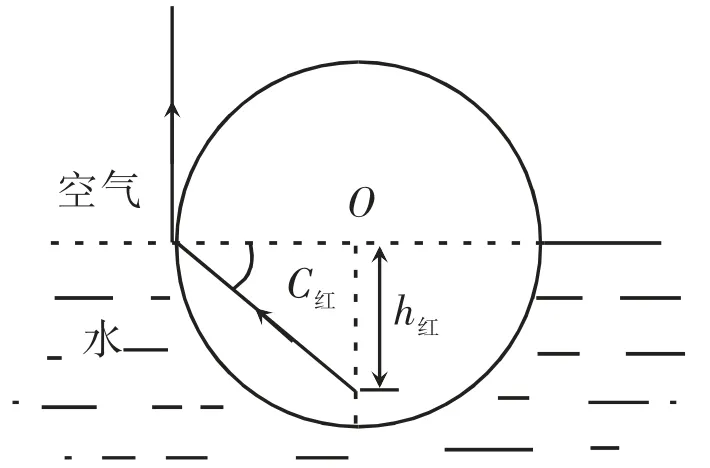

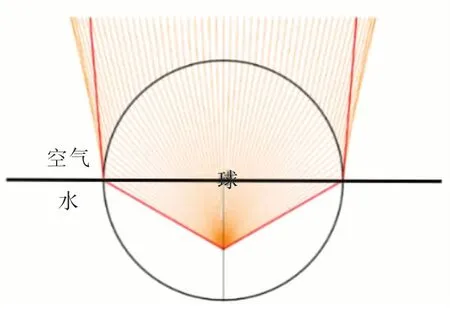

例1(2022年高考物理重慶卷第16 題)如圖3所示,水面上有一透明均質球,上半球露出水面,下半球內豎直中心軸上有紅、藍兩種單色燈(可視為點光源),均質球對兩種色光的折射率分別為n紅和n藍。為使從光源照射到上半球面的光,都能發生折射(不考慮光線在球內反射后的折射),若紅燈到水面的最大距離為h紅:

圖3 例1 示意圖

(1)求藍燈到水面的最大距離;

(2)兩燈都裝在各自到水面的最大距離處,藍燈在紅燈的上方還是下方?為什么?

根據高考評價體系“一核四層四翼”的要求,物理試題凸顯物理必備知識、思想方法,同時注重五種關鍵能力的考查,體現新課程理念,通過設置真實的問題情境,引導學生從“解題”向“解決問題”轉變。本題以單色燈的照射為素材創設的生產生活問題情境,是一道難度適中的光學綜合分析題,考查的必備知識是折射率、全反射,突出考查模型建構能力、推理論證能力。學生要理解題意,抓住關鍵信息準確分析,通過物理模型的建構找臨界光路,以此體現內容考查上的基礎性、綜合性,在不失基礎性的同時極具靈活性。

2.2 試題分析:邏輯推理巧破題,思路差異心存疑

高考物理題對能力有一定的要求,且通常信息量比較大,解題過程要結合物理情境、物理狀態、物理過程綜合分析,審題時抓住關鍵詞句,往往以臨界情況為關鍵突破口。以此題為契機展現物理探究中所涉及的科學思維和方法,培養學生理性思考、敢于質疑、不斷創新的科學素養。根據學生作答結果的反饋,在本題解答上存有2 種差異。學生依據自身理解,在小組討論后給出了以下兩種解法,分析解答如下:

解法一

【分析】 光由均質球進入空氣,法線沿球半徑方向,為了讓射向上半球的光都發生折射,則臨界情況可認為光路在空氣與球的接觸面上恰好發生全反射,即出射光線與水面垂直,向上射出,如圖4所示。

圖4 光路圖

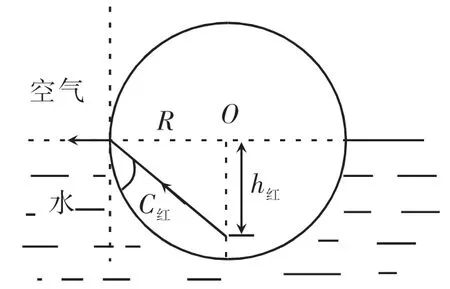

【解答】 (1)作出法線沿球半徑,得到光路圖如圖5所示。假設球半徑為R,根據全反射定律和幾何關系可知

圖5 光路圖

同理可知藍光

兩式聯立解得

(2)藍光的折射率n藍大于紅光的折射率n紅,根據(1)問結果變形

結合n藍>n紅>1 可知

所以,藍燈應該在紅燈的上方。

解法二

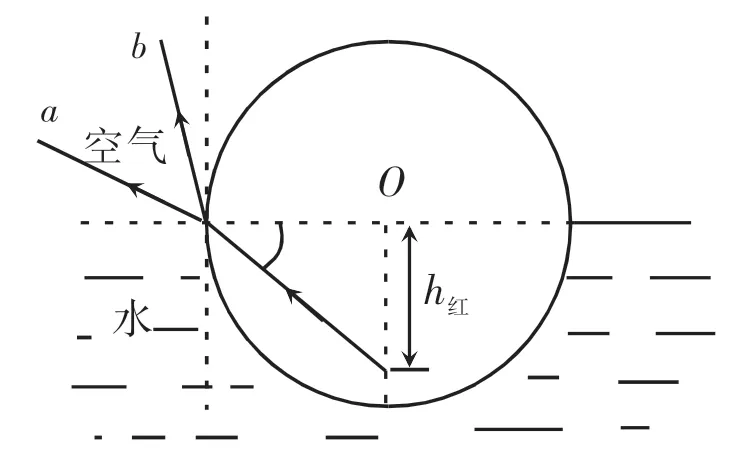

【分析】 因題目中給出的是均質球,故在該折射處的位置為空氣、水、均質球這三種介質的共同交匯處,且為一標準的幾何點。那么,光射到該點處時可認為光同時處于空氣、水、均質球這三種介質當中,光由該點折射進入空氣就應該認為同時發生兩種情況:①光由水折射進入空氣;②光由均質球折射進入空氣。在該位置存在的法線會有兩條,出現的光也會有兩束,如圖6所示,a 為光從水進入空氣的折射光,b 為光從均質球進入空氣的折射光。若要滿足題意“為使從光源照射到上半球面的光,都能發生折射”,則考慮到的臨界情況是光由水折射進入空氣的a 光發生全反射。

圖6 光路圖

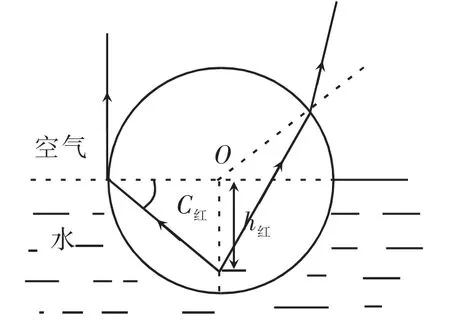

【解答】 (1)為使從光源照射到上半球面的光都能發生折射,關鍵是光線能夠從水平折射出去。以紅光為例,當折射角最大達到臨界角C 時,光線平行水面折射出去,法線垂直于空氣與水的交界面,光路圖如圖7所示。假設球半徑為R,根據全反射定律和幾何關系可知

圖7 光路圖

同理可知藍光

兩式聯立解得

(2)藍光的折射率n藍大于紅光的折射率n紅,根據(1)問結果變形

結合n藍>n紅>1 可知

所以,藍燈應該在紅燈的下方。

同一問題出現不同答案的原因一般有兩個,一是題目自身不嚴謹,數據或情境不嚴密所致;二是解題的思路和方法有誤。對比兩種解題思路,其差異在于法線位置的確定,從而作出兩種不同光路。解法一認為光是從球形介質射入空氣,故作出法線沿球半徑方向;解法二則認為光是從水射入空氣,故作出法線垂直于空氣與水的交界面。解法二是一種常見的典型錯誤,是審題過程中對界面、法線、入射角、折射角等概念的理解不到位、光路圖繪制不準確所致,學生分析認為同時出現兩條折射光。習題教學中,教師應尊重學生的質疑,若僅通過理論解釋又較難令學生信服,為使學生完全理解該題的實際情況,當以實驗為輔助,實驗的結果方是強有力的證據。

3 實驗演繹:科學推測顯理論,實驗驗證見真章

3.1 實驗設計,步步為營定方案

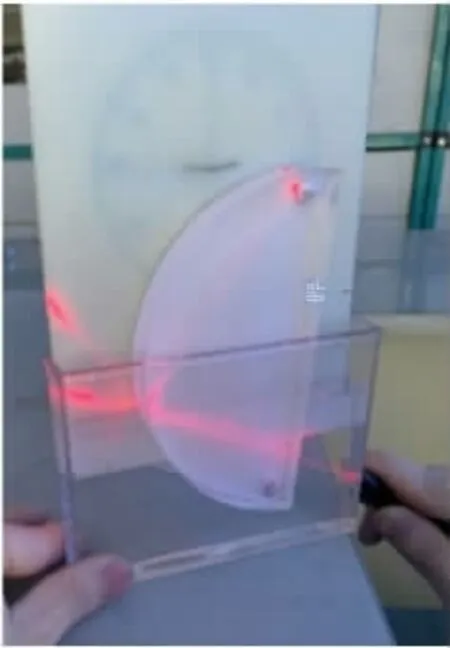

針對學生在本題的困惑,關鍵是檢驗光從空氣、水、均質球這三種介質的共同交匯處折射時是否出現兩條折射光。根據實驗目的,組織學生自主設計實驗方案,保證實驗的合理性、可行性和可操作性。實驗室并沒有題意的現成裝置,為構建出題目所設情境,選用擋板、半圓形玻璃磚、透明水槽組合實驗裝置如圖8所示,所用光源為紅單色光。

圖8 實驗裝置

3.2 實驗驗證,撥云見日明真理

水槽中注入水后,讓光源從水槽下方外界射入,需要通過調節光的入射位置,讓光正好射到水槽中空氣、水、玻璃三種介質的交點處。多次嘗試,反復調整入射光的位置,得到的光路如圖9所示,在該點處出現的折射光確有兩條。如此是否表明學生假說成立,實驗已然得證?

圖9 實驗光路

3.3 抽絲剝繭,謹慎細微尋誤差

圖10 光路圖

實驗的步驟環節如圖11所示。

圖11 實驗步驟環節

4 教學反思:勞動融合實驗釋疑,素養提升全面發展

在物理教學中融入勞動教育,當以滲透和熏陶的方式在學科教學過程中自然呈現相關內容,由此加深物理學科的育人功能,而自然融合的核心即在于對高中物理的學科邏輯、知識聯系的深入理解和精準把控的基礎上,對準恰當的可融合點。普通高中物理課程標準的課程目標要增強學生的創新意識和實踐能力,具有批判性思維的意識,追求科技創新。質疑創新是物理科學思維核心素養中最高層次的核心素養,習題實驗化的教學過程包含提出問題、猜想和假設、制訂方案、實施過程和得出結論,滲透著質疑創新因素[3],其過程自然聚合勞動教育,所以習題實驗化教學更能培養拔尖人才創新素養,以習題教學引領其關鍵能力的培養,以實驗釋疑啟迪其思維邏輯的提升。

高中物理教學中融入勞動教育既可以培養學生的勞動素養,亦能進一步夯實學生的科學探究、科學態度與責任等物理學科核心素養,提高學生的物理水平。習題實驗化教學是物理學科與勞動教育融合推進教學的一種有效途徑,以物理問題為探究主線、勞動教育為探究方式,相得益彰的教學情境能讓勞動教育自然滲透到學科教學的全過程,解決物理問題的過程亦能感知勞動價值。故依據潛移默化的方式在學科教學中體現勞動教育,更能夠讓學生感受勞動的價值,實際感知勞動教育的意義,由此謂之教育“潤物細無聲”。