歐盟對華經貿政策新動向及對中歐經貿關系的影響

苑生龍

內容提要:

對華關系“三重定位”一直影響著歐盟對華的戰略認知。多數歐洲國家認為,中國既是歐洲在貿易、氣候變化和能源安全等重大全球問題上的合作伙伴,又是市場、投資和技術等領域的競爭者,同時還是歐洲政治體制面臨的制度性對手。當前動蕩的國際大環境下,中歐要聚同化異,尋求創造性的合作方式,推動中歐經貿關系多元穩定發展。

長期以來,歐盟對華經貿政策維持互惠互利合作的主基調。自推出對華關系“三重定位”(即“伙伴、競爭者和制度性對手”)以來,歐盟基于國際環境變化以及自身發展戰略等因素考量,進行了一系列對華政策調整。總體看,重視對華經貿關系與經濟競爭意識提升,以及強調“戰略自主”下的地緣經貿布局重塑,是當前歐盟對華經貿政策的主要特征。當前中歐經貿合作的基本盤依然穩固,但矛盾與摩擦也在增加,中歐經貿關系正在進入回歸理性務實與增進交流互鑒的新戰略磨合期。

2023年歐盟對華經貿政策新動向

歐盟明確強調不尋求對華經貿“脫鉤斷鏈”。 2023年1月,歐盟委員會(下稱“歐委會”)主席馮德萊恩在達沃斯世界經濟論壇的發言中指出,“歐盟需要與中國開展貿易與合作,尤其是在當前的調整期,我們應專注于降低風險,而不是脫鉤”。此外,自去年底以來,歐洲理事會主席米歇爾、德國總理舒爾茨、法國總統馬克龍以及西班牙、荷蘭、意大利等國領導人均在公開場合有類似表態,強調中歐經貿合作的“壓艙石”作用,不會單純追隨美方對華“脫鉤斷鏈”。 2023 年6月,歐盟峰會27國領導人聯合聲明表示,歐盟與中國互為重要的經濟和貿易伙伴,未來歐盟將加強與中國在氣候變化、生物多樣性、糧食安全等領域的合作,共同應對全球挑戰。

主動增進對話與重點領域合作。黨的二十大以來,歐盟國家展現出主動增進對華交流的積極姿態,舒爾茨、米歇爾是會后第一批來華訪問的外方首腦,2023年,中歐高層互訪及經貿等多領域對話進一步增加。與此同時,除傳統經貿合作外,在綠色、數字等歐方重點推動的戰略性新興領域,歐方亦在主動釋放加強對華合作的意愿。其中,加快能源轉型是歐委會公布的 2023 年工作重點之一,預計新能源也將成為年內歐盟推進對華合作的優先方向。

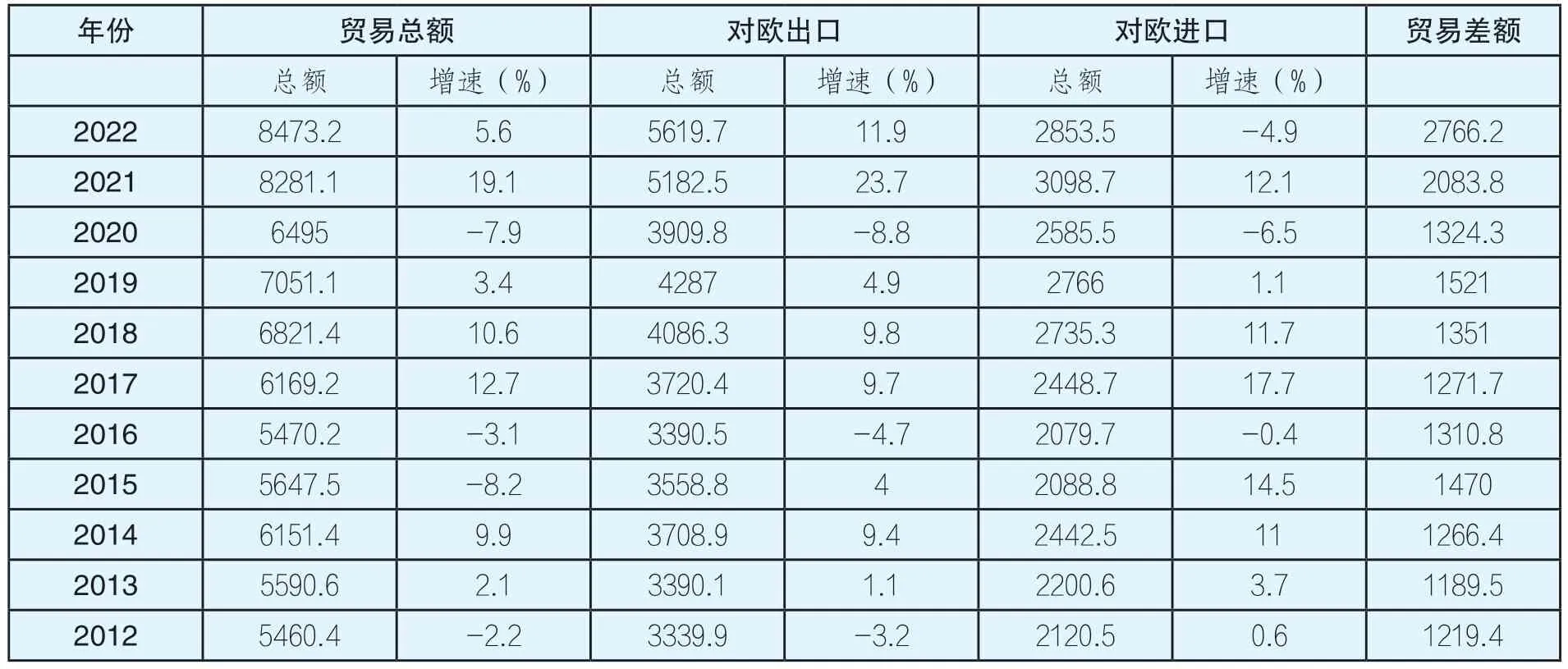

表 12012—2022年中國-歐盟貨物貿易總額情況(億美元)

部分敏感領域對華疑懼及強硬態勢或將升級。在政治、安全及敏感經貿領域,歐盟或進一步突出“戰略自主”,刻意展現對華強硬姿態,經貿關系的政治化傾向亦不容忽視。2023年6月,歐盟發布《經濟安全戰略》,建議實行更加嚴格的投資監管和出口限制,建立對核心技術研究及開發的審核機制,打造“更具韌性的”供應鏈,涉華意味顯著。北約 2023 年1月及7月兩次發表峰會聲明,強調中國已構成“系統性挑戰”,將加強合作以應對中國構成的“安全威脅”;歐洲議會《新歐中戰略報告》亦突出渲染歐中是“制度性對手”;歐委會發布的《凈零工業法案》及《關鍵原材料法案》將著力使歐盟在稀土等原材料領域對華“脫鉤”。此外,在涉及企業盡職調查、碳邊境稅、政府補貼、反經濟脅迫、國際采購工具等方面的歐方經貿法規及草案中,均存在明顯涉華內容,歐盟“印太戰略”和“全球門戶”等對外戰略也有較強的針對中國的意味,中歐未來一段時期內在部分重點行業及海外基建等領域的競爭矛盾或將加劇。

成員國對華政策進入新一輪調整期。創造及擴大經濟價值仍是德、法等歐盟核心成員國對華政策的重點,但“去依賴化”正在成為相關國家政策調整的關鍵詞;匈牙利等中東歐國家將進一步謀求開展多領域對華合作,經貿關系有望進一步深化;北歐及南歐對華政策將保持相對平和,經貿合作仍有拓展空間;立陶宛等波羅的海國家政府近期釋放出緩和對華關系的意愿,但未來政策走向仍存在不確定性。

中歐經貿關系概況與歐方對華政策研判

一是中歐傳統經貿合作將總體保持平穩向好。歐方領導人明確表態不會追隨美方尋求對華“脫鉤斷鏈”,中歐傳統領域經貿合作的基礎和意愿依然牢靠。伴隨中國經濟快速擺脫疫情影響、歐方多舉措積極擴大外需,中歐貿易及相互投資有望進入新一輪向好增長期。

2023年6月30日,第十七屆歐洽會開幕,聚焦中歐經貿合作新趨勢。 圖/中新社

以美元計價看,據海關統計,中歐貿易總額在2011年首次突破 5000 億美元,在 2014年首次突破 6000 億美元,在 2019 年 首 次 突 破 7000 億 美元,在 2021年突破了 8000 億美元,貿易規模在保持基本穩定的基礎上,疫情時期呈現加速擴張。 2022 年中歐貿易總額為 8473.2 億美元,其中,中國自歐洲國家進口商品共計 2853.5 億美元,較上年下降4.9%;中國對歐洲國家出口商品共計5619.7億美元,同比增幅為11.9%。 2023 年第一季度,中國對歐盟出口5063億美元,同比增長25%,占中國總出口的17.6%;從歐盟進口 3894.2 億美元,同比增長 15%,占中國總進口的13.5%;中歐貿易順差1168.8億美元,同比擴大 35%。以人民幣計價看,據海關統計, 2022 年歐盟繼續為中國第二大貿易伙伴。中國與歐盟的進出口貿易總額為 56468億元,我國從歐盟進口貨物總額為 19034 億元,出口貨物總額為37434 億元,我國對歐盟貿易順差18400億元。

在直接投資方面,商務部數據顯示, 2022 年中國對歐投資111億美元,增長21%,新增投資集中在新能源、汽車、機械設備等領域。 2022年,歐洲對華投資 121 億美元,比上年大幅增長70%。

二是新能源等綠色低碳領域合作有望邁上新臺階。中歐在綠色低碳等領域的發展理念契合、合作經驗豐富,將繼續積極打造綠色伙伴關系。能源轉型是歐盟推進疫后經濟增長的戰略重點,預計中歐在新能源、智能制造、綠色基建等領域的合作將實現大幅增長。

習近平主席在今年4月會見歐委會主席馮德萊恩時指出,中方是歐洲解決能源、通貨膨脹等挑戰,提升競爭力的重要伙伴。我國新能源產業基礎雄厚,中歐雙方合作具備良好基礎,未來多層面合作潛力巨大。國家能源局數據顯示,我國生產的光伏組件、風力發電機等關鍵部件占全球市場份額約 70%。我國通過產業發展和技術創新促進了全世界范圍可再生能源成本的下降,加速了全球能源轉型進程。中歐在氣候變化領域的合作方興未艾,深化綠色伙伴關系面臨新機遇,在COP28(《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會)、“昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架”等方面雙方可進一步加強政策規劃協調對接。在產業合作層面,我國在光伏、電動汽車、儲能等領域強大的制造能力可以為歐洲能源加快轉型提供重要支撐,雙方企業基于各自優勢合作可以共同開拓第三方市場,推動綠色低碳產品廣泛應用。

三是敏感領域合作的風險矛盾增加。首先,地緣政治及制度問題對中歐經貿關系的擾動將進一步增加。歐委會2022年9月發布的《關于歐盟外國直接投資審查的第二份年度報告》顯示,2021年,在通報給歐委會的414起案件中,中國是最終投資者第三大來源國,僅次于美國和英國。此外,如果按報告數據估算,大約17%的中國在歐交易將觸發通報,約高于美國11%和英國4%。其次,歐盟將保留高科技及兩用物項等方面的對華出口限制,對歐敏感領域直接投資也將面臨嚴格審查。歐盟對華投資在保持總體穩定的同時,部分歐企轉投東南亞的意愿有所上升。此外,歐盟正在進一步謀求戰略策應“一帶一路”,中歐在海外基建等領域的競爭態勢將逐漸顯現。

四是國別經貿合作機遇與風險并存。德、法、意等歐盟核心成員國仍將主導中歐經貿合作的基本盤,在經貿關系保持穩定增長的同時,“去依賴化”或導致關鍵原料等領域的貿易量出現下降。匈牙利是首個加入“一帶一路”倡議的歐洲國家,更被認為是歐盟內對華政治態度最為友好的國家之一。預計我國對匈牙利等中東歐國家多領域合作有望進入快速增長期,雙方在基建等領域合作亦有望邁上新臺階。我國對南歐、北歐及歐盟其他區域國家的合作仍需尋求穩妥、突出重點,在積極拓展經貿合作機遇同時防范地緣與政策性風險。

推動中歐經貿關系多元穩定發展的幾點建議

中歐之間沒有根本性的地緣和利益沖突、中歐經貿合作基本盤體量巨大、中歐在新能源等戰略新興領域合作前景廣闊,這是新形勢下中歐經貿合作持續深入發展的三項重要基礎條件。當前及未來時期,中歐應增進交流互信、把穩經貿合作基本盤,進一步拓展戰略性新興領域的合作空間。

一是進一步推進中歐交流互訪。積極維護中歐關系互利合作總基調,以高層互訪加強頂層設計。推動中歐各層級交流合作,不斷增進中歐政治、商業及人文交流。

二是進一步鞏固中歐經貿關系基本盤。有效利用中歐間多層級交流平臺,創造及擴大合作機遇,維護中歐班列等“一帶一路”合作穩中向好,推進雙方科技、教育、文化等領域合作不斷深化,促進中歐貿易保持長期穩中有增態勢,穩步擴大雙向投資。

三是拓展中歐互利合作新空間。積極探索中歐經貿合作新機遇,推動能源轉型、數字化、航空航天、互聯互通等領域的務實合作,繼續推動中歐經貿關系行穩致遠。以共建“一帶一路”為契機,探索中歐第三方市場合作新機遇。