裝飾藝術(shù)風(fēng)格視角下民國(guó)旗袍的設(shè)計(jì)探究

徐妮妮

(西安美術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710000)

0 引言

裝飾藝術(shù)(Art Deco)風(fēng)格誕生流行兩次世界大戰(zhàn)期間,他的誕生代表著當(dāng)時(shí)先進(jìn)的工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和對(duì)傳統(tǒng)文化的深刻理解以及異域文化的西方解讀。裝飾藝術(shù)風(fēng)格的影響幾乎輻射到生活的各個(gè)方面:建筑、家具、工藝作品、服裝服飾等,對(duì)中國(guó)也產(chǎn)生了不可小覷的影響。本文選取民國(guó)時(shí)期下,裝飾藝術(shù)風(fēng)格在旗袍造型和結(jié)構(gòu)上的藝術(shù)表現(xiàn)進(jìn)行梳理分析,研究回顧裝飾藝術(shù)風(fēng)格的西方藝術(shù)思潮與中國(guó)傳統(tǒng)服飾的融合發(fā)展過(guò)程,思考當(dāng)下服裝設(shè)計(jì)的時(shí)代需求,啟發(fā)新的創(chuàng)作設(shè)計(jì)靈感。

1 裝飾藝術(shù)風(fēng)格影響下的服裝

裝飾藝術(shù)(Art Deco)風(fēng)格起源于西方,擁有豐富的文化內(nèi)涵和多樣的藝術(shù)形式。裝飾藝術(shù)作為一種多元化且綜合性較強(qiáng)的藝術(shù)風(fēng)格,崇尚工業(yè)文化中興起的機(jī)械美學(xué)和實(shí)用主義,這個(gè)特點(diǎn)促成了其在裝飾上采用的幾何形以及機(jī)械性、裝飾性線條的視覺(jué)表現(xiàn)形式。ArtDeco隨著20世紀(jì)10年代以來(lái)“對(duì)現(xiàn)代生活產(chǎn)生更加務(wù)實(shí)和有效率的態(tài)度”[1]的市場(chǎng)發(fā)展和藝術(shù)風(fēng)格的嬗變,一種隨著機(jī)械化、工業(yè)化程度提高催化產(chǎn)生的高效率、重實(shí)用的裝飾風(fēng)格開(kāi)始顯露。在民眾生活態(tài)度轉(zhuǎn)變與設(shè)計(jì)發(fā)展改變的新需求下,一場(chǎng)中心思想確定為“現(xiàn)代性”的國(guó)際性裝飾藝術(shù)博覽會(huì)——1925年巴黎博覽會(huì)籌劃敲定,這場(chǎng)博覽會(huì)成為了裝飾藝術(shù)風(fēng)格在全世界范圍內(nèi)推廣之伊始,也標(biāo)志著裝飾藝術(shù)風(fēng)格的成熟。直至20世紀(jì)60年代,ArtDeco才被作為裝飾藝術(shù)風(fēng)格的專有詞匯進(jìn)行界定使用。1966年巴黎藝術(shù)博物館的展覽——“25年代:裝飾藝術(shù),包豪斯,風(fēng)格,新精神”,將“Art Deco”作為專屬名詞形容描述1925年巴黎博覽會(huì)展示的作品,被定義為“裝飾藝術(shù)風(fēng)格”[2]。

裝飾藝術(shù)風(fēng)格成為了影響了中國(guó)服飾發(fā)展的重要因素,尤其是同時(shí)期的上海,民國(guó)女性走出家庭,投身社會(huì)。女性的社會(huì)角色轉(zhuǎn)變必然使得女性服飾發(fā)生變革[3]。正如日本哲學(xué)家鷲田清一在《古怪的身體》中所說(shuō),“選擇一套衣服,就像是社會(huì)表達(dá)自己的意志。而社會(huì),也會(huì)以各種各樣的服飾,來(lái)規(guī)訓(xùn)人的意志”[4]。裝飾藝術(shù)這種多元化、國(guó)際化的裝飾設(shè)計(jì)風(fēng)格沖擊了正處于民國(guó)時(shí)期的中國(guó)服裝設(shè)計(jì),特別是旗袍的變化發(fā)展。順應(yīng)女性社會(huì)身份認(rèn)同和自由著裝的影響,這種裝飾藝術(shù)風(fēng)格在當(dāng)時(shí)女性時(shí)裝領(lǐng)域獲得了全新演繹,獨(dú)具上海Art Deco、海派特點(diǎn)的旗袍成為了當(dāng)時(shí)摩登女性的時(shí)尚潮流標(biāo)志。

2 裝飾藝術(shù)風(fēng)格在民國(guó)旗袍中的設(shè)計(jì)語(yǔ)言表達(dá)

Art Deco的“中西交融、多元發(fā)展”影響于亞洲最明顯的城市是被譽(yù)為“東方巴黎”的上海,這也造就了當(dāng)時(shí)的“海派”旗袍文化。朱迪思·米勒在《裝飾一手》(ArtDeco)中指出,“裝飾藝術(shù)傳播得非常廣泛,一些亞洲城市,尤其是上海,成為了繁榮的國(guó)際貿(mào)易中心”[5]。

2.1 裝飾藝術(shù)風(fēng)格對(duì)民國(guó)旗袍廓形的影響

在保羅·波烈的引領(lǐng)以及女性解放運(yùn)動(dòng)的影響下,20世紀(jì)20年代之后,西方婦女開(kāi)始抵制“身體”的約束,并在意象中否認(rèn)自己的女性特質(zhì),將其歸類為男性。著裝追求自由放松,從貼身曲線的廓形中解放,轉(zhuǎn)變?yōu)橛善街本€條表現(xiàn)的寬松管狀形態(tài)或直線造型,不強(qiáng)調(diào)腰線,反而將其下移至臀圍線附近,呈現(xiàn)出一種較為寬松的服裝形態(tài)[3]。這種以簡(jiǎn)潔的幾何形為基礎(chǔ)的服裝外形,符合當(dāng)時(shí)的裝飾藝術(shù)風(fēng)格所倡導(dǎo)的服飾美學(xué),不僅顛覆了對(duì)婦女的傳統(tǒng)禮教,而且將人體的自然曲線進(jìn)行了直接的展現(xiàn),讓男女性別服裝設(shè)計(jì)的邊界變得模糊不清,隱含著人性解放、男女平等的思想[6]。許多類似的流行元素都集中體現(xiàn)在了民國(guó)時(shí)期的旗袍上。如圖1,在《婦女雜志》第七卷第九期上《女子服裝的改良》中提到:“人們對(duì)傳統(tǒng)服飾進(jìn)行了革新,并以現(xiàn)代美學(xué)為基礎(chǔ),結(jié)合西式服飾的特征,創(chuàng)制了一種新的服飾,胸前有一種平坦的曲線,類似于西方“男孩風(fēng)”,一頭短發(fā),胸部平坦,身材修長(zhǎng)”[7]。時(shí)尚的旗袍女郎完美地詮釋了這種裝飾性藝術(shù),表現(xiàn)出民國(guó)時(shí)代的上海對(duì)異域文化的高接納率,這是裝飾藝術(shù)風(fēng)格在上海站穩(wěn)腳跟,傳播開(kāi)來(lái)的重要原因[8]。

圖1 《北洋畫(huà)報(bào)》中的民國(guó)旗袍Fig.1 Republican cheongsams in Beiyang Paintings

2.2 裝飾藝術(shù)風(fēng)格對(duì)民國(guó)旗袍圖案的影響

異域風(fēng)格、埃及文化、前衛(wèi)藝術(shù)等多元影響下的裝飾藝術(shù)風(fēng)格緣起于20世紀(jì)初流行的一種先鋒派繪畫(huà)風(fēng)格,以立體派為主體,表現(xiàn)為具有強(qiáng)烈時(shí)代特征的幾何化風(fēng)格以及未來(lái)主義藝術(shù)風(fēng)格——“運(yùn)動(dòng)中的立體主義或稱未來(lái)的立體主義”[9]。簡(jiǎn)化的機(jī)械形體,同時(shí)具有韻律感、速度感與動(dòng)態(tài)。裝飾藝術(shù)風(fēng)格這種現(xiàn)代藝術(shù)在被中國(guó)吸收借鑒的過(guò)程中于旗袍圖案中悄然變化。

典型的裝飾特征包括:梯形的收放形狀(20世紀(jì)的標(biāo)志)、射線狀的太陽(yáng)光、彩虹和噴泉形狀(代表著新時(shí)代的曙光)、幾何形狀(代表著機(jī)器和技術(shù))、現(xiàn)代雕刻與新主題(那時(shí)候人們對(duì)技術(shù)和文明的渴望)、新女性形象(代表著婦女解放和婦女權(quán)利)、古代文化圖案(代表著埃及和中美洲古代文明)、速度、力量和飛翔的流線型形狀(代表著交通運(yùn)輸業(yè)迅速發(fā)展)等[10]。

旗袍圖案最初沒(méi)有圖案印花,樣式簡(jiǎn)單。在裝飾藝術(shù)運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮下主要出現(xiàn)了以幾何元素、動(dòng)植物元素為主的圖案題材。不同于以往牡丹、祥云傳統(tǒng)吉祥圖案,帶有西方裝飾意味的幾何紋樣、藤蔓植物紋樣給寓意吉祥美好的中式審美帶來(lái)了一縷清風(fēng),自由奔放的圖案排列組合,趨向浪漫美好的風(fēng)格。在20世紀(jì)二三十年代各類畫(huà)報(bào)雜志如《良友》和月份牌中具有裝飾藝術(shù)風(fēng)格的圖案紋樣不在少數(shù),裝飾藝術(shù)風(fēng)格常見(jiàn)的裝飾圖案——階梯狀收縮造型、放射狀線性太陽(yáng)光、彩虹與噴泉造型。主要以點(diǎn)、線、面以及矩形、多邊形、圓形等按照方向、角度、距離等一定規(guī)則、一定秩序排列、交錯(cuò)、重疊、連續(xù)構(gòu)成的幾何紋樣。例如菱形圖塊、波浪線條、波點(diǎn)、條紋亦或是具有極強(qiáng)裝飾性的變化花卉藤蔓、抽象花葉,都是對(duì)自然形態(tài)的概括提煉應(yīng)用于旗袍圖案之上。裝飾藝術(shù)風(fēng)格給民國(guó)旗袍圖案帶來(lái)了立體的裝飾效果,將圖案風(fēng)格從平面二維通過(guò)規(guī)律且連續(xù)性的直線條與自由活潑的連續(xù)密集圖案達(dá)到動(dòng)態(tài)立體的視表現(xiàn)效果。如圖2大都會(huì)博物館藏1930年的晚裝旗袍(Evening cheongsam),旗袍圖案使用抽象幾何的紋樣,極具裝飾性,通過(guò)線的變形抽象營(yíng)造出了機(jī)械的韻律之美,與旗袍柔和線條相得益彰。

圖2 大都會(huì)博物館1930年晚裝旗袍Fig.2 Metropolitan Museum of Art 1930s Evening cheongsam

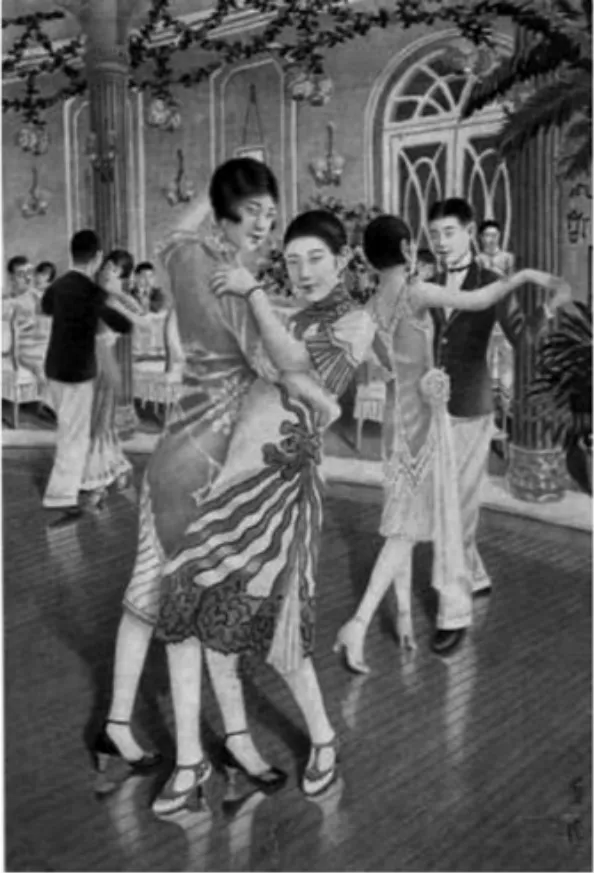

如圖3懋林綢緞廣告畫(huà),繪制了上海舞廳場(chǎng)景。畫(huà)中其一女生穿著裝飾藝術(shù)風(fēng)格旗袍,具有典型的放射狀紋樣,時(shí)尚摩登。放射狀太陽(yáng)光曲線線條從左側(cè)腰間分別向旗袍領(lǐng)口和裙擺發(fā)散,在袖口處也有相似紋樣點(diǎn)綴,詮釋了裝飾藝術(shù)風(fēng)格影響下旗袍的紋樣表現(xiàn)形式。

圖3 無(wú)錫懋林綢緞莊廣告(鄭曼陀繪制)Fig.3 Advertisement for WuxiMoulin Silk House(drawn by Zheng Mando)

2.3 裝飾藝術(shù)風(fēng)格對(duì)民國(guó)旗袍色彩的影響

區(qū)別于漢唐時(shí)期絲綢的出口外銷,民國(guó)時(shí)期的中國(guó)從布料的輸出國(guó)變?yōu)檩斎雵?guó)。受到戰(zhàn)爭(zhēng)影響、貿(mào)易革命等,絲織物品的發(fā)展呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢(shì)。國(guó)外化學(xué)染料的引進(jìn)、色彩藝術(shù)理論的傳播等,都對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)色彩體系、色彩理論、色彩種類造成了相當(dāng)巨大的影響,打破了技術(shù)條件和理論局限性。進(jìn)口布料在裝飾運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮下花色多樣、推陳出新。

如果說(shuō),裝飾藝術(shù)風(fēng)格的外形特征來(lái)源于立體主義,那么,它的色彩特征則來(lái)源于俄國(guó)芭蕾——這才真正是當(dāng)時(shí)的一個(gè)時(shí)代現(xiàn)象[11]。帶有異域風(fēng)情的俄國(guó)芭蕾為圖案帶來(lái)了明艷的色彩:明黃、紫紅、翠綠、水綠、水紅等高明度色彩以及對(duì)比色、金屬色系等。從旗袍最初的儒雅素色到明艷夸張、色彩絢麗,標(biāo)榜和炫耀財(cái)富,同時(shí)顯現(xiàn)對(duì)新材料的使用和對(duì)奢華、名貴材料的偏好,裝飾藝術(shù)風(fēng)格影響下的民國(guó)旗袍盡顯摩登風(fēng)范。如圖4,從20世紀(jì)20年代中的月份牌廣告畫(huà)中可以看到,絢麗、鮮亮的色彩在畫(huà)面中占了大部分,摩登風(fēng)格的改良旗袍帶給當(dāng)時(shí)的女性更多的時(shí)尚選擇和精神風(fēng)貌,彼時(shí)民國(guó)女性成熟、開(kāi)放、熱烈、性感的形象被勾勒,演繹出風(fēng)華絕代的旗袍風(fēng)尚。

裝飾風(fēng)格藝術(shù)影響下的民國(guó)旗袍色彩一改曾經(jīng)的優(yōu)雅素凈,奪目夸張變成了這股新風(fēng)潮的主要特征。如圖5星星幾何紋提花長(zhǎng)旗袍,該旗袍在紋樣上采用了星星以及規(guī)則的波浪邊圓形紋樣。裝飾藝術(shù)作為一種藝術(shù)風(fēng)格,在造型語(yǔ)言方面,它傾向于幾何,但卻并不過(guò)分強(qiáng)調(diào)對(duì)稱性,傾向于直線,但又不固定于直線,幾何扇形、閃電形、曲折形、重疊箭頭形、星星閃爍形、連綴的幾何構(gòu)圖、之字形或金字塔形等都是其設(shè)計(jì)的主要形式[10]。圖中的旗袍紋樣突破了傳統(tǒng)的植物藤蔓造型,順應(yīng)融合了裝飾藝術(shù)風(fēng)格的圖案特征對(duì)植物進(jìn)行抽象夸張,通過(guò)對(duì)單一變形的獨(dú)立紋樣進(jìn)行旋轉(zhuǎn)、重新排列、重復(fù)、組合的手法進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作,充滿了秩序感與裝飾性。色彩上強(qiáng)烈?jiàn)Z目,寶藍(lán)色偏光紫色,細(xì)密的紋樣與星星幾何圖案由于組織的不同,形成了較好的光澤變化,具有極強(qiáng)的裝飾意味和個(gè)人審美情趣。

圖5 星星幾何紋提花長(zhǎng)旗袍(個(gè)人收藏)Fig.5 Long cheongsam in jacquard with star geometric pattern(personal collection)

3 結(jié)語(yǔ)

裝飾藝術(shù)風(fēng)格作為新時(shí)代的產(chǎn)物,受到工業(yè)革命的時(shí)代烙印,也受到了女性意識(shí)的崛起以及海外貿(mào)易的影響,其自身蘊(yùn)含著的豐富文化內(nèi)涵和藝術(shù)價(jià)值對(duì)當(dāng)時(shí)的民國(guó)旗袍在圖案、廓形等方面產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,裝飾藝術(shù)風(fēng)格下的民國(guó)旗袍設(shè)計(jì)滿足了新時(shí)代女性的生活需求和審美趨向,在文化傳統(tǒng)和潮流時(shí)尚之間尋得平衡,逐漸成為中西文化交流融合的典范,成為民國(guó)時(shí)期女性的經(jīng)典裝束,表現(xiàn)出裝飾藝術(shù)風(fēng)格下民國(guó)旗袍豐厚的文化價(jià)值和審美價(jià)值,成為我國(guó)服裝發(fā)展的歷史上獨(dú)有的風(fēng)景。