東漢與唐代買(mǎi)地券比較研究

劉騰聞

(西安美術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710065)

中國(guó)古代的喪葬禮儀包含喪禮和葬儀兩部分,后者主要包括卜葬、下葬和謝墓等。現(xiàn)存文獻(xiàn)記載多集中于高級(jí)別的皇室成員或貴族的墓葬,關(guān)于民間葬儀的材料相對(duì)較少。買(mǎi)地券是明器中的一種特殊形式,它以文字、圖形或者兩者相結(jié)合的方式呈現(xiàn)出墓主人及墓地等有效信息。

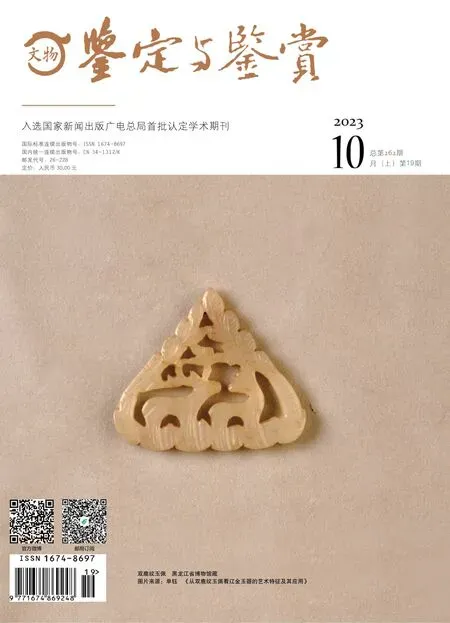

考古材料表明,買(mǎi)地券為東漢中期出現(xiàn)的一種明器,現(xiàn)存最早的買(mǎi)地券為出土于山西忻州市的東漢建初六年(81)武孟子男靡嬰買(mǎi)地券,且材質(zhì)較為特殊,相比較于東漢及魏晉南北朝時(shí)期常出現(xiàn)的磚質(zhì)或鉛質(zhì),此券為青玉質(zhì)。這件買(mǎi)地券在清末文人的筆記中有記載,初見(jiàn)端方《陶齋藏石記》卷一中,出土于光緒壬辰年(1892)。端方1909年完成的著作中已經(jīng)收錄此石,其后羅振玉《蒿里遺珍》與《地券征存》、劉承干《希古樓金石萃編》卷六、楊守敬《壬癸金石跋》等都有著錄。

南朝時(shí)期出現(xiàn)買(mǎi)地券與墓志相結(jié)合,表現(xiàn)為兩種:一種是將墓志內(nèi)容與買(mǎi)地券文本相結(jié)合的形式;第二種是將買(mǎi)地券的契約部分放置于墓志之后。表明這一時(shí)期買(mǎi)地券與墓志在發(fā)展初期相互影響的關(guān)系。同時(shí),這些買(mǎi)地券的持有者也具有官位或爵位,因而使用這一器物的階層也有所變化。至唐一代,目前有確切記錄可考的買(mǎi)地券為11件。本文略從材質(zhì)及內(nèi)容等方面對(duì)東漢與唐代買(mǎi)地券進(jìn)行對(duì)比,分析買(mǎi)地券所體現(xiàn)的葬儀觀念的發(fā)展與變化。

1 東漢與唐代買(mǎi)地券材質(zhì)比較

以武孟子男靡嬰買(mǎi)地券為代表,考證無(wú)疑的東漢買(mǎi)地券現(xiàn)存13件,尚無(wú)確證的西漢買(mǎi)地券。在材質(zhì)上,以鉛質(zhì)和磚質(zhì)為主,石質(zhì)保存較少。鉛質(zhì)買(mǎi)地券共9件:延熹四年(161)鐘仲游妻買(mǎi)地券(河南孟津縣出土)、建寧二年(169)王末卿買(mǎi)地券(出土于洛陽(yáng),最早由羅振玉藏)、建寧四年(171)孫成買(mǎi)地券(出土于洛陽(yáng))、光和元年(178)曹仲成買(mǎi)地券(出土于孟津,日本中村書(shū)道博物館藏)、光和二年(179)王當(dāng)?shù)荣I(mǎi)地券(1974年洛陽(yáng)漢墓出土)、光和六年(183)戴子起買(mǎi)地券(1970年安徽亳縣城父區(qū)出土)、光和七年(184)樊利家買(mǎi)地券(《貞松堂集古遺文》卷一五著錄)、中平五年(188)房桃枝買(mǎi)地券(洛陽(yáng)出土)、中平五年(188)□□卿買(mǎi)地券。磚質(zhì)買(mǎi)地券共3件:熹平五年(176)劉元臺(tái)買(mǎi)地券(1975年揚(yáng)州甘泉山漢代磚室墓出土)、光和五年(182)劉公買(mǎi)地券(1954年河北望都二號(hào)漢墓出土)、甄謙買(mǎi)地券(年代不明)。出土的東漢買(mǎi)地券表現(xiàn)出地域分布集中,以河南洛陽(yáng)為主,同時(shí)在周?chē)》菀灿蟹植嫉幕咎卣鳌?/p>

從現(xiàn)存隋唐時(shí)期買(mǎi)地券可以看出,唐前中期的買(mǎi)地券較為稀少,晚唐、五代時(shí)期卻有所增長(zhǎng)。唐代買(mǎi)地券今可見(jiàn)11件,地域分布廣泛,集中于邊地區(qū)域,內(nèi)陸河北出現(xiàn)2件。出土的唐代買(mǎi)地券材質(zhì)種類(lèi)繁多,主要是石質(zhì)和磚質(zhì)兩種,是從東漢延續(xù)下來(lái)的形式。磚質(zhì)買(mǎi)地券有:武周延載元年(694)伍松超買(mǎi)地券(1964年鎮(zhèn)江市區(qū)西南楊彭山出土)、唐末漳州漳浦縣陳氏買(mǎi)地券。刻于陶罐片上的買(mǎi)地券有:天寶六年(747)陳聰慜及其妻買(mǎi)地疏(1986年廣東吳川縣淺水區(qū)雙塘儀村出土)。紙質(zhì)買(mǎi)地券主要有:唐至德二年(757)張公買(mǎi)陰宅地契(吐魯番烏爾塘一號(hào)墓出土)、大歷四年(769)張無(wú)價(jià)買(mǎi)陰宅地契(吐魯番阿斯塔那古墓群五〇六號(hào)墓出土)。石質(zhì)買(mǎi)地券有:元和九年(814)喬進(jìn)臣買(mǎi)地牒(出土于蘇州)、開(kāi)成二年(837)姚仲然墓地券(1975年出土于江西弋陽(yáng)縣)、大中元年(847)劉元簡(jiǎn)為亡考買(mǎi)地券、咸通二年(861)王楚中買(mǎi)地券、天復(fù)元年(901)秦溫墓券。木板買(mǎi)地券有:大順元年(890年)熊氏十七娘買(mǎi)地券。對(duì)比如表1。

表1 東漢與唐代買(mǎi)地券材質(zhì)比較

通過(guò)表1可以得出以下三點(diǎn)結(jié)論:

第一,東漢是買(mǎi)地券出現(xiàn)的初期,材質(zhì)單一;唐代買(mǎi)地券的材質(zhì)類(lèi)型多樣,至少有五種形式。后者形式多樣的原因可能與墓葬地點(diǎn)及墓葬制度相關(guān)。買(mǎi)地券從清末開(kāi)始已引起端方、葉昌熾等人的收錄與重視,但在不同歷史時(shí)期,丟失的不計(jì)其數(shù)。上述不同材質(zhì)的買(mǎi)地券中,紙質(zhì)是值得注意的形式之一。因?yàn)橄啾容^其他材質(zhì)的買(mǎi)地券,紙質(zhì)并不能保存長(zhǎng)久。東漢時(shí)期保存下來(lái)的簡(jiǎn)牘說(shuō)明其是漢代的主要書(shū)寫(xiě)材質(zhì),紙質(zhì)買(mǎi)地券在東漢出現(xiàn)的可能性不大,雖然當(dāng)時(shí)蔡倫已經(jīng)改進(jìn)了造紙的方式,但東漢士族階層鮮少使用紙張,一是因?yàn)槠湟渍蹞p,二是因?yàn)闁|漢磚石墓的出現(xiàn),所以多用磚質(zhì)的買(mǎi)地券。唐代社會(huì)中紙張的使用較為普遍,因此也影響到墓葬中,雖然紙張的保存時(shí)間較短,但與現(xiàn)實(shí)中契約的材質(zhì)相同,而這種相同的材質(zhì)在生者的觀念中使買(mǎi)地券更具有法律效力和真實(shí)性,因此體現(xiàn)出唐代社會(huì)中契約形式的影響。

第二,木質(zhì)買(mǎi)地券的出現(xiàn)也是較為特殊的一例。參照唐代之前與宋代現(xiàn)存的買(mǎi)地券,仍然以石質(zhì)買(mǎi)地券居多。木質(zhì)取材方便,相比磚石易于書(shū)寫(xiě),但并未成為普遍形式。究其原因,與木質(zhì)容易腐爛有很大關(guān)系。司馬金龍墓中曾出土屏風(fēng)漆畫(huà),品相非常好,這是因?yàn)槠溜L(fēng)表面有漆,具有防腐功能,而熊氏十七娘買(mǎi)地券在1973年出土?xí)r已殘蝕嚴(yán)重,所以木質(zhì)并不是合適的買(mǎi)地券材質(zhì)。

第三,從東漢至唐代,買(mǎi)地券的材質(zhì)存在鉛質(zhì)逐漸減少、石質(zhì)增加的趨勢(shì)。鉛是我國(guó)最早運(yùn)用的金屬之一,青銅時(shí)代,工匠會(huì)在金屬混合液中加入鉛以增加液體的流動(dòng)性,對(duì)鑄造具有復(fù)雜紋飾的青銅器有非常重要的作用。此后至東漢,鉛使用的范圍較廣,尤其是墓葬中鉛質(zhì)明器的出現(xiàn)。除買(mǎi)地券之外,漢代出現(xiàn)的解除瓶也以鉛這種材質(zhì)為主。但是在東漢末期至魏晉時(shí)期,普通人減少了對(duì)鉛的使用,鉛成為道家“金丹”的成分。鉛質(zhì)買(mǎi)地券在魏晉以后不再使用的原因可能是,鉛為重金屬,密度大,在丹藥中使用不是特別明顯,但是用在建筑中人們會(huì)考慮其重量。隨著社會(huì)物質(zhì)及風(fēng)俗的發(fā)展,人們可以選擇更多種的買(mǎi)地券材質(zhì)。鉛有毒,這一點(diǎn)也可能是人們放棄使用的原因之一。

2 東漢與唐代買(mǎi)地券內(nèi)容比較

買(mǎi)地券內(nèi)容字?jǐn)?shù)多少不一,東漢時(shí)期工匠們?cè)噲D形成一定的范本,這樣在逝者去世時(shí),能在短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充個(gè)人信息,刻在石質(zhì)或者磚質(zhì)上(漢代葬期不同,但對(duì)普通百姓來(lái)說(shuō)時(shí)間并不長(zhǎng),一般不超過(guò)9天)。而反觀唐代的買(mǎi)地券內(nèi)容,字?jǐn)?shù)增多,行文的內(nèi)容也更為規(guī)范。

2.1 東漢與唐代買(mǎi)地券內(nèi)容的相似性

通過(guò)分析,兩者之間的相似性主要包括以下三點(diǎn):

其一,買(mǎi)地券以紀(jì)年為題始,部分會(huì)具體至十二時(shí)辰,這是其標(biāo)準(zhǔn)的范式起首,同時(shí)也體現(xiàn)出古代對(duì)于人出生與去世時(shí)辰的關(guān)注,以便在葬儀與后代的祭祀行為中形成規(guī)范性。逝者姓名是買(mǎi)地券中最重要的信息,體現(xiàn)了墓地的所有權(quán)及其使用者,因此需要確定這塊陰宅的主人。為增加其威嚴(yán),也會(huì)附官職等,如“建初六年十月十六日乙酉,武孟子男靡嬰買(mǎi)馬熙宜、朱大弟少卿冢田”。“維大唐天寶六載太歲丁亥十二月壬寅朔十九日庚申,南潘郡南巴縣曲譚鄉(xiāng)墨里、故大首領(lǐng)前南巴縣令陳聰慜,載八十有三”等都是以上述形式進(jìn)行書(shū)寫(xiě)的。在具體的措辭上:東漢因?yàn)榈鼐墕?wèn)題,且前三帝之后,和、安二帝為守成君王,在漢安帝之后,國(guó)家對(duì)邊遠(yuǎn)地區(qū)的控制力明顯趨于下降,無(wú)昭、宣時(shí)期的中興;而唐代的疆域遠(yuǎn)大于東漢,安史之亂前,邊疆與中央的關(guān)系較為和睦,所以有大唐風(fēng)范。

其二,買(mǎi)地價(jià)格也會(huì)說(shuō)明,一般使用陽(yáng)數(shù)居多,如“九”“五”或者“三”。特意申明錢(qián)已付清,不會(huì)產(chǎn)生糾紛,防止墓地周?chē)男」砑m纏,搶奪土地。例如,鐘仲游妻買(mǎi)地券中“自買(mǎi)萬(wàn)世冢田,賈直九萬(wàn)九千,錢(qián)即日畢”,王末卿買(mǎi)地券中“畝價(jià)錢(qián)三千一百,并直九千三百,錢(qián)即日畢”,以及喬進(jìn)臣買(mǎi)地牒等。但對(duì)照漢代實(shí)際的消費(fèi)能力,買(mǎi)地券中的價(jià)格并非現(xiàn)實(shí)價(jià)格,應(yīng)該是一種專(zhuān)門(mén)使用的虛數(shù)概念。

其三,買(mǎi)地券中有見(jiàn)證者。東漢一般用“時(shí)約/臨知者”或“時(shí)旁人(姓名)知券約”,如王末卿買(mǎi)地券、孫成買(mǎi)地券、王當(dāng)?shù)荣I(mǎi)地券等。有些甚至與天帝使者相約,以表明時(shí)效與信譽(yù),如戴子起買(mǎi)地券中“時(shí)天帝使者丁子與神約,萬(wàn)歲不更。如律令”。唐代多用“知見(jiàn)人(姓名),保人(姓名)”等,如伍松超買(mǎi)地券、張無(wú)價(jià)買(mǎi)陰債地契、劉元簡(jiǎn)為亡考買(mǎi)地券中“知見(jiàn)人:歲月主者”,也有部分延續(xù)東漢的范式。

2.2 東漢與唐代買(mǎi)地券內(nèi)容的不同性

①關(guān)于陰宅的大小,東漢時(shí)期常用步作為計(jì)量單位,如武孟子男靡嬰買(mǎi)地券、劉公買(mǎi)地券、□□卿買(mǎi)地券;而唐代多用畝,如陳聰慜及其妻買(mǎi)地疏、張無(wú)價(jià)買(mǎi)陰債地契等。步是漢代的長(zhǎng)度單位,一步為六尺,即1.38米。漢以后,度量衡發(fā)生了很大的變化,畝是唐代所用面積單位,以后漸趨于穩(wěn)定。

②雖然四神獸在兩漢瓦當(dāng)上經(jīng)常出現(xiàn),但是未出現(xiàn)在東漢買(mǎi)地券中。唐代買(mǎi)地券中多會(huì)出現(xiàn)陰宅東西南北四個(gè)方向的范圍,但該范圍不表明實(shí)際的地域,與陰宅大小的描述是虛實(shí)的對(duì)比。唐代買(mǎi)地券中常用“東至青龍,西至白虎,南直朱雀,北至玄武”。四神出現(xiàn)的時(shí)間可上推至三代時(shí)期,被道教吸收后逐漸人格化,并有封號(hào),青龍?zhí)枮椤懊险律窬保谆⑻?hào)為“監(jiān)兵神君”,朱雀號(hào)為“陵光神君”,玄武號(hào)為“執(zhí)明神君”。此外,部分券中還有“上至青/倉(cāng)/黃天,下至皇泉”兩句(“皇泉”即指“黃泉”),這可能與孔子所說(shuō)“六合之外,存而不論”中的“六合”相關(guān)。另一種描述四方所至為“東至王公、西至王母、南贍部洲、北欎越單”,表明地域上的至遠(yuǎn)之處。唐代買(mǎi)地券中的東王公、西王母是魏晉時(shí)期內(nèi)容的延續(xù),東王公被認(rèn)為是西王母的鏡像。西王母是傳說(shuō)中的女神,住瑤池仙境,原是掌管刑罰和災(zāi)異的怪神,但是在周穆王拜見(jiàn)西王母的故事中,她又是一位溫文儒雅的統(tǒng)治者。漢畫(huà)石中有完整的西王母形象,但是西王母以文字形式出現(xiàn)于買(mǎi)地券中是在魏晉時(shí)期,如黃武六年(227)鄭丑買(mǎi)地券、永安五年(262)彭盧買(mǎi)地券等。這些都是道家思想的體現(xiàn),表現(xiàn)了民間追求神仙庇佑的心理。時(shí)人,特別是上層人士,對(duì)于追求神仙思想的愿望更加迫切,所以才會(huì)在墓室中仿造生前的各種社會(huì)生活,死后世界只是人間的延伸。還有一種描述四方所至為“東至甲乙,南至丙丁,西至庚辛,北至壬癸,中至戊己”,選用天干為記。由此可見(jiàn),唐代買(mǎi)地券的內(nèi)容更為豐富且富于變化。

③東漢買(mǎi)地券中有一句特殊語(yǔ)言-“田中若有尸死,男即當(dāng)為奴,女即當(dāng)為婢”,表明墓周?chē)鸁o(wú)后世供養(yǎng)血食的男、女逝者,皆為墓主人的仆婢,如孫成買(mǎi)地券、曹仲成買(mǎi)地券、房桃枝買(mǎi)地券等。但唐代買(mǎi)地券中未出現(xiàn)此語(yǔ),其語(yǔ)言相對(duì)溫和、禮貌,請(qǐng)墓主人周邊的惡鬼等自行回避,切勿欺侮新主。古人對(duì)死后的認(rèn)識(shí)根深蒂固,《論衡集解》中認(rèn)為“世謂人死為鬼,有知,能害人”,推斷這種變化的原因在于對(duì)陰間小鬼的忌憚心理的轉(zhuǎn)變。也就是說(shuō),東漢時(shí)期人們認(rèn)為死者身份應(yīng)該高于墓周?chē)男」恚圆艜?huì)認(rèn)為凡是驚擾或者居于墓周邊的小鬼為奴為婢。這種觀念是漢代社會(huì)階層的反映,男性有等爵制度為限定,官吏的選舉方式為舉孝廉,階層較為固定。唐代的社會(huì)風(fēng)氣開(kāi)放,有科舉制作為選官方式,使平民有機(jī)會(huì)成為士的階層。隨著唐律的完善,人與人之間的關(guān)系較為平等,所以推測(cè)買(mǎi)地券作為墓葬文化也能體現(xiàn)出這一點(diǎn)。

兩個(gè)時(shí)期買(mǎi)地券中的文字能夠反映出社會(huì)思想的變化,也體現(xiàn)在墓葬文化中。從買(mǎi)地券的文字中可以看出,它有一個(gè)從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的過(guò)程,字?jǐn)?shù)并不是衡量?jī)?nèi)容的主要標(biāo)準(zhǔn),而是以它涵蓋的信息作為判讀標(biāo)準(zhǔn)。建初六年(81)武孟子男靡嬰買(mǎi)地券的內(nèi)容是一種契約關(guān)系的表達(dá),道家思想尚未體現(xiàn)其中。買(mǎi)地券的有效信息涉及紀(jì)年、墓主人、墓地大小、價(jià)值以及知券者。鐘仲游妻買(mǎi)地券中有“黃帝/天帝”的明文告知,且后文的諸神祇,如墓伯、地下兩千石、墓獄吏、墓門(mén)亭長(zhǎng)等,明顯是現(xiàn)世中后漢百官志的一種借鑒,即漢代承認(rèn)一種地下官級(jí)制度的存在。亡人孫成的身份中“左駿廄大奴”,“左駿廄”為太仆屬官。

3 東漢與唐代買(mǎi)地券體現(xiàn)的文化思考

3.1 漢代土地私有制觀念的影響

西漢之初頒布的“各歸其縣,復(fù)故爵田宅”法令,首先承認(rèn)了私有土地的合法性,隨后出現(xiàn)的授田制將國(guó)有土地轉(zhuǎn)變?yōu)樗接型恋亍M恋厮接谢贫鹊倪^(guò)程也是漢代私有財(cái)產(chǎn)觀念的直接體現(xiàn)。隨著漢代土地權(quán)的私有化,土地私有的觀念破除了西周以來(lái)的土地王有制的觀念,成為西漢社會(huì)的共識(shí)。《漢書(shū)·五行志》中就有“《易》稱(chēng)得臣無(wú)家,言王者臣天下,無(wú)私家也……置私田于民間,畜私奴車(chē)馬于北宮”,漢靈帝時(shí)“買(mǎi)田宅,起第觀”的記載,這些都表明當(dāng)時(shí)社會(huì)土地私有化觀念已經(jīng)形成。據(jù)《魯陽(yáng)都鄉(xiāng)正衛(wèi)彈碑》記載,漢代中期已經(jīng)形成了私有財(cái)產(chǎn)不可侵犯的觀念。“儲(chǔ),不得妄給他官;君不得取,臣不(得)(獲)。……歷世受災(zāi)。民獲所欲,不復(fù)出賦。”從中可知,任何人都無(wú)權(quán)侵奪他人合法財(cái)產(chǎn)。

兩漢時(shí)期契券是最普遍的契約形式,基于雙方共商意愿的契約文書(shū)包含日常生活中的各種契約,如商品買(mǎi)賣(mài)、租賃、借貸、家庭財(cái)產(chǎn)繼承等私有財(cái)產(chǎn)變動(dòng),以保證財(cái)產(chǎn)所有人的權(quán)利。通過(guò)東漢買(mǎi)地券可以看出漢代契約買(mǎi)賣(mài)雙方自治的精神,這種私約是官府對(duì)于民間私契的認(rèn)同,具有如國(guó)家律令的法律效力。漢代社會(huì)生活中的這種私約傳統(tǒng),對(duì)于后世社會(huì)中的民間交易產(chǎn)生了重要的影響,推動(dòng)了中國(guó)古代私有財(cái)產(chǎn)制的發(fā)展。

3.2 唐代土地私有制觀念的影響

唐代初期,土地的買(mǎi)賣(mài)和兼并行為已屬于違法行為,玄宗時(shí)期,社會(huì)上層階級(jí)的土地買(mǎi)賣(mài)和兼并更加普遍,私有田莊大量出現(xiàn),土地的私有逐步形成。在這樣的背景下,均田制逐漸瓦解,對(duì)于現(xiàn)行的土地所有權(quán)形成了巨大的沖擊,改變了官私二元土地所有權(quán)結(jié)構(gòu)。安史之亂后,土地買(mǎi)賣(mài)兼并更加嚴(yán)重,大土地私有已成事實(shí),唐王朝不得不改變土地政策。在掌握國(guó)有土地的同時(shí),明確土地買(mǎi)賣(mài)的合法性,大土地的合法性進(jìn)一步得到確立,最終擴(kuò)大了社會(huì)的貧富差距。從唐代的土地所有權(quán)的演變和發(fā)展可以看出,唐代土地私有制呈現(xiàn)出唐王朝的主權(quán)意志和統(tǒng)治意志,經(jīng)濟(jì)意識(shí)小于政治和法律意識(shí)。雖然在兩稅法實(shí)行后,土地買(mǎi)賣(mài)的合法性有所提高,但是在整體上還是呈現(xiàn)出國(guó)有土地不斷私有化、私人或個(gè)體土地所有權(quán)逐步弱化的特點(diǎn)。

綜上所述,東漢與唐代社會(huì)對(duì)土地所有權(quán)的思想觀念也延續(xù)到了葬儀文化中。買(mǎi)地券作為中國(guó)古代墓葬文化中不可或缺的文字信息,在喪葬文化與器物上有非常重要的影響。不同時(shí)期買(mǎi)地券的形式與內(nèi)容都是當(dāng)時(shí)特定的社會(huì)習(xí)俗與思想形成的體現(xiàn),對(duì)于研究不同區(qū)域的墓葬明器也是必不可少的材料。