數字技術驅動下制造企業轉型路徑探究

孔惠麗 裴瀟

DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2023.23.013

【摘要】隨著數字化浪潮席卷開來, 數字技術作為核心驅動力不斷推進企業創新和轉型升級。本文基于TOE框架, 結合NCA與fsQCA兩種方法對50家A股制造業上市企業進行復雜因果研究, 深入分析各要素間的協調聯動機制, 探索企業數字化轉型特征和轉型路徑。研究發現: 技術、 組織和環境層面的因素是實現高數字化轉型績效的關鍵條件, 但是單個因素并不構成必要條件; 實現高數字化轉型績效的路徑有4種, 即通用探索型、 被動索引型、 謹慎嘗試型和自主突破型, 制造企業應充分結合自身業務基礎與資源稟賦優勢作出選擇, 統籌兼顧、 鍛強補短, 靈活部署技術資源, 以獲得數字價值提升。分析路徑結果可知, 當前我國取得顯著數字化轉型績效的制造企業大多依靠通用應用型技術和垂直應用型技術。

【關鍵詞】數字技術;數字化轉型;通用應用型技術;垂直應用型技術;開發支持型技術

【中圖分類號】 F425? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)23-0089-8

一、 引言

制造業是立國之本、 興國之器, 打造高質量的制造業體系是提高綜合國力、 建設世界強國的關鍵舉措。黨的十九大報告提出“要培育若干世界級先進制造業集群”,? “十四五”規劃明確指出要深入實施制造強國戰略。然而, 現階段我國制造業自主創新能力薄弱, 傳統價值生產流程難以契合發展需求, 關鍵核心技術“卡脖子”問題頻出(劉平峰和張旺,2021)。在此情境下, 如何走出“低端鎖定”困境, 打破業態“創新壁壘”, 實現產業“高端躍升”, 已成為我國制造企業轉型過程中面臨的重要課題(杜金柱等,2023)。

當前數字技術蓬勃發展, 并與制造業重點產業鏈深度融合, 促進制造企業創新發展與轉型升級。首先, 以人工智能、 數字孿生、 區塊鏈為代表的數字技術為業態創新、 模式創新和服務創新提供了廣闊的應用前景。其次, 數據資源通過知識與技術交叉賦能, 持續引發運作體系與管理架構全生命周期的深刻變革, 形成了復合型、 交互式的精益化生產制造模式(徐星等,2023)。最后, 數字技術在網絡化、 生態化和去中心化的創新趨勢下匯集價值資源, 推進關鍵核心技術攻關, 實現傳統產業鏈向技術創新升級與技術應用深化的演進(李瑩和程廣斌,2023)。總而言之, 制造業企業依托數字技術的共享和交互形成與自身組織條件及外部環境的有效協同, 推動生產要素多領域、 多維度、 多層次的創新融合與優化迭代。基于此, 本文以50家A股制造業上市企業為研究對象, 根據TOE框架對前因變量進行篩選, 并在技術層面將數字技術按特性和用途拆分為開發支持型、 通用應用型和垂直應用型三類, 不僅提高了整體指標的準確性和匹配度, 而且為核心條件與組態路徑的選擇奠定了理論基礎, 進而豐富了相關的研究視角和研究內容。

本文的貢獻包括以下幾個方面: 首先, 本文延展了數字技術驅動制造業企業轉型升級的路徑。本文對數字技術進行分類, 為探索數字技術與數字化轉型績效的關系提供了更加科學合理的解釋, 進一步挖掘了企業技術的應用特性和創新潛力; 同時, 通過整理歸納和復雜對比得出了4種高數字化轉型績效路徑, 為不同架構的制造企業實現創新突破提供了差異化的路徑選擇。其次, 本文豐富了制造企業數字化轉型影響因素的研究。與以往研究只關注單個影響因素不同, 本文從技術、 組織、 環境三個層面的多個影響因素出發, 創新性地解釋了數字技術、 情境特征和數字化轉型績效之間的復雜因果關系, 體現了多因素的協同效應和聯動效應。最后, 本文突破了傳統對數字技術和企業數字化轉型的研究方法。為了更貼合制造企業的資源情境和現實條件, 本文基于組態視角探討了不同要素組合對數字化轉型績效的影響, 同時將必要條件分析(NCA)與模糊集定性比較分析(fsQCA)兩種方法進行有效結合, 避免了單一方法的局限性, 使得研究體系更加豐富、 研究過程更加科學、 研究結果更具有細粒度和穩健性。

二、 文獻綜述與分析框架

(一)文獻綜述

1. 數字技術。數字技術是指以物聯網、 區塊鏈、 數字孿生、 共享經濟等為核心的新一代科學技術, 它通常與顛覆性互聯網技術相伴而生, 具有通用性好、 精確度高以及編程性強的特征, 因此能夠不斷地自我調整與更迭換代, 并通過跨界融合滲透至創新活動內部, 形成包容共蓄、 多元協作的數字生態情境(余菲菲和王麗婷,2022)。通過回顧與之相關的文獻, 發現現有文獻主要從以下兩個方面展開對數字技術的研究: 一是從宏觀角度出發, 探究數字技術推廣應用對產業結構調整或經濟發展的影響。例如: 數字技術的推廣應用能夠帶動高技術產業優化升級(田秀娟和李睿,2022)、 提高產業鏈關聯度(張虎等,2023), 并促進經濟高質量發展(林勇等,2021)。二是從微觀視角切入, 研究數字技術應用對企業可持續發展的影響。例如: 數字技術能夠推動綠色技術創新, 提高企業環境績效(張涵鈺等,2023), 實現綠色轉型(戴翔和楊雙至,2022;胡熠和靳曙暢,2022); 同時, 數字技術進一步匯集了數據、 知識、 人才等核心資源, 促進了企業產品服務、 管理活動和商業模式的調整與創新(高騰飛等,2022;蘇敬勤等,2021)。

2. 數字技術與企業數字化轉型。數字技術顛覆了傳統業務模式, 為企業發展帶來了新機遇。一方面, 數字技術可以通過影響知識的流動性促進產業結構升級(韓嘯,2022), 其可供性和變異性也會改變企業價值創造邏輯與價值獲取方式(汪志紅和周建波,2022); 另一方面, 信息通信技術的快速普及, 使得數字化轉型成為當前制造業企業發展的重要趨勢。數字化轉型是指由數字技術的更新迭代與廣泛應用引發的生產模式、 管理方式和組織形式的深刻變革(金昕等,2023), 具有數據要素化(陳曉紅等,2022)、 管理集成化、 流程精益化、 開放融合與動態演化等特征。因此, 在數字化情境下研究數字技術與企業轉型具有重要意義。當前國內外學術界對兩者關系的討論主要分為技術應用派和經濟賦能派。技術應用派認為, 數字化轉型是將新型數字技術與傳統生產要素深度融合的過程(吳江等,2021), 其關注點聚焦于人工智能、 數據挖掘、 數據分析、 物聯網等數字技術在流程設計、 用戶體驗、 商務交易中的應用和拓展(肖靜華,2020)。經濟賦能派認為, 技術應用僅是數字化轉型的初步階段, 數字化轉型所帶來的生產力提升、 社會效益增加、 減排降碳效果是促進經濟社會革命性進步的新型能力(Nagy和Koles,2014)。與前者強調數字工具在業務流程與業務管理中的充分運用不同, 后者更關注技術賦能為企業創造的差異化價值, 強調多結構、 多功能數字技術提供的新資源和新能力(李曉華,2022)。

當前數字技術創新、 數字化轉型研究日趨火熱, 但綜觀已有文獻, 依然存在三個需要補充和完善的地方: 一是現有研究多是探索數字技術對產品服務、 管理績效和組織運營的影響機制, 很少從數字化情境出發, 研究數字技術的分類、 組合、 選擇與應用。二是在實證研究中, 大多數學者側重于考察數字層面單因素的凈效益, 對多因素間的交互機制和整體作用缺乏考慮, 未能揭示其協同效應與聯動效應。三是關于數字技術賦能企業轉型的相關研究已處于起步階段, 但這類研究多以轉型領軍企業或骨干企業為樣本, 研究結論不適用于傳統企業; 并且大多基于單個案例的經驗探索, 其結果不具有可復制性和可推廣性。針對以上不足, 本文充分考慮影響企業數字化轉型的內外部因素, 并基于數字技術在企業數字化轉型中的特殊作用, 選取合適的制造企業作為大樣本, 進一步探索具有普適性和代表性的轉型路徑。

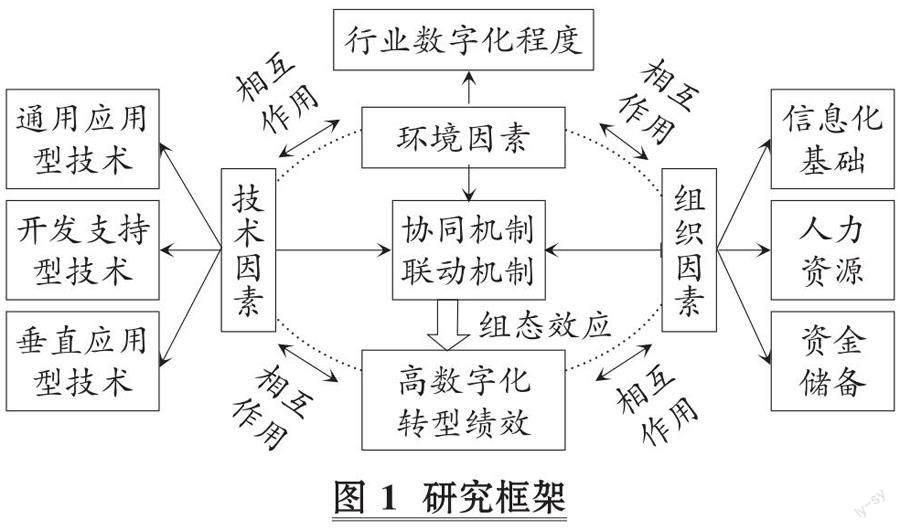

(二)分析框架

制造企業數字化轉型是各資源要素協同匹配與聯合作用的結果, 單一因素難以對數字創新活動產生影響。因此, 本文基于Tornatizky和Fleischer(1990)提出的TOE框架, 從技術、 組織和環境三個層面探尋制造企業數字化轉型的核心驅動條件, 客觀展示組態規律及數字技術條件對數字化轉型績效的影響。

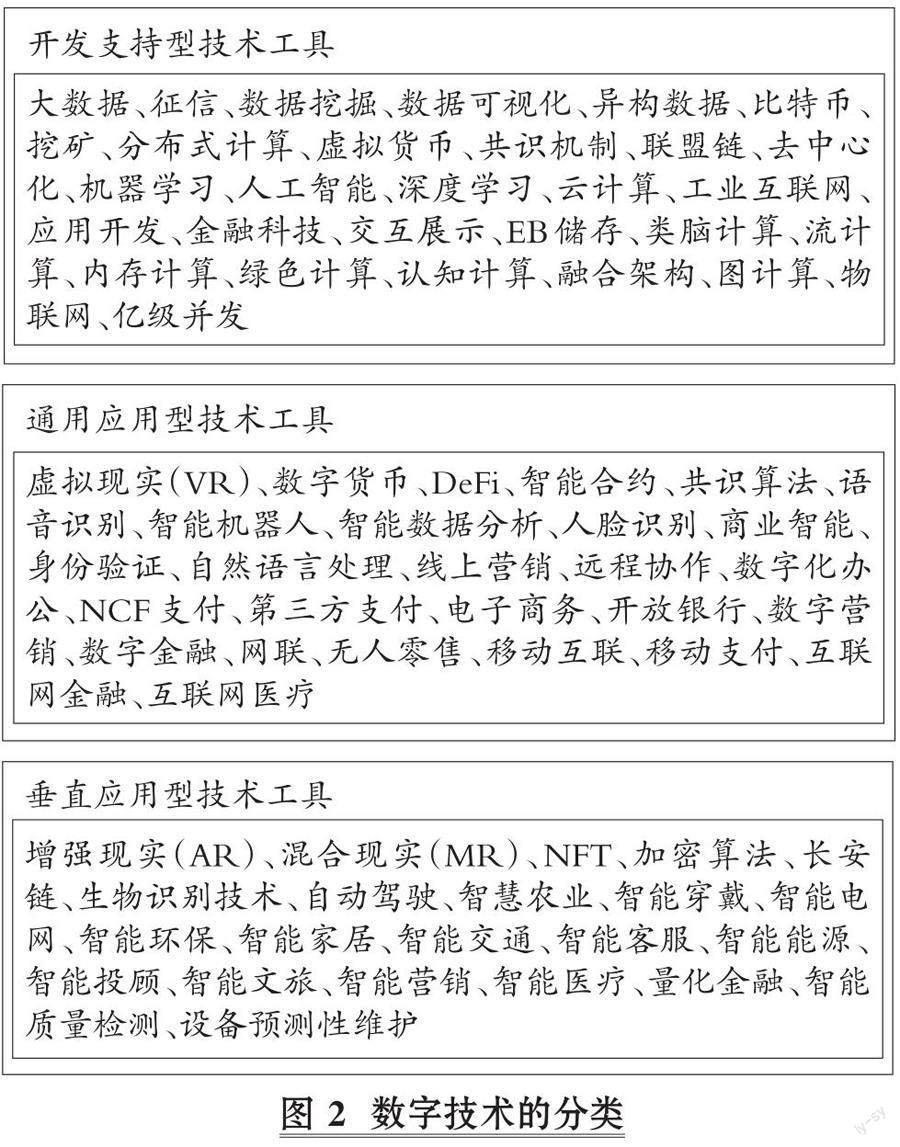

1. 技術因素。數字技術是指包括數字組件、 智能應用和信息平臺等在內的現代通用技術, 具有顯著的滲透性和流動性, 能提高信息資源的連通度, 實現在開發、 運行、 應用三個維度不同層面上知識的轉移和互換。本文基于李南和吳朋陽(2022)的研究, 將數字技術劃分為以下三種類型:

(1)開發支持型技術。開發支持型技術是指基于數字技術封裝和演化而來的數據挖掘、 計算儲存、 交互展示等技術工具, 一般由科技創新企業或單項冠軍企業掌握。該類企業借助開發支持型技術, 可以個性化編寫符合自身發展需求、 業務場景和商業模式的代碼, 并通過閱讀代碼來判斷執行邏輯, 進而自行修復和更改運行漏洞。

(2)通用應用型技術。通用應用型技術兼具普遍適用性、 要素連通性和動態調整性特征, 是指通過互聯網技術和數據應用支撐形成提供多元化解決方案的業務平臺, 例如商業智能、 數字營銷、 數字金融等。該技術將各類數字工具跨界集成, 實現業務流程、 應用場景、 服務體系的全面優化。

(3)垂直應用型技術。垂直應用型技術是指將行業經驗與數字技術深度融合形成的技術工具, 具有較強的通用目的性和研發特殊性, 例如交通自動駕駛、 醫學影像系統等應用技術。此類技術需要企業投入大量異質性資源去自主研發或與第三方協作開發, 對企業的資源基礎和創新能力要求較高。

2. 組織因素。企業數字化轉型是一個復雜的系統性工程, 不僅需要對應用設備進行數字化改造, 還需要對組織架構、 運營機制和管控模式等進行適應性重構, 消除組織冗余層級。本文結合中國信息通信研究院、 阿里研究院、 騰訊研究院和埃森哲咨詢公司發布的報告, 總結出我國制造企業的三個數字化轉型困境, 即資金儲備不足、 信息化基礎不牢和人力資源緊缺, 具體分析如下:

(1)資金儲備。當前數字化轉型模式有兩種, 其一是瀑布式定制化開發(需求—設計—開發—測試)模式, 該模式下數字化流程面臨周期跨度大、 環節冗長復雜等問題, 要求企業具有足夠的資金儲備來支付高額的研發費用、 管理費用, 靈活應對各種風險(戚聿東和蔡呈偉,2020)。此外, 如果存在資金短缺, 會造成企業創新動力不足, 導致難以發揮數據本身的價值, 產生資源效用差異。

(2)信息化基礎。數字化轉型的另一種模式是“傳統信息系統+定制化”模式, 該模式下具備信息化基礎的企業在轉型賽道上更具優勢。當前“數據孤島”和碎片化問題要求企業具備集成化思維, 以提高組織的信息協同性, 及時更新現有知識管理體系, 強化數字價值體現。

(3)人力資源。掌握數字化人才是釋放數字技術價值的關鍵, 也是避免盲目部署和“零敲碎打”等低效率轉型模式的重要手段。優化人力資源結構需要積極引入和持續培養高數字技能人才, 發揮優質人才在數字化治理中的關鍵作用與專業性力量, 同時加強企業內部人員溝通, 保持全體員工意識同步、 協作配合、 默契前行。

3. 環境因素。不同行業的數字化程度迥異。外部情境的復雜性和動態性會對企業產生不可預測的影響, 尤其是對于資源依賴度和環境敏感度高的制造企業來說, 外部環境屬性會直接影響其數字化轉型的效率和效果。數字化時代要求數字技術與實體經濟深度融合, 但不同產業或企業的數字化程度參差不齊。一方面, 制造業數字化基礎不牢, 細分行業普遍存在數據采集規范迥異、 數據分析標準不同、 行業數據缺失和分散等問題, “數據孤島”和“沉睡數據”困境桎梏著企業轉型進程。另一方面, 同一行業的上下游企業數字化程度不同、 內部運營數據完整度和留存標準存在差異, 會產生系統不兼容、 數據難以流通、 業務場景難以全鏈條式切入等多重阻礙。

當前制造企業數字化轉型道阻且長、 困境重重, 只有連接各資源主體, 建立協同共生、 良性互動的生態關系, 才能釋放資源效用, 有效提高數字化轉型績效。基于以上分析, 本文從TOE框架的技術、 組織、 環境三個層面共挑選出7項因素, 探尋各因素相互作用下制造企業高數字化轉型績效的組態路徑。本文的研究框架如圖1所示。

三、 研究設計

(一) 研究方法

要研究“制造業企業如何通過數字技術的選擇來提高數字化轉型績效”這個問題, 必須考慮各要素相互作用后的復雜因果關系。“單因單果”研究模式在一定程度上會忽視存在于數字化轉型要素間的高度協同性和復雜交互關系, 而fsQCA方法的組態思想能更加合理地剖析多重原因并發導致的復雜性問題。雖然fsQCA方法屬于定性與定量相結合的綜合性研究方法, 但是在判斷各前因變量是否獨自構成導致結果的必要條件時, 只能從定性角度判斷, 缺少定量分析。Dul等(2020)提出的NCA方法能夠從定量角度準確判斷各前因變量是否構成必要條件, 以及該變量到達何種程度時會成為必要條件, 從而完美填補了fsQCA方法的缺陷。因此, 本文結合NCA與fsQCA兩種方法, 通過深層次的組態分析對多重因果并發關系進行合理解釋, 使研究結果更具合理性和說服力。

在TOE框架下, 影響數字化轉型績效的要素分別是技術應用要素中的開發支持型技術、 通用應用型技術和垂直應用型技術, 企業自身組織要素中的資金儲備、 信息化基礎和人力資源, 以及環境要素中的行業數字化程度。本文將以上7項要素作為前因變量, 將數字化轉型后企業績效作為結果變量, 首先采用NCA方法判斷各前因變量是否構成導致結果產生的必要條件, 以及在何種程度上成為必要條件; 然后通過fsQCA方法對NCA結果進行穩健性檢驗, 進一步探析7個前因變量的組合效應對數字化轉型績效的影響; 最后根據結果描繪出不同要素耦合作用下的高數字化轉型績效路徑。

(二)數據來源

本文的研究對象為A股制造業上市企業, 樣本時間范圍為2007~2021年。鑒于財政部于2006年發布《企業會計準則》, 將樣本初始年份定于2007年可以保證樣本統計口徑的一致性。本文在選取樣本數據時進行了如下處理: 第一, 剔除IPO觀測值; 第二, 剔除標有PT、 ST、 ?ST的制造業企業; 第三, 剔除所需關鍵財務變量缺失的企業。除此以外, 本文對連續變量進行[1%, 99%]分位數縮尾處理, 以規避異常值的影響。本文所需財務指標、 員工人數等微觀指標來自Wind和CSMAR數據庫。

目前尚無數據庫披露具體制造業企業對三種數字化技術的應用程度和行業數字化程度的信息。雖然企業年報是管理層向市場投資者提交的答卷, 企業對新型數字技術的使用情況和引入進程必然爭相公示, 但是上市公司披露規則未指定相關指標的披露細則, 因而本文運用文本識別分析技術, 通過以下操作獲取關鍵指標數據:

第一, 建立數字化技術和數字化工具詞庫并進行分類。首先在現有研究的基礎上摘取和歸納數字化技術及工具詞匯, 共計71個, 同時引入阿里研究院、 騰訊研究院和埃森哲咨詢公司發布的研究報告中的最新數字技術詞匯9個, 匯總后根據騰訊研究院對開發支持型技術工具、 通用應用型技術工具和垂直應用型技術工具的定義與描述分別歸類(李南和吳朋陽,2022), 結果如圖2所示。

第二, 利用Python技術對企業年報進行詞頻統計。收集符合條件的制造業上市企業年報, 掃描、 提取并整理文本信息。借鑒杜金岷等(2022)的做法, 對關鍵詞前有“不”“無”“沒有”等否定詞的語句進行篩選并剔除。

第三, 對關鍵詞進行歸類匯總。分類歸集爬取出的詞匯, 同一類詞匯出現頻率越高, 說明企業對該項數字技術的應用和掌握程度越高。

(三)樣本選取

目前國內外學者對于“數字化轉型績效”的判定尚未形成明確統一的標準, 本文借鑒《埃森哲數字化轉型報告2021》中評價“中國企業數字轉型指數”的程序和方法, 并結合已有研究歸納出的數字化企業特征, 制定了如下“數字化轉型績效”判斷標準:

第一, 該企業已處于數字化轉型狀態。根據上一階段的數字化技術及工具詞頻爬取所得數據, 可以了解各個制造業企業對各項數字技術的應用和掌握程度。將企業年報中數字化技術及工具詞頻數低于10的年份稱為“信息化”年份, 首個年報中數字化技術及工具詞頻數達到10的年份稱為該企業的“數字化元年”。若一個企業當年年報中數字化技術及工具詞頻數大于等于10, 且截至2021年該企業每年年報中數字化技術及工具詞頻統計數都超過10, 則認為該企業處于“數字化轉型”狀態。

第二, 至2021年底, 該企業相較于“數字化元年”已經實現連續三年的“凈資產收益率提升”。

第三, 至2021年底, 該企業相較于“數字化元年”滿足連續三年實現“主營業務成本率降低”或者“總資產周轉率提高”二者之一。

在此標準下, 筆者對我國A股3000多家制造業上市公司一一進行人工篩選, 共尋得50個取得“數字化轉型績效”的企業作為本文的研究樣本。

(四)變量測量

1. 結果變量。基于上述“數字化轉型績效”判斷標準, 對50個樣本企業的數字化轉型績效進行評價, 其公式如下:

其中: Pdcg表示數字化轉型績效; ROE2021表示2021年凈資產收益率; ROE0表示數字化元年的凈資產收益率; COGS2021表示2021年主營業務成本率; COGS0表示數字化元年的主營業務成本率; AOT2021表示2021年總資產周轉率; AOT0表示數字化元年的總資產周轉率。

2. 前因變量。由于目前數字化轉型績效研究尚不充分, 開發支持型技術、 通用應用型技術、 垂直應用型技術、 資金儲備、 信息化基礎、 人力資源、 行業數字化程度7個前因變量的測量方法沒有完全可以依賴的理論標準, 故而在借鑒前輩學者研究成果的基礎上, 參考國內外知名研究機構的評價方法和標準, 采用表1所示的衡量方法對各前因變量進行測量。

3. 變量的標準化處理。對各前因變量的指標數據采用效用值法進行無量綱化處理, 效用值取值范圍為[0,100], 效用值越接近100, 則該指標得分越高。再將結果變量和7個前因變量輸入軟件Stata MP 17中, 按照上四分位數0.95、 中四分位數0.50、 下四分位0.05的標準進行校準, 將變量校準為[0,1]區間的集合數據(林艷和盧俊堯,2022)。

四、 實證結果分析

(一)必要條件分析

本文通過運行R語言軟件, 利用上限回歸(CR)和上限包絡分析法(CE)兩種估計方法計算7個前因變量的效應量。在 NCA方法中, 效應量表示由必要條件產生特定結果時需要達到的最低水平, 效應量取值范圍為[0,1]。效應量小于0.1時, 代表低水平; 效應量處于0.1 ~ 0.3之間時, 代表中等水平; 效應量越接近于1, 代表水平越高。

NCA方法計算得出的必要條件必須同時滿足兩個條件: 一是效應量不小于0.1; 二是蒙特卡洛仿真置換檢驗結果顯示效應量是顯著的。表2列示了必要條件分析結果。

由表2可知, 雖然開發支持型技術應用程度、 通用應用型技術應用程度和資金儲備的效應量(d值)均超過0.01, 但所有前因變量的P值都高于0.01, 因而前因變量不存在同時滿足P<0.01且d>0.01的情況, 說明單個前因變量影響顯著, 但不構成導致結果變量發生的必要條件。

瓶頸水平分析能夠計算出達到結果變量最大觀測范圍的水平值以及前因變量最大觀測范圍內需要滿足的水平值(Dul等,2020)。表3列示了NCA方法的瓶頸水平分析結果, 由該結果可知, 若要達到當前A股市場已實現的最高數字化轉型績效水平, 則開發支持型技術、 通用應用型技術、 垂直應用型技術、 資金儲備、 信息化基礎、 人力資源、 行業數字化程度7個前因變量的水平值分別是4.9%、 59.3%、 7.4%、 36.6%、 2.2%、 5.6%、 3.7%。

此外, fsQCA方法的必要性分析功能可以對NCA方法的分析結果進行進一步驗證。具體而言, 可以通過評價前因變量對結果的一致性評價, 判斷前因變量是否構成必要條件, 當一個前因變量的一致性值大于0.9時, 則認定其構成結果變量的必要條件。通過運行fsQCA 3.0軟件得到必要條件檢測結果(如表4所示), 其中未發現一致性值大于0.9的前因變量, 與上文NCA方法的分析結果表現一致。

(二)組態分析

運用fsQCA 3.0軟件對校準后的前因變量進行真值表分析, 在操作過程中沿用Fiss(2011)的做法將原始一致性閾值設置為0.80, 再根據杜運周和賈良定(2017)等的建議將PRI一致性閾值設置為0.70, 頻數閾值設置為1。最終得到4種簡單解和3種中間解, 同時出現在簡單解與中間解中的條件為核心條件, 僅在中間解中出現的條件為輔助條件(張妮和趙曉冬,2022)。結果顯示, 4種組態的一致性和總體一致性都高于0.8, 總體覆蓋度為42.2%,? 共產生4種高數字化轉型績效組態, 如表5所示。

1. 組態S1: 通用探索型——內外部條件匱乏下單獨依靠通用應用型技術的轉型路徑。組態S1的一致性為0.856, 能夠解釋21.8%的樣本。在該組態下, 組織條件中的資金儲備、 信息化基礎、 人力資源和環境支持中的行業數字化程度均處于不同程度的缺失狀態, 此時企業沒有足夠的能力去進行現有資源部署和軟件開發工作。而通用應用型技術的使用難度低, 成本也相對較低, 是制造企業進行數字化轉型的重要工具。因此, 企業可以選擇引入該類型技術, 將安裝、 維護、 修復等工作統一外包, 專注于提升自身使用技術的熟練度, 進而快速提高生產、 銷售、 管理效率(戚聿東和蔡呈偉,2020)。隨著DevOps理念和敏捷開發技術的完善與普及, 云原生低代碼開發架構持續向市場滲透, 企業業務員登錄第三方開發平臺后可自行設計數字化軟件程序, 從而拓寬了通用應用型技術的使用領域, 降低了其操作難度。但此路徑高度依賴第三方軟件開發平臺, 受開發領域和價值轉換的限制, 當前只有部分企業可以嘗試此路徑。

2. 組態S2: 被動牽引型——行業高度數字化時探索垂直應用型技術的轉型路徑。組態S2的一致性為0.830, 能夠解釋22%的樣本。在該組態下, 同行業企業已經處于高度數字化狀態, 僅依靠通用應用型技術的使用難以取得創新性突破, 需要聚合新技術資源重塑競爭優勢。垂直應用型技術是將不可替代的稀缺資源通過廣泛連接與縱向融合形成專業性技術, 應用于行業知識與經驗密集的場景, 其優化質量、 降低成本、 提升效率等優點可以幫助企業在市場競爭中形成核心競爭力, 使其獲取更加豐厚的利潤。但垂直應用型技術具有開發門檻高、 適配差、 種類少等特性, 需要企業長時間進行實驗和研發, 因而對企業信息化基礎的要求較高。作為數字化轉型的核心技術, 垂直應用型技術可以深入解決行業內的特定問題, 是企業“突破同質化競爭重圍”的關鍵路徑。

3. 組態S3: 謹慎嘗試型——憑借企業信息化基礎嘗試開發通用應用型技術的轉型路徑。組態S3的一致性為0.893, 能夠解釋17.9%的樣本。與組態S1類似, 該組態下企業取得高數字化轉型績效同樣依靠通用應用型技術, 但不同點在于, 組態S3中企業自身以及同行業企業都具備一定程度的信息化基礎。企業有能力根據業務需求和行業屬性, 憑借已有的數字技術基礎自行開發多環節、 全鏈條式的通用應用型技術, 或者直接將行業中已存在且符合自身需求的通用應用型技術對接本企業的信息化設備, 實現自身數字能力的跨越式提升。例如西門子推出的SIEPA預測性分析工具, 可以幫助有一定信息化基礎的企業搭建設備故障庫, 實現工業大數據與工業領域的交互式智能分析, 從而提升企業數字化能力。該組態路徑對資金和人才的要求相對較低, 具備信息化基礎的企業可借此路徑取得轉型績效。

4. 組態S4: 自主突破型——依靠自身實力強勢研發垂直應用型技術的轉型路徑。組態S4的一致性達到0.964, 但原始覆蓋度是四個組態中最低的, 為17.1%, 說明該組態提升數字化轉型績效的實用性強, 但采用的企業最少。該組態中雖然企業所處行業數字化程度不高, 但其自身信息化基礎牢固、 資金充足、 人才豐富, 可以憑借不斷的資金投入和技術測試打破行業數字化程度落后的桎梏, 開發出領先于同行的垂直應用型技術, 進而依托靈活的服務體系和優質的產品資源塑造核心競爭力, 取得高數字化轉型績效。該路徑下的數字化轉型模式即瀑布式定制化開發模式, 集設計、 開發、 測試、 部署等多程序于一體, 過程精細且高度專業化, 但代碼繁瑣、 開發周期長、 資金需求量大、 人員要求高, 通常由規模較大的行業領軍企業執行。完成開發后, 雖然較低的行業數字化程度可能會限制數據價值流通, 但其技術的高連通性不僅可以廣增企業無形資產, 也能快速重構市場應變能力, 顛覆傳統的商業模式(戚聿東和蔡呈偉,2020), 因而完成該路徑的企業是制造業數字化轉型的“沖鋒者”。

(三)穩健性檢驗

借鑒已有研究成果, 本文采用如下兩種穩健性檢驗方法: 一是調整校準分位點(陳磊和杜寶貴,2022), 將完全隸屬分位點從0.95下調到0.75, 將完全不隸屬分位點由0.05調增到0.25, 其他條件保持不變; 二是調整一致性閾值, 以0.01為間距, 將一致性閾值從0.80逐步調整到0.85, 共計五次檢驗。兩種檢驗方法下的組態路徑和核心條件均未發生實質性變化, 證明上述研究結論具有穩健性。

五、 總結

(一)研究結論

本文基于TOE框架, 結合NCA和fsQCA方法, 探究制造企業技術選擇與高數字化轉型績效的路徑關系, 得出以下結論: 一是, 開發支持型技術、 通用應用型技術、 垂直應用型技術、 資金儲備、 信息化基礎、 人力資源、 行業數字化程度均是實現高數字化轉型績效的關鍵條件, 但都不足以單獨構成高數字化轉型績效的必要條件。二是, 當前我國制造企業實現高數字化轉型績效的4種組態路徑分別是通用探索型、 被動牽引型、 謹慎嘗試型和自主突破型, 這4種路徑體現了企業在面臨不同的內外部環境、 組織架構和技術應用時實現數字化轉型升級的多重方式。三是, 目前我國制造企業主要依托通用應用型技術和垂直應用型技術取得數字化轉型顯著成效。通用應用型技術的使用門檻偏低、 資源消耗小, 轉型風險容易控制; 垂直應用型技術的使用條件苛刻, 轉型失敗風險較高。因此, 企業可以根據異質資源基礎和行業數字化程度選擇適宜的轉型路徑, 培育顛覆性創新能力, 合理配置冗余資源, 強化資源效用, 進入發展的“快車道”。

(二)管理啟示

基于以上結論, 本文得出如下啟示:

一方面, 企業應“踏浪而行, 逐浪而上, 破曉而重生”。首先, 企業必須認識到: “數字化”只是手段, “轉型”才是目的。企業應當突破“故步自封”的傳統思維, 打破組織僵化層級, 通過識別當下資源情境, 選擇難度低、 風險低、 完成度高的轉型路徑, 脫離碎片化、 波段式的“零敲碎打”轉型方式。其次, 企業應當意識到不同數字技術的應用結構、 驅動效率、 價值轉換難度是存在差異的, 引入數字技術時不僅要考慮企業自身的人員設備與技術的匹配程度, 還要合理預估數字技術未來的更新與維護成本。因此, 企業高管必須具備系統觀與要素整合能力, 通過資源結構化處理推動技術模塊耦合, 提升轉型績效。最后, 領軍企業無疑是實現行業化的“開拓者”, 其自主開發完成的垂直應用型技術往往具備較高的行業價值, 因此, 其應將價值創造作為企業數字化轉型的戰略重心, 有償傳播數字技術, 實現價值延伸。

另一方面, 政府需“應勢而謀, 順勢而為, 有備而并舉”。首先, 從整體上營造良好的數字建設環境, 提高數字服務水平, 為企業轉型升級注入持久動力, 避免企業出現“創新懈怠”行為。其次, 鼓勵數字技術開發企業和行業領軍企業強化核心技術攻關, 釋放數字價值, 有效“滋潤”行業尾部企業; 同時, 激勵一般性企業找準生態定位、 掌握資源優勢, 靈活利用生態補給完成自身數字價值轉換, 實現高轉型績效。最后, 建立互惠互利的價值規范, 匯集多元利益主體力量, 協同打造數字生態系統, 實現資源價值共創、 共享。

(三)不足與展望

本文的研究還存在許多不足, 有待進一步完善。第一, 因素數量的不足, fsQCA方法下因素選取的最佳個數是4 ~ 7個, 本文按照最大數7去擇取因素, 但數字化轉型是多種要素共同作用的結果, 未來應從多角度尋找影響因素。第二, 樣本量選取的不足, 本文僅從我國3000多家制造企業中篩選出50家高數字化轉型績效企業, 未來可加入歐美優質制造企業來增大樣本數量, 提高轉型績效上限。第三, 分析方法的不足, fsQCA方法可以基于靜態數據分析高數字化轉型績效組態的構成因素, 但無法具體判斷各因素的投放時間和投放程度, 日后可加入動態數據構建相應的條件組態。

【 主 要 參 考 文 獻 】

陳曉紅,李楊揚,宋麗潔,汪陽潔.數字經濟理論體系與研究展望[ J].管理世界,2022(2):208 ~ 224+16.

戴翔,楊雙至.數字賦能、數字投入來源與制造業綠色化轉型[ J].中國工業經濟,2022(9):83 ~ 101.

杜金岷,陳鑫原,吳非.企業杠桿率與數字化轉型:促進還是抑制——結構特征、渠道機制與監管治理[ J].金融評論,2022(5):13 ~ 30+123 ~ 124.

杜金柱,吳戰勇,扈文秀,吳信科.數字經濟與制造業高質量發展:影響機制與經驗證據[ J].統計與決策,2023(7):5 ~ 10.

杜運周,賈良定.組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

高騰飛,陳剛,陳穎.數字服務化視角下的企業管理變革:內在邏輯、動力基礎與實踐路徑[ J].貴州社會科學,2022(2):135 ~ 143.

韓嘯.數字技術對產業結構升級的作用機制——基于知識流動中介效應的實證檢驗[ J].商業經濟研究,2022(22):177 ~ 180.

胡熠,靳曙暢.數字技術助力“雙碳”目標實現:理論機制與實踐路徑[ J].財會月刊,2022(6):111 ~ 118.

金昕,伍婉萱,邵俊崗.數字化轉型、智力資本與制造業技術創新[ J].統計與決策,2023(9):158 ~ 162.

李南,吳朋陽.實體產業數字化轉型,數字工具會扮演哪些角色?[EB\OL].https://new.qq.com/rain/a/20220308A09WGC00,2022-03-08.

李曉華.制造業數字化轉型與價值創造能力提升[ J].改革,2022(11):24 ~ 36.

李瑩,程廣斌.制造業與數字經濟產業融合水平及創新效率測度[ J].統計與決策,2023(1):17 ~ 22.

林勇,張昊,黃欣.信息技術對經濟高質量發展的影響——兼論從模仿創新到自主創新[ J].科技進步與對策,2021(23):20 ~ 29.

劉平峰,張旺.數字技術如何賦能制造業全要素生產率?[ J].科學學研究,2021(8):1396 ~ 1406.

戚聿東,蔡呈偉.數字化對制造業企業績效的多重影響及其機理研究[ J].學習與探索,2020(7):108 ~ 119.

蘇敬勤,張帥,馬歡歡,賈依帛.技術嵌入與數字化商業模式創新——基于飛貸金融科技的案例研究[ J].管理評論,2021(11):121 ~ 134.

田秀娟,李睿.數字技術賦能實體經濟轉型發展——基于熊彼特內生增長理論的分析框架[ J].管理世界,2022(5):56 ~ 74.

汪志紅,周建波.數字技術可供性對企業商業模式創新的影響研究[ J].管理學報,2022(11):1666 ~ 1674.

吳江,陳婷,龔藝巍等.企業數字化轉型理論框架和研究展望[ J].管理學報,2021(12):1871 ~ 1880.

肖靜華.企業跨體系數字化轉型與管理適應性變革[ J].改革,2020(4):37 ~ 49.

徐星,惠寧,崔若冰,韓先鋒.數字經濟驅動制造業高質量發展的影響效應研究——以技術創新效率提升與技術創新地理溢出的雙重視角[ J].經濟問題探索,2023(2):126 ~ 143.

余菲菲,王麗婷.數字技術賦能我國制造企業技術創新路徑研究[ J].科研管理,2022(4):11 ~ 19.

張涵鈺,張文韜,李濤.數字技術應用對企業環境績效的影響研究——來自A股上市公司的經驗證據[ J].宏觀經濟研究,2023(5):67 ~ 84.

張虎,高子桓,韓愛華.企業數字化轉型賦能產業鏈關聯:理論與經驗證據[ J].數量經濟技術經濟研究,2023(5):46 ~ 67.

Dul J., Erwin V. D. L., Roelof K.. A statistical significance test for necessary condition analysis[ J]. Organizational Research Methods,2020(2):385 ~ 395.

Fiss P. C.. Building better casual theories: A fuzzy set approach to typologies in organizational research[ J]. Academy of Management Journal,2011(2):393 ~ 420.

Nagy P., Koles B.. The digital transformation of human identity: Towards a conceptual model of virtual identity in virtual worlds[ J]. Convergence,2014(3):276 ~ 292.

(責任編輯·校對: 喻晨? 陳晶)

【作者單位】長江大學經濟與管理學院, 湖北荊州 434023