制造業創新生態系統升級機制分析

程婷華 江瑤 陳旭

DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2023.23.014

【摘要】在制造業發展的攻堅階段, 如何快速推動制造業創新生態系統升級是產業整體亟需應對的一大關鍵難題。本文通過整合創新生態系統“主體、 資源、 環境”三個維度的六大機制, 并結合問卷數據, 采用fsQCA方法, 探討多重機制推動創新生態系統升級的復雜因果問題。結果發現: 六大機制中不存在構成高/非高水平創新生態系統升級的必要條件; 實現高水平創新生態系統升級存在3條等效路徑, 分別是互動貫穿的資源開放共享型、 互動貫穿的創新主導型和互動貫穿的政策—市場雙驅型; 實現非高水平創新生態系統升級的組態路徑僅有一條, 且與高水平創新生態系統升級存在非對稱關系。研究結論為多元主體制定創新戰略以推動系統升級提供了理論參考。

【關鍵詞】制造業;創新生態系統;升級機制;fsQCA;價值互動機制

【中圖分類號】 C936;F062.9? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)23-0097-7

一、 引言

制造業對于推動國家現代化和提升國家綜合實力至關重要, 可謂是大國經濟的“壓艙石”。在新發展格局下, 制造強國戰略的深入實施需以構建創新生態系統為支撐, 頂層部署產業發展工作, 深度融合知識、 技術與價值三鏈(趙長軼,2021), 充分釋放系統聚合倍增效應。近年來, 我國多數制造企業通過構建或加入生態圈, 獲得了競爭優勢, 產業整體也在高值化、 品牌化、 服務化發展等方面取得了積極成效(劉勇,2018)。然而, 在新一輪科技革命、 國際經貿規則變化、 全球公共事件頻發等多因素疊加的影響下, 制造業創新生態系統面臨的外部環境復雜性和風險性顯著上升(周禛,2022)。此外, “部分領域關鍵核心技術受制于人、 基礎研究成果轉化應用困難、 傳統生產要素優勢削弱”等系統內在問題也日益凸顯(武建龍等,2022)。若要在制造業發展的攻堅階段實現“從1到N”的跨越, 就必須快速推動制造業創新生態系統升級。對此, 我國在2015年就提出要“按照新型工業化的要求, 推動產業集群轉型升級”, 之后浙江、 上海、 安徽等省市相繼出臺《制造業強省行動計劃》, 強調優化產業布局, 提升集群水平, 升級創新生態。

已有企業聯合利益主體率先開啟了創新生態系統升級行動, 如海爾集團旗下的HOPE創新生態平臺經過數年的實力積淀, 完成了向物聯網綜合生態的轉型, 現又通過增強自主創新能力、 廣泛建立技術合作關系、 啟用海爾科技生態園等措施, 試圖實現“1個研發平臺+9大交互窗口+N類生態方”的升級目標。學者們針對此類現象, 從產業鏈(Pipkin和Fuentes,2017)、 集群(黃林和朱芳陽,2018)、 聯盟(趙健宇等,2020)、 系統(李彤,2022)等視角出發, 重點考察了技術創新(武建龍等,2022)、 價值互動(武建龍等,2017)等主體層面因素, 開放共享(趙健宇等,2020)、 資源編排(Gao等,2019)等資源層面因素, 以及創新政策(Pipkin和Fuentes,2017)、 市場需求(Huang等,2020)等環境層面因素對創新生態系統升級的影響。上述文獻為理解制造業創新生態系統升級奠定了基礎, 但仍存在以下不足: 第一, 雖基于不同視角提出了系統升級的驅動因素, 但研究成果過于分散, 缺少系統的理論框架, 未能詳細闡明制造業創新生態系統升級的關鍵機制和內在邏輯。第二, 多從系統運行機制的單個維度探討其對系統升級的影響, 未體現多重機制間的依賴耦合效應。

基于此, 本文以制造業創新生態系統構成要素為基點, 從創新主體、 創新資源、 創新環境三個維度提取影響系統升級的關鍵機制, 進而構建理論框架, 然后以我國制造企業作為研究對象, 利用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法, 深入挖掘多重機制與創新生態系統升級之間的復雜因果關系, 以期豐富現有研究成果, 為制造業創新生態系統升級提供實踐啟示。

二、 文獻回顧與理論框架

(一)創新生態系統升級的內涵

創新生態系統的升級不等同于演化。系統演化是一個持續遞進的過程, 遵循“孕育—成長—成熟—衰退”的生命曲線(劉平峰和張旺,2020), 而系統升級強調的是在某一時期主動采取措施, 有目的性地推動系統迭代更新(Nosella和Petroni,2007)。本文緊扣這一核心, 通過梳理國內外文獻發現: 雖已有眾多學者利用“持續演化”“演進”“重構”“轉型”“升級”等相關表述解析創新生態系統升級的內涵, 但尚未形成統一意見。且嚴格意義上來說, 以上表述雖和系統升級存在共通點, 但實際上并不能混為一談。闡明創新生態系統升級的內涵, 對于弄清創新生態系統升級的復雜機制和進一步拓展相關研究至關重要。

Gao等(2019)以系統演化規律為前提, 指出某些要素在系統升級過程中因協同演化效應得以保留, 因此新舊系統之間并非完全替代, 而是揚棄與超越。武建龍等(2022)在此基礎上提出創新生態系統升級遵循代內和代際演進過程規律, 具體表現為系統完善和新舊系統更替。Still等(2014)、 高山行和譚靜(2021)從社會網絡、 核心主體等不同視角切入, 著重探究創新生態系統升級的本質, 指出主體關系變化是系統升級的實質, 且這種改變是帶有目的性的主動行為。另有部分學者側重于解讀創新生態系統升級的表現形式, 以此補充系統升級的內涵, 如: Kaplinsky和Morris(2001)認為創新生態系統升級不存在單個環節的獨立升級, 它涉及流程、 產品、 功能、 結構等方方面面; 楊力等(2022)則將創新生態系統升級表述為系統可持續水平、 健康水平、 穩定水平等運行水平的綜合提升。

基于上述文獻, 本文將創新生態系統升級定義為貫穿創新行為的全面跨級躍進過程, 其主要特征是主動性、 系統性和鏈式反應性, 目的是使原系統達到更具競爭力、 韌性更強和更可持續的高階狀態。

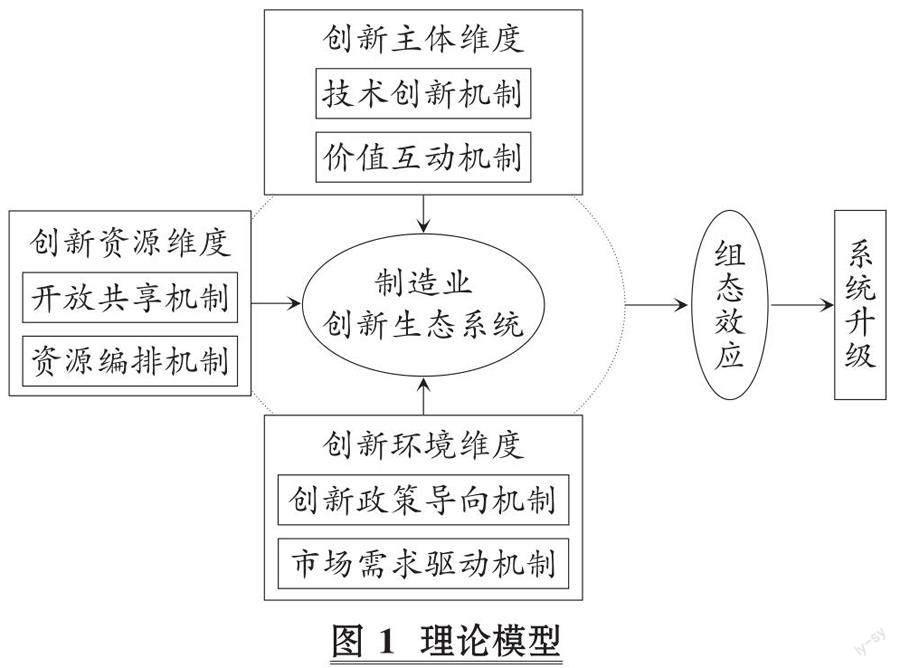

(二)制造業創新生態系統升級機制

制造業創新生態系統是由創新主體、 創新資源和創新環境三要素共同構成的動態平衡系統(杜晶晶和胡登峰,2020)。單一改變某一要素結構使系統產生連鎖反應, 或同時改變三要素共生耦合的形式和程度, 均會影響系統發展(趙長軼,2021)。因此, 為了更深入地理解制造業創新生態系統升級機制問題, 本文從創新主體、 資源、 環境三個維度對現有相關研究進行整合, 然后從組態思維切入, 探索驅動因素和系統升級之間的復雜關系。理論模型如圖1所示。

1. 創新主體維度。

(1)技術創新機制與系統升級。將技術創新是指主體改進現有技術或開發新技術, 并將其應用于市場的行為(李玉花和簡澤,2021)。現有研究指出, 技術創新是系統升級的關鍵動力和內在靈魂。一方面, 主體自身致力于技術開發、 專有技術突破和產品智能改造等創新活動, 憑借自主創新能力的強化, 使主體生態位發生變動, 從而影響到系統整體的生態場勢, 進而推動系統升級(包宇航和于麗英,2017)。另一方面, 多主體構建技術創新協作平臺, 致力于關鍵核心技術和共性技術的突破、 技術標準體系的完善、 技術多場景的應用等創新活動, 通過系統整體創新能力的提升實現系統升級(武建龍等,2022)。

(2)價值互動機制與系統升級。價值互動是指創新主體圍繞統一價值主張, 基于互惠、 協商、 公平、 信任等交換規則的互動行為(孫靜林等,2023)。現有研究指出, 價值互動會正向推動系統升級。增加互動頻率、 提高合作深度、 拓展合作方式等會大幅提升主體間的信任度、 系統資源投入度以及價值傳遞精準度(霍麗莎和邵云飛,2020), 各主體以最佳狀態進行協同必然會促進系統的高質量發展。Gao等(2019)還指出, 創新主體的互動關系升級可能會引致原系統出現更多的樞紐和子生態, 推動原系統向多中心結構轉變。

2. 創新資源維度。

(1)開放共享機制與系統升級。開放共享是指人才、 資金、 技術等創新資源跨越系統內外邊界的流動交互(Mazzocchi,2004)。大量研究證實了創新資源的開放共享有利于系統升級。各類資源跨領域交叉融合必然會帶來價值的傳遞和知識的溢出, 而新知識的涌現又會反饋于系統使其形成更利于協同創新的新結構(趙健宇等,2020)。同時, 主體在利用資源共享開展合作的過程中會使微小創新產生聚變效應(曾建麗等,2022), 從而催生出更多新產品、 新技術和新商業模式(劉平峰和張旺,2020), 系統整體的功能、 服務、 產品也由此得到升級。

(2)資源編排機制與系統升級。資源編排機制是指對資源從資源獲取到價值產出的完整管理流程, 其強調管理資源和擁有資源一樣重要(Sirmon等,2007)。現有研究表明, 巧妙有效的資源編排已成為推動系統升級的重要方式。首先, 通過對原有資源的選擇性放棄、 保留和發展, 可以有效解決資源冗雜導致的創新效率低下和成本浪費問題(Dierickx和Cool, 1989)。其次, 在資源配置過程中所形成的動態能力有助于系統快速感知環境變化, 激活創新潛能(張青和華志兵,2020)。最后, 主體通過對動態能力的調動、 協調和部署可以突破路徑依賴, 塑造發展新動能新優勢。上述三個階段相互匹配, 最終實現系統升級。

3. 創新環境維度。

(1)創新政策導向機制與系統升級。創新政策導向機制是指通過政府頒布實施的各項政策引導產業的發展(Huang等,2020)。現有研究認為, 科學精準的創新政策是助力系統升級的重要力量。供給側政策可以改變主體創新戰略的布局, 彌補系統資源配置的不足, 并在一定程度上緩解由國際形勢、 技術變革、 社會傾向等事件帶來的產業沖擊(Pipkin和Fuentes,2017)。需求側政策可以激發國民的消費潛力, 實現價值的轉移, 進而加快系統升級進程(Huang等,2020)。環境側政策則可通過營造有利于創新的制度環境, 為系統升級提供切實保障(黃靜,2021)。

(2)市場需求驅動機制與系統升級。市場需求驅動機制是指通過感知和挖掘市場需求反饋, 影響系統主體創新活動的開展(李曉華,2022)。現有研究指出, 市場需求驅動會在一定程度上加快系統升級進程。市場顯性需求為系統發展提供了明確的創新方向, 主體遵循創新方向針對性地開展技術優化、 柔性生產、 跨界聯動等行為, 進而促進系統不斷完善(Pipkin和Fuentes,2017)。而當原系統無法再滿足用戶需求時, 為了更改現狀, 創新主體通過突破核心技術、 吸納異質資源等行為挖掘市場隱性需求, 進而通過系統價值主張的改變推動系統迭代更新(黃靜,2021)。

三、 研究設計

(一)研究方法

fsQCA是一種用于解釋因果復雜性現象的集合分析方法(Ragin,2009)。本文選用該方法主要基于以下原因: 第一, 創新生態系統“復雜性”這一本質特征決定了系統升級是多因素共同作用的結果, 選用該方法能夠有效處理多變量間的耦合關系, 探究實現結果的組合路徑和等效路徑。第二, 該方法內涵的非對稱性思想有助于分析不同組合對于高/非高水平系統升級的影響路徑, 從而更好地揭示案例間的差異性和變量間相互依賴的組態效應(杜運周和賈良定,2017)。

(二)樣本與數據

本文將調研對象定位于我國制造企業, 為了確保系統具備升級的條件, 將選擇標準細化為: 一是企業具有自主品牌; 二是企業所搭建或加入的創新生態系統功能完善, 系統建設規模和應用水平位于行業中上游。

本文采用問卷調查法收集數據。首先結合相關文獻設計初稿; 然后將初始問卷發給10家制造企業進行預調研, 并根據反饋意見調整內容, 形成終稿; 最后以網絡為渠道, 展開為期兩個月的正式調研, 共發放283份問卷, 剔除重復回答、 答案存在明顯規律、 作答時間異常等無效問卷后, 終獲254份問卷, 有效回收率為89.75%。

(三)變量測度

本文所有變量的測量均借鑒已有成熟量表, 并結合我國情景對題項進行適當修正。

1. 條件變量。①技術創新機制(TI), 參考李憶和司有和(2008)、 Zhou等(2005)的量表, 從技術研發、 技術改良和技術應用三個維度設計7個題項進行測量; ②價值互動機制(VI), 參考劉蘭劍和司春林(2011)、 解學梅和王宏偉(2020b)的量表, 從互動數量、 頻率與密度三個維度設計6個題項進行測量; ③開放共享機制(OS), 參考Chesbrough和Bogers(2014)、 Hung和Chou(2013)的量表, 從外向式開放和內向式共享兩個維度設計5個題項進行測量; ④資源編排機制(RA), 參考Sirmon等(2007)的量表, 從對資源的構建、 捆綁和利用三個維度設計8個題項進行測量; ⑤創新政策導向機制(IP), 參考戴亦舒等(2020)的量表, 從對政策的關注和響應程度兩個維度設計5個題項進行測量; ⑥市場需求驅動機制(MD), 參考Kumar等(1998)、 Slater和Narver(2000)的量表, 從對客戶、 市場、 競爭對手的關注程度三個維度設計7個題項進行測量。

2. 結果變量: 制造業創新生態系統升級(SU)。參考Kaplinsky和Morris(2001)與Humphrey和Schmitz(2002)的研究, 并結合《中國制造2025》中所提目標, 從創新生態系統的流程升級、 產品升級、 功能升級和價值鏈升級四個維度設計7個題項進行測量。

(四)變量校準

本文采用模糊集的直接校準法對變量進行校準, 隸屬值參考解學梅和王宏偉(2020a)的研究, 以0.95、 0.5與0.05來確定完全隸屬點、 交叉點和完全不隸屬點, 然后利用fsQCA軟件將原始數據轉化為集合隸屬數據。各變量的校準錨點詳見表1。

(五)信效度分析

本文采用SPSS 26.0和Amos 26.0檢驗樣本數據的信效度, 結果如表2所示。各變量的Cronbach's α系數和組合信度CR均遠大于0.7, 說明量表測量信度較高。各題項的因子載荷均高于0.7, 平均方差提取量AVE均大于0.5, 說明量表收斂效度較好。

四、 結果分析

(一)必要性檢驗

表3的必要性檢驗結果表明, 各前因條件的一致性水平和覆蓋度均低于0.9的認定標準(Ragin,2009), 即這6個前因條件均無法獨立作為產生高/非高水平創新生態系統升級的必要條件, 必須將條件組合起來進行下一步分析。

(二)組態分析

在進行組態分析時, 參考Schneider和Wagemann(2013)的研究成果, 將原始一致性閾值設定為0.8, 案例頻數設定為3(覆蓋率為86%), PRI一致性閾值設定為0.75, 得到實現高水平創新生態系統升級的3個組態(H1、 H2、 H3)和實現非高水平創新生態系統升級的1個組態(L1), 如表4所示。

1. 高水平創新生態系統升級的實現組態。由表4可知, 實現高水平創新生態系統升級存在3條等效路徑, 每個組態的一致性均遠高于標準閾值0.8, 且總體一致性為0.918, 表明3個組態的充分性較高。3個組態的總體覆蓋度為0.494, 這意味著在成功實現高水平創新生態系統升級的案例中, 近50%的案例可用此3條路徑進行解釋。此外, 這3條路徑具有相同的核心條件——價值互動機制, 表明創新主體間的價值互動對高水平創新生態系統升級具有核心推動作用。

(1)組態路徑H1: 互動貫穿的資源開放共享型。組態路徑H1為TI?VI?OS?IP?MD, 其中價值互動機制和開放共享機制為核心條件。該組態結果表明, 創新生態系統在良好的創新環境氛圍下, 可以通過創新資源的廣度開放和高頻流動打破困局, 獲得升級。在此類創新生態系統中, 核心主體具備極強的資源集成能力, 他們會隨時根據價值主張的變動或系統存在的問題優化資源布局, 以保證創新資源最大化的產出、 擴散與應用。依賴于資源共享所建立的新紐帶, 所有主體協同合作, 推動分散的系統結構形成優勢互補、 多點輻射、 高質發展的新結構。同時, 系統會在開放包容和共建共享的合作戰略引導下成為全球新穎且優質資源的引力場, 進而成為合作創新高地。

該類組態的典型案例是小米創新生態系統。小米從成立伊始, 就快速抓住了用戶這一公眾資源, 憑借粉絲效應, 為后期更多伙伴加入系統帶來了廣泛號召力(劉鐵鑫等,2023)。小米一直堅持采用“投資+孵化+并購”的模式, 聯動產業上下游多方主體, 將資金、 技術、 方法論、 產品標準等資源融入到生態土壤中, 成功打造了“竹林式”生態鏈(李雷和劉博,2020)。在“小米生態竹林”中, 所有主體因資源共享有序交織在一起, 在實現資源價值放大的同時借助其延伸建立了海量節點網絡, 通過節點的連接觸及更為廣闊的智能家居、 消費品、 互聯網服務等新領域(劉曉楠,2023), 以此實現多元升級。

(2)組態路徑H2: 互動貫穿的創新主導型。組態路徑H2為TI?VI?RA?IP?MD, 其中技術創新機制、 價值互動機制和市場需求驅動機制為核心條件。該組態結果表明, 創新生態系統通過技術創新和市場需求的有機結合, 再輔以創新資源的編排和相關政策的支持, 能夠突破現有發展瓶頸, 抓住全新市場機遇, 從而實現迭代升級。在此類創新生態系統中, 系統升級的軌跡路徑是由市場需求和技術創新這一對機制相互追逐決定的。當市場在創新中充分發揮導向作用時, 主體就會根據市場需求確立技術創新的立項、 改進和轉化, 進而圍繞創新不斷地調整資源配置組合和主體協同方式, 推動生產工藝、 產品性能、 系統架構等的持續提升; 當技術創新引領市場需求時, 主體則會加大對基礎技術的研發力度, 重視創新與產業間的對接, 推動系統發生顛覆式變革。總之, 借助于二者的有機結合, 可大幅提高創新決策與系統發展的契合程度, 有效降低創新活動的不確定性, 形成技術創新產出與應用、 市場需求反饋和系統升級三者之間的良性循環。

該類組態的典型案例是大疆創新生態系統。大疆以客戶需求為本, 專注于產品創新, 在短短十六年間就通過持續的技術突破和產品迭代成為無人機市場的行業霸主, 并聯合眾多主體成功建立了以“技術開放、 生態共贏”為核心理念的生態系統。創新主體合力在無人機技術領域不斷改進, 將GPS、 圖傳、 飛控等全球先進技術進行最佳集成(李彤,2022), 依靠技術創新推動無人機產業向新的高度發展。同時, 大疆創新性地將無人機開發的關鍵基礎技術完美整合到了其他行業, 如影視、 農業、 工業測繪、 機器人教育等領域, 實現了從無人機生態系統向多元化產品體系的縱深發展(周常寶等,2023)。

(3)組態路徑H3: 互動貫穿的政策—市場雙驅型。組態路徑H3為VI?OS?RA?IP?MD, 其中價值互動機制、 創新政策導向機制和市場需求驅動機制為核心條件。該組態結果表明, 創新生態系統在創新資源有保障的前提下, 可以利用政策和市場的協同驅動推動系統升級。此類系統匯聚了眾多創新主體, 系統開放程度高且資源充足, 但是系統環境面臨著極高的風險和不確定性, 導致產業發展受限。此時, 創新主體需要在洞悉市場需求的基礎上, 結合國家提供的政策支持, 確立創新戰略, 以此降低不穩定的創新環境對系統發展的影響。一旦創新生態系統進入市場和政策雙驅動的新階段, 各類主體便會在市場引導力和政策推動力的指引下快速激發創新活力, 持續釋放資源潛能, 進而促進系統升級。

該類組態的典型案例是蔚來創新生態系統。新能源汽車既是順應時代的自然產物, 也是國家為實現“雙碳”目標大力培育下的人造產物。蔚來在此背景下迅速膨脹, 聯合眾多產業伙伴, 布局打造了由研發、 制造和應用服務整合而成的創新生態系統(武建龍等,2021)。蔚來創新生態系統在步入擴能期后, 依然堅持通過服務至上的經營理念緊跟市場走勢, 靈活調整業務策略。政府在這一時期頒布實施的技術創新、 市場培育和環境規制等政策又有效激發了市場二次成長和推進了產業深度融合(趙天一等,2023), 為其系統更新變革營造了良好的創新環境。

2. 非高水平創新生態系統升級的實現組態。由表4可知, 實現非高水平創新生態系統升級的組態僅有1個, 即L1: ~TI?~VI?RA?~IP?~MD。該組態結果表明: 一是, 在缺乏技術創新機制、 價值互動機制、 創新政策導向機制和市場需求驅動機制的創新生態系統中, 即使具備有效的資源編排, 也不會實現系統升級。此類系統由于缺乏主體提供的協調、 觸達和創新等必要支持, 使得豐富的資源無法對接整個系統, 又因無法及時感知環境變化, 資源多樣異質的優勢就會轉變為矛盾, 該狀態下不僅無法推進系統升級, 還會在極大程度上阻礙系統的健康發展(宋華和陳思潔,2021)。二是, 實現高水平創新生態系統升級的3個組態均存在一個核心條件——價值互動機制, 而在非高水平創新生態系統升級的1個組態中其為核心缺失條件, 充分表明主體間的價值互動是系統升級的關鍵影響因素。

(三)穩健性檢驗

本文使用更為嚴格的PRI一致性閾值來檢驗研究結果的穩健性, 具體做法是將PRI一致性閾值從0.75提高至0.80, 得到的組態分析結果如表5所示。此時, 高水平創新生態系統升級組態的總體一致性由0.918提升至0.925, 總體覆蓋度由0.494降至0.462, 總體差別不大, 均滿足fsQCA設定的研究標準, 且所得構型與原組態完全一致。此外, 非高水平創新生態系統升級組態與原模型結果也一致。本文的研究結果通過了穩健性檢驗。

五、 總結

(一)研究結論

本文結合問卷數據, 采用fsQCA方法, 探究六大關鍵機制對制造業創新生態系統升級的影響, 主要結論如下:

第一, 本文定義了創新生態系統升級的實質內涵。本文通過整合學者們關于創新生態系統升級的相關表述, 提煉出共通點后, 將創新生態系統升級定義為貫穿創新行為的全面跨級躍進過程, 其主要特征是主動性、 系統性和鏈式反應性, 目的是使原系統達到更具競爭力、 韌性更強和更可持續的高階狀態。

第二, 本文提出了一個較為全面的理論框架, 即以創新主體、 創新資源、 創新環境作為基點, 將技術創新、 價值互動、 開放共享、 資源編排、 創新政策導向和市場需求驅動六大機制納入同一分析框架中, 深化了對系統升級機制的探索。

第三, 本文揭示了實現高水平創新生態系統升級的3條等效路徑, 分別是互動貫穿的資源開放共享型、 互動貫穿的創新主導型和互動貫穿的政策—市場雙驅型。實現非高水平創新生態系統升級的組態路徑僅有一條, 且與高水平創新生態系統升級存在非對稱關系。此外, 通過組態分析還發現, 六大機制中不存在構成高/非高水平創新生態系統升級的必要條件, 即單一機制無法獨立驅動系統升級。而價值互動機制在實現高水平創新生態系統升級的3條路徑中均作為核心條件存在, 說明主體間的互動關系對創新生態系統升級具有重要作用。

(二)實踐啟示

一是, 創新主體需要時刻關注彼此間的價值互動關系, “穩”與“進”的良性互動既是保障其他機制運行的基礎, 也是維系多重機制高效耦合的紐帶, 是推進創新生態系統升級的重要橋梁。二是, 企業在推動創新生態系統升級時, 需要根據自身實際情況權衡多種模式的組合效用, 依據優勢選擇適合自身的發展路徑。比如對于創新能力較強的企業, 應優先選擇互動貫穿的創新主導型路徑, 即將技術創新與市場需求結合, 以技術搶新機, 實現系統升級。

(三)研究局限與展望

本文的研究尚存在一些局限, 需要進一步探討完善: 首先, 問卷收集時可以擴大數據來源和樣本量, 以提高研究結論的準確性; 其次, 可以考慮納入更多的前因條件或對本文提出的機制做進一步區分, 以此深挖創新生態系統升級的機制黑箱。

【 主 要 參 考 文 獻 】

包宇航,于麗英.創新生態系統視角下企業創新能力的提升研究[ J].科技管理研究,2017(6):1 ~ 6.

戴亦舒,晏夢靈,董小英.數字化創新中企業對政策關注與績效關系研究[ J].科學學研究,2020(11):2068 ~ 2076.

杜運周,賈良定.組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

高山行,譚靜.創新生態系統持續演進機制——基于政府和企業視角[ J].科學學研究,2021(5):900 ~ 908.

黃林,朱芳陽.基于交互作用視角下的集群企業雙重網絡、網絡能力與集群企業升級研究[ J].經濟體制改革,2018(4):108 ~ 115.

霍麗莎,邵云飛.企業如何構建生態系統實現突破性創新?——資源依賴與網絡嵌入互動機制探析[ J].技術經濟,2020(4):76 ~ 85.

李雷,劉博.生態型企業的合法性溢出戰略——小米公司縱向案例研究[ J].管理學報,2020(8):1117 ~ 1129.

劉平峰,張旺.創新生態系統共生演化機制研究[ J].中國科技論壇,2020(2):17 ~ 27.

劉鐵鑫,杜靜然,伊茹罕.數據驅動能力、創新生態系統“占位”與企業高質量創新——以小米為例[ J].財會月刊,2023(4):105 ~ 114.

劉勇.新時代傳統產業轉型升級:動力、路徑與政策[ J].學習與探索,2018(11):102 ~ 109.

宋華,陳思潔.高新技術產業如何打造健康的創新生態系統:基于核心能力的觀點[ J].管理評論,2021(6):76 ~ 84.

孫靜林,穆榮平,張超.創新生態系統價值共創:概念內涵、行為模式與動力機制[ J].科技進步與對策,2023(2):1 ~ 10.

武建龍,鮑萌萌,陳勁等.產業聯盟創新生態系統升級路徑研究[ J].科研管理,2022(9):20 ~ 31.

武建龍,郝蒙曉,黃靜.“互聯網+”環境下企業創新生態系統的構建研究——以蔚來新能源汽車為例[ J].軟科學,2021(5):70 ~ 77.

武建龍,王野,王志浩等.產業聯盟創新生態系統演進機理研究——以TD產業聯盟為例[ J].情報雜志,2017(11):200 ~ 207+185.

解學梅,王宏偉.開放式創新生態系統價值共創模式與機制研究[ J].科學學研究,2020a(5):912 ~ 924.

解學梅,王宏偉.網絡嵌入對企業創新績效的影響機理:一個基于非研發創新的有調節中介模型[ J].管理工程學報,2020b(6):13 ~ 28.

楊力,劉敦虎,魏奇鋒.共生理論下區域創新生態系統能級提升研究[J/OL].科學學研究:1 ~ 21[2022-12-07].https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20221202.001.

曾建麗,劉兵,張躍勝.中國區域科技人才集聚與創新環境協同度評價研究——基于速度狀態與速度趨勢動態視角[ J].大連理工大學學報(社會科學版),2022(1):50 ~ 59.

張青,華志兵.資源編排理論及其研究進展述評[ J].經濟管理,2020(9):193 ~ 208.

趙健宇,付程,襲希.知識嵌入性、知識流動與戰略聯盟結構升級的關系研究[ J].管理評論,2020(1):91 ~ 106.

趙天一,王宏起,李玥等.新興產業創新生態系統綜合優勢形成機理——以新能源汽車產業為例[J/OL].科學學研究:1-18[2023-02-22].https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20230221.005.

Dierickx I., Cool K.. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage[ J].Management Science,1989(12):1504 ~ 1511.

Humphrey J., Schmitz H.. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?[ J].Regional Studies,2002(9):1017 ~ 1027.

Hung K. P., Chou C.. The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence[ J].Technovation,2013(10):368 ~ 380.

Mazzocchi S.. Open innovation: The new imperative for creating and profi-ting from technology[ J].Innovation,2004(3):474.

Nosella A., Petroni G.. Multiple network leadership as a strategic asset: The Carlo Gavazzi space case[ J].Long Range Planning,2007(2):178 ~ 201.

Pipkin S., Fuentes A.. Spurred to upgrade: A review of triggers and consequences of industrial upgrading in the global value chain literature[ J].World Development,2017(98):536 ~ 554.

Schneider C. Q., Wagemann C.. Set-theoretic methods for the social scien-ces: A guide to qualitative comparative analysis[ J].International Journal of Social Research Methodology,2013(2):165 ~ 169.

Slater S. F., Narver J. C.. The positive effect of a market orientation on business profitability: A balanced replication[ J].Journal of Business Research,2000(1):69 ~ 73.

Zhou K. Z., Yim C. K., Tse D. K.. The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations[ J].Journal of Marketing,2005(2):42 ~ 60.

(責任編輯·校對: 喻晨? 陳晶)

【基金項目】國家自然科學基金項目“數字文化產業創新生態系統價值共創研究:動因、機制與演化”(項目編號:72104137);上海市青年科技英才揚帆計劃項目“上海融合性數字產業‘卡脖子技術甄選機制與攻關路徑研究”(項目編號:21YF1415900);上海市軟科學研究項目“面向上海未來產業培育的顛覆性技術識別及突破路徑研究”(項目編號:23692123100)

【作者單位】1.上海工程技術大學管理學院, 上海 201620;2.上海應用技術大學經濟與管理學院, 上海 201418