數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響

魯釗陽 杜雨潼 鄧琳鈺

DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2023.23.018

【摘要】數字普惠金融的誕生和發(fā)展源于國家經濟發(fā)展的需要, 其離不開服務國家經濟發(fā)展的宗旨。本文在分析數字普惠金融影響實體經濟發(fā)展的理論基礎之上, 以我國286個地級市2011 ~? 2020年數據為樣本, 實證檢驗數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響及機制。研究結果表明, 數字普惠金融能有效促進實體經濟發(fā)展, 且這一效應主要體現在數字普惠金融的覆蓋廣度和使用深度兩個方面。機制檢驗表明, 數字普惠金融通過提高研發(fā)創(chuàng)新水平、 推動產業(yè)結構升級賦能實體經濟發(fā)展。進一步分析表明, 隨著數字普惠金融的發(fā)展, 其對實體經濟的影響呈現邊際遞減趨勢。

【關鍵詞】數字普惠金融;實體經濟;研發(fā)創(chuàng)新;產業(yè)結構升級

【中圖分類號】 F832? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)23-0128-7

一、 引言

黨的二十大報告指出, 要堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上。作為現代經濟的核心, 金融在新時期和新階段發(fā)揮的引領作用愈加凸顯, 為進一步增強金融對其他領域帶來的紅利效應, 我國早在2015年發(fā)布的《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中就提出了持續(xù)推進普惠金融的政策措施, 旨在為劣勢企業(yè)(如小微、 初創(chuàng)企業(yè))、 弱勢人群(如貧困、 老年群體)等提供便捷有效的金融服務。而在數字化、 新技術的沖擊下, 融合了新要素與新科技的金融體系, 從產品到服務都產生了實質性的變化。2016年我國央行推動各國協(xié)同發(fā)布《G20數字普惠金融高級原則》, 首次正式提出“數字普惠金融”理念, 其泛指一切通過數字技術促進普惠金融的行為, 涵蓋各類金融產品與金融服務。數字普惠金融的誕生和發(fā)展源于國家經濟發(fā)展的需要, 其離不開服務國家經濟發(fā)展的宗旨, 那么數字普惠金融對經濟, 尤其是對國家至關重要的實體經濟的影響究竟如何, 值得探究。

從既有研究來看, 直接探究數字普惠金融與實體經濟之間關系的文獻較少。比如, 成學真和龔沁宜(2020)、 呂江林等(2021)使用省級層面數據探究了數字普惠金融對實體經濟的影響及其傳導機制; 盛明泉等(2022)使用上市公司數據探究了數字惠普金融對實體企業(yè)發(fā)展的影響。圍繞數字普惠金融與實體經濟的相關研究成果則較多, 比如, 在數字普惠金融對宏觀經濟的影響方面, 數字普惠金融不僅能夠提升對外貿易質量(Pan等,2021)、 促進產業(yè)結構轉型升級(郭守亭和金志博,2022)、 推動經濟高質量發(fā)展(張珍花和楊朝暉,2022)和區(qū)域高質量發(fā)展(He等,2022), 還能縮小區(qū)域間的經濟差距(李彥龍和沈艷,2022)、 降低貧困發(fā)生的概率(楊義武和孫小龍,2022)。農村是我國經濟高質量發(fā)展的薄弱區(qū)域, 數字普惠金融為農村地區(qū)帶來了巨大的發(fā)展紅利和機遇。在對農業(yè)的影響方面, 數字普惠金融顯著促進了農業(yè)產出(方觀富和蔡莉,2022)、 提高了農業(yè)全要素生產率(唐建軍等,2022)、 推動了鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展(陳一明和溫濤,2023)和產業(yè)融合發(fā)展(張林和溫濤,2022); 在對農村的影響方面, 數字普惠金融促進了城鄉(xiāng)融合發(fā)展(崔建軍和趙丹玉,2023)、 縮小了城鄉(xiāng)收入差距(宋科等,2022)、 推動了農村電商的發(fā)展(姚利好等,2022); 在對農民的影響方面, 數字普惠金融緩解了老年人口的相對貧困(陳平等,2022)、 提高了居民的風險應對能力(李政和李鑫,2022)和風險平滑能力(王勛和王雪,2022)、 弱化了農戶投資對儲蓄的依賴性(許月麗等,2022)、 提高了農戶生產經營投資(周月書和苗哲瑜,2023)。

雖然眾多學者對數字普惠金融展開了豐富的探究, 但在數字普惠金融對實體經濟的影響方面仍有進一步拓展的空間。既有研究使用省級層面和企業(yè)層面的數據探究了數字普惠金融對實體經濟的影響, 缺乏在城市層面對這一關系的探討。本文研究的創(chuàng)新點可能有以下兩點: 第一, 圍繞數字普惠金融能否以及如何促進實體經濟發(fā)展問題, 分別從理論和實證檢驗層面進行研究, 特別是采用更為微觀的地級市層面數據實證檢驗數字普惠金融能否促進實體經濟發(fā)展問題, 這可以進一步充實數字普惠金融和實體經濟發(fā)展理論; 第二, 充分考慮到國內不同地區(qū)之間經濟社會發(fā)展的現實差異, 采用地級市層面的數據資料, 考察數字普惠金融對實體經濟影響的異質性和作用機制, 這為地方政府發(fā)展實體經濟提供了新的思路。

二、 理論分析與研究假說

基于自身的獨特優(yōu)勢, 數字普惠金融從宏觀和微觀兩個層面深刻影響實體經濟的發(fā)展。在宏觀方面, 從金融結構來看, 我國金融體系的特征為銀行主導、 市場為輔(李揚,2017), 但在調節(jié)經濟和分配資源的過程中, 由于科技水平的不足和經營理念的導向, 金融供給和需求經常存在錯配現象, 無法完全發(fā)揮銀行主導的優(yōu)勢, 反而和市場作用相沖突, 出現道德風險和逆向選擇問題。而數字普惠金融能夠提高金融市場信息的公開透明度, 暢通金融供需對接的阻力, 從而提高金融市場的運行效率(傅利福等,2021), 擴大和強化銀行的職能, 有助于解決金融市場失靈問題。從金融要素來看, 利率架起了金融部門與實體部門聯(lián)系的橋梁, 牽動投資與儲蓄、 供給與需求的動態(tài)調整, 影響資源配置效率與實體經濟發(fā)展。信貸管理對市場個體的投融資能力產生影響, 進而影響產出與經濟發(fā)展。資產價格的波動則引起實體價值的變化, 影響投融資的方向和資源配置, 從而沖擊實體經濟。而市場主體對現有制度、 環(huán)境的預期行為貫穿金融影響實體經濟的整個階段, 體現在理性預期下的經濟促進效應和非理性預期下的經濟沖擊效應(劉曉光等,2019)。數字普惠金融對金融要素的影響可以從數字技術和普惠理念兩個方面進行分析: 數字技術的應用提高了信貸管理的能力和效率, 降低了借貸雙方的投融資風險, 強化了金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性, 能實時監(jiān)測資產價格的波動幅度和方向, 為相關部門調控決策提供依據(任碧云和關秋,2023); 普惠理念下的金融供給根據不同群體的金融需求實行了差異化的利率產品和方案, 旨在讓廣大弱勢群體獲得便捷有效的金融服務(李建偉 等,2022); 數字性和普惠性均提高了市場主體對現有金融市場的理性預期能力, 有利于降低非理性行為對經濟發(fā)展的負面效應。在微觀方面, 數字普惠金融可以有效降低金融機構的金融服務成本和信息獲取成本, 提高普通弱勢群體的金融可及性, 切實緩解中小型企業(yè)、 個體商戶的“融資難”問題, 有效解決傳統(tǒng)金融服務過程中存在的信息不對稱和信貸約束問題, 也為個人開辟新的收入渠道和就業(yè)機會、 進行投資理財提供了機遇。基于此, 本文提出假說如下:

H1: 數字普惠金融能促進實體經濟發(fā)展。

實踐已經表明, 研發(fā)創(chuàng)新能力是實體經濟穩(wěn)步發(fā)展的關鍵。首先, 研發(fā)創(chuàng)新不斷推動著生產方式、 管理模式的變革, 對實體企業(yè)運營過程中的成本、 費用和利潤產生影響, 是企業(yè)擴大規(guī)模和提高運營效率的核心因素; 其次, 研發(fā)創(chuàng)新成果的空間外溢效應和產業(yè)集聚效應能讓創(chuàng)新紅利擴散到周邊地區(qū)和上下游產業(yè), 進而推動地區(qū)實體經濟的擴張和優(yōu)勢產業(yè)的形成。但受限于舊有體制模式和現有金融市場的缺陷, 金融與實體經濟之間發(fā)展失衡, 金融供給能力和風險防范能力不足, 使得區(qū)域研發(fā)創(chuàng)新能力受到極大的阻礙, 主要表現在廣大中小實體企業(yè)中。為了擴大企業(yè)規(guī)模、 保持市場份額, 中小企業(yè)對研發(fā)創(chuàng)新活動的需求較為迫切, 但研發(fā)創(chuàng)新需要大量的資金投入, 也存在一定的風險, 許多中小型企業(yè)受限于自身擔保能力、 信用水平和行業(yè)特征, 在融資借貸中處于劣勢地位, 無法獲得足夠的金融資源(李百興和魏蕊,2023)。數字普惠金融具有鮮明的數字技術特征和普惠特征, 能有效提高實體經濟金融資源配置效率, 也能為新興產業(yè)和扶持產業(yè)的發(fā)展提供有力支持。從微觀層面來看, 數字普惠金融拓寬了中小型企業(yè)的融資渠道, 提高了企業(yè)融資效率, 降低了融資成本(李賓和龔爽,2022), 重塑了金融機構傳統(tǒng)的信用評級方式, 利用科技手段快速完整地獲取企業(yè)信息, 通過數據整合與分析全面評估企業(yè)的經營風險和金融需求, 減少金融市場信息不對稱現象, 有利于增強企業(yè)與金融機構之間的交流與合作, 切實緩解中小型企業(yè)“融資難”“融資貴”的困境(王敏和李兆偉,2023); 從中觀層面來看, 數字普惠金融具有較強的政策傾斜效應, 能為區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)和新興產業(yè)的發(fā)展提供更強勢的金融支持, 利用數字科技手段防范化解產業(yè)發(fā)展過程中可能出現的金融風險, 從而推動產業(yè)結構升級, 賦能實體經濟發(fā)展。基于此, 本文提出假說如下:

H2: 數字普惠金融通過提高研發(fā)創(chuàng)新水平推動實體經濟發(fā)展。

H3: 數字普惠金融通過促進產業(yè)結構升級推動實體經濟發(fā)展。

三、 研究設計與數據來源

(一)變量與模型

1. 被解釋變量: 實體經濟發(fā)展(dre)。出于研究目的的不同, 既有研究對實體經濟發(fā)展的度量指標有全要素生產率、 國內生產總值、 剔除金融業(yè)和房地產業(yè)之后的生產總值等。考慮到地級市層面數據的可得性, 本文主要借鑒黃群慧(2017)、 王儒奇和陶士貴(2022)的研究, 使用第二產業(yè)生產總值度量實體經濟發(fā)展。

2. 解釋變量: 數字普惠金融(dif)。針對如何測度數字普惠金融問題, 理論界目前并沒有一致的意見。基于研究的實際需要, 本文采用“北京大學數字普惠金融指數”衡量數字普惠金融。這是因為“北京大學數字普惠金融指數”對數字普惠金融的測度相對擁有權威性, 得到了學術界的認可和關注(郭峰等,2020)。

3. 中介變量: 研發(fā)創(chuàng)新水平(rdi)和產業(yè)結構升級(ist)。借鑒已有文獻的通常做法, 以發(fā)明專利申請數量測度研發(fā)創(chuàng)新水平, 以第三產業(yè)與第二產業(yè)的比值測度產業(yè)結構升級。

4. 控制變量。借鑒王軍等(2023)的研究, 本文控制了如下可能影響實體經濟的變量: 人口密度(dop), 以每平方千米的常住人口數量度量; 環(huán)境水平(epl), 以城市工業(yè)二氧化硫排放量度量; 失業(yè)水平(upl), 以城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數度量; 城市規(guī)模(ubs), 以年末戶籍人口數度量; 醫(yī)療水平(mel), 以年末醫(yī)院床位數度量; 交通水平(tfl), 以年末公共汽車數量度量; 開放程度(odg), 以年度外資使用金額度量。

(二)模型構建

首先, 為探究數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響, 構建如下基準回歸模型:

drei,t=α0+α1difi,t+α2controli,t+zi+yt+εi,t(1)

式(1)中, dre代表實體經濟發(fā)展, i代表地區(qū), t代表時期, α為待估參數, dif代表數字普惠金融, control代表控制變量, z為城市固定效應, y為時間固定效應, ε為隨機誤差項。

其次, 為探究數字普惠金融到底是通過什么方式影響實體經濟的, 構建如下中介效應模型:

medi,t=β0+β1difi,t+β2controli,t+zi+yt+εi,t(2)

drei,t=γ0+γ1difi,t+γ2medi,t+γ3controli,t+zi+yt+εi,t(3)

其中, med為中介變量(研發(fā)創(chuàng)新水平和產業(yè)結構升級), 其他符號與式(1)相同。

(三)數據來源與處理說明

根據測度指標的不同, 本文研究所使用的數據來源存在差異。比如, 有關數字普惠金融方面的數據來源于“北京大學數字普惠金融指數”課題組, 專利數據來源于中國研究數據庫(CNDRS), 其他數據則來源于相關年份各省市的《統(tǒng)計年鑒》; 也有部分測度指標的數據來源于相關年份的《中國城市統(tǒng)計年鑒》。目前能獲取的“數字普惠金融指數”區(qū)間為2011 ~ 2020年, 因此本文研究樣本時間段為2011 ~ 2020年。為消除價格因素的影響, 本文對涉及貨幣計量的指標均進行GDP平減指數處理。為統(tǒng)一量綱, 本文還對無單位、 數量和金額的變量進行對數化處理, 對比率變量取其原始數值。剔除數據缺失嚴重的城市, 最終得到286個地級市2011 ~ 2020的數據。

四、 實證分析

(一)描述性統(tǒng)計

變量的描述性統(tǒng)計結果如表1所示。實體經濟發(fā)展(dre)的均值為6.4773, 標準誤為1.0425, 說明不同地區(qū)的實體經濟發(fā)展水平存在較大的差異。數字普惠金融(dif)的均值為5.0535, 標準誤為0.5177, 表明不同地區(qū)的數字普惠金融發(fā)展水平存在一定的差異。其他變量均具有一定的差異, 且基本符合正態(tài)分布特征。

(二)實證結果與分析

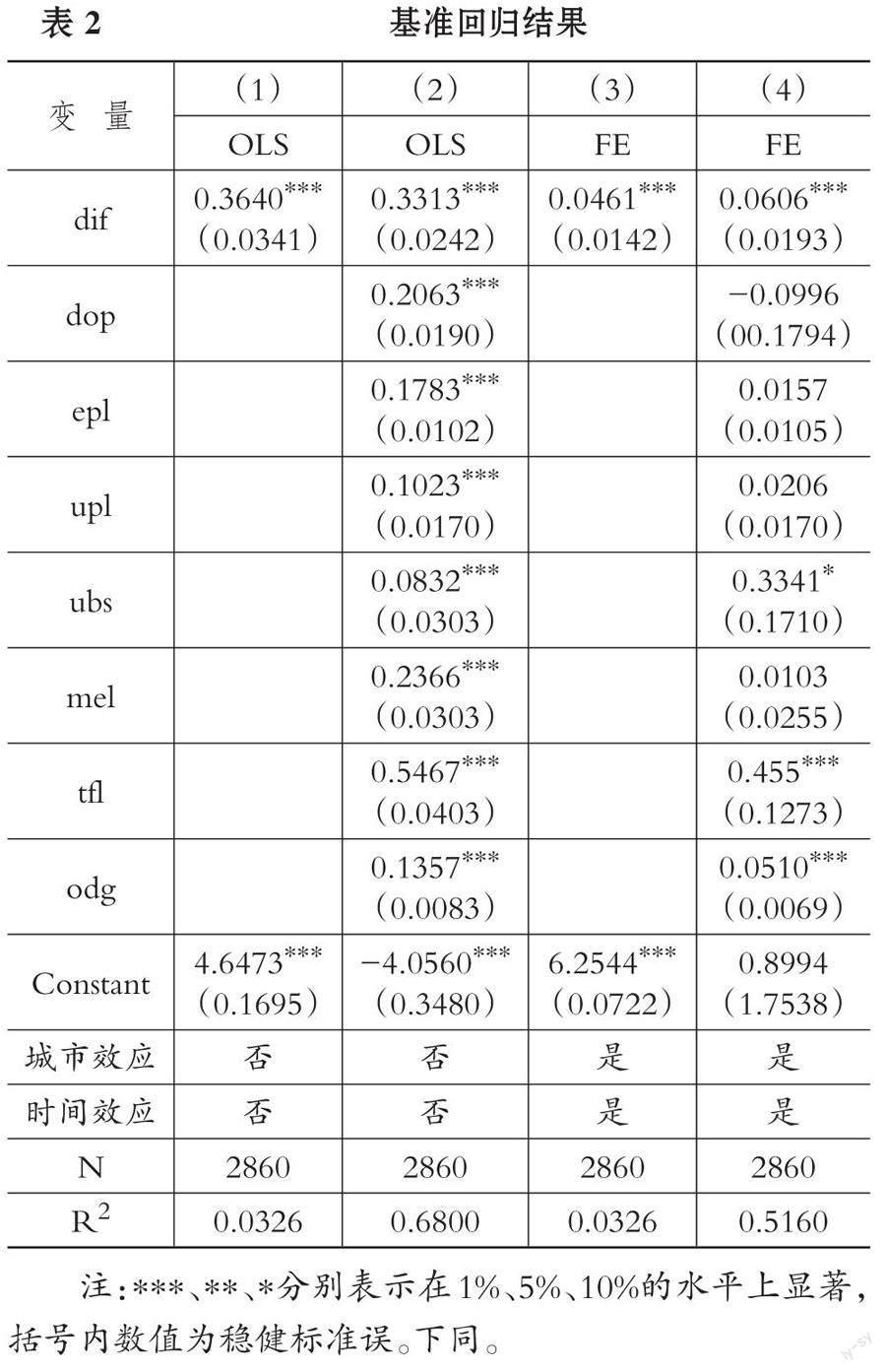

本文首先使用最小二乘法(OLS)進行回歸分析, 結果如表2第(1)、 第(2)列所示。通過判斷核心解釋變量系數的顯著性(系數在1%的水平上顯著)和正負(系數為正)可知, 數字普惠金融能夠促進實體經濟發(fā)展。但該方法未考慮不同城市的個體差異以及隨時間而變的宏觀經濟影響, 估計結果存在偏誤, 因此通過診斷性檢驗, 本文選擇固定效應(FE)重新進行回歸, 回歸結果如表2第(3)、 第(4)列所示。很顯然, 核心解釋變量系數的顯著性和正負與采用最小二乘法(OLS)的回歸結果一致, 數字普惠金融促進實體經濟發(fā)展的結論依然成立。在添加控制變量之后, 數字普惠金融每提高1個百分點, 實體經濟發(fā)展就會提升6.06個百分點。綜上, H1得到驗證。實踐也表明, 融合了金融科技和普惠理念的數字普惠金融顯著提高了個體金融可及性, 通過合理分配金融資源滿足了廣大群體的金融服務需求, 為實體經濟發(fā)展夯實了基礎。從控制變量來看, 城市規(guī)模越大, 一方面會使得人力資本越富裕, 能夠促進經濟快速增長, 但另一方面人口過多又會導致資源供給不足, 抑制經濟進一步增長, 兩者存在相互抵消作用。就本文研究結果來看, 城市規(guī)模對經濟的促進作用更強; 交通是城市經濟發(fā)展的建設基礎, 交通便利程度越高, 越能促進經濟發(fā)展; 對外開放水平越高, 對外貿易和投資越繁榮, 越能夠促進地區(qū)實體經濟發(fā)展。

(三)穩(wěn)健性檢驗

1. 考慮內生性問題。由于數字普惠金融在促進實體經濟發(fā)展的同時, 也會受到實體經濟發(fā)展對其產生的逆向促進作用, 因此兩者可能存在互為因果關系, 導致回歸結果存在偏誤。對此, 本文使用工具變量法重新進行回歸, 借鑒張勛等(2020)的研究, 使用樣本地區(qū)到杭州市球面距離和數字普惠金融滯后期的交乘項作為數字普惠金融的工具變量。杭州的數字金融發(fā)展水平處于全國領先地位, 可以預期距離杭州市越近的地區(qū), 數字普惠金融的發(fā)展越好, 兩者存在一定的關聯(lián)性; 而城市的實體經濟發(fā)展水平與自身的建設水平、 稟賦條件有關, 其到杭州市的球面距離對其沒有直接影響。工具變量法回歸結果如表3第(1)列所示, 很顯然, 工具變量法的實證結果與前文保持一致, 說明前文的研究結論穩(wěn)健。

2. 替換被解釋變量。Elvidge等(2007)指出, 夜間燈光是人類特有的行為, 可以作為相關活動的代理指標。借助夜間燈光亮度數據衡量一個國家或地區(qū)的經濟活動, 可以彌補傳統(tǒng)GDP統(tǒng)計中技術落后和人為干擾的缺點, 因此越來越多的學者以夜間燈光亮度數據作為經濟發(fā)展水平的代理變量(Yang等,2022;徐康寧等,2015;Henderson等,2012)。因此, 本文使用美國國家海洋和大氣管理局發(fā)布的 DMSP_OLS夜間燈光遙感數據, 提取我國286個樣本城市對應年份的夜間燈光亮度數據作為實體經濟發(fā)展的代理變量重新進行回歸分析。回歸結果如表3第(2)列所示, 核心解釋變量的顯著性和正負并沒有發(fā)生本質變化, 這進一步表明了前文研究結果的穩(wěn)健性。

3. 分樣本回歸。按照已有文獻的通常做法, 本文將研究樣本分為東部地區(qū)、 中部地區(qū)和西部地區(qū)三個子樣本, 從不同區(qū)域的角度檢驗數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響。回歸結果如表3第(3)、 第(4)、 第(5)列所示, 東部地區(qū)、 中部地區(qū)和西部地區(qū)數字普惠金融的系數均在1%的水平上顯著為正, 說明數字普惠金融能夠促進實體經濟的發(fā)展, 前文結果穩(wěn)健。

(四)異質性分析

數字普惠金融指數是一個涵蓋多領域、 多維度的綜合指標, 其中, 覆蓋廣度、 使用深度、 數字化程度是數字普惠金融最重要的三個維度, 分別反映了數字普惠金融的輻射范圍、 應用程度和智能水平。對此, 本文選取綜合指標中所包含的三個維度子指標來進一步實證檢驗數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響。表4第(1)、 (2)、 (3)列分別為數字普惠金融覆蓋廣度(dif-r)、 使用深度(dif-u)和數字化程度(dif-d)對實體經濟發(fā)展的回歸結果。可以看出, 覆蓋廣度的系數在1%的水平上顯著為正, 使用深度的系數在5%的水平上顯著為正, 表明覆蓋廣度和使用深度促進了實體經濟發(fā)展, 是數字普惠金融促進實體經濟發(fā)展的重要方式。而數字化程度的系數并不顯著, 表明數字化程度對實體經濟發(fā)展的影響不明顯, 原因可能是: 一方面, 我國數字化程度還處于初級階段, 難以對實體經濟的發(fā)展產生直接作用; 另一方面, 數字化本身可能對實體經濟的影響具有間接性和隱蔽性, 需要從更加深入的層面探究兩者之間的關系。

(五)影響機制分析

由前文理論分析可知, 數字普惠金融通過提高研發(fā)創(chuàng)新水平和促進產業(yè)結構升級來促進實體經濟發(fā)展, 由此基于式(1) ~ (3)探究數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響機制。為便于比較, 將表2第(4)列結果移至表5第(1)列。表5第(2)、 第(4)列分別為數字普惠金融對中介變量的回歸結果, 很顯然, 核心解釋變量的系數均在1%的水平上顯著為正, 這說明數字普惠金融對研發(fā)創(chuàng)新水平和產業(yè)結構升級均具有顯著的正向效應; 第(3)、 (5)列為數字普惠金融和中介變量對實體經濟發(fā)展的共同影響, 很顯然, 數字普惠金融和中介變量的系數均在1%的水平上顯著, 說明中介變量的中介效應顯著; 進一步地, 數字普惠金融通過提高研發(fā)創(chuàng)新水平、 推動產業(yè)結構升級促進實體經濟發(fā)展的結論成立, H2、 H3得到驗證。

四、 門檻效應檢驗

本文借鑒Hansen(1999)的研究, 構建如下門檻回歸模型:

drei,t=?1difi,t×I(dif≤λ1)+?2difi,t×I(λ1

其中, dif為門檻變量, λ為待估門檻值, I(?)為示性函數, 若括號中表達式成立, I等于1, 否則為0。其他符號含義與式(1)相同。

由于不同區(qū)域的經濟發(fā)展水平和自然資源稟賦存在客觀差異, 因此本研究將樣本分為東部地區(qū)、 中部地區(qū)和西部地區(qū)分別進行檢驗。首先, 進行門檻特征的診斷性檢驗, 借鑒魯釗陽和杜雨潼(2022)的做法, 采用拔靴(Bootstrap)法進行400次反復抽樣, 檢驗結果如表6所示。東部地區(qū)樣本通過了單一門檻測試, 門檻估計值為5.5649, 表明在東部地區(qū), 數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響存在單一門檻特征; 中部地區(qū)沒有通過門檻測試; 西部地區(qū)通過了雙重門檻測試, 門檻估計值為5.2182和5.3628, 表明在西部地區(qū), 數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響存在雙重門檻特征。

其次, 在得到門檻特征的估計結果之后, 對門檻系數進行估計, 估計結果如表7所示。對東部地區(qū)樣本而言, 當數字普惠金融門檻值不高于5.5649時, 數字普惠金融每提高1個單位, 實體經濟發(fā)展水平平均提升0.2040個單位; 當數字普惠金融門檻值大于5.5649時, 數字普惠金融每提高1個單位, 實體經濟發(fā)展水平平均提升0.1731個單位, 表明數字普惠金融的影響呈現邊際遞減趨勢。對西部地區(qū)樣本而言, 隨著門檻值的不斷提升, 數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響從0.2712下降為0.1591, 表明數字普惠金融的影響呈現邊際遞減趨勢。綜上, 無論是東部地區(qū)還是西部地區(qū), 數字普惠金融對實體經濟發(fā)展的影響均存在邊際遞減效應, 也就是說, 隨著數字普惠金融的發(fā)展, 其對實體經濟的影響效應逐漸減弱。造成這一結果的原因不難理解: 數字普惠金融旨在通過數字技術和普惠理念擴大金融供給覆蓋范圍、 提高金融資源使用效率和使用頻率, 進而全面增強金融服務實體經濟的能力; 隨著金融制度的不斷優(yōu)化, 金融服務實體經濟的能力不斷增強, 金融體系既有的缺陷和不足得到進一步完善, 數字普惠金融對實體經濟的影響力度也會不斷減小。

五、 研究結論及對策

圍繞數字普惠金融能否以及如何促進實體經濟發(fā)展的問題, 本文在剖析數字普惠金融促進實體經濟發(fā)展研究假說的基礎上, 以我國286個地級市2011 ~ 2020年的數據為例進行實證研究。研究結果表明, 數字普惠金融顯著促進了實體經濟發(fā)展, 這一促進效應更多地體現在數字普惠金融的覆蓋廣度和使用深度兩個方面。機制檢驗表明, 數字普惠金融通過促進研發(fā)創(chuàng)新水平、 推動產業(yè)結構升級賦能實體經濟發(fā)展, 數字普惠金融對實體經濟的促進作用呈邊際遞減趨勢。

基于上述研究結論, 要更好地發(fā)揮數字普惠金融對實體經濟的促進效應, 還需在以下幾個方面做出努力: 第一, 深入貫徹落實數字普惠金融發(fā)展規(guī)劃, 提高各類群體的金融可及性, 回歸“金融服務實體經濟”本源。要以數字普惠金融為突破口, 加快金融供給側結構性改革, 破解金融供需失衡的現狀, 有效抑制金融的無序、 盲目擴張; 要以市場需求為立足點, 打造特色化、 定制化的金融產品與服務, 吸引長尾客戶, 激發(fā)市場內需活力, 引導數字普惠金融與實體經濟的融合發(fā)展。第二, 擴大數字普惠金融輻射范圍, 增強數字普惠金融的“普惠性”。一是進一步發(fā)揮數字普惠金融的包容性特質, 拓展金融應用場景, 聚焦普惠群體、 新興產業(yè)等重點領域, 開展數字互聯(lián)網場景共建的試點范圍, 拓展金融服務的內容和方式, 健全數字普惠金融服務體系, 擴大數字普惠金融覆蓋范圍, 為實體經濟發(fā)展提供全方位的金融服務支撐。二是要完善數字普惠金融基礎設施建設。一方面以金融科技賦能傳統(tǒng)普惠金融, 整合各類普惠金融服務資源, 搭建面向廣大中小企業(yè)的數字化平臺; 另一方面, 以“村村通”為導向加快農村地區(qū)的通信網絡建設, 盤活涉農數據要素, 引導金融資源與農村資本對接, 有效提升金融資源的使用效率, 全面改善優(yōu)化金融資源配置。第三, 圍繞數字普惠金融建設多元化投融資體系, 以“支農支小”為節(jié)點, 織密數字普惠金融保障網。要用足用好貨幣信貸政策, 圍繞企業(yè)技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新采取“投貸聯(lián)動”模式, 解決企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新活動中的融資約束問題。打造惠農利民的數字普惠金融服務共享協(xié)調機制, 高度重視數字技術的應用與發(fā)展, 實現風險控制的網絡化、 標準化、 智能化。筑牢產業(yè)發(fā)展金融安全根基, 強化金融機構風險預警與處理能力, 防范化解產業(yè)發(fā)展金融風險, 暢通產業(yè)結構優(yōu)化升級的路徑機制, 實現金融資源在經濟發(fā)展重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的高效配置。第四, 各地方政府要基于本地區(qū)實際情況和發(fā)展特點, 根據需求導向和問題導向, 多措并舉助力金融服務實體經濟發(fā)展。要持續(xù)推動科創(chuàng)金融發(fā)展, 積極創(chuàng)建科創(chuàng)金融改革試驗區(qū), 打造新片區(qū)科技保險創(chuàng)新引領區(qū), 建設與科創(chuàng)企業(yè)全生命周期相適應的金融服務生態(tài)系統(tǒng)。要搭建特色金融服務平臺, 完善大數據普惠金融應用系統(tǒng)、 普惠金融顧問制度等, 用多元化金融服務方式持續(xù)激發(fā)市場主體活力。要持續(xù)扎實推進地方金融監(jiān)管信息平臺建設, 以科技手段提升監(jiān)管效能, 健全金融風險防范化解工作機制, 提升風險監(jiān)測和風險防范化解能力, 牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、 系統(tǒng)性風險的底線。

【 主 要 參 考 文 獻 】

陳平,王書華,王小騰等.數字普惠金融對多維相對貧困的影響研究——基于老齡化的視角[ J].經濟問題,2022(11):36 ~ 43.

陳一明,溫濤.數字普惠金融能促進鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展嗎——基于空間計量模型的分析[ J].農業(yè)技術經濟,2023(1):32 ~ 44.

成學真,龔沁宜.數字普惠金融如何影響實體經濟的發(fā)展——基于系統(tǒng)GMM模型和中介效應檢驗的分析[ J].湖南大學學報(社會科學版),2020(3):59 ~ 67.

崔建軍,趙丹玉.數字普惠金融能夠促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展嗎?——基于門檻效應模型的實證檢驗[ J].經濟問題探索,2023(3):79 ~ 96.

方觀富,蔡莉.數字普惠金融如何影響農業(yè)產出:事實、機制和政策含義[ J].農業(yè)經濟問題,2022(10):97 ~ 112.

傅利福,厲佳妮,方霞等.數字普惠金融促進包容性增長的機理及有效性檢驗[ J].統(tǒng)計研究,2021(10):62 ~ 75.

郭峰,王靖一,王芳等.測度中國數字普惠金融發(fā)展:指數編制與空間特征[ J].經濟學(季刊),2020(4):1401 ~ 1418.

郭守亭,金志博.數字普惠金融對區(qū)域產業(yè)結構升級的空間溢出效應研究[ J].經濟經緯,2022(6):77 ~ 87.

黃群慧.論新時期中國實體經濟的發(fā)展[ J].中國工業(yè)經濟,2017(9):5 ~ 24.

李百興,魏蕊.企業(yè)創(chuàng)新質量成本及其分擔機制研究[ J].財會月刊,2023(9):60 ~ 64.

李賓,龔爽,曾雅婷等.數字普惠金融、融資約束與中小企業(yè)財務可持續(xù)[ J].改革,2022(5):126 ~ 142.

李建偉,崔傳浩,王薇等.數字普惠金融是否增強了“雙循環(huán)”的內生動力——基于居民消費升級視角[ J].財會月刊,2022(12):137 ~ 146.

李彥龍,沈艷.數字普惠金融與區(qū)域經濟不平衡[ J].經濟學(季刊),2022(5):1805 ~ 1828.

李揚.努力建設“現代金融”體系[ J].經濟研究,2017(12):4 ~ 7.

李政,李鑫.數字普惠金融與未預期風險應對:理論與實證[ J].金融研究,2022(6):94 ~ 114.

劉曉光,茍琴,姜天予等.金融結構、經濟波動與經濟增長——基于最優(yōu)產業(yè)配置框架的分析[ J].管理世界,2019(5):29 ~ 43+198.

魯釗陽,杜雨潼.數字經濟賦能農業(yè)高質量發(fā)展的實證研究[ J].中國流通經濟,2022(11):3 ~ 14.

呂江林,葉金生,張斕弘等.數字普惠金融與實體經濟協(xié)同發(fā)展的地區(qū)差異及效應研究[ J].當代財經,2021(9):53 ~ 65.

任碧云,關秋.金融科技、信貸錯配與非金融企業(yè)部門杠桿率風險[ J].財會月刊,2023(6):114 ~ 123.

盛明泉,項春艷,謝睿等.數字普惠金融能否抑制實體企業(yè)“脫實向虛”[ J].首都經濟貿易大學學報,2022(1):96 ~ 112.

宋科,劉家琳,李宙甲等.數字普惠金融能縮小縣域城鄉(xiāng)收入差距嗎?——兼論數字普惠金融與傳統(tǒng)金融的協(xié)同效應[ J].中國軟科學,2022(6):133 ~ 145.

唐建軍,龔教偉,宋清華等.數字普惠金融與農業(yè)全要素生產率——基于要素流動與技術擴散的視角[ J].中國農村經濟,2022(7):81 ~ 102.

王軍,劉小鳳,朱杰等.數字經濟能否推動區(qū)域經濟高質量發(fā)展?[ J].中國軟科學,2023(1):206 ~ 214.

王敏,李兆偉.數字普惠金融與企業(yè)創(chuàng)新:理論邏輯與實證檢驗[ J].管理學刊,2023(1):102 ~ 119.

王儒奇,陶士貴.數字經濟如何影響實體經濟發(fā)展——機制分析與中國經驗[ J].現代經濟探討,2022(5):15 ~ 26.

王勛,王雪.數字普惠金融與消費風險平滑:中國家庭的微觀證據[ J].經濟學(季刊),2022(5):1679 ~ 1698.

徐康寧,陳豐龍,劉修巖等.中國經濟增長的真實性:基于全球夜間燈光數據的檢驗[ J].經濟研究,2015(9):17 ~ 29.

許月麗,孫昭君,李帥等.數字普惠金融與傳統(tǒng)農村金融:替代抑或互補?——基于農戶融資約束放松視角[ J].財經研究,2022(6):34 ~ 48.

楊義武,孫小龍.數字普惠金融與城市相對貧困——來自長三角地區(qū)的經驗證據[ J].世界經濟文匯,2022(5):19 ~ 35.

姚利好,易法敏,孫煜程等.農村電商、數字普惠金融協(xié)同促進縣域經濟增長[ J].財經問題研究,2022(11):67 ~ 76.

張林,溫濤.數字普惠金融如何影響農村產業(yè)融合發(fā)展[ J].中國農村經濟,2022(7):59 ~ 80.

張勛,楊桐,汪晨等.數字金融發(fā)展與居民消費增長:理論與中國實踐[ J].管理世界,2020(11):48 ~ 63.

張珍花,楊朝暉.數字普惠金融對經濟高質量增長影響研究——基于政府參與視角[ J].華東經濟管理,2022(4):71 ~ 78.

周月書,苗哲瑜.數字普惠金融對農戶生產經營投資的影響[ J].中國農村觀察,2023(1):40 ~ 58.

Elvidge C. D., Cinzano P., Pettit D. R., et al.. The nightsat mission concept[ J]. International Journal of Remote Sensing,2007(12):2645 ~ 2670.

Hansen B. E.. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, tes-ting, and inference[ J]. Journal of Econometrics,1999(2):345 ~ 368.

He C., Li C., Geng X., Wen Z.. Research on the influence of digital finance on local economic development[ J]. Procedia Computer Science,2022(1):385 ~ 389.

Henderson J. V., Storeygard A., Weil D. N.. Measuring economic growth from outer space[ J]. American Economic Review,2012(2):994 ~ 1028.

Pan Y., Ma L., Wang Y.. How and what kind of cities benefit from the development of digital inclusive finance? Evidence from the upgrading of export in Chinese cities[ J].Economic Research-Ekonomska Istrazivanja,2021(10):1 ~ 29.

Yang Z., Chen Y., Zheng Z., Wu Z.. Identifying China's polycentric ci-ties and evaluating the urban centre development level using Luojia-1 a night-time light data[ J]. Annals of GIS,2022(2):185 ~ 195.

(責任編輯·校對: 羅萍? 劉鈺瑩)

【基金項目】國家社會科學基金項目“數字普惠金融緩解城鄉(xiāng)資本錯配的機理、效應與路徑研究”(項目編號:21CJY004);國家社會科學基金項目“2020年后農產品電商緩解農村相對貧困的機制創(chuàng)新與政策優(yōu)化研究”(項目編號:20BJL083);重慶市教育委員會人文社會科學研究項目“鄉(xiāng)村產業(yè)振興促進農民農村共同富裕的實現路徑研究”(項目編號:KJCX2020014);西南政法大學研究黨的十九屆四中全會精神理論闡釋重點項目“農村電商促進鄉(xiāng)村振興的政策引導機制研究”(項目編號:2020XZZD-04)

【作者單位】1.西南政法大學經濟學院, 重慶 401120;2.西南大學經濟管理學院, 重慶400715;3.西南政法大學商學院, 重慶401120