從無地方出發的地方From Placelessness to Placeness

摘要:本文論述了在一個百年未遇的變革時代,中國建筑師在中國史無前例的建設機遇面前,還鮮有創造新型建筑類型學的表現。針對這種原型焦慮,作者又看到了像深圳這樣的城市,由于它走在改革開放之先,有可能創造一些特殊的政策和社會意識機遇,使一些普通的建筑類型學能夠發揮出特殊的效應。在這種政策與原型升級之間尋找合適的適配性,也會部分地減輕建筑師的原型焦慮。作者以“溫室+”的理念形成可應用為例,證明了深圳的特殊社會環境能夠升級那些普適的、無地方的模式,讓它們在這里獲得一次地方化的基因突變,并傳播到其它地方。

關鍵詞:原型;類型學;地方;無地方;溫室+;

Abstract: This article discusses that in an era of change that has not been seen in a century, Chinese architects have rarely created new architectural typologies in the face of unprecedented construction opportunities. In response to this archetypal anxiety, the author also sees that cities like Shenzhen, because they are on the frontline of the reform and opening up, may create some special policy and social awareness opportunities, so that some ordinary building typologies can exert special effects . Finding the right fit between this policy and prototype upgrades will also partially alleviate architects prototype anxiety. The author uses the "Greenhouse+" concept as an example to prove that Shenzhen's special social environment can upgrade those universal, placeless models, allowing them to obtain a localized genetic mutation here and spread to other places.

Keywords: Archetype; Typology; Placeness; Placelessness; Greenhouse+;

1.原型:一種焦慮

深圳很多年前,我寫過一篇評論OMA/庫哈斯西雅圖圖書館設計的文章,開篇是這樣的:

“作為一個想創新的設計師,最大的焦慮是原型,即無論怎樣自以為是的原創,都有可能源于一個早已被人咀嚼過的原本。其實,對原型的存在不必唏噓,能認識到原型的存在已是一種造化了。康曾把原型稱為‘形式,而所有成為‘設計的努力,只是對‘形式的發現,而不是發明。這種把原型的宗教化認知,也道出了原型在建筑學中的意義和位置。革命的建筑師最有價值的一面是締造了新的原型。”1

這句寫于15年前的話,至今讀來仍心有戚戚焉。作為實踐建筑師,用這句話來復盤自己的設計時,會有更深刻的體會。在一個內卷時代,誰不想創新,但誰又能真正創新?當我們被自媒體上堆積如山的案例搞得審美疲勞,或者被廉價的點贊搞得不知所以時,冷眼旁觀浮世虛榮,再潛心去尋覓真正對得起“建筑學”這塊招牌的專業追求,或奢望名垂青史的專業貢獻,似乎在有限的職業生涯和機會中,即便沒創造出原型,能夠讓創作聚焦在少數的原型,就已經是在走一條有價值和有回報的道路了。

越是在內卷的時代,這種對原型的焦慮就越有存在的合理性。塔夫里(Menfredo Tafuri)說過:“資產階級藝術主要的緊急倫理任務之一就是通過解讀和消化焦慮產生的起因來化解焦慮。”2在我寫過的不少批判中國當下建筑學文章中,總是要提出這樣的焦慮:中國近30年的城市化造就了世界建設史上的奇跡,中國本土建筑師也設計出相當數量的高品質作品,但為什么這些作品還是很難登錄世界建筑史中最有開創性范式的榜單?究其原因,一方面是尚缺制造原型的自覺意識,另一方面是缺乏不負時代機遇中去創造原型的自主意識。

原型并不神秘,甚至是建筑學中很小兒科的知識,西方建筑學作為一門獨立的學科伊始,原型就已被教科書化。在上世紀后期,當建筑的形式及其意義問題被現代主義簡單化的功能教條壓抑得太久后,原型概念又被重新提起,最時尚的建筑理論和實踐態度都不是向前看,而是向后看,形式制造掙脫不開原型的佛掌,成了在詭異歌劇院后臺上空的魅影。阿爾干(Giulio Carlo Argan)發表于1962“關于建筑類型學”3一文是較早的一篇醒世恒言:“建筑類型學和圖像學之間有一個明顯的類比:類型學可能不是創作過程的決定性因素,但它總是很明顯,就像圖像學在具象藝術中一樣,盡管它的存在并不總是顯而易見的。”他重新搬出18世紀德·昆西的教誨:“類型一詞與其說是一個要復制或完美模仿的事物的形象,不如說是一種元素的概念,這種元素本身必須作為模型的規則。從藝術實操來看,模型是必須重復的對象;相反,類型是一種對象,根據它人們可以構思出彼此完全不相似的作品。模型中的每件事都很精確;在類型上每件事或多或少都是模糊的。因此,我們看到,對類型的模仿不涉及任何情感或精神無法認同的東西。”由此,阿爾干有推演出自己的“根形式”(root form)概念,把過分單薄的“形式”(form)函數化為“形構”(configuration),包括完整形構(complete configuration)、主要結構元素(major structural element)和裝飾元素(decorative element)三個層級化的由里及表的組成部分,逃脫不了西方思想史上自柏拉圖以來的本質-現象二元論的思想。透過現象看本質需要用思想來觀照透視(perspective)。對于一般人而言,能夠意識到“主要結構元素”已經很不容易,之如我們聽肖邦的音樂,很容易沉醉于裝飾音,對于整個結構只有直覺的印象,如果能一步抓住其主旋律,悟出“完整形構”,則需要動很大的腦筋。

繼阿爾干之后,莫尼爾(Rafael Moneo)、科爾孔(Alan Colquhoun)、維德勒(Anthony Vidler)等人對類型學的闡述,使原型-類型-類型學在建筑學的教育、實踐、寫作中成了范式。但當范式成為老生常談時,容易讓人忽略在近半個世紀前掀起的原型討論、尤其使原型作為一個有時間、方向的矢量去討論,其意義及局限性在何處?當羅西(Aldo Rossi)等一代向后看的新理性主義者已成為過去時,學術界和實踐界也把關于原型的討論淡忘了。二十世紀末迎來了一個向前看的時代。

向前看就不需要對原型的追求了嗎?這需要把原型問題放在更大的環境上去看。這讓我覺得有必要用亞歷山大(Christopher Alexander)的概念來重新審視原型概念。

亞歷山大早期命題是研究設計形式(form)及其所屬的環境條件(context)的適配性(fit)。如果說環境是問題的提出者,形式是問題的應答者,二者之間的適配性反映了在設計史的不同階段如何處理環境與形式之間因果關系的本體論與方法論。在技術發展緩慢、速度近乎自然進化的時代,建筑形式是傳統習慣的沉淀,以及約定方式的拷貝,并不要求新設計有所突破和創新,只要遵循已經固化的模式,設計與環境就有高度的適配性。亞歷山大定義這個階段為“不自覺的過程”(unselfconscious' process of design),設計與環境可以在“真實的世界”(actual world)里直接對話。但設計史進入現代階段后,形式和環境的適配性失去了這種不加思考的直接性,它們之間沒有唯一的對應關系,而要各自轉入思維層面(mental world),通過法則來溝通。這是一個不直接的“自覺的過程”(selfconscious' process of design),真實世界物與像之間的映射沒有依賴性,需要通過抽象的思維層面操作。例如,在“不自覺的過程”時代,中國傳統建筑只需要應用五種不同的屋頂,不僅能夠庇護大千世界萬般實用需求,而且還能表述出符合禮儀綱常的文化需求。但現代建筑賦予形式以自由,要想完成這樣既有實用性、又有思想性的任務,則必須借助大量的語言、圖示這樣解釋思想的工具,才有可能使一個設計方案獲得溝通。

這樣的模式必然會導致偶然性、不確定性和主觀性,使設計非理性化,這就需要“程序化過程”(the program of design)的介入。如果存在一個理性、甚至科學的程序黑箱,環境能夠被定義為更精準和貼切的輸入條件,而這些信息能通過一個幾乎可以被數學公式計算的程序,進而物化到真實世界,那么從現實世界而來的環境條件,經由思維圖像的處理,變成形式條理化圖像,再把這一數據讓形式處理的模塊進行認領,處理成思維層面上能夠明晰的圖示,最終還原成回答真實世界問題的形式。這樣理想的程式,既不排斥創造力,又不陷入主觀性。在亞歷山大早期的思想中,力圖引用數論里的集合概念,用子集的方法進入這個程序化的分析階段,再上升到綜合階段,用數學模擬模型產生接近自然的結果,并通過形式化的圖形學來糾偏,希冀產生良好的環境與形式之間的適配。4

雖然在確定實際的形式特征時,數學可能只是一個很有限的工具,但在處理概念化的秩序、模式之類的問題時,它就會顯示出作為研究工具的強大作用。這是在1960、70年代烏托邦時代一種樂觀的科學信仰。亞歷山大在中期的研究中,沒有在這種數學化思想中作繭自縛,而是把這種數學化理想上升到他的“模式語言”——我們腦中的模式或多或少反映了我們對這個世界的印象,這些模式抽象地描述了一套形態規則,我們想用這樣的規則來總結現實世界中的規律。《一種模式語言》一書集合了253種模式,這些模式是在漫長的人類生活史上積淀下來的,環境與形式之間約定俗成的關系。每個模式都在它的局域網中居于中心地位,該模式又會與其它某些模式相連,從而形成一整片網絡。模式語言正是由不同模式之間的連接網創建,在該網絡中,模式之間的鏈接幾乎與模式本身一樣,也成了語言的一部分。5

亞歷山大也把他的模式語言應用到具體的設計之中,雖然從設計的藝術性上看還強差人意,但或多或少也算是一種類型學意義上的操作。他與歐洲新理性主義建筑師唯一的不同可能在于,羅西等人對類型的執念有一點柏拉圖式的自上而下,而亞歷山大的模式語言源于生活的自下而上。然而在亞歷山大后期的思想中,自下而上又與自上而下金風玉露般地相逢了,其結晶凝聚在四卷本的《秩序的本質》,用15種完型的圖示把形式與環境的適配推向形式美的極點。從這個意義上看,原型理論的宿命其實是一種終極美學,即人類對環境和形式之間最優適配性的焦慮。

2.從無地方出發

都市實踐(URBANUS)的出發原點在深圳。因此深圳既是24年前都市實踐事務所起步的原點,也是45年前中國改革開放的原點。無論是國家,還是小家,在原點上的最大焦慮是未來行動所依據的原型是什么。

對于24年前剛剛進入WTO的中國而言,市場對我們這些當時被認作“神獸”的海歸最大期盼是能夠搬回一套西方的類型學,用來快速地解決中國高速度發展問題。這種思維方式非常類似于誕生于一線城市的發展商要向三、四線城市擴張時,限于人才資源的瓶頸,不得不進行標準化和程式化研發,甚至把原型固化為模型,把模式定格為形式,套用在欠發達地區的擴大再生產中。而這些超前的模型又能幫助欠發達地區實現跨越式的發展。

然而都市實踐的邏輯并不是這樣,我們僅僅把自己在海外的經驗作為視野和技術的積累,而不是得到了救世良方,我們清醒地認識到當今在亞洲發生的全球化和城市化是史無前例的,從環境-形式適配角度上看,任何已有的原型還不足以構成對新問題的成熟解決方案。因此,我們不是要去否定原型,而是要去創造原型。

這種原型渴望(或者說焦慮)的根本原因還是在于我們對在新時代下能不能產生新建筑的焦慮。這種焦慮感使事務所早期生產出一批至今看仍有活力和意義的作品。例如深圳規劃大廈,它是在行政審批流程轉變成公開透明的社會背景下產生的。這個項目的介紹是這樣寫的:

“作為改革開放的先行者,深圳市規劃局率先推行了窗口式辦公方式,這也宣告了它的建筑載體應具有非衙門化的形象。這種要求直接促成了開放、透明、謙虛的政府辦公概念:設計強調建筑與地面沒有高差的銜接,使進入建筑成為一種沒有門檻的行為;設計強調透明性,使政府建筑不令人畏懼;設計強調簡潔、含蓄、尊重地段、不張揚的造型體量,既透出冷靜謙虛的建筑儀態,又不失政府辦公建筑的莊重、威嚴。在濕熱氣候地區,建筑內部的公共空間是城市空間的延續。近代城市發展中最具有破壞性的因素是機構化,即屬于個體或小團體的機構性建筑成為城市公共建筑的主體,卻不公開其內部空間,無法被全體市民所享受,人們再也看不到像佛倫羅薩大教堂那樣擁有市民共同價值的建筑,那種能夠把所有塔斯干人都庇護住的建筑。不同于肢解城市的機構化做法,該政府辦公建筑的大廳里是呈現的是一種和平、自然、開放的場景,市民們都能自由來到這里辦文和獲取信息。而一種被動式通風的設計既調和了使用玻璃幕墻所帶來的能耗問題,又使得廳堂空間宜人可用,起到促進人員交流作用。深圳市規劃局辦公樓的設計,既是將政府辦公項目平民化的一種開創性的嘗試,也是用高質量和高完成度的設計來塑造新型政府形象的一種實驗性的探索,在當前普遍的政府辦公建筑追求浮夸自大的社會風氣下,這個設計具有一定的時代意義。”6 (圖1)

對于一個完全是通過政治理念誘發出的設計創意而言,這樣的項目介紹值得全文抄錄,因為這種創作的格局在今天標準的項目介紹格式中以很少見。這樣的一座玻璃幕墻建筑,在當時的政府建筑類型中,只可能發生在深圳這樣的地方,因為也只有深圳的官員敢于拍板接受這樣的方案。對于一個似乎是一夜之間生成的城市而言,表面上看深圳沒有任何地方建筑的根基,因為摩天大樓不可能以嶺南民居為摹本,也犯不著拿地方建筑的一些元素來穿靴戴帽。但從更深的環境層面上看,它所擁有的開放性資源,是有條件塑造出新的地域化形式語言,以適配全新的社會環境。

深圳規劃大廈設計的成功,代表了對用新設計來適配新環境的篤信。之如庫哈斯在研究珠三角時所看到,“珠三角隨著一顆彗星的突現,以及當前‘未知之云所產生的環繞珠三角的存在及表現的神秘外罩,都在證明存在著平行的宇宙,這種存在完全矛盾于全球化等于全球知識的假設”。7時代條件給我們創造新類型的條件,不去積極地應用是個世紀損失。而事實證明,中國建筑師更有條件用好。這也許就是可以從無地方出發的一種文化自信。

3.從無地方再出發

庫哈斯所謂的“通屬城市”就是雷爾夫(Edward Relph)的“無地方”:“一種沒有明確目的地或方向的狀態,它通常與不確定、孤獨和無助感聯系在一起。無地方常常出現在全球化和城市化的背景下,人們由于各種原因 (如失業、離婚、退休等) 而失去了自己的地方性身份認同,這也可能導致人們感到孤獨和無助。”8

深圳就是這樣的一種無地方。資金、產業和人口的自由流動帶來了一切堅固的東西都煙消云散,而這種堅固正是雷爾夫定義的地方特色:

“地方”指的是一種特定的社會和文化特征,它們與一個地方緊密相連。這個地方可以是一個城市、一個社區、一個村莊或一個島嶼等等。“地方”通常與特定的文化、歷史、傳統和身份認同聯系在一起。“地方”是人類社會中非常重要的一部分,它可以幫助我們理解個人和社會的身份認同和歸屬感。

從這個認知出發,在一個“無地方”城市,它的建筑是普適的,理論上是不可能有“地方性”的。但事實上并非如此。因為有些建筑,更準確地說,有些建筑的類型,只有在深圳這樣的精神、政策、投資的土壤中才能生長。因此,作為“無地方”的深圳,一方面在海量地應用最有范式的建筑類型學進行城市建筑的生產和再生產,造就了最大的千城一面的現象;另一方面又在自身的社會土壤上從這些“無地方”的類型中迭代出新的變種,生成更有地方特色的類型。這些類型很難說是建筑學上的突破,但它們突破了以往限制建筑學發展的社會條件。例如前文提及的深圳規劃大廈,在建筑學上只能算是一個敢于采用新技術和工藝的設計,并沒有革命性的創新,但它改革了傳統衙門建筑形式,而這種革命的最早發生地只有深圳。因此,它借助“無地方”的玻璃盒子建筑類型,實現了一種地方化的類型。

隨著深圳政治、經濟和文化的發展,這種從“無地方”到“地方”的迭代速度更快。雖然在建筑學向度上并不值得大書特書,但在社會學向度上還是值得記載。隨著2008年《南方都市報》發起的首屆建筑傳媒獎評選活動,“公民建筑”成為大眾化的建筑術語,也是從“無地方”向“地方”轉化的一個重要的關鍵詞。

2015年,坪山文化聚落的設計是物化這個關鍵詞的一個關鍵性建筑事件。2012年底發布的設計競賽任務書明確提出了“公民建筑”建筑的理念。主導這個標書制訂的深圳規土局周紅玫在一篇文章中總結道:“基于對當時全國流行的城市地標型巨構式公共文化建筑現狀的反思和批判立場,筆者力圖把高高在上的‘文化綜合體拉回到市井舞臺的‘聚落式開放街區。”9這個定位引出了整個項目的公共價值導向:“招標公告和任務書等文件里,描繪了很多頗具烏托邦色彩的公共空間與人文生活愿景。比如,將項目名由‘坪山文化綜合體改為‘坪山文化聚落,潛臺詞是解構‘綜合體,將單體建筑整合為‘聚落,積極融入城市和社區肌理的空間策略導向。總之,從頂層任務書策劃開始,就傳遞出清晰的文化理念、價值取向——期待建筑師以‘文化聚落為導向開展設計,共同營造復合多樣的街區網絡,期望文化聚落的彈性、生長性以及街區界面都更為復合多樣,讓文化機構重新鏈接城市日常生活。

都市實踐、直向建筑、開放建筑三家設計事務所和施工圖配合設計院歐博設計組成設計聯合體,分別承擔文化聚落中的圖書會議中心、展覽文化中心和表演藝術中心的設計。最初的中標方案把文化聚落主要的功能位于浮在空中的連續中間層;下層是7天+24小時向社區打開的公共空間和配套設施;頂層在每一個主題段落都有一個可識別的造型。這種姿態從三個角度批判了當前文化中心流行的范式:第一,去高高在上化,讓建筑沒有心理門檻;第二,去不務實化,讓功能好用;第三,去過度地標化,讓造型得體。這個設計獲得了評委的一致認同,認為它“體現了建筑的公民性、開放性和地域性,回應了‘走向公民建筑的命題。方案在當代藝術和建筑空間表達上做得很好,既體現了建筑的地域文化特點,又通過現代建筑語言予以詮釋,這種多元文化代表了深圳這座城市的文化特性。”10 (圖2,3,4)

不幸的是,這個非常創新的投標方案在深化過程中沒有得到建設方的認同,連成一體的三個部分還是被肢解為獨立的段落,且不得不服從于常規的建筑范式。在不斷更改設計的糾結與糾纏中,我們反而堅定了“公民建筑”的初心,力圖用更通俗的語言來表達原來那種烏托邦式的理念,讓群眾更容易接受這個建筑。

這種俗常的語言之一就是要做個標識性的塔。整個文化聚落長約600米,一般文化設施最好不要超過三層,這就會使立面在比例上不好看。我們投標方案做成一個連續的浮板,某種意義上也是把最不利的因素轉換成設計亮點。然而被截成三個段落后,這種邏輯不成立,必須有一個標志性的“塔”在整個水平的聚落中“挺身而出”,形成比較良好的構圖平衡。(圖5) 這就是圖書館“扭扭樓”的來歷,因為在所有功能中只有圖書館可以勉強做成一個塔樓。(圖6)

打破傳統的水平布局,在垂直方向上堆棧閱覽室,其實是個有效的圖書館布局方式,因為功能上閱覽室總會分為低幼、少年、社科、科技等不同的類別,利用垂直交通到達目的地,甚至會比水平穿越更直接些。它的缺點是圖書館開閉館時會產生瞬間人流聚集,需要在垂直交通上有延時空間,減緩人流運動速度,最好的辦法是利用自動扶梯而不是電梯。但自動扶梯需要匹配大型的空間,這點在圖書館有限的面積內如何實現?我們想到公立圖書館在功能模塊上必須配置報刊閱覽室,這類過時的紙媒會占用很多空間。于是就把期刊閱覽室放大,變成放在一般閱覽室西側的一個兩層高的空中花園。這樣有了能容納一部自動扶梯空間,又使孤立在高空的閱覽室也可以獲得平地上院子的體驗,讓讀者在長時間閱讀之中有一個起身透氣的間歇。這里除了又一些綠植外,還有垂直綠化,儼然已經是一個空中花園的類型學。略有遺憾的是它的面積不大。(圖7,8,9)

在圖書會議中心還有個包含書城、影院和會議中心的綜合體,它的外形只不過是個盒子,但內部則包含了一個7天/24小時開放的中庭。深圳的氣候更需要灰空間,書城超大的體量無法用任務書中有限的面積來填滿,這樣的灰空間正好補了缺。它的開放性使文化聚落這個龐然大物沒有形成阻隔西側居住區和東部公園的障礙,反而成為了公園的納涼配套和接引居住區人流的大門。有趣的是,由于招商原因,書城和二樓的影院開放滯后了一年多,頂層的會議中心至今沒有被使用。但這個中庭從建筑開放起就成為了小區和公園的使用空間。大進深的東西開敞,形成了自然的穿堂風,使內部溫度和風速都很適宜人員停留。略有遺憾的是它的進深太大,使種植不易發生。(圖10,11)

最理想的模式是“花園+中庭”,雖然這也不是什么創新模式,其屬性也非常地“無地方”,但發生在深圳這樣特殊地方的特殊項目中,因合適于功能和氣候,更適合于降低了公共文化設施的大眾心理門檻,有了非常有特色的地方性。這種有意識地從無地方向地方的逆轉,也只有在深圳這樣的土壤上才能萌芽。

4.從深圳出發

同樣是在使用當代建筑通屬性語言的條件下,作為無地方的深圳,近些年來誕生了一大批有地方屬性的建筑,一看就知道只有在深圳才能有可能發生,這是環境與形式之間類型化適配的一個見證。這種適配的模式語言不單純是關于建筑的,更是由于政治和文化原因。近二十年來,我負責都市實踐的北京事務所,雖然涉及深圳項目屈指可數,但是促使了我把在深圳的政治、經濟和文化土壤上滋生的思想拿到外地去發展,因為那些地區的開放度遠遠落后于深圳,更有推廣“深圳模式”的必要。

在坪山圖書館萌芽的“花園+中庭”的類型概念,在北方地區因為漫長的冬季,更有使用價值。相比于南方,北方地區公共空間的活躍度也不高,綠植介入所帶來的生機,更有利于塑造合宜的人際交往的環境,這一點可能是我們更想追求的:追求一種能夠建立新型人際關系抓手的空間類型學,用植物帶來社會的建設。這個理念的底層邏輯是改變過去單純地將建筑設計作為一種生產的手段,而將之作為一種再生產的手段,再生產出新型的社群關系。

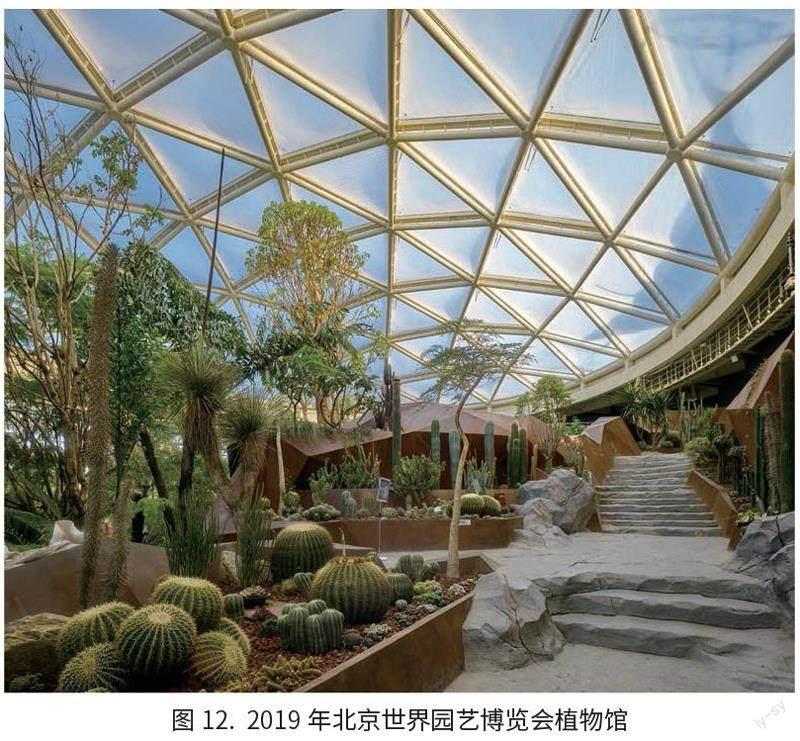

正如馬克思所言:“物質的世界需要物質的力量來摧毀”,這個類型學的實現需要技術支持。因為設計了2019年北京世界園藝博覽會植物館,在技術層面上我們獲取了堅實的室內植物種植與生長的技術與資源。(圖12,13)這個場館最大的遺憾是它位于偏僻的延慶,如果處于城市環境中,則完全能夠成為市民日常生活的標配,同時也能激活很多業態。疫情期間,人們一方面向往自然,另一方面更向往社群生活,這兩者的結合就是“花園+中庭”類型學。

于是我們提出了更明確的“溫室+”類型學概念:無論項目大小,都說服甲方植入一個綠化的室內空間,創造人見人愛的綠色空間來培育無限創意的新型業態,培育積極交往的熟人社區。在這里,“+”的本質是在新型的空間載體中,以綠化為媒介,讓建筑的運營與維護可持續地新陳代謝,變成一個有自組織能力的復雜系統。這其實是使人造的建筑回歸到自然的本質,而不是貼上自然的標簽。

“溫室+”類型學也本質上解決了從無地方到地方的轉化。今天,那種“不自覺的過程”的環境-形式適配已經不可能,在構成“自覺的過程”的環境-形式適配時,克服創意的盲目性和隨機性,不僅僅需要穩定的類型學支撐,還需要這種支撐下面更堅實的批判性思維。

在疫情期間,我們有幸在沈陽實踐了兩個“溫室+”類型學項目:東貿庫改造和沈撫新區白沙島金融小鎮商業示范區。

作為共和國第一批倉儲物流建筑的代表,東貿庫在城市新發展條件下只保留下來7棟,文保制約、規范許可、資金投入等等限定性因素都使活化利用更加艱難。由于是保護建筑,立面改造范圍及其有限,這倒使開天窗成了不二的選項。在改造更新的2#與4#庫中,我們使用了“溫室+”類型學:在每個由三進30米x30米單元構成的庫房中,第一個單元都設計成一個別開生面的溫室。(圖14) 2#庫是圖書館,它的第一進空間是以植物迷宮為主題的兒童閱讀花園(圖15,16);4#庫是地產商華潤置地的營銷中心,它的第一進空間是以伊甸園為名的洽談區。這兩個主題與老倉庫的木屋架的組合,營造出濃郁的出于日常生活、又高于日常生活的社區公共空間氛圍,而這種氛圍正是我們“有意識的”適配(圖17,18)。這個項目所在的大東區是沈陽的老舊工業區,新型城市化只能尋找老工廠和倉庫用地,周邊是大量的無法動遷、難以升級的老舊住區。它們公共配套數量少,品質低,質量差。雖然政府還會不斷地投資于公共空間和設施的改善,但很難增補跟當代社會發展比較匹配的公共場所。這也造成了在老舊工業區里的居民不但缺乏幸福感和獲得感,也缺乏社會身份的自我認定。應用“溫室+”類型學的核心理念是實現城市公共空間平權的機會,通過老倉庫這樣比較質樸的工業遺產形象和室內綠化這樣比較親民的氛圍,來滿足社會不同群落的身份認同。比如老年人可能會有點鄉愁,年輕人會覺得比較入流,低收入者也不會覺得門檻高,高收入者也覺得挺體面。設計的底層邏輯是用一種新的文化景觀來弱化客觀上存在的社會身份固有的差異,形成一種和諧社會的想象共同體,以實現“空間正義”的頂層邏輯。(圖19,20)

白沙島金融小鎮是位于沈陽和撫順之間沈撫新區的一個重要示范性項目,商業展示區是其啟動的區域。在新區處于建設開發階段、沒有常駐人口時,啟動商業區面臨著巨大的引流的壓力,必須借助設計的力量來帶動運營。“溫室+”類型學帶來了這種可能:設計的理念是用溫室來統合商業空間,帶來不一樣的商業場景。在北京世園會植物館設計中,我們已經探索過北方地區溫室減少屋面冬天失熱的問題,面對這里的嚴寒冬季,通過植入屋面社區活動空間,加強了屋面保溫,同時也提升了固著在消費空間中常駐人口的社區配套水平。這樣的空間不僅僅是用來解決商業引流問題,我們還希望它的底層邏輯是用創新型的景觀來孵化創意型的業態,以實現空間是生產力的頂層邏輯。

回到地方與無地方話題,雖然現代性制造了無地方化的范式和產品,但它們是有生產地的,例如飛利浦是荷蘭的,松下是日本的。越是能催生一種范式,就約有普遍性,或至少它在產地有普遍的應用性。上述兩個項目發生在同一個城市也說明了這一點。

5. 從深圳再出發

近年來,無地方的深圳越來越顯示出的地方性,表現在它給與設計條件的政策的唯一性或超前性。例如各種容積率的獎勵政策帶來的新型的建筑形式。在所有這些政策端的供給側的改革中,深圳規資局周紅玫同志推動的在高密度城市中的“新校園運動”,是非常突出的一個設計案例集簇,凸顯了一些小小的政策松動所能迸發的強大的設計創意力量。

在這個背景下,我們的“溫室+”類型學也回到了深圳。顯然,深圳并不需要溫室,但它優越的植物生長條件更需要植物教育的空間。我們所改造的九年一貫制同樂學校,可用于發展的空間只有現有的操場和極少的綠地。為實現大量的教學用房的增加,唯一的解是用空間復合的方式,甚至運動場地和教學樓都是交疊的。在這里,中庭是氣度宏大的開敞球場,大得連防火分區如何劃分都令人頭疼,它成了在規規矩矩的環境中最有熱度的空間,且更大的熱度也許會是在非教學時間,特殊的流線設計可以將之開放給周邊社區。教育資源的社會共享也是深圳走在全國前列的一個特色。這種立體的學院空間開發也難免帶來綠地的縮減,而解決方式則是靠立體綠化。圍繞抬升起來的操場的三面新建筑的立面,又成了立體綠化的載體。無論是在室內還是室外,綠化總是一種合宜的設計手段,因為它不做作,是一種不同價值觀和審美觀的公分母。這個公分母也同樣適用于老教學樓的改造。這是座深圳在千禧年后蓋的比較好的學校,在新的建設浪潮下又有可能被改頭換面。當我們不得不面臨要做一點更新的工作時,讓植物攀爬上舊建筑,讓鮮花在這里綻放,顯然是一種向舊而新的好策略。思考這個似乎與“溫室+”類型學似乎關聯很弱的項目,其實還是包含了這個類型學中最本質的東西,即在當下的社會環境中,大空間是否能夠成為最大多數人的公共設施,之如佛羅倫薩的圣母鮮花大教堂,能夠庇護全塔斯干地區的居民。只有這種最公益化的庇護,才可能使地方的場所精神在這里駐留。而鮮花和綠化,則是場所里人見人愛、不可或缺的元素。(圖21,22,23)

疫情期間我們接受了一個另類設計的邀請。這是一個頂級地產公司的總部大樓,用地占據了深圳超級總部地塊的兩個相鄰的地塊。在這樣集中了新興產業的總部辦公區域,必然是在紐約、芝加哥那種歷經百年卻也顛簸不滅的高密度街區模式的基礎之上,再疊加上當代在歐洲、亞洲城市中其它領先辦公區中研發出的新型類型學。在群星之中,我們所設計的總部更有超前意識,很早就以西雅圖的亞馬遜總部為對標對象,推翻了競賽方案中一家美國公司獲勝的一般化寫字樓的模式,請另一家美國公司來設計作為溫室的裙房。對于總部大樓而言,并不圖面積不大的裙房能夠帶來的經濟效益,而追求在黃金地段上的精神價值,這也是非常值得探討的一種類型學轉化。

疫情發生后,面臨著公共衛生管理對于總部辦公的挑戰。如果在長時間內實施全樓封閉,會對企業帶來巨大的損失。同時,管控外部到訪人員也是個非常棘手的問題。在處理如何讓總部有人性化的迎接內部和外部人員的界面的問題上,用植物館來做裙房是個上佳的選擇。在這方面,本來這家企業已經領先一步,無奈疫情引起的交往不便,又使他們與美國設計師之間無法及時溝通;而美國設計師過分把設計重點放在植物館建筑造型、而不是植物館自身設計,又使雙方在以植物為本的問題上有了根本分歧。于是都市實踐被邀請上場。

顯然,這是一個“溫室+”類型學應用的機會。在設計了2019年北京會植物館后,我們在形而上和形而下兩個層次上對“溫室”有了更深刻的認知。自下而上看,建筑師在低層次上所糾結的無非是建筑能夠吸引眼球的地方,并為了制造這個吸引眼球點傾注了絕大部分的設計時間與造價,以至于本末倒置,犧牲了更重要的功能。在世園會上,我們觀察到觀眾更要看的是植物館展陳而不是植物館的外立面。因此,如何養活植物、觀賞植物是個更大的挑戰。因此,“溫室+”的基礎是在物質和技術層面上做好溫室,例如,在這個設計中,日照和風模擬計算決定了室內剖面形式和幕墻設計。而在更哲學層面上,則是如何思考溫室本身具有普遍有效性,而不只是一個功能區域,這樣才有“+”的能力。

從形而上角度,我們不把自己局限在設計一個附著在總部大樓的植物館,而是讓總部大樓的門廳就是植物館,員工上下班時都從植物館進出,讓每天都開始和結束于不俗的感受,讓新的建筑類型學帶來新的工作面貌。同時,這片生境不只是獨屬于這個企業。借助它擁有兩個地塊的優勢,植物從南塔的室內延生到外立面,通過跨街橋生長到北塔,為整個街區帶來一個立體花園。對于深圳這樣不缺植物的城市而言,在高密度CBD區要達到理想的種植效果,就需要爭取更大的水平和垂直方向的種植面積。實現這點其實非常艱難,因為當需要在立面上設計一個外掛花盆時,往往發現室內邊界已經快頂到建筑退線;當需要設計一個外廊上的種植空間時,會發現走道寬度將將滿足疏散寬度。同樣,想把溫室空間和主樓大堂結合,不但會有防火排煙的麻煩,而且節能計算也不好過關。(圖24,25,26)

盡管物化一種類型學的思想要經過艱難、甚至令人沮喪的過程,但屢敗屢戰更促成了信心滿滿, 因為由于溫室的存在,“+”變成了空間活力的引擎,讓附著在傳統辦公裙樓上的那些業態都獲得了新的活力,可以有新的創意。從這個意義出發,這個類型學讓一切源于溫室,又回歸于溫室,因為溫室讓建筑從無地方變成了有特征的地方。

6. 結語

回到深圳話題,本文通過梳理作者在深圳設計的幾個帶“中庭”的建筑,分析了“中庭”這個自1980年代開放以來就開始在國內流行的波特曼式的“共享空間”類型學,如何從一個已經“無地方”的通屬概念,轉變為有個性的空間原型。這種個性中的“地方”性源于深圳作為一個“地方”給予建筑創作的政治、經濟和文化條件,這也是建筑師在其它地方所難以獲得的。例如,“溫室+”實現的必要條件可能是建立在容積率獎勵的政策基礎上,這一點不是在所有地方都有可能存在。深圳經驗證明政策端的供給側改革所釋放出的巨大力量,會使一個常規的類型學有非尋常的表現,這也幫助中國建筑師減輕了原型焦慮——如果沒有能力制造純粹建筑學意義上的原型,深圳還是有條件升級那些普適的、無地方的模式,讓它們在這里獲得一次地方化的基因突變,并傳播到其它地方。

注釋:

1 王輝,解讀OMA西雅圖圖書館和波爾圖音樂廳的原型(J),Domus中文版,2008 05

2 Menfredo Tafuri,Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (M), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1976, 1

3 Giulio Carlo Argan, ON THE TYPOLOGY OF ARCHITECTURE, 引自:Kate Nesbitt, editor, An Anthology of Architectural Theory 1965-1995(M), Princeton Architectural Press, New York, 1996, 240-247

4 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form(M), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1973

5 Christopher Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (M), Oxford University Press, New York, 1977

6 URBANUS都市實踐(M),中國建筑工業出版社,

7 Rem Koolhaas,“Great Leap Forward”(M),pp28, Tachen, 2001

8 愛德華·雷爾夫著 劉蘇 相欣奕 譯, 地方與無地方(M)商務印書館, 北京,2021

9 周紅玫,以創新的公共設計管理,重塑城市空間與社區肌理,時代建筑(J),2022年第1期

10 見“關于坪山新區文化綜合體建筑設計國際招標方案評審會的會議紀要”,2013年4月26日