從“邊緣”到“中心”: 中越邊境雙子城的口岸與交通基礎設施空間

廖橙

摘要:中越邊境自1885年起開始進行邊境基礎設施的建設,改變了邊境的空間形態,產生了邊境雙子城這一城鎮類型。從雙子城中的口岸基礎設施與交通基礎設施空間入手,總結在近代法屬印度支那時期和當代睦鄰友好時期的建設過程與空間特點,同時理解基礎設施如何影響著邊境的地方生活與對國家的感知。

關鍵詞:邊境基礎設施;口岸空間;跨國交通基礎設施

Abstract: The construction of border infrastructure has been carried out on the Sino-Vietnamese border since 1885, which has changed the spatial form of the borderland and formed the town type of border twin towns. This paper focuses on the space of the ports of entry and transportation infrastructure in three typical pairs of border twin towns based on a variety of historic documents and field research. It aims to summarize the construction process and spatial characteristics in French Indochina period and the contemporary good-neighborliness and comprehensive cooperation period, in addition to understand how the infrastructure affects the local life in border twin towns and creates the perception of the country.

Keywords: Border insfrastructure; Ports of entry; Transnational transportation infrastructure

1? 引言

“基礎設施”這一概念的產生與19世紀的技術發展與城市建設密切相關,其最初的涵義為“構成任何操作或系統基礎的設施”。基礎設施對于城市而言是支撐城市運轉,改變城市物質環境的重要因素,而對于現代國家則是疆域管理的前提,也形塑著邊境的空間。中國與越南的陸路邊境由于口岸分布密集,往來密切,基礎設施建設完善,成為了邊境基礎設施研究、中國-周邊國家研究的重要樣本。

自1885年中國與法國在天津簽訂《中法會訂越南條約十款》,北圻(越南北部,又名東京,法語:Tonkin)成為法屬印度支那保護國,中法在中越邊境開始了一系列邊境口岸和跨國交通基礎設施建設以控制邊界。其中,中國河口-越南老街、中國憑祥-越南諒山和中國東興-越南芒街由于其重要的歷史地理意義成為了中越邊境上規模較大的邊境雙子城。經歷了百余年的發展,基礎設施的迭代使其逐漸從國家的邊緣轉變為區域的中心,而在此過程中,基礎設施空間的規劃、設計、實施過程及其對邊境生活的塑造在中越邊境口岸城鎮現代化的歷史敘述中卻被逐漸簡化。

邊境雙子城的口岸基礎設施主要包括關口及其附近的各類口岸職能空間,以及交通基礎設施,在近代法屬印度支那時期和當下睦鄰友好時期呈現出不同的空間形態,影響了邊境城鎮的物質環境。另一方面,基礎設施空間在微觀的維度影響著邊境的地方生活與國家感知。美國學者杰弗里·伯克(Geoffrey Bowker)將這種現象稱為“基建倒置”(Infrastructural Inversion),即基礎設施通過與周邊的其他人造物以及自然環境的互動,在不知不覺中形塑著人類的身體、社會組織和文化,以及人類對于其所處環境的知識和話語。

2? 近代中越邊境的疆域管理與基礎設施空間類型

學界普遍認為雖然自宋代中國與安南自進入“藩屬時期”以來已經有邊界,但其并非一個固定、清晰、連續以至閉合的邊界,且多依靠經濟、文化等關系來維系而缺乏中央政權的實際管控,從而形成了宗藩體系之下的一種邊疆地帶,正如張之洞所形容的“渾涵”[1]的邊界。這種狀態一直持續到中法經過堪界、交涉,最終簽訂《續議界務專條附章》(1895)確定中越邊界。為使邊界變得清晰,雙方需要設立標記以明確界限所在,以形成法定化的邊境。“邊疆”(frontiers)被“邊境”(border)取代的過程即是中國從前現代的宗藩國家關系被卷入了近代國際關系的過程[2]。其特點正如吉登斯所言,國家在其領土內所宣稱的自治權,是通過其他國家對其邊境的認可而被承認的,體現了一種具有“反思性”的秩序關系[3]。

在現實中的邊境空間管理層面,根據中法《邊界會巡章程》(1896),中越邊境按照當時中國的行政地理劃分分為三段管理,分別是廣東省與越南接壤邊界(粵越段)、廣西省與越南接壤邊界(桂粵段)和云南省與越南接壤邊界(滇越段)。中法政府軍通過控制邊境的主要節點城鎮,并使其能夠與殖民地首都河內之間交通聯系順暢即可[4]。雙方在節點城鎮設立汛防機構管理邊境事務,具體的汛務包括界碑管理、出入境管理,以及聯合鎮壓地方反抗勢力。[5]中方稱對汛督辦,督辦大員分別駐扎在東興(粵段)、憑祥(桂段)和河口(滇段);法方稱對汛公使(法語:Postes Militaires Doubles),督辦大員分別駐扎在芒街、諒山和保勝(今老街)。

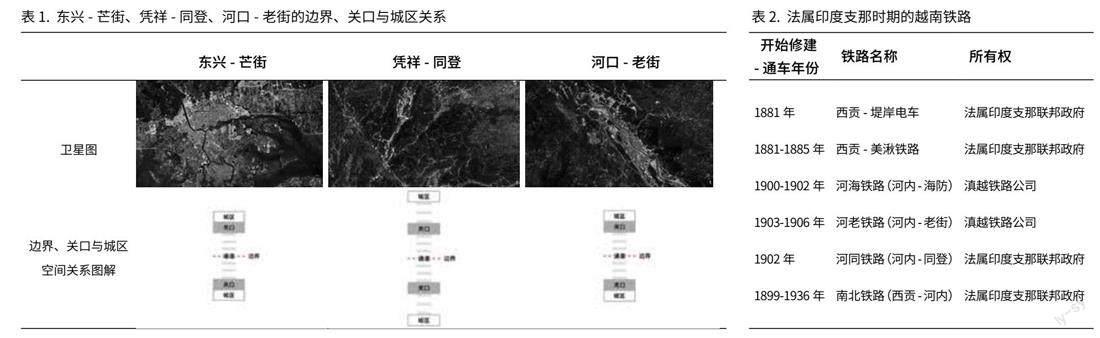

節點城鎮在邊界兩側相對而建,并設置連接的通道,規定出入境的路線和流程。通道成為了雙子城的中心。又由于中越邊境城鎮的規模不大,例如河口和老街等主要邊境城鎮在20世紀30年代前后人口僅有約一萬人,邊界的基礎設施便構成了邊境雙子城物質形態的主要構成部分。這一時期的邊境基礎設施主要包括關口、碼頭和鐵路。

1.1關口

關口的選址和空間布局很大程度上取決于邊界所在的地理環境。粵越段的東興-芒街和滇越段的河口-老街和以河為界(表1),其關口分別位于河流分流處與兩河交匯處。桂粵段的憑祥-同登以陸地為界,位于狹長的山谷之中,沿用了以往的邊關空間格局并在近代國際關系的語境下做出了適應性改變。關口空間由過境通道、通道兩端的關卡,關卡附近的海關、稅務、警備署等機構,以及碉堡和炮臺等軍事設施組成。重要的關口還設有兵營和牢房等[6]。關口空間呈現出一種鏡像的空間結構。

東興和芒街以北侖河為界河。根據《東興市志》,東興于1886年開始城市道路建設。松坡街(今新華路)是主干道,其起始點位于五號界碑旁、北侖河主河與支流分流處。這里又被本地人稱為“三叉江”。三叉江的河灘發展成為了東興的碼頭,雙子城的人員和貨物往來均需在此中轉,而芒街的碼頭則位于北侖河支流。1898年,為方便人員通行和出入境管理,中法商定在松坡街的起始點附近修建連接東興與芒街的鐵橋。法方負責橋梁的設計與材料供應。鐵橋全長118米,三墩四跨,橋墩與橋面結構均為鋼架結構,橋墩基座為混凝土,所使用的預制構件由經海防運至芒街,現場裝配。中方負責提供勞力與支付工費。1900年,鐵橋建成,中方稱鐵橋為“中越國際鐵橋”,法方稱其為“Pont T?ng Hing”。此后中法雙方規定每年小修一次,每三年大修一次,由雙方共同承擔費用[7]。

鐵橋允許車輛通過,并實行了車行和人行分離。橋兩端設置關卡。在東興,邊境管理機構靠近橋頭,沿松坡街西側靠近河灘的地塊建設了兩排平房,包括領事館、海關[8]、邊檢、稅務、洋務局[9]、警衛室等辦公場所,便于管理往來通行人員及貨物。法國軍隊在芒街橋頭旁的高地建造碉堡(blockhaus)(圖1),可以實時監控芒街和邊界另一側的東興。越南人將碉堡稱為“屯”,并將關口旁的屯稱為“鬼屯”。碉堡的立面僅開小窗,用于瞭望和射擊,塔頂與墻體分離,形成通風口,與步兵營房的做法類似。1933年,法軍在關卡旁增設了一個警衛室方便管理[10]。

河口-老街的關口位于南溪河與紅河的交匯處,由南溪河鐵路大橋連接。跨國鐵橋在河口一端的橋頭位于南溪河原東碼頭附近,在老街一端則位于法國社區和越南社區的交界處。鐵橋由滇越鐵路公司設計,1903年動工,1904年竣工,是滇越鐵路的一部分。橋體為鋼架結構,橋長76米,寬4米,中間通火車,兩邊是人行道。為了方便管理,鐵橋的兩端設置鐵門,晚上九時鐵門關閉,雙方便不能通行。河口海關分關在河口1896年開放口岸后成立,管理人員、貨物的出入境和辦理稅收實務。建筑由法方設計建造,磚結構,紅瓦坡屋頂,卷洞門窗,三面檐廊。海關距離橋頭約50米,附近還設置了車站和郵局等建筑,形成了河口-老街的關口空間。另外,為了方便貨物檢查,河口站內也設置了海關、邊檢等功能用房。

憑祥的鎮南關(越方稱“Ai Nam Quan”,今“友誼關”)[11]代表著一種典型的前現代邊關空間格局。《鎮南關軍防圖》(圖2)所繪呈現出邊關的空間概念及其與周圍村鎮的空間關系。圖中的信息包括邊界、邊關、隘口、村莊、城鎮、河流和主要的道路等。雖然沒有用等高線或其他制圖語言表示區域的山勢走向,但用藍色簡單勾勒出山的意向,表達以山為界的地緣環境,并在邊界上標示出鎮南關與另外兩個規模略小的邊關,以及各個隘口的位置。紅色虛線代表著連接關內外的通路。圖中所呈現的是“城/村-緩沖地帶-邊關/隘口-緩沖地帶-城/村”這種具有邊疆概念的空間格局。在1885年以后,受到山地地形的影響,以前的空間格局基本延續,關口空間與城區相分離,憑祥-同登沒有形成類似于東興-芒街與河口-老街的在邊界兩側面對面的雙子城格局。鎮南關沿用了原有的邊關門樓和邊防連城要塞等軍事基礎設施。法方在鎮南關門樓外新建造了一處相對應的門樓(圖3),并在其旁邊的高地建立哨所。1895年,鎮南關關內的關帝廟(明)及昭忠祠(清)被拆除,在原址新建南關對汛分署(圖4),當地人稱其為“法式樓”。

1.2碼頭

以河為界的東興-芒街與河口-老街兩組雙子城均建設有碼頭。在空間布局上,由于海關需要檢查往來船只的貨物和人員,碼頭通常和關口相鄰。而在發展層面,由于受到其他交通基礎設施的影響而有著不同的發展路徑。這也體現出海洋口岸與陸地口岸的區別,前者更依賴于港口自身的條件,而后者則依賴于交通基礎設施的完善和線路的通暢。

在1885年之前,東興-芒街一帶的陸路交通條件一直較為簡陋,也沒有從河內通往芒街的陸路通道。此后,雖然為了運送物資和官兵,法國殖民政權開設了一條直達茶古海灘的土路,但尚未有陸路的客運服務。該地區主要依托于東京灣(今北部灣)的航運線路連通越南海防與中國北海、欽州、合浦、廣州和香港等腹地城市。航運分為兩部分,內河航運依托于北侖河,海運則通過東興的竹山港和芒街的港口。

1895年,東興沿北侖河岸自西向東修建了仲愷街(今和平路)。河岸沒有修建石堤,仍然是泥灘的狀態。從事邊貿的商人將帆船和機船停靠在“拉溪根”船埠(粵語:洋桃樹根碼頭),然后將貨物卸載到河灘旁的堆場。但由于船多碼頭小,有時需要暫時停在“三叉江”等待,排隊卸貨。這便形成了早期的河岸景觀。后來,拉溪根沿河一帶改建成壽春港。但東興和芒街作為港口的自然條件和區位條件相比于北海港和法屬廣州灣都不占優勢,因而沒有發展為大規模的港口。

在滇越鐵路全線正式運營之前,河口-老街主要依靠紅河航運,在邊界經過河口-老街。1886年,云南個舊、蠻耗至河內的紅河水運開通。根據《河口瑤族自治縣志》記載,這里的港口原是一片低洼的河灘(圖5),南溪河碼頭(東碼頭)停泊由河內來的船只、紅河碼頭停泊由蠻耗來的船只。碼頭在籌劃修建鐵路的時候成為了雙子城活動最為頻繁的公共空間。例如,在1907年運輸貨物最多,運輸船只達18431艘次,進出口貨物達57369噸,其中大部分是服務于運輸修建滇越鐵路所需的部分材料。經航運到達老街的人員需要經過位于南溪河河灘上的海關,再經由一段土坡才能進入老街。河口開埠后設立的河口海關分關位于南溪河碼頭附近,方便辦理稅收實務。船只必須在此停泊過夜,以便報關完稅。

1910年,滇越鐵路正式運營之后,水路商運立即轉變為鐵路運輸。據縣志,1910年來往船只銳減至2395只,出入物資降至2771噸;1911年后,紅河航運量幾乎可以忽略不計;1933年河口往來船只僅20至30艘。渡口和碼頭等與河運相關的基礎設施逐漸被廢棄。

1.3 鐵路

自19世紀末以來,法國以大規模投資活動作為國家政策,將資本輸入為目標,銀行集團為基礎,鐵道投資為手段,修建了兩條從河內通往中國邊境的鐵路(表2),企圖通過修建跨國鐵路從殖民地腹地城市到達中國邊境,從而滲透到中國的邊疆腹地。1902年,河同鐵路通車,連接河內至同登。同年,由滇越鐵路公司投資修建的河海鐵路也建成通車,將河內與越南北部最大的港口海防連通,貨物進出口可以航運的方式通過海防中轉,再經鐵路運輸至中國邊境。滇越鐵路于1910年建成通車,連接了越南的港口城市海防、首府河內與云南昆明。

滇越鐵路公司在河口至昆明的滇段鐵路所面臨的工作規模、修建難度與落后的路工施工技術都是在以往的實踐經驗中沒有經歷過的。從滇段的建造成本便可反應出修建的難度。以修建成本為例,約同時期的京漢鐵路造價約15.6萬法郎/公里,而滇越鐵路滇段的成本為35.5萬法郎/公里,超過前者的一倍之多。滇越鐵路公司和鐵路建筑公司從勘測與選線(圖6)、施工組織模式、預制構件與材料運輸、施工臨建和標準化設計等方面來解決這些問題,在路基、軌道、橋涵、隧道、站場、牽引機車、客貨車、機修廠、電信設施等方面,以當時最先進的技術完成了滇段總設計。規范的圖紙、說明書、專業技術人員和工程概算成為指導不同部門和不同工種協調工作的依據(圖7),也使得這樣一種大型現代基礎設施得以建成運營,并在長達80余年的時間內作為滇越邊貿的主要路線。

在滇段鐵路施工的過程中,老街一直起著儲備與中轉施工材料的重要作用。紅河的適航性較弱,無法承載鋪設鐵路的重型設備、工具和材料,只能通過已經修建好的鐵路運輸。1906年2月,安沛(Yên Bái)至老街的鐵路通車。滇越鐵路公司在安沛和老街的庸買站(Pho Moi)分別設立了一個大型倉庫,用于儲備從法國轉運來的軌道設備、枕木、水泥、炸藥和機具等修建鐵路橋、鐵路和其他建筑所需要的工具和材料。材料先被從海防通過鐵路運輸到安沛站的倉庫,通過每日一班的服務列車從安沛到庸買站的倉庫。老街境內的另一站是老街站,位于鐵路橋的關卡處。兩站之間的火車行程約為七分鐘[12]。

河口站位于山巒和主要軌道圍合的三角區內(圖8)。主體建筑包括站房和庫房兩棟,均為磚木結構,配套設施包括職工宿舍、醫院、修理間、車庫、倉庫、食堂、生活和娛樂設施。滇越鐵路的運營包括跨境客運和貨運,因此車站區域內還設立了中國海關的倉庫和辦公室,用于驗查來往的貨物,特別是從蒙自到此過境的貨物[13]。

法屬印度支那聯邦政府的軍隊于1890年至1894年在北圻建造了第一條鐵路是從北江開往諒山的一條軌距僅為60厘米的鐵路,以便在戰時運輸軍隊和軍需品。1902年,鐵路改為米軌,并從北江擴展至首都河內、從諒山繼續向桂越邊境延至三十英里外的同登。從河內始發的時間為早晨七點,下午三點便可到達同登。同登是法屬印度支那的駐軍地,距離關口僅有幾英里。軍隊駐扎在可以俯瞰到車站的山地上(圖9)。但河同鐵路在法國殖民時期并未繼續修建至中國境內。直至1954年,法國撤出越南,新中國修建湘桂鐵路與河同鐵路相連。

3? 當代中越邊境口岸空間發展

自1989年起,中越關系理性化并不斷得到鞏固和發展,以空間沖突和權利制衡為表征的地緣政治轉向通過政治和經濟的互動來謀求國家利益[14]。口岸開放、互市恢復使得邊境的空間有了新的變化。在宏觀的尺度上,中國在邊境的持續建設使得基礎設施成為了中國和越南的“公共設施”,促進了越南邊境的現代化發展。越南的中心除了河內和胡志明市,集中在與中國領土接壤的邊境城鎮,形成了基礎設施互聯互通產生的空間溢出效應[15]。而在邊界口岸的尺度上,交通基礎設施的迭代與多口岸通關、口岸空間的復合化和數字技術等基礎設施的發展均給口岸空間形態帶來變化。

3.1 交通基礎設施更新與城區擴張

雖然在近代,中越邊境的主要節點城鎮已經建設有鐵路等交通基礎設施,但隨著現代化發展,其運行效率和安全水平是滯后的。自上世紀九十年代以來交通基礎設施的更新逐步改善了區域內的發展基礎。

以河口-老街為例,2003年,滇越鐵路由于其運載力低下和老化等問題,經常出現事故,便暫停了客運,只保留貨運。其低運輸效率成為了地區發展的阻力,因而被新的公路所取代。1999年,蒙自-河口高速公路開通。交通基礎設施的升級使得貿易量劇增,隨之而來的是運輸壓力。中越鐵路大橋已經無法承擔河口和老街之間的火車、汽車、自行車和行人往來。為解決這一問題,河口與老街共同投資修建了中越南溪河公路大橋。公路大橋位于鐵路橋以西百米處,于2001年通車。

昆明-海防交通走廊是湄公河次區域交通系統中的重要項目,也是亞洲公路14號線的一部分。2009年,越南開始建設河內老街高速公路的部分,并于2014年建成通車。該項目主要由亞洲開發銀行貸款,共耗資14.6億美元[16]。河老高速公路的終點位于老街省巴剎縣金城工業商貿區,通過中越紅河公路大橋與開河高速公路相連。2006年,中國和越南的交通部正式簽署《中越兩國共建紅河大橋協定》[17]。中越紅河公路大橋位于河口鎮以北的北山開發區,于2009年試通車(圖10)。橋長295米,橋面為雙向4車道,總投資為6440萬人民幣。在大橋建成投入使用后,昆明至河內車行時間約為13小時。

除了高速公路的建設,標準軌蒙河鐵路于2014年開通。蒙河鐵路的建成運營也代表著泛亞鐵路東線中國段全線通車。新的鐵路承擔了鐵路運輸的主要貨運和全部客運。但河老鐵路仍然保持著法屬時期的米軌鐵路。從此,滇越鐵路對于邊境而言已經不再是“先進的文明”與“現代”,而成為了代表著昔日輝煌的集體記憶。

從河口-老街也可以看出,跨境交通基礎設施通常與口岸相連接,將雙子城在近代形成的以一個過關通道的“單中心”空間格局轉變為多個過關通道的“多中心”。新的公路和鐵路等交通基礎設施往往伴隨著新建口岸區和城鎮擴張。在口岸吞吐量增加的情況下合理分流,解決口岸擁堵問題,比如河口海關規劃貨車通行的路線避開人流密集的老城區,實施南溪河公路大橋通道以互市物品、旅客、商務車輛進出為主,紅河公路大橋以貿易貨物及車輛、人員進出為主的管理模式,并與貨場和生產加工區相連[18]。

3.2 口岸空間的復合與分流

中越兩國恢復貿易往來后的一項重要的工作便是重建口岸區,因為在邊境沖突時,節點城鎮大多成為戰場,先前的口岸基礎設施幾乎成為了廢墟。當代的口岸以象征國家主權的海關為主體,國家其他專項檢驗部門聯合組成,并與有關部門和行業單位組成綜合體。根據中華人民共和國海關總署發布的《國家口岸查驗基礎設施建設標準》(建標185-2017),公路口岸查驗基礎設施按照對象分為旅檢、貨件和交通運輸工具查驗設施三類;按照使用單位分為海關設施、檢驗檢疫設施和邊檢設施三類。根據人流量和貨流量將口岸分級,規定相應的空間規模和建筑面積。國家一級公路口岸區的設施通常包括口岸聯檢樓、國門廣場及配套設施、口岸驗貨廠、報關報檢樓及配套設施、口岸邊檢監護隊等。

1992年,東興和芒街商定按照1958年“北侖河友誼大橋”的原型復建大橋,并簽訂了《北侖河大橋協議書》。重建的大橋于1994年建成通車,是當時東興與越南廣寧省之間的主要出入境通道。在口岸重建初期,口岸辦公場所只是兩排平房,后來由國家政府投資逐漸完成了口岸查驗大廳(含國門)、口岸綜合樓和查驗貨場等基礎設施建設(圖11)。2007年,東興口岸改造一期工程投入使用,改造后的出入境通道由原來的16條增至24條,通關能力由原來1萬人次/天增至2萬人次/天。日漸復雜的出入境功能要求更高效的通關方式。制度、效率與技術的理性貫穿于邊境的社會行動之中,社會管理機構的目標被層層分解,使其效率最大化。

在河口-老街,口岸聯檢樓、國門、中越鐵路大橋和中越公路大橋形成了口岸區(圖12)。但與東興-芒街的情況不同,國門是一種去功能化的構筑物的形式脫離于口岸聯檢樓而設置在中越公路大橋的兩端。通關的人員需要先經過位于公路橋橋頭附近的口岸聯檢樓,再經過國門,通過大橋,最終過境。口岸聯檢樓于1999年開始建設,2000年竣工交付使用,建設規模為5485平方米。在功能布局上,口岸聯檢樓的一層為出入境聯檢大廳,二層及以上為各聯檢部門的辦公用房。中越鐵路大橋保留原先的鐵路貨運功能。在河口,鐵路大橋與公路大橋橋頭之間的地帶被用作進出口貨物驗貨場,占地2222.5平方米,辦公用房建筑面積661平米,停車面積2000.5平方米,在公路大橋通車后投入使用。

口岸區為不同的出入境目的設置了不同的通道。在邊境地區的貿易類型可分為過境貿易和邊境貿易。邊境貿易又分為邊民互市貿易和邊境小額貿易。邊民互市通常是指邊民在指定的場所和限定的日期進行交換。自2004年北山口岸貨場投入使用后,兩橋之間的進出口貨物驗貨場被改作邊民互市貿易交易市場。同時,從事邊境小額貿易的邊民可持邊民證與貨物前往位于口岸聯檢中心北側的貿易邊檢通道過關(圖13),區別于普通的過關路線。越南的邊民普遍使用一種改造的自行車,可以承擔上百公斤的貨物,便于將貨物一次性運過境。過關以后,貨物將會通往老街貨物檢查區,鐵路橋橋頭附近的區域成為了邊民裝卸貨物的場地。

3.3 數字口岸

值得注意的是,一直以來,口岸基礎設施的更新總是與提升人員與貨物通關效率為目標。中越邊境口岸在近年通過數據互聯互通和數字監管等手段進行信息化改革,從而實現工作效率的提升。在鐵路運輸方面,海關的鐵路運艙系統與中國國家鐵路集團有限公司的數字口岸系統通過數據交互、信息共享,實現了鐵路運輸進出口貨物通關作業無紙化。關鐵間鐵路艙單、運輸工具數據的自動傳輸,企業不再需要分別向海關、鐵路提交相關通關物流數據,鐵路口岸通關改革為企業節省了大量的時間和人力物力成本。而在貨運的方面,口岸通過數字監管可以將以往的“兩點式”監管模式調整為“一點式”的模式,即對貨場實施封閉式運行管理,進出境貨物、車輛無需再中途停留辦理申報、檢查手續,所有海關通關手續均可在國際貨場內一次辦理完畢。海關作業的流程都可以通過全程的數字監控管理簡化,取消通道卡口作業點,提高海關效能[19]。

可以看出,在信息化改革前,口岸功能的精細化是為了通過流程上的明確和細分而提高效率,從而使得空間復合化,并在邊界兩側形成了一種鏡像的空間關系。但數字化手段提高效率則是以整合、簡化流程的方式達到目標,在河口北山國際貨場的案例中,這種方式已經打破了邊境雙子城特有的鏡像空間模式,可能也會在某種程度上逐漸簡化空間。

4? 邊境基礎設施空間的形象與認知

在19世紀末20世紀初,邊境基礎設施的建設賦予了中國的邊域鄉土一種現代的世界形象。由法國人主導的大型跨國基礎設施的勘測、規劃、設計和施工工作似乎將中越邊境的形象與當時的其他通商口岸拉近了許多。但在實際的環境中可能遠非如此。在1930年代,一位乘坐滇越鐵路從海防前往昆明的記者胡嘉出版了他的游記《滇越游記》,其中從建筑和城鎮環境的角度寫到:

“南溪河國界橋。橋是木質的,中間通火車,兩邊是人行道,建筑并不感覺雄偉和堅固,下面南溪河的流水也迂緩渾濁,淺沽的沙灘上還蓋造著傾頹的木房子。

……

老街在商業方面并沒有實在發展,僅僅是因為地處中越邊境而具有軍事作用。……老街的夜市沒有什么特別的,幾個商鋪都是坐過路商客的生意,所以不講究裝潢,晚上九點十點以后,大部分店鋪就關門了,沒有一點都市風光。”

在他的筆下,河口-老街雖然是口岸,但從各方面卻遠不及當時的上海、廣州,也不比越南的海防。在國家邊境的“建筑”形象在一個已經有國族意識的國民心目中應該是來呈現國家威嚴,無論是形象還是材料都需要有所體現。此外,由于河口-老街是當時滇越邊境最大的商品集散地,以過境貿易為主,商業活動的時間與關口的開放時間相一致,也沒有現代都市的生活景象。

邊境基礎設施及其所蘊含的現代科學知識也影響著當地人的思想。在1909年,紅河泛濫淹沒了河口城區的200余所房屋,這些房屋多為竹屋茅舍,自然分布形成街道。時任對汛副督辦許德芬立即開始籌備重建工作。他對南溪河和紅河水文情況進行調查,親率勘測人員對河口城區地形進行勘測,并重點參考了滇越鐵路公司曾經對河口-老街做的勘察報告,繪制出了新城區的方案圖。新城區的街巷共有16條,呈井字型布局,從四連山向西北沿紅河岸邊展開。街巷設置排水溝,并在城區內設置水塘,起到蓄水的作用。這些街道稱為了今天河口街道的雛形[20]。

在當代,國門構建了邊民和外來人員對于國家的感知。三組雙子城的國門呈現出三種不同的類型。在東興-芒街,聯檢大樓以一種“門”的形象出現;在河口-老街,國門作為一種形式符號與聯檢大樓相分離;在憑祥-諒山的友誼關,除了實際的口岸,還保留了鎮南關的門樓和邊防設施等,這些邊境基礎設施遺產作為中越邊境的地標建筑,也在不斷塑造著國家認同與地方記憶。

5? 結語

在過去的百余年間,中越邊境的基礎設施建設與更新形塑著邊境的空間形態,一方面改造邊疆地帶的復雜自然地理環境,另一方面促使邊境節點城鎮的興起與發展。這一過程體現了從地緣政治影響下的現代化建設,使邊境內外的交流從低流動性轉變為高流動性。在東興-芒街、憑祥-同登和河口-老街的樣本中,口岸空間和交通基礎設施建設是邊境發展的主要內容。1885年后,現代國家外交體系和相關的制度塑造出來一種在邊界兩側鏡像的關口空間,成為了邊境雙子城雛形和核心結構。邊境雙子城除了具有軍事意義之外,也是國家、地區之間的樞紐,通過航線和鐵路線同腹地城市建立順暢的聯系。由此可見,邊境的功能從某種意義而言不是為了阻隔內外,而是在現代的知識和技術體系下有效管理和組織的前提下更高效的往來,這便是近代邊境的現代性。自20世紀90年代中越關系正常化以來,邊境基礎設施的更新產生新的空間特點,在城市尺度上主要體現為多元交通基礎設施與邊境城鎮多中心化,在口岸尺度上則體現為口岸功能復雜化與精細化導致的空間復合化,以及數字技術帶來的口岸功能與空間整合的趨勢。這些特點一方面使得人員、貨物通關更為高效,另一方面,也讓邊境城鎮的規模逐漸增大,并開始出現了與邊境基礎設施相連的跨境經濟合作區等具有生產性質的空間,從而使近代作為樞紐的邊境節點城鎮逐漸向地區中心轉變。

同時,在邊境現代化的歷程中,基礎設施空間也影響著邊境社會的認知,如滇越鐵路的地形、水文勘察報告作為一種先進的技術被運用到河口城區重建的規劃中,又如基礎設施的空間形象被人們等同為象征國家的文化符號,無論是視覺體驗、通關流程的體驗,還是對邊境基礎設施空間的歷史界面的再現,都成為邊民與國民在地方生活中能夠感知國家,感知地方的方式,也成為理解邊境空間的一種重要維度。

參考文獻:

[1] 欽越邊界亟應改正折,漢版《全集》第1冊:337.

[2] 李國強.中越陸路邊界源流述略[J].中國邊疆史地研究導報,1990:1.

[3] [英]安東尼·吉登斯.現代的后果.譯林出版社,2011.

[4] David G. Marr. Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925. University of California Press. 72.

[5] 廣西公安志.第四節:全邊對汛督辦署. http://lib.gxdfz.org.cn/view-a63-7.html

[6] 廣西壯族自治區通志館.中法戰爭調查資料實錄[G].南寧:廣西人民出版社,1982:225.

[7] 越南廣寧省越共黨部機關報.http://www.baoquangninh.com.vn/2020年3月10日.

[8] 光緒十三年(1887年)在北海建立領事館,兼管東興領事業務。光緒二十一年(1895年),中法簽訂《續議商務專條附件》,在東興設立領事館,兼辦海關。清政府設立東興常關,并在竹山設關卡,控制竹山港關稅。1931年,北海關設立東興支關。

[9] 1917年,東興洋務局成立,管理進出口貿易。對進出口貨物的基本監管程序是申報、查驗、征稅、簽領準單、放行。

[10] Bulletin Administratif du Tonkin France.

[11] 鎮南關,現稱友誼關,位于中國廣西壯族自治區憑祥市友誼鎮卡鳳村,始建于西漢,曾用名雞陵關、大南關和界首關。明永樂三年(1407年)改稱鎮夷關。明末改稱鎮南關。1953年改名畝南關,1965年改名友誼關至今。

[12] 法國滇越鐵路公司.Le Chemin de fer du Yunnan[M].Paris: Imprimerie G. Gourie,1910:40.

[13] 法國滇越鐵路公司.Le Chemin de fer du Yunnan[M].Paris: Imprimerie G. Gourie,1910:40.

[14] 宋濤.中國邊境地緣經濟的空間差異及影響機制[J].地理學報,2017-10:31-45.

[15] 張學良 ( 2012) 所指出的,交通基礎設施具有網絡屬性,它將各個區域的經濟活動連成一個整體,通過擴散效應,使經濟增長較快區域帶動增長較慢區域的經濟發展,從而表現為正的空間溢出效應。

[16] 新華網.越南開通首條連接越中邊境高速公路,2014年9月21日。

[17] 新華社.中越紅河公路大橋建設工程已啟動施工進展順利. 2016年3月19日.

http://www.gov.cn/jrzg/2006-03/19/content_230906.htm .

[18] 鳳凰網. 中國河口-越南老街國際公路口岸第二條通道8日正式開通. 2012年11月8日.

http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_11/08/189703

80_0.shtml

[19] 鳳凰網. 中國河口-越南老街國際公路口岸第二條通道8日正式開通. 2012年11月8日.

http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_11/08/189703

80_0.shtml

[20] 河口瑤族自治縣編纂委員會.河口縣志[Z].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1994.