傳單不簡單

王丹尼

發傳單這個事情,做過的人知道,轉化率通常在0.3%到0.5%左右。也就是說,你發10 000張上面印著各種降價優惠商品的傳單,會有大概30~50個人會通過掃上面的二維碼下載你的App客戶端。如果上面再附上什么“十元抵用券”之類的,那么轉化率會再高一些,0.8%~1.0%左右。

小于1.0%的轉化率,是大部分O2O、電商、移動互聯網公司交出的“發傳單”答卷。而在推廣大眾點評App中,我們發傳單的轉化率是22.3%,也就是達到了傳統傳單轉化率20~40倍的效果。

故事背景

目標:讓某三四線城市用戶使用大眾點評。因為三四線城市用戶對“點評”功能的需求幾乎為零,所以能夠切入這些市場的產品就是團購。項目目標進而轉化成了獲取新團購購買用戶。

策略:以5元爆款團購為主題的大促銷。上團購,花5元錢就可以看一場電影,或者花5元就可以買20元的面包甜點等。電影票和面包券均是團購上最暢銷的產品。配合線上線下所有產品免費、付費渠道的推廣,為期2個月,覆蓋25個城市。

所以你算一算就不難算出,這是一個幾千萬級別投入的推廣項目。

一個策劃就是一個產品

一個產品的領導者至少需要對接(1)用戶溝通、(2)前端開發、(3)后端開發、(4)UI設計、(5)數據分析等5個負責人。他需要充分理解和挖掘用戶的需求,并協調內部資源之間的利益,領導他們,做出好產品。

作為這個案例項目的領導者,我需要對接:

(1)產品——需要讓產品團隊理解推廣策劃的優惠邏輯,并把它與現有的App和PC端產品相結合;(2)技術——需要安排軟件開發時間并和產品一起與項目總討論技術限制;(3)銷售——25個城市的團購區域團隊都需要配合這個項目,談下相應的優惠團購單;(4)誠信——防止大規模優惠推廣中的作弊行為;(5)設計——讓設計團隊明確整個策劃中涉及的所有VI(視覺設計)需求,并不斷審核迭代;(6)BI(商業智能)——讓數據分析團隊追蹤不同優惠產品、不同城市、不同媒體投放的效率,從中獲得寶貴實戰經驗;(7)公關——傳統新聞媒體的預熱和跟進報道;(8)社會化媒體營銷——與社會化媒體營銷團隊敲定社會化媒體上的推廣策劃案,并與公司自有社會化媒體渠道結合,關鍵是要配合好整個兩個月策劃中每個星期的節奏;(9)地推——給地面推廣團隊設計一套最有效的地推方式,并保證在下達到25個城市區域團隊時,能夠完整地執行;(10)在線推廣——配合該推廣項目,PC和App端的10余個渠道的在線流量購買以及相關的ROI(投資回報率)分析;

(11~14)四個傳統廣告媒體——寫字樓LCD、樓宇框架、公交車候車廳、電影院片前廣告,在25個城市的上千個廣告點位中,分別在哪些城市的哪些時間,要投放哪些點位,以及投放哪些內容。

相比起產品,策劃的開發周期更短,市場的不確定性更高,涉及的環節更多——但其實這些都是產品思維善于解決的問題。

當你從“做好一個產品”的角度去看的時候,你就能意識到協調和管理這14個環節只是做好產品的手段,而不是目的。你必須在這些環節的干擾中,牢牢地抓住對整個策劃影響最大的那一條線。

這條線就是產品思維的核心——用戶場景。

挖掘用戶場景

產品新人有一個通病,就是喜歡在產品里堆積酷炫功能。

而很多做市場的人的通病,就是喜歡堆積FAB(屬性、作用、益處法則)。比如一個轉化率是0.5%的電商傳單上,一般就是打印著一堆優惠。例如:“電冰箱8折!”“看電影5折!”“僅限十一黃金周!”“買100元送50元!”然后上面印了十來個優惠商品。

這樣的設計,都是創意驅動或是資源驅動的。換句話說,是從設計者擁有的“資源”出發。有什么創意就往上加,有什么FAB就再往上堆。推向市場以后,又問——為什么消費者都不買賬呢?

如果讓一個產品經理來分析這個問題,答案就很簡單了:因為你不是從用戶需求出發的。

有人反駁,我給優惠,難道不是瞄準用戶需求嗎?

不是。因為用戶需求是分場景的,他在超市結賬的時候,對于一張20元抵用券的需求,和他在電梯里看到你的框架廣告的時候對于同一張20元抵用券的需求是不一樣的。

所以,做產品的人都知道一個叫做“用戶場景”的詞,即用戶使用產品的時候最常見場景是什么。圍繞這個場景,才能做出具有黏性的好產品。

現在你已經知道了策劃即產品,那么我們回到“發傳單”這么一個小環節中,你需要思考的問題是——“用戶通常是在什么樣的場景下拿到我的傳單?”

于是你就會發現,用戶拿傳單的場景,需要再被拆分成3個細分場景:(1)選擇接受傳單的場景;(2)閱讀傳單上的內容的場景;(3)根據傳單上的內容做出行動的場景。

在這3個場景中,第一個場景的優化可以提高發傳單的接受率;第二、第三個場景的優化可以提高傳單的轉化率。在每一個場景上提升3~5倍轉化率,最終就可以帶來20~40倍的轉化率差距。

第一個細分場景:選擇接受傳單

很多人以為發傳單的關鍵只有一張傳單的內容本身。而事實上,這個立體的場景里至少有4個重要元素:傳單、發傳單的人、用戶的心情,以及用戶所處的環境。

用戶看到地推人員時,往往是在商場或CBD區來去匆匆的道路上。他是忙碌的,而他對陌生地推人員的情緒往往是帶著一定抵觸的。你的“傳單產品”——記住,不僅僅是傳單本身,還有發傳單的人、和他所說的話——如何適應這個場景?

大部分O2O公司的大促銷地推人員在發傳單的時候,會努力加上15~30秒的話術,例如說:

“你好,我是×××的。現在下載我們這個App看電影只要5塊錢啊,你只要掃一下這個二維碼,然后點擊下載……就可以了。要記得回去下載噢!”

這樣做有3個問題:(1)降低了地推的效率;(2)話術越長,在將話術的指導從總部傳遞到一線地推人員的過程中,打折就越厲害,導致最后極其依賴于個人能力,而不是整體策略;(3)作為一個陌生地推人員,你說這么些話,與正常在商圈大街上走的人的情緒是不匹配甚至相抵觸的。

如何做到簡單高效、容易傳授、又充滿情緒共鳴的第一步呢?當你圍繞著這個場景去思考以后,答案就出來了:

地推人員送上一個大大的微笑,然后說:“你好!送給你五塊錢的快樂!”

說完,就遞上傳單。然后轉向下一個。用戶往往還沒有經過邏輯思考,就已經接受了。(事實是,大部分人決定接受或者不接受傳單,只有不到0.3秒的時間,哪來什么邏輯思考,全是情緒驅動。)

第二個細分場景:閱讀傳單

在接到傳單以后,用戶閱讀傳單上的內容的時間一般也不超過1秒鐘。這樣想,你很快就可以理解上面印12個優惠商品再加上3行打折信息是沒有用的。你如何設計一個在1秒鐘內就能讓用戶決定行動的“傳單產品”?

很多做市場的人覺得CTA(行動號召)一定是基于優惠。這是一個非常錯誤的思維定式。因為優惠是一個邏輯概念,而人是一個情感動物——人類幾乎所有行動決策的臨門一腳都是情感驅動的。

所以你的CTA,應該基于一個情感訴求,而非邏輯訴求。所有的優惠的存在,都應該是為了推向一種情緒。

大街上接到傳單的用戶可以分為兩大類,第一大類是處在逛街中歡樂的狀態,第二大類是處在奔波中、前往上班路上、或者剛剛下班的疲憊狀態。

在這兩種情緒下,你的“產品”如何介入他們的視野,才能夠在1秒的時間內激發他們的行動?

以下是我的答案(它絕不一定是最好的):

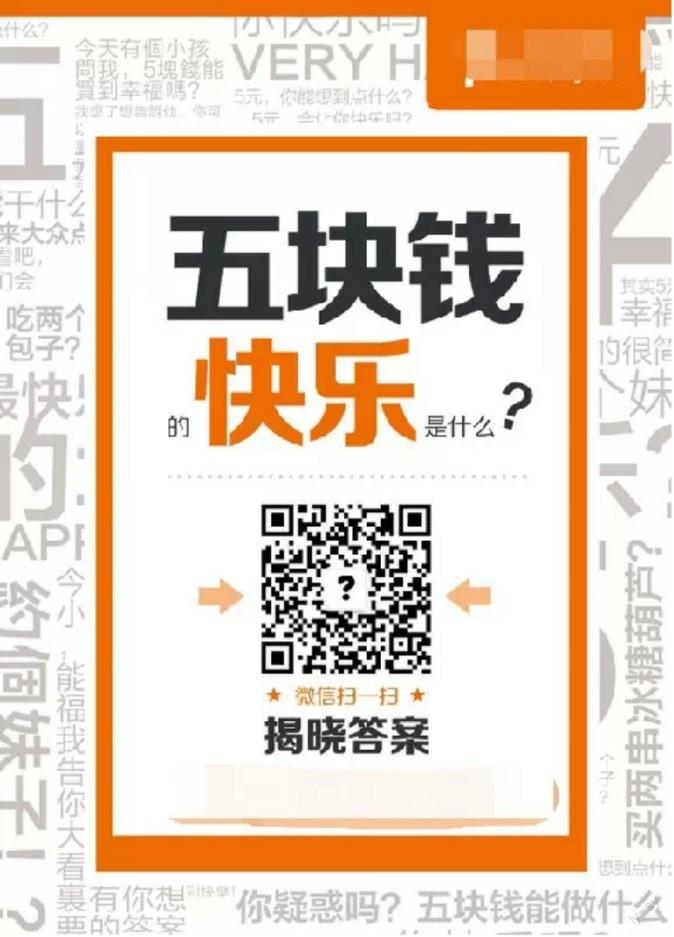

沒有七八個優惠商品。沒有折扣力度。沒有下載App的提示。甚至連周圍的那些小字都是設計團隊堅持說“不加實在是太丑陋了”才加上去的。其實我覺得不加,效果可能更好。

有人可能會問,你連優惠都沒有交代,根本沒有達到目的啊!

用戶路徑中的每一個步驟,只傳遞一個信息或者一個指令,就已經足夠。最忌諱的就是試圖在一個步驟里告訴用戶很多事情。這會讓用戶不知道究竟該干什么。

而這傳單只是試圖在這1秒內傳達一個與用戶場景有情緒共鳴的信息:

“掃一掃這個二維碼,你會獲得一些快樂。”(再帶上一些好奇心情緒的驅動加成。)

第三個細分場景:做出行動

現在用戶決定行動了。

這時候大部分用戶的場景是什么呢?他們正行走在沒有Wi-Fi的大街上,而手機數據又特別寶貴。所以,你的“傳單產品”必須在這種非常惡劣地氣候條件下,把用戶非常輕松順暢簡單地完成整個操作。你會怎么做呢?

傳統O2O電商的做法是,讓用戶掃二維碼,然后去到應用市場下載App。這又是一個充滿本位主義、不思考用戶場景的做法。最終結果就是轉化率極低。

針對這個場景,我們做了一個簡單有效的優化:

用戶掃了掃二維碼以后,直接去到我們建立的一個本地微信公眾號。我們在這個公眾號的簡介中,終于給出了“5塊錢可以看一場電影”的FAB。而在用戶點擊關注以后,系統的第一條自動回復,就是下載App的鏈接。

這樣,如果用戶不在乎流量或者在Wi-Fi環境下,那么他可以當場下載;或者,他在去到Wi-Fi環境以后,依然保留著這個下載鏈接。

而在用戶忘記了的情況下,我們會通過后續推送對用戶有價值的本地生活信息,來提醒他回到這個下載鏈接中來,直到完成最終的轉化。此外,作為一個本地生活服務信息提供商,你還建立了在每個本地城市的媒體渠道。

最重要的是,你已經成功地讓用戶做出了第一步行動。“行動”這件事,是有加成效應的,也就是說你有了第一步簡單的行動,就會有更大的可能去做出第二步、稍微更困難一點的行動。

MVP策劃和AB測試

現在你剛剛有了一個基于對于用戶場景的分析得出的產品。但是,你還不能把它鋪到25個城市。你的產品設計、平面設計、文案設計是建立在假設上的。包括我上述的分析——如果沒有最終數據的正向支持,它就是錯的。

做產品的人,在這時候會拋出一大堆很酷炫的名詞:最小化可行性產品(MVP),AB測試(小規模測試不同方案),灰度發布(讓一部分用戶用A,另一部分用戶開始用B,如果B更好,那么逐步擴大范圍,將所有用戶都遷移到B上來)。

其實這不是什么特別新鮮的概念。只是比較少的人把它用到市場中來。而能夠嚴格執行到底,并且做好數據跟蹤和分析的,就更對市場團隊的執行力有很高的要求。

在這個傳單的設計上,我們在3天內做了5個版本的對比測試,每個版本發1 000份傳單:

版本一:傳單正面是買50送50的優惠信息,二維碼是微信號;反面是傳統的超優惠爆款陳列。

版本二:傳單正面是買50送50的優惠信息,二維碼是去到應用市場;反面是傳統的超優惠爆款陳列。

版本三:傳單正面是“五塊錢的快樂是什么?”的標題,下面是超優惠爆款陳列;反面是公司標志和口號。

版本四:傳單正面只有“五塊錢的快樂是什么?”;反面是超優惠爆款陳列。

版本五:傳單正面只有“五塊錢的快樂是什么?”;反面什么都沒有。

做這5個版本的測試,因為內容不同、優惠方式不同,所以要求設計團隊、地推團隊、數據分析團隊、物料團隊、銷售團隊在3天內的緊密配合。最后測試結果的數據顯示,版本五的轉化率最高:發出去的1 000份傳單,帶來了223個關注,當天轉化成下載的占25%。而其他版本的轉化率都在個位數。

我們在2個城市都用版本五做了測試,都得到了22%左右的數據。最終敲定了這個方案,也就是你上面所看到的這個“很簡單”的設計。

在這個“傳單產品”被鋪開到25個城市以后,它維持著20%的轉化率——這是一個傳統發傳單的人很難想象的恐怖數據。但通過以上的分享,你能夠看到我們是如何一步一步將它變成現實的。