大腸息肉患者發病特點及與中醫證型的相關性分析

朱冉飛,趙壯壯

(安徽省中西醫結合醫院/上海中醫藥大學附屬曙光醫院安徽醫院,安徽 合肥 230031)

大腸息肉是臨床消化科常見的一種疾病,其是指局部黏膜增生而形成向腸腔內凸起的息肉樣病變。近年來,隨著人們生活方式與飲食結構的改變,大腸息肉的發病率呈明顯上升趨勢。該疾病若未及時診治可致病情進一步發展,嚴重者甚至發生癌變,嚴重影響患者健康及生命安全[1-2]。現階段,關于大腸息肉的發病特點、發病因素等尚不明確,多數學者[3-4]認為其發病是多因素綜合作用的結果。大腸息肉表現常無特異性,易被忽視,臨床診斷主要依靠結腸鏡篩查,但存在較高漏診率。西醫尚未發現治療該疾病的特效藥物,治療上以內鏡下切除為主,但存在術后并發癥多、復發率較高等不足。中醫學將大腸息肉歸于“腸覃”“腸瘤”等范疇,認為機體虧虛,感受外邪、飲食失度等導致脾胃運化失常,痰濕內生,臟腑氣血失調為其主要發病病機,故治療主要以補氣健脾、理氣化濕為主。有報道[5]指出,中醫藥在辨證論治的基礎上可改善大腸息肉患者臨床癥狀,并可降低復發率,但對于大腸息肉中醫證型分類及診治仍缺少規范化依據與統一標準。基于此,本研究回顧性分析150例大腸息肉患者的臨床資料,旨在進一步探討大腸息肉患者的發病特點及與中醫證型的相關性,為大腸息肉論治提供參考及依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象 分析2021年12月至2022年11月我院脾胃科收治的150例大腸息肉患者的臨床資料。患者年齡28~84歲,平均56.26歲;男98例,女52例;體質量指數(BMI)17~30 kg/m2,平均26.68 kg/m2。

1.2 診斷標準 西醫診斷符合《中國早期結直腸癌篩查及內鏡診治指南(2014,北京)》[6]中關于大腸息肉的相關診斷標準,且根據內鏡檢查結果發現病變部位為全結腸型、左半結腸型(直腸、乙狀結腸、降結腸)和右半結腸型(升結腸、橫結腸、肝曲、回盲部、脾曲),息肉大小為<1 cm、≥1~2 cm和≥2 cm;息肉數目為單發性和多發性;經病理學組織檢查發現病理類型為非腺瘤性息肉和腺瘤性息肉者。中醫診斷參照《中醫病證診斷療效標準》[7],證型主要包括以下4種。(1)脾虛濕滯證。主癥:腹脹或腹部隱痛,大便稀溏或黏膩不爽,夾不消化食物,氣短懶言,神疲無力;次癥:口淡不喜飲,納呆,脘悶不舒,進食后加重,面色萎黃,舌淡胖,苔白,脈濡細或細弱。(2)大腸濕熱證。主癥:腹痛、腹瀉,或大便帶黏液或夾鮮血,大便臭穢,肛門灼熱;次癥:口干、口苦口黏膩、里急后重、肛門下墜,小便短赤;舌紅、苔薄黃或黃膩,脈滑數。(3)肝郁氣滯證。主癥:胸脅或腹部脹痛、竄痛、痛無定處或痛引少腹,大便溏結不調,或大便不暢,欲解不得;次癥:情緒焦慮抑郁或急躁易怒,噯氣頻發,善太息,女性可見乳房脹痛,苔薄白,脈弦。(4)濕瘀阻滯證。主癥:大便溏瀉不爽或黏液便,或者便血(暗紅色血便)或腹痛、腹脹;次癥:或腹部不適,胸悶,舌質偏暗或有瘀點,苔厚膩,脈澀或弦。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;臨床資料齊全者;年齡不低于18周歲者等。

1.4 排除標準 結直腸息肉已發生癌變者;既往伴有炎癥性腸病、結直腸癌及腸結核病史者;伴有鋸齒狀腺瘤、家族性息肉病、P-J綜合征及Gardner綜合征者;傳染病病原攜帶者;合并全身感染性疾病、血液系統疾病及自身免疫性疾病者;伴有藥物濫用史、酒精依賴史及吸毒史者;精神障礙者;妊娠期及哺乳期婦女等;參與其他相關研究者。

1.5 資料收集及觀察指標

1.5.1 資料收集 統計符合納入標準的患者的臨床資料,于入院后次日由1名主任醫師和1名主治醫師參考《中醫病證診斷療效標準》,同時結合患者臨床癥狀和中醫四診信息判斷其中醫證型,將大腸息肉分為4種證型,包括脾虛濕滯證、大腸濕熱證、肝郁氣滯證及濕瘀阻滯證。

1.5.2 大腸息肉患者的發病特點 根據資料收集結果,統計150例大腸息肉患者的發病類型及發病位置情況。

1.5.3 大腸息肉患者中醫證型分布情況 根據資料收集結果,統計150例大腸息肉患者的中醫證型分布情況。

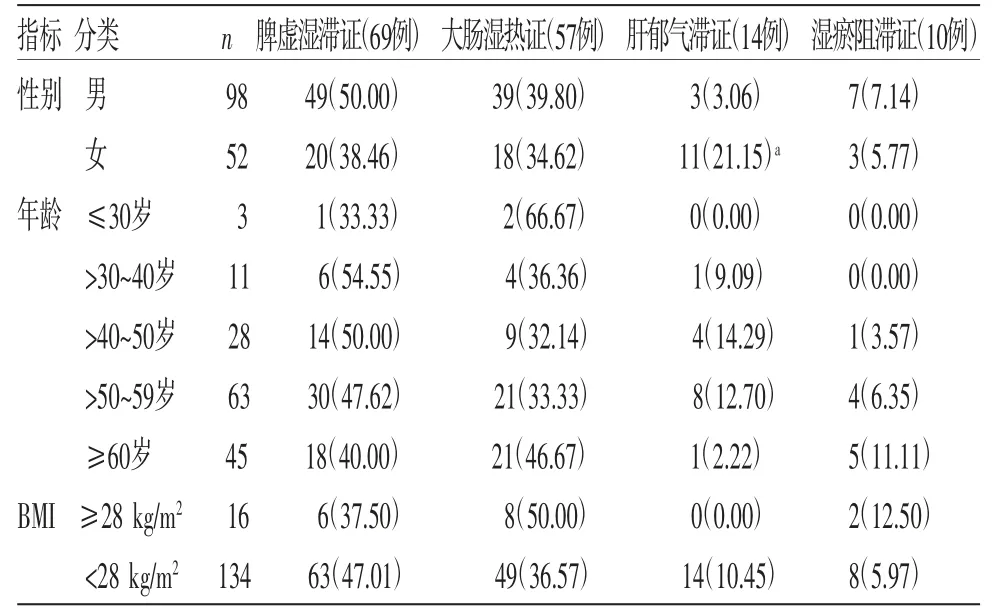

1.5.4 不同性別、年齡、BMI大腸息肉患者的中醫證型分布情況 根據資料收集結果,按性別的不同將150例大腸息肉患者分為男性(98例)和女性(52例);根據年齡大小的不同將150例大腸息肉患者分為≤30歲(3例)、>30~40歲(11例)、>40~50歲(28例)、>50~60歲(63例)、>60歲(45例);根據《中國成人肥胖癥防治專家共識意見》[8]將150例大腸息肉患者分為肥胖[BMI≥28 kg/m2,16例)]、非肥胖(BMI<28 kg/m2,134例)。統計不同性別、年齡、BMI大腸息肉患者的中醫證型分布情況。

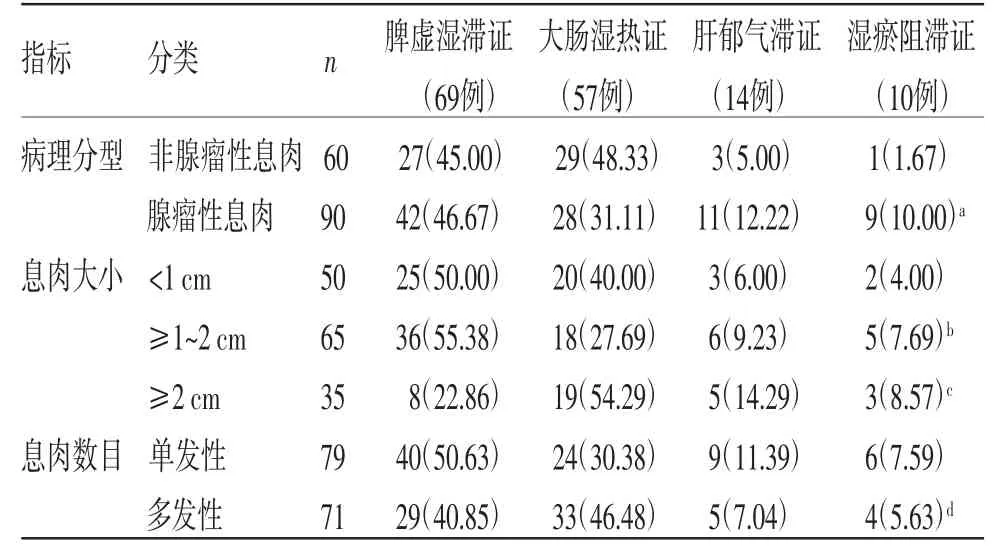

1.5.5 不同病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布情況 根據資料收集結果,按病理學組織結果將150例大腸息肉患者的病理類型分為非腺瘤性息肉(60例)和腺瘤性息肉(90例);根據內鏡檢查結果將150例大腸息肉患者的息肉大小分為<1cm(50例)、≥1~2cm(65例)和≥2cm(35例),息肉數目分為單發性(79例)和多發性(71例)。統計不同病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布情況。

1.6 統計學方法 計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗進行比較。應用SPSS 21.0軟件對數據進行統計,P<0.05說明差異有統計學意義。

2 結果

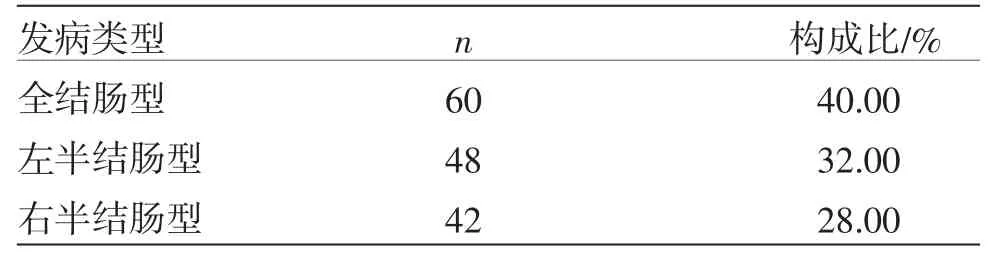

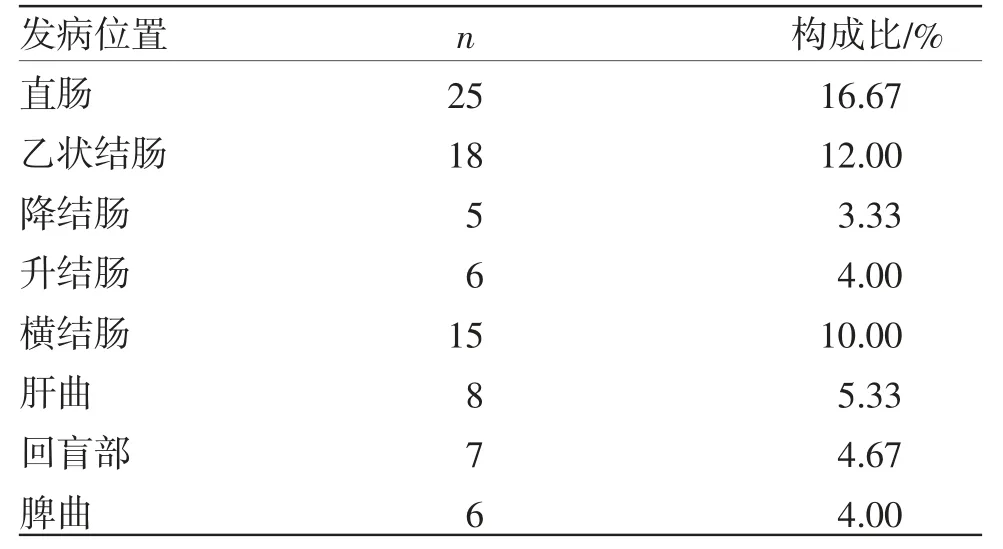

2.1 150例大腸息肉患者的發病類型及發病位置 150例大腸息肉患者中,主要發病類型為全結腸型,占比40.00%;主要發病位置為直腸、乙狀結腸、橫結腸,占比分別為16.67%、12.00%、10.00%。(見表1~2)

表1 150 例大腸息肉患者的發病類型

表2 150 例大腸息肉患者的發病位置

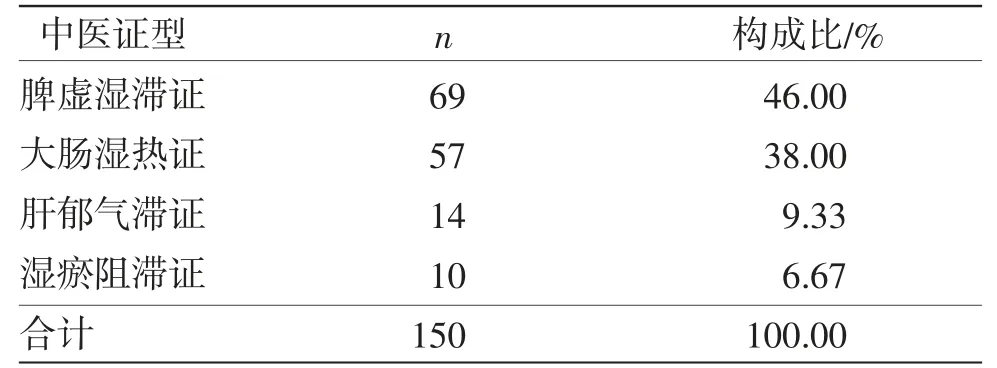

2.2 150例大腸息肉患者的中醫證型分布情況 150例大腸息肉患者中,主要中醫證型為脾虛濕滯證,占比46.00%,其次為大腸濕熱證,占比38.00%。(見表3)

表3 150 例大腸息肉患者的中醫證型分布情況

2.3 不同性別、年齡、BMI大腸息肉患者的中醫證型分布情況 不同性別大腸息肉患者,男性、女性患者均以脾虛濕滯證占比最高,分別為50.00%、38.46%;大腸息肉女性患者肝郁氣滯證占比(21.15%)高于男性患者(3.06%)(P<0.05)。不同年齡大腸息肉患者,≤30歲、>60歲患者以大腸濕熱證占比最高,分別為66.67%、46.67%;>30~40歲、>40~50歲、>50~60歲患者以脾虛濕滯證占比最高,分別為54.55%、50.00%、47.62%。不同BMI大腸息肉患者,BMI<28 kg/m2患者以脾虛濕滯證占比最高,為47.01%;BMI≥28 kg/m2患者以大腸濕熱證占比最高,為50.00%。(見表4)

表4 不同性別、年齡、BMI 大腸息肉患者的中醫證型分布情況 [例(%)]

2.4 不同病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布情況 不同病理分型大腸息肉患者,非腺瘤性息肉患者大腸濕熱證占比最高,為48.33%;腺瘤性息肉患者脾虛濕滯證占比最高,為46.67%;腺瘤性息肉患者濕瘀阻滯證占比(10.00%)高于非腺瘤性息肉患者(1.67%)(P<0.05)。不同息肉大小大腸息肉患者,息肉大小<1 cm、≥1~2 cm患者均以脾虛濕滯證占比最高,分別為50.00%、55.38%;息肉大小≥2 cm患者以大腸濕熱證占比最高,為54.29%。不同數目大腸息肉患者,單發性患者脾虛濕滯證占比最高,為50.63%;多發性患者大腸濕熱證占比最高,為46.48%。(見表5)

表5 不同病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布情況 [例(%)]

3 討論

結腸息肉可逐漸發展為結腸癌,屬臨床公認的結腸癌癌前病變。近年來,據臨床相關調查[9]結果顯示,95%的結腸癌由結腸息肉轉變而來。目前,由于大腸息肉的發病機制仍不明晰,該疾病的病因研究仍處于探索階段,該疾病的發病率仍呈逐漸上升趨勢[10]。西醫預防大腸息肉惡變及治療大腸息肉尚無有效手段,臨床治療首選內鏡下切除病灶,但部分患者不適合內鏡下切除,且存在治療后反復發作的情況,使得患者的預后較差[11]。因此,采取積極有效的診治方法,以預防大腸息肉發生惡變,提高大腸息肉的臨床治療效果意義重大。一項針對876例大腸息肉患者的研究[12]發現,全結腸型(占42.24%)為大腸息肉患者的主要發病類型,且發病位置以直腸(占44.86%)、乙狀結腸(占39.04%)和橫結腸(占37.90%)多見。本研究結果顯示,150例大腸息肉患者中,主要發病類型為全結腸型,占比40.00%;主要發病位置為直腸、乙狀結腸、橫結腸,占比分別為16.67%、12.00%、10.00%,與上述研究結果相符,提示大腸息肉患者的主要發病類型可能為全結腸型,發病位置可能主要分布于直腸、乙狀結腸和橫結腸。因此,臨床可根據大腸息肉的發病特點給予針對性診療,以提高大腸息肉的檢出率及治療效果。

中醫學強調因人制宜,強調個性化的治療,側重辨證論治。其在治療大腸息肉上有獨特優勢,不僅可改善患者不適癥狀,還能防治及減少術后復發[13]。中醫學中本無大腸息肉病名,中醫學家根據其癥狀表現將其歸于“息肉痔”“便秘”“腸覃”“泄瀉”“積聚”“腸澼”“腸瘤”等范疇[14]。息肉的論述最早見于《黃帝內經》,如《靈樞·水脹》中記載“腸覃如何,岐伯曰:寒氣客于腸外,……,氣不得榮,因有所系,……,惡氣乃起,息肉乃生”。《黃帝內經》中指出:“陽化氣,陰成形”,“積之始生,得寒乃生,厥乃成積”。中醫學中關于大腸息肉的病因病機及辨證分型尚無統一的定論。多數學者[15-17]認為大腸息肉病位在腸,為虛實夾雜、本虛標實之證,本虛為脾虛,標實為濕、瘀、痰,與脾虛、濕滯、濕熱等密切相關。素體先天稟賦不足,感受外邪、情志不暢、飲食失調傷及脾胃,導致脾胃運化失司,痰濕內生,濕性黏滯重濁,導致氣血運行失常,且濕邪郁久化熱,濕熱互結,穢濁之氣而起,下注于腸,阻滯氣機,導致氣機運行不調,臟腑氣血不暢,痰濕、濕熱、氣滯、瘀血等凝而互結,形成息肉,故而發病[18]。符嬌文等[19]認為大腸息肉的發生與脾虛、濕熱、血瘀密切相關。本研究發現,150例大腸息肉患者中,主要中醫證型為脾虛濕滯證,其次為大腸濕熱證,且>30~40歲、>40~50歲、>50~60歲,BMI<28 kg/m2,以及息肉大小<1 cm、≥1~2 cm的單發性腺瘤性息肉患者以脾虛濕滯證占比最高,而≤30歲、>60歲,BMI≥28 kg/m2,以及息肉大小>2 cm的多發性非腺瘤性息肉患者以大腸濕熱證占比最高,說明不同性別、年齡、BMI、病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布各不相同,但以脾虛濕滯證、大腸濕熱證多見,臨床應以健脾為本,并輔以理氣化濕為治則。另本研究發現,大腸息肉女性患者肝郁氣滯證占比高于男性患者,腺瘤性息肉患者濕瘀阻滯證占比高于非腺瘤性息肉患者,提示相較于男性大腸息肉患者,女性患者更易出現肝郁氣滯證型大腸息肉,而且相較于非腺瘤性息肉患者,腺瘤性息肉患者更易出現濕瘀阻滯證大腸息肉。分析其原因可能為,女性大腸息肉患者素體虧虛,易感受外邪,且更易出現情志不暢,進而易導致肝郁久而化熱,故相較于男性,女性更易出現肝郁氣滯證大腸息肉;腺瘤性息肉患者多稟賦不足,由于飲食傷胃、勞倦過度等因素損傷脾胃,導致脾胃升降、運化、腐熟、受納等失常,引發痰凝毒聚,痰濕內生,氣滯血瘀,故相較于非腺瘤性息肉患者,腺瘤性息肉患者更易出現濕瘀阻滯證大腸息肉[20-21]。因此,臨床應針對大腸息肉患者的中醫證型分布特點進行辨證施治,以提高大腸息肉患者的診療效果。

綜上,大腸息肉患者的主要發病類型為全結腸型,發病位置主要分布于直腸、乙狀結腸和橫結腸,主要中醫證型為脾虛濕滯證,不同性別、年齡、BMI、病理分型、息肉大小、數目大腸息肉患者的中醫證型分布各不相同,臨床可根據大腸息肉患者的中醫證型分布特點進行辨證施治,以提高中醫診療及用藥的準確性、有效性。值得注意的是,本研究病例來源較為單一,且病例資料收集有限,研究僅限于大腸息肉中醫證型分布與病理的研究,其機制并未進行深層次研究。今后的研究應進一步擴大樣本量,并上升至生物分子層面,從機制機理方面進一步明確中醫證型與病理之間的聯系。