基于數據挖掘技術探討腕踝針治療中風后遺癥的臨床應用規律*

海萌萌,鄭 雪,何宗卿,經雙雙,王慶波

(1.河南中醫藥大學,河南 鄭州 450003;2.河南中醫藥大學第一附屬醫院,河南 鄭州 450000)

中風后遺癥是指腦卒中發病后,遺留的包括肢體無力、偏癱、語言不利、吞咽障礙等癥狀。研究顯示,腦卒中的過早死亡壽命損失年為1 748/10萬,傷殘所致健康壽命損失年為262/10萬,傷殘調整壽命損失年為2 010/10萬[1]。中風后遺癥患者的生活質量明顯低于普通人群,其中功能獨立性和抑郁是影響生活質量最大的影響因素[2],給患者和家庭帶來了極大的痛苦和負擔。

腕踝針是張心曙教授在傳統針灸的啟發下探索出的一種針刺方法,將西醫的電刺激療法與傳統針刺治療相結合,把身體兩側各分為6個縱區,將腕部和踝部與此6個分區編號相一致的部位作為進針點,沿皮下淺刺一定長度,以取得治病效果[3]。腕踝針發源于上海,其發展與研究依賴于不斷地臨床實踐,因此上海及其周邊江浙地區是目前腕踝針研究與應用的主要地區[4]。腕踝針療法可應用于多種疾病的臨床治療,如頸椎病、腰椎間盤突出癥、癌性疼痛、術后疼痛、失眠、糖尿病、偏癱等,其臨床顯效率高,可顯著緩解疾病癥狀,提高患者生存質量[5]。

目前,中風后遺癥的臨床治療仍在不斷研究和探索階段。腕踝針操作簡單且創傷小,易被患者接受,且治療效果明顯。為了全面探究腕踝針療法在中風后遺癥治療中的應用,本研究運用數據挖掘技術,對建庫至2021年12月相關文獻的臨床資料進行統計分析,并予以討論,以更好地對中風后遺癥各種臨床病癥的治療進行指導,加快患者恢復進程,改善其生活質量。

1 資料與方法

1.1 數據來源與檢索策略 以“(中風OR卒中OR腦卒中OR腦血管意外OR腦出血OR腦栓塞OR腦梗塞OR腦梗死OR腦血管障礙OR蛛網膜下腔出血OR急性腦血管疾病OR缺血性中風OR出血性中風OR中風后遺癥OR肩手綜合征OR偏癱OR偏身感覺障礙OR功能障礙)AND(腕踝針OR腕針OR踝針OR皮下淺刺)”為檢索關鍵詞或主題詞,檢索中國知網(CNKI)、萬方學術期刊數據庫(萬方數據庫)、維普中文數據庫(VIP),檢索范圍為建庫至2021年12月31日的中文文獻,檢索時間2022年2月12日。

1.2 納入標準 (1)研究對象為符合《中國腦梗死中西醫結合診治指南(2017)》[6]中風診斷標準的臨床研究,以腕踝針為主要治療手段且能夠體現出腕踝針的治療優勢的文獻。(2)RCT類文獻:①需以腕踝針組為試驗組,選穴明確,不統計辨證加減穴位,只保留共用穴位,試驗組可以結合其他干預方式,如針刺、電針、中藥,或腕踝針結合對照組干預措施。②研究樣本量>10,試驗組與對照組組間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。③本研究接受所有納入文獻中使用的評價有效性的標準。

1.3 排除標準(1)關于腕踝針治療中風后遺癥的動物實驗、機制探討、綜述、會議報告、案例報道、專家經驗、Meta分析等;(2)未表明具體穴位或未描述出完整穴位處方的文獻;(3)同一作者、重復發表的文獻只保留最新出版年份的1篇。

1.4 文獻的篩選及數據庫的構建 嚴格按照文獻納入標準、排除標準進行文獻初篩、全文閱讀、文獻校對。根據文獻內容和特點,采用Microsoft Excel工作表建立了“腕踝針治療中風后遺癥臨床文獻數據表”,記錄符合納入標準文獻的相關內容,主要包括文獻篇名、疾病名稱、發表時間、治療穴位、具體操作、療效等諸多信息。因肩痛遷延日久可累及肘部、腕手部,發展為肩手綜合征,故將肩手綜合征歸于肩痛類別。

1.5 統計學方法 利用Microsoft Excel工作表對納入文獻信息進行整理,將Excel表格中的數據分別導入到SPSS 21.0軟件建立數據庫模型,對穴位頻數進行統計,并進行聚類分析。使用Graphpad Prism 8.0繪制相關圖表。關聯規則的分析使用IBM SPSS Modeler 18.0。

2 結果

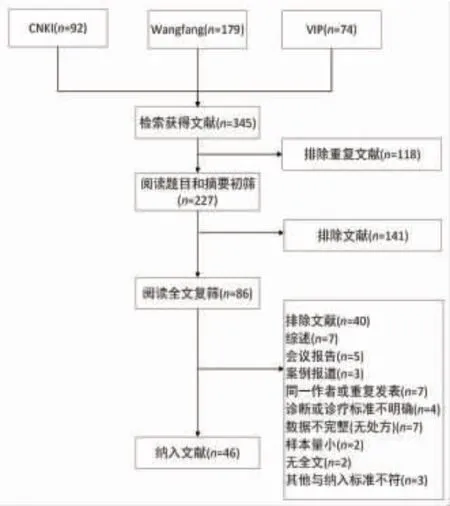

2.1 文獻檢索結果 初步檢索獲得文獻345篇,去重后剩余227篇,閱讀題目和摘要初篩后排除141篇,進行全文閱讀后復篩排除40篇,共納入符合標準文獻46篇,篩選流程見圖1。

圖1 腕踝針治療中風后遺癥文獻篩選流程圖

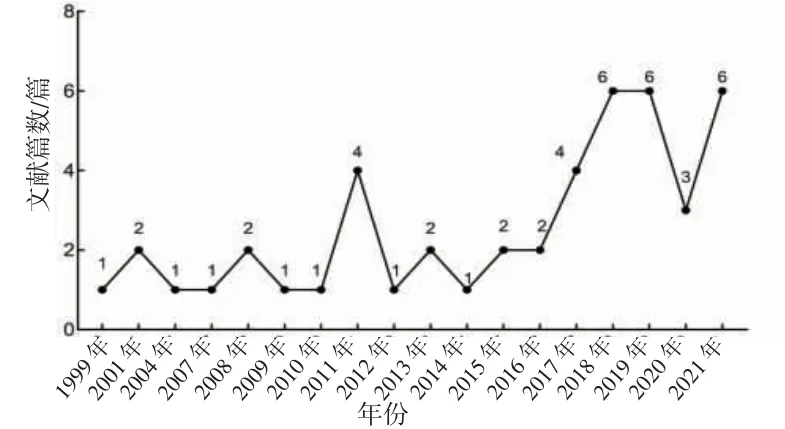

2.2 年度發文情況 對納入的46篇關于腕踝針治療中風后遺癥的文獻進行統計,發文量從2010年開始增長較快。(見圖2)

圖2 腕踝針治療中風后遺癥文獻年度分布情況

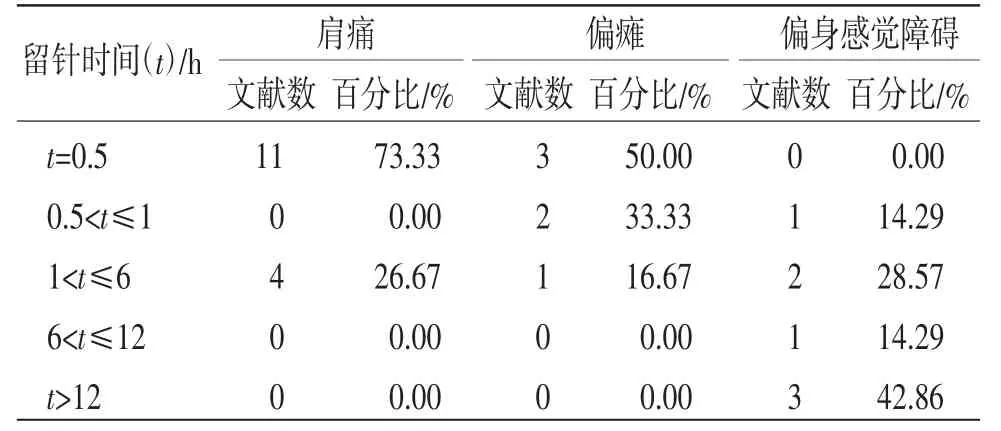

2.3 疾病類型分析 46篇文獻涉及的疾病類型有15種,其中治療肩痛(包括肩痛、肩手綜合征)研究最多,其次為偏癱、偏身感覺障礙。(見表1)

表1 腕踝針治療腦卒中后遺癥的疾病類型

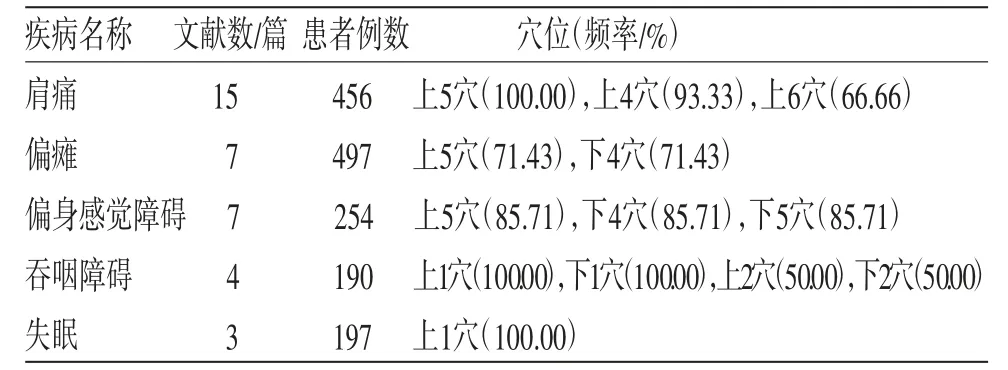

2.4 高頻穴位分析 對表1中文獻數≥3篇的疾病類型進行穴位分析,對各病癥的高頻穴位進行統計。(見表2)

表2 中風后遺癥病癥類別、患者例數與常用取穴(頻率前3)

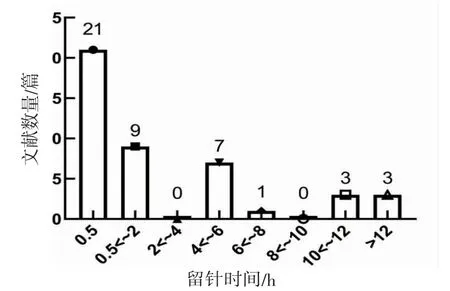

2.5 留針時間統計 納入的46篇文獻中有44篇對留針時間作出了具體說明,為統計方便對留針時間進行規范化處理,即若留針時間為范圍值,取平均數進行統計。結果顯示以留針30 min(21篇)最多,其中以痛癥居多(如肩痛、丘腦痛、肩手綜合征等,共計12篇);其次為10 h及以上(6篇),其中3篇留針時長達24 h。(見圖3)對44篇文獻中文獻數≥5篇的疾病(肩痛、偏癱、偏身感覺障礙)進行留針時間分析,發現肩痛、偏癱的留針時間以30 min為主,而偏身感覺障礙大多留針12 h以上。(見表3)

表3 高頻疾病(文獻數≥5 篇)腕踝針留針時間分布表

圖3 腕踝針療法留針時間分布圖

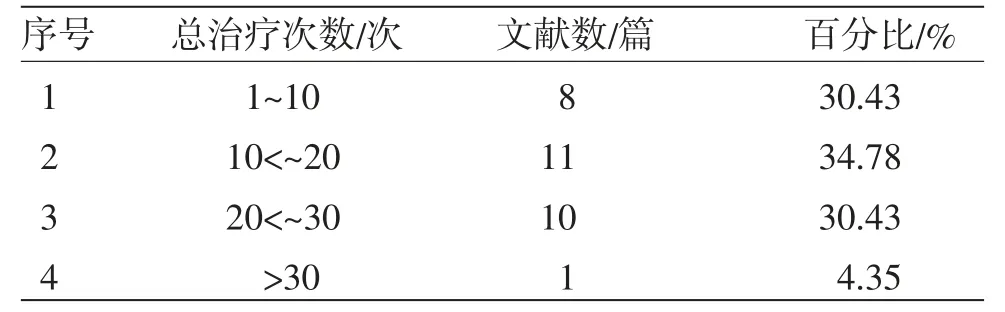

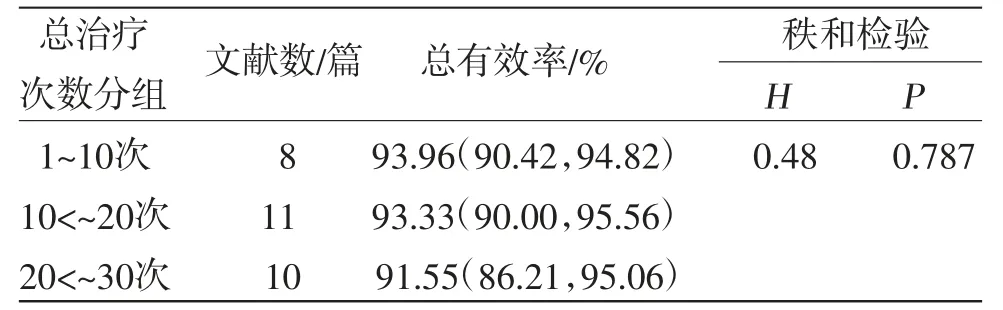

2.6 總治療次數統計及不同療程的療效差異性分析 對納入的46篇文獻中對臨床有效率有明確結論的30篇文獻的治療次數進行統計,文獻中以療程計者,根據文獻內容換算為相應次數。結果顯示以總治療次數為30次以下居多,僅有1篇大于30次。(見表4)將總治療次數<30次各分組的有效率數據導入SPSS 21.0,運用多樣本秩和檢驗進行療效對比,3組總治療次數的療效總體分布比較,差異無統計學意義(H=0.48,P=0.787>0.05)。(見表5)

表4 腕踝針總治療次數統計表

表5 總治療次數(<30次)各分組療效差異性分析[M(P25,P75)]

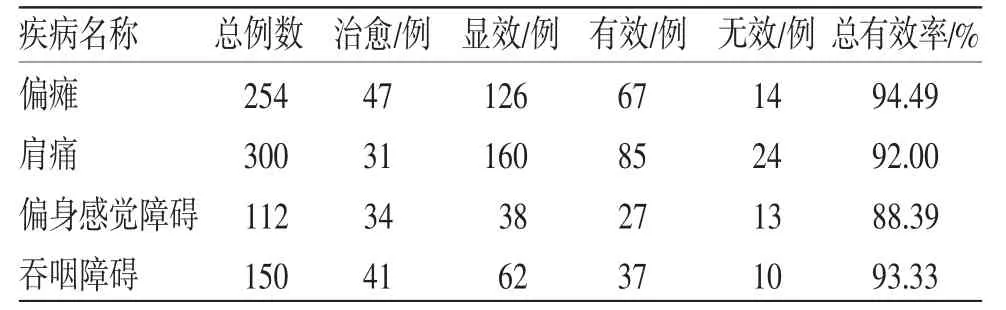

2.7 不同病癥的有效率統計 對納入的46篇文獻進行篩選,得出30篇對臨床有效率有明確結論的文獻,其中占比最多的疾病類型有肩痛、偏癱、偏身感覺障礙、吞咽障礙,對其進行療效分析,結果顯示治療偏癱的有效率最高,為94.49%。(見表6)

表6 腕踝針治療中風后遺癥不同疾病的療效情況

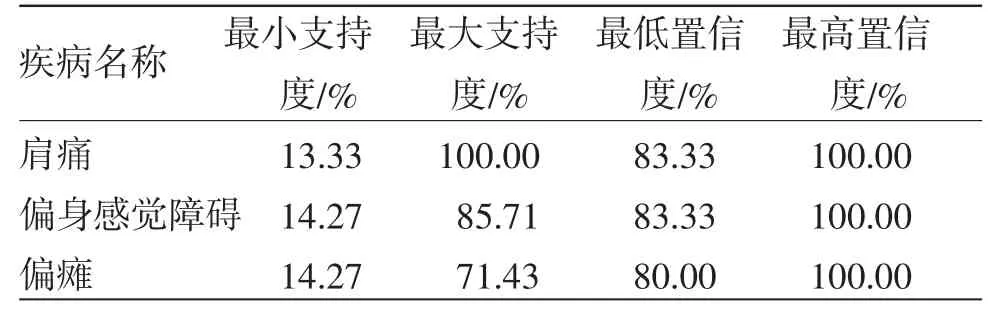

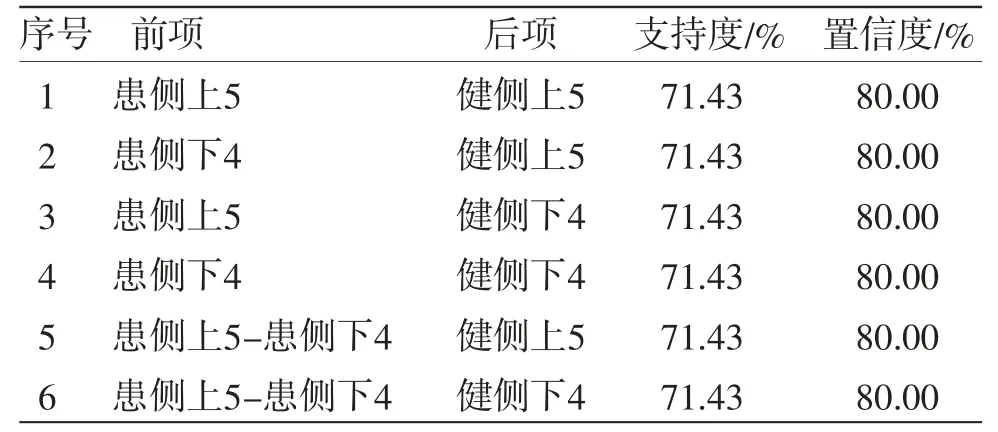

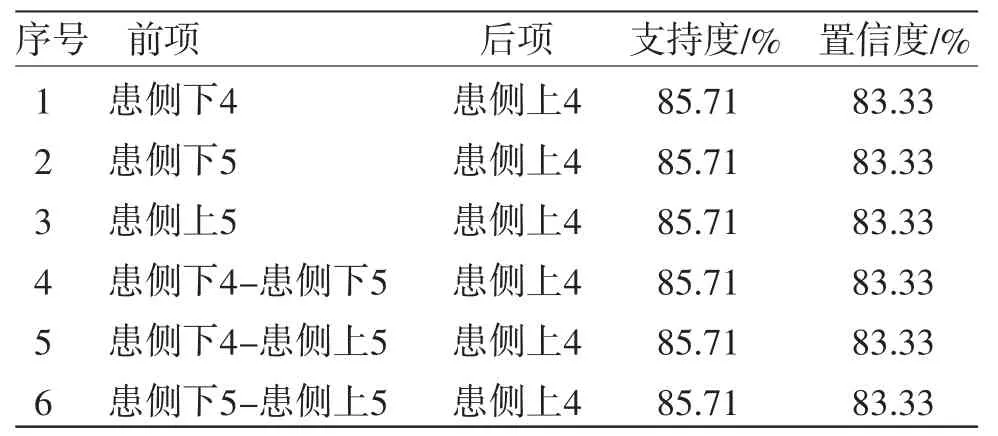

2.8 穴位的關聯分析 對文獻數≥5篇的疾病取穴處方進行分析,使用Apriori算法,設定最少支持度10%、最小置信度80%、最大前項值2,相關結果見表7;由于支持度與規則出現頻率呈正相關,故分析中風后遺癥的腕踝針配穴,可得出最常見且關聯度較高的穴位對(見表8~10);按照穴對的相關規則,建立網絡展示圖。鏈接線越粗,顏色越深,說明二者之間的相關性越大。分疾病進行結果展示,見圖4。

表7 高頻疾病(文獻數≥5 篇)腕踝針穴位關聯分析相關結果

表8 腕踝針治療中風后肩痛的配穴規律(支持度>60%)

表9 腕踝針治療中風后偏癱的配穴規律(支持度>70%)

表10 腕踝針治療中風后偏身感覺障礙的配穴規律(支持度>80%)

圖4 腕踝針治療中風后遺癥的配穴網絡圖

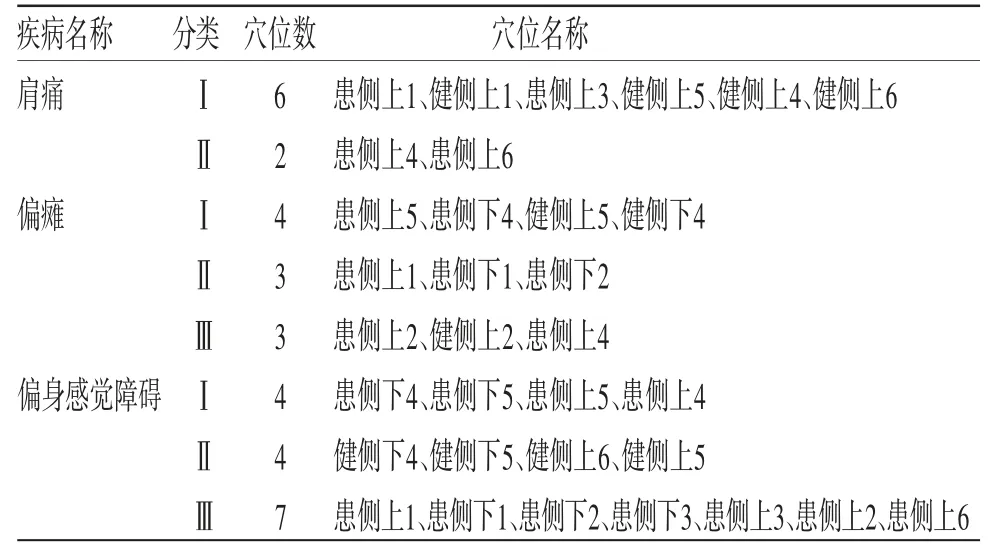

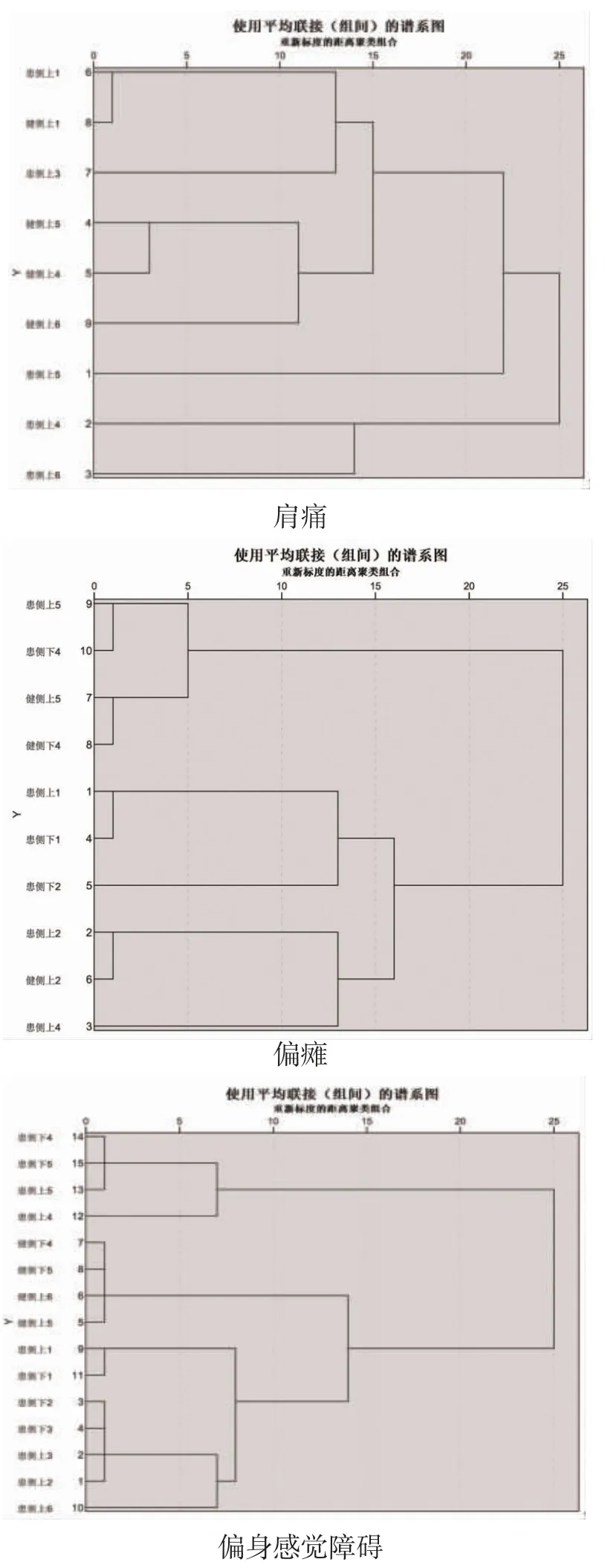

2.9 穴位的聚類分析 對納入文獻數≥5篇的疾病的進行穴位處方統計,將使用次數>1的穴位應用SPSS 21.0軟件對其治療穴位進行聚類分析。肩痛取群集數20,得出2個有效聚類,其結果將穴位分為兩大類;偏癱取群集數15,得出3個有效聚類;偏身感覺障礙取群集數10,得出3個有效聚類。(見圖5、表11)

表11 穴位聚類分析結果

圖5 腕踝針治療中風后遺癥的組穴樹狀圖

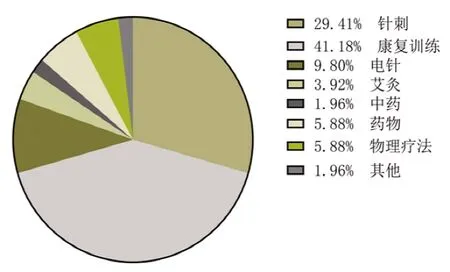

2.10 腕踝針配合治法種類分析 在所選取的文獻中,其治療不僅單一使用腕踝針,在46篇文獻中,44篇提及了聯合療法,并且取得了明顯的療效。主要包括康復訓練、艾灸、針刺、物理療法、電針等。在臨床上,以康復訓練為主,占比41.18%;其次為針刺,占比29.41%。(見圖6)

圖6 納入文獻中腕踝針配合療法使用情況

3 討論

腕踝針療法治療中風后遺癥的研究在2010年之后逐漸增加,多項臨床研究有效證明了腕踝針的療效,提升了腕踝針在臨床上的應用。因此,本研究從腕踝針的留針時間、高頻疾病的選穴規律(肩痛、偏癱、偏身感覺障礙)、治療特點及配合療法等方面進行討論。

3.1 留針時間的特殊性 臨床上腕踝針與普通針刺的留針時間有異,腕踝針留針時間以30 min較多,最長可達24 h[7-8]。張心曙[3]對腕踝針進行療效探索時發現,該療法對痛癥的反應迅速,針刺時患者疼痛感不是緩慢消失而是立即有反應。另外,腕踝針針刺表淺,不強調針感,以針下“松軟”為標準[9],對針刺反應迅速,留針時間較長,其止痛療效更佳[10-12],且可降低不良反應發生率[13],安全性更高。胡丹麗[14]采用腕踝針結合艾灸涌泉穴治療失眠,留針時間長達12 h,可見腕踝針具有取穴少且無痛的優勢,在不影響正常睡眠的情況下又可長時間刺激穴位,療效更佳。蘭蕾等[15]認為腕踝部有豐富的血管及感覺神經末梢,施針后起效較快,可將毫針固定長時間留針,激發皮部之經氣,使其產生持續的鎮痛效果。本研究顯示,腕踝針治療中風后遺癥留針時間以30 min最多,但各疾病之間也有所差異,如肩痛、偏癱多于30 min就可產生療效[16-18],而偏身感覺障礙大多留針12 h以上效果才明顯[7,19]。因此,在臨床上腕踝針治療中風后遺癥的留針時間長短不一,治療方案無相應指南方針。這可能與疾病的嚴重程度、發病時間等因素有關,今后臨床試驗可進一步深入其研究,尋找留針時間與療效之間的規律。

3.2 治療特點及選穴規律 在十二經絡學說理論的指導下,腕踝針的刺激部位與十二皮部相對應,分別位于與其相應的十二經脈循行線上,于五輸穴附近,故其主治疾病與十二經脈所主病證相互對應[20]。余楚嵐等[21]認為腕踝針在針刺皮下刺激衛氣的作用下,不僅能阻斷疾病的傳導,而且能發揮滋養肌肉、骨骼,保護肌體的作用。同時從選穴區域不難發現,各病證的選穴根據疾病的各癥狀所在區選擇編號相同的針刺點,以橫膈為界,癥狀部位在其以上針腕部,在其以下針踝部,找到病位即找到刺激點。

3.2.1 重視循經取穴 肩痛是中風后遺癥并發癥之一,極大地影響了患者的生活質量。張香妮等[11]對患者應用腕踝針治療,選取患側上4、上5,配合上6,結果顯示腕踝針治療中風后肩手綜合征療效顯著。這與筆者對肩部病證的選穴規律所得的結果相符,也與穴位的關聯分析結果相一致。腕踝針穴位的選擇與配伍與針灸經脈腧穴有相應的聯系,從腧穴的特性能清晰解釋。腕針的進針點大約在腕橫紋上2橫指的位置,上4、上6與偏歷、溫溜、支正相近。偏歷為手陽明經絡穴,溫溜為手陽明經郄穴,支正為小腸經絡穴,均屬特定穴,均可治療肘臂部位的疼痛、麻木、拘急。結合高頻穴位的聚類分析結果發現,雖然腕踝針的進針部位是根據其身體分區理論而確定,但仍與經絡理論息息相關。

3.2.2 強調臨證選穴,陰陽同調 偏癱是中風后常見的并發癥和后遺癥,也是致殘的主要原因之一。經穴位的關聯分析結合聚類分析結果顯示其常用穴位上5、下4分別在手少陽三焦經、足陽明胃經循行附近。兩經同屬陽經,上1、上2、下1、下2分別對應十二經絡的心經、心包經、腎經、肝經。四經同屬陰經,意在“從陰引陽”。腎為先天之本,中風后遺癥患者臨床辨證多責之于腎,腎經氣血通暢則臟腑陰陽協調,標本同治。諸穴同用可調和氣血,使經筋濡潤。腕踝針治療偏癱一般以隨證取穴為主,穴位多上下配合應用,以激發患肢氣血流通,改善肢體功能。

3.2.3 上下配穴,雙側并用 中風后多并發一側肢體感覺異常,如感覺缺失、感覺減退、感覺過敏等,稱偏身感覺障礙。偏身感覺障礙的取穴規律與偏癱相似,感覺障礙又配合下5位于少陽經循行遠端,“經絡所過,主治所及”,可調暢氣機,氣血通則肢體和,有助于治療肢體麻木、疼痛等。由此可發現,對于受累部位廣泛的偏身感覺障礙及偏癱等癥狀,其疾病侵犯部位較廣,無法以上下區域確定進針點,可上下同取,擴大針刺的刺激面,進而擴大治療范圍。

綜上,諸多研究顯示,腕踝針能迅速緩解肢體疼痛、麻木、感覺過敏等癥狀,簡單方便,且不追求針感,能消除患者對針灸的畏懼,使患者在心理上更容易接受[22-24]。

3.3 治療次數及配合療法 腕踝針的總治療次數多在30次以內可產生很好的療效,但因相關文獻數量較少,不同療程之間的療效比較,差異無統計學意義(P>0.05),無法對其療程選擇作出指導。這為腕踝針日后的研究增加了新的研究方向,可進一步探究不同療程對療效的影響規律。

腕踝針作為一種獨立療法,其穴位較少,治療范圍較大,對于某些特定部位的病痛,無法發揮最佳療效,故常與其他療法配合。有研究者[25]發現在傳統針灸、康復訓練治療基礎上加以腕踝針療法,可進一步提高中風后吞咽障礙的療效。馬超等[26]經臨床觀察發現,耳灸聯合腕踝針緩解肺癌患者化療后惡心嘔吐等相關癥狀療效顯著,能減輕止吐藥物引起的不良反應的發生。另有相關學者[27]認為,腕踝針結合電針能明顯改善患者的神經和運動功能,提高其生活能力。目前使用腕踝針結合康復訓練、針刺療法治療中風后遺癥的頻率較高。羅霞等[28]研究也表明腕踝針配合康復訓練在減輕疼痛、加強肢體運動功能方面效果優于單純康復治療。湯俏璐等[29]證實腕踝針配合常規針刺可增強常規針刺在吞咽障礙康復效果。其次,腕踝針的選穴,無法充分考慮不同證型患者治療的特異性,與針灸法同用,可針對不同患者的癥狀進行辨證施治,更加體現中醫辨證論治的理論,以追求更好的療效。

4 總結與展望

近年來,隨著腕踝針的發展,關于腕踝針的理論及實踐研究不斷增加。有研究[30]發現,腕踝針療法的治療范圍十分廣泛,包括傷筋、內科病、五官病等,甚至對疑難雜癥也有很好的療效,如腦卒中后便秘[31]、失眠[32-33]、丘腦痛[34]等。值得關注的是,腕踝針的鎮痛作用也被多位學者所證實與討論,如李陽陽等[35]對腕踝針治療髖關節置換術后的鎮痛效果進行研究,發現其鎮痛效果較好,有利于關節的功能恢復。高娟等[36]發現腕踝針能明顯減輕腰椎間盤突出癥患者的痛苦,對于功能障礙及神經功能的恢復有積極作用。由此可見,腕踝針獨特的針刺方法和療效為臨床治療方式帶來了新的啟發。

對于中風后遺癥,在強調運用現代醫學緊急治療的同時,要關注其預后的發展。吳糧葶等[37]認為,中風后遺癥不是一個或一種疾病,是多個系統、多個病證的集合,疾病不同、病證不同,治療效果也不盡相同。筆者通過上述分析可見,腕踝針療法治療中風后遺癥,具有取穴少、操作簡便、無痛苦等優勢,避免了普通針刺因強烈的針感所產生的不良反應,成為臨床治療的主要手段之一。同時腕踝針療法雖臨床效果顯著,但仍存在一些問題:(1)理論支撐不足。目前對腕踝針的研究,無論是臨床療效還是其作用機制都探究較少,缺乏科學的理論支撐和臨床數據。(2)治療方案尚無統一標準。中醫理論的辨證論治是腕踝針的優勢之一,但臨床醫生大多依據自身的專業知識或前人的經驗來確定治療方案,雖然療效已被證實與認可,但其診斷標準與治療規律目前還沒有統一的認識,其效果的對比很難有確切的標準。因此,還需進一步完善腕踝針治療中風后遺癥完整的疾病診療體系,從而推動腕踝針療法在中風后遺癥中的治療應用。