基于關聯規則和復雜系統熵聚類的中藥治療腹瀉型腸易激綜合征用藥規律研究

焦云濤,譚海成

(北京中醫醫院順義醫院,北京 101300)

腹瀉型腸易激綜合征(diarrhoeal irritable bowel syndrome,IBS-D)作為一類容易出現的功能性腸病,患者主要出現反復發作性的腹痛、腹部不適或伴排便習慣變化。經典的異常排便習慣主要為腹瀉、便秘,或者是兩者之間交替出現,同時伴有腹部膨脹/腹脹等類似的癥狀[1]。IBS-D作為臨床上最容易出現一個類型,損害患者的身心健康,影響患者的生活質量。IBS-D可歸屬中醫“泄瀉”“腹痛”范疇,歷代醫家對于“泄瀉”病因病機及治則治法論述頗多,取得了一定的臨床療效。此次研究擬收集IBS-D相關的中醫文獻,借助“中醫傳承輔助系統”,探究中醫藥在IBS-D治療中的用藥規律,旨在為中醫藥治療IBS-D提供借鑒。

1 資料與方法

1.1 處方的來源及檢索的相應策略 檢索已經發表的IBS-D相關的中醫文獻。檢索的主要數據庫:萬方數據庫、中國知網、維普數據庫等相應的服務平臺(建庫至2022年2月);檢索關鍵詞:(腹瀉型腸易激綜合征OR泄瀉)AND(醫案OR病例OR驗案)。

1.2 納入標準

1.2.1 疾病納入標準 診斷標準參照羅馬Ⅲ或羅馬Ⅳ腹瀉型腸易激綜合征診斷標準。

1.2.2 處方納入標準 (1)符合IBS-D的診斷標準;(2)使用中藥內服復方制劑的文獻(藥味≥2味藥);(3)有明確檢索詞的文獻。

1.3 處方排除標準 (1)相關中藥內服復方制劑文獻重復發表的文獻;(2)明顯與檢索詞無關的文獻。

1.4 文獻篩選與數據提取 利用計算機對文獻實施檢索,通過文章題目審閱、閱讀摘要和全文相結合的手段實施判定、篩選。雙人獨立、交叉進行相關數據的采集、錄入等過程。

1.5 數據的標準化 此次研究主要根據全國高等中醫藥學校的統編教材《中藥學》《中華人民共和國藥典》對中藥名稱進行標準化。

1.6 數據分析方法 將處理之后的醫案處方錄入V2.5版本的“中醫傳承輔助系統”內,運用軟件“數據分析”的“方劑分析”實施相關處理。該系統購買自中國中醫科學院中藥研究所,融合了關聯、改進的互信息法、無監督的熵層次聚類、基于關聯規則的分析、復雜系統熵聚類等各種數據挖掘相關的方法。

2 結果

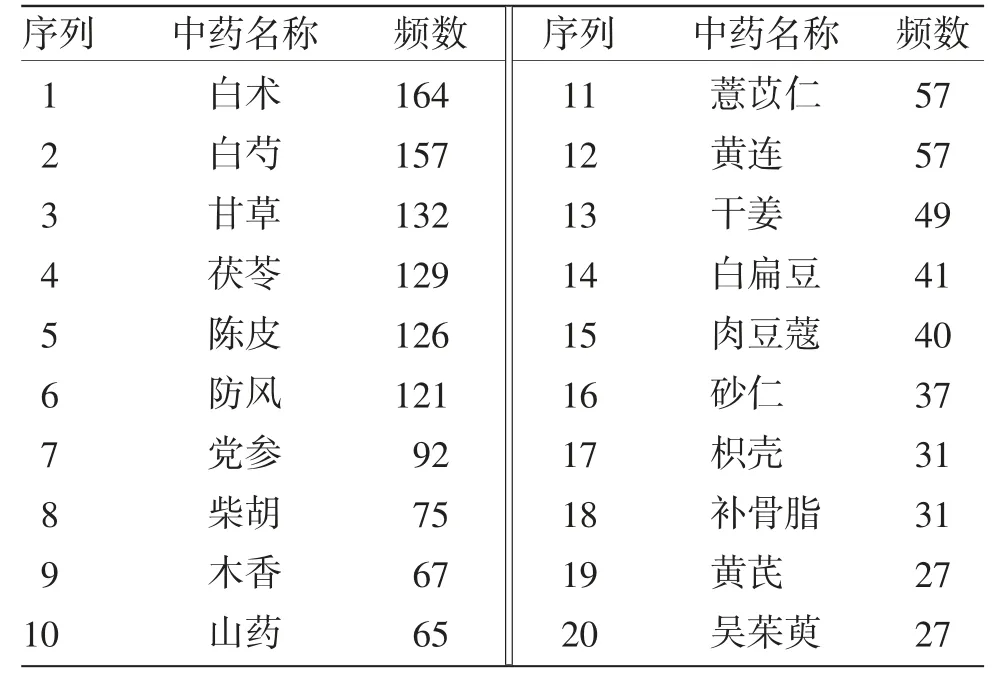

2.1 用藥頻數分析 此次研究一共納入處方186份,涉及到的中藥142味,用藥頻數最高的前10味藥依次是白術、白芍、甘草、茯苓、陳皮、防風、黨參、柴胡、木香、山藥。(見表1)

表1 用藥頻數分析

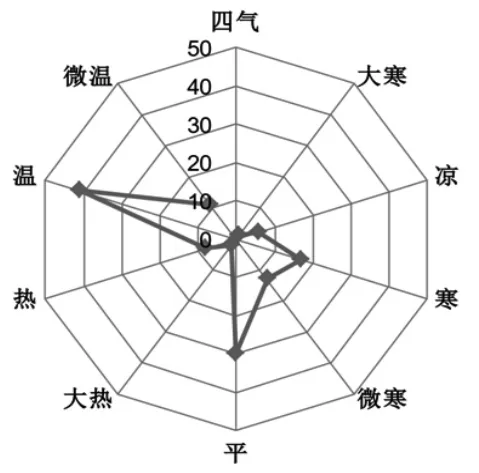

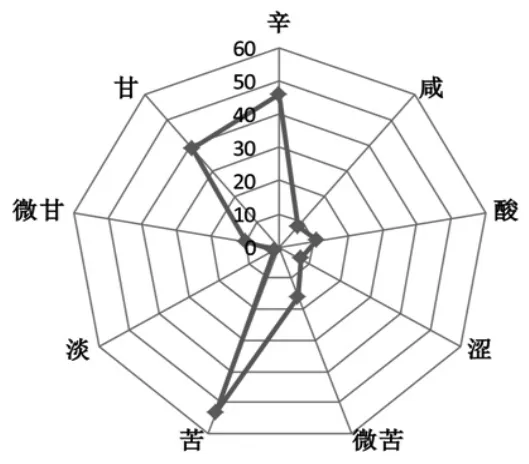

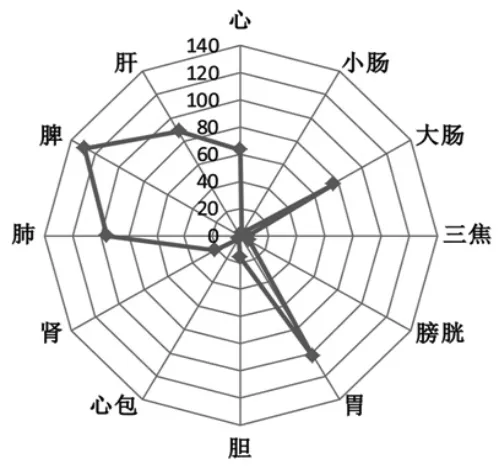

2.2 四氣五味與歸經分析 治療IBS-D的中藥四氣分類以溫性最多,五味以苦味最多,其次為辛、甘,見圖1~2;而藥物歸經分析可知,藥物主要歸脾、胃、肺、肝、大腸經,見圖3。

圖1 藥物四氣分布雷達圖

圖2 藥物五味分布雷達圖

圖3 藥物歸經分布雷達圖

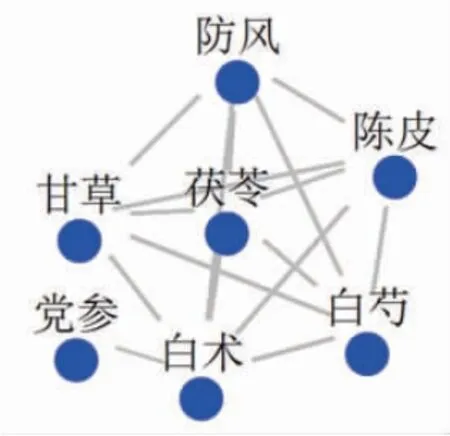

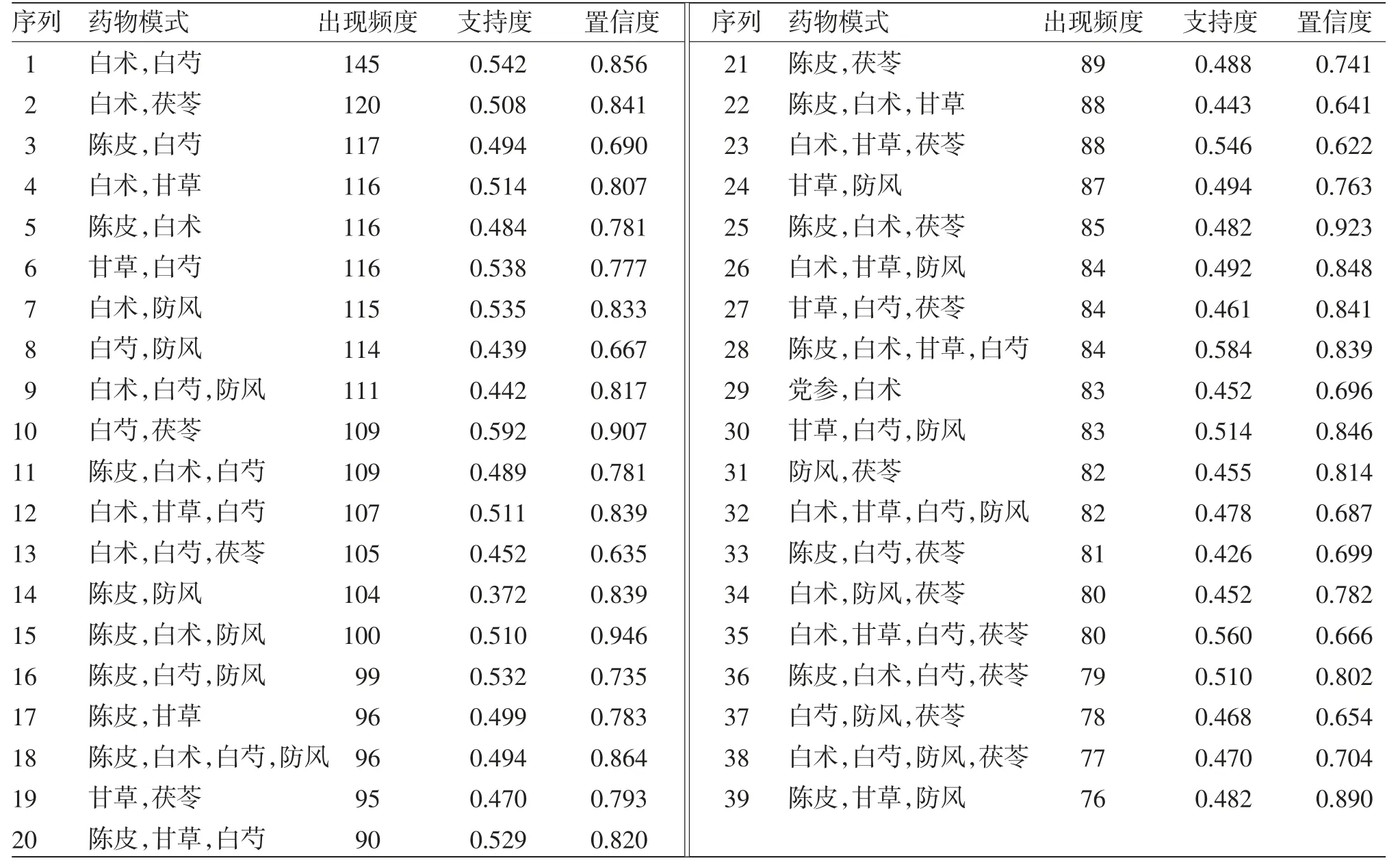

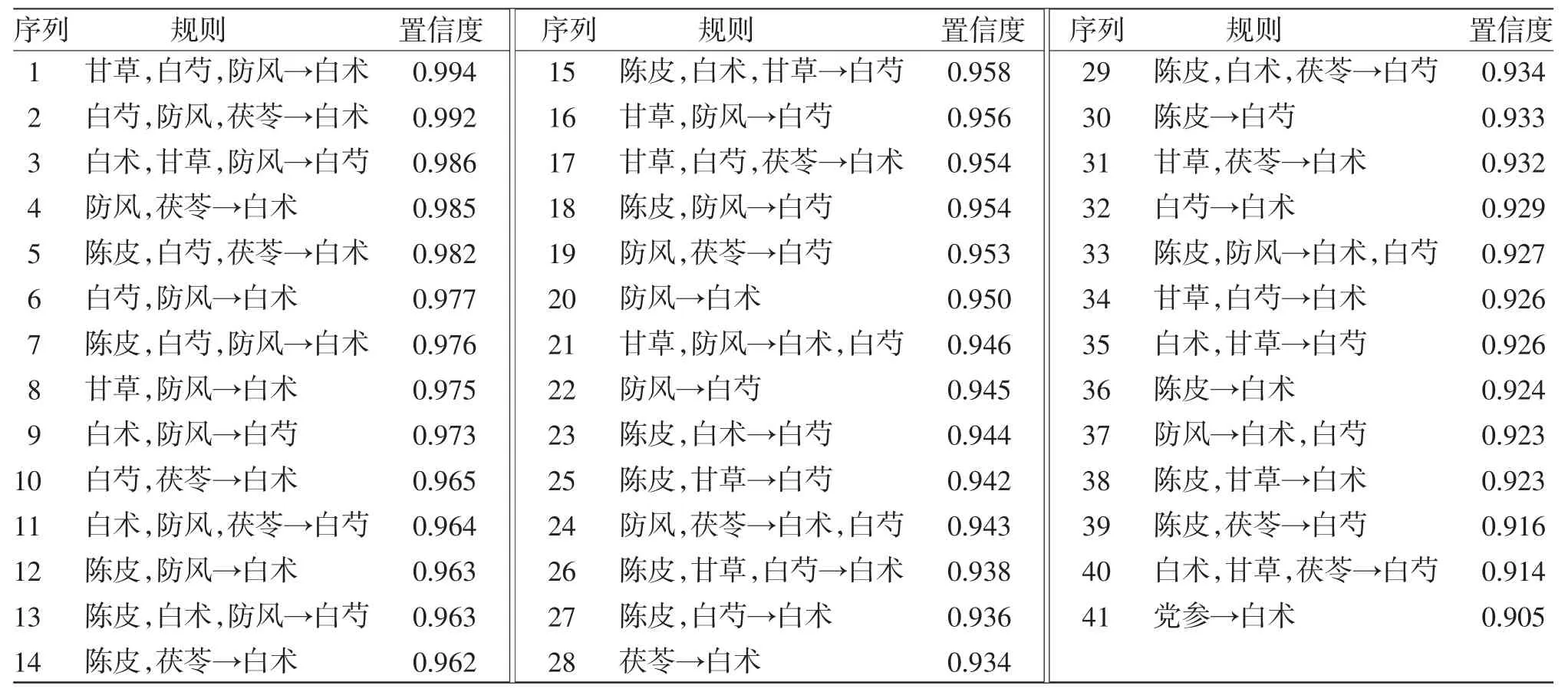

2.3 基于關聯規則的方劑組方規律分析 在“方劑分析”的選項下“組方規律”條目,根據方劑的數量和經驗,對參數不同情況下預處理的結果實施綜合評估,調整支持度的個數共75(支持度超過40%)、置信度為0.9。藥物組合頻數較高的主要是“白術、白芍”“白術、茯苓”“陳皮、白芍”“白術、甘草”等(見表2)。中藥間相關的關聯規則見表3,其網絡圖則見圖4。核心藥物分別是白術、茯苓、陳皮、防風、白芍等,均是IBS-D治療的常用藥物。

圖4 關聯規則的網絡圖

表2 處方支持度超過40%條件下的藥物組合

表3 處方內的藥物組合相應的關聯規則(置信度>0.9)

2.4 基于熵聚類的方劑組方規律分析

2.4.1 基于改進的互信息法的藥物間關聯度 根據方劑數量并和對應經驗,綜合評估參數情不同況預處理的結果,設置的懲罰度是10,相關度是8,實施聚類分析,將0.018以上關聯系數的藥列表,見表4。

表4 基于改進的互信息法的藥物間關聯度分析

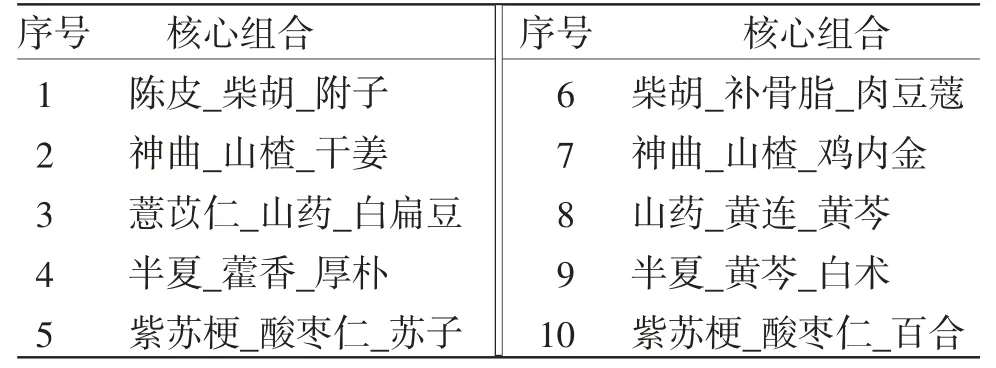

2.4.2 基于復雜系統熵聚類的核心藥物組合 將改進互信息方法的藥物間關聯度分析結果作為基礎,基于復雜系統的熵聚類,推演出3~4味藥物的核心組合。(見表5)

表5 基于復雜系統熵聚類的治療IBS-D 的藥物核心組合

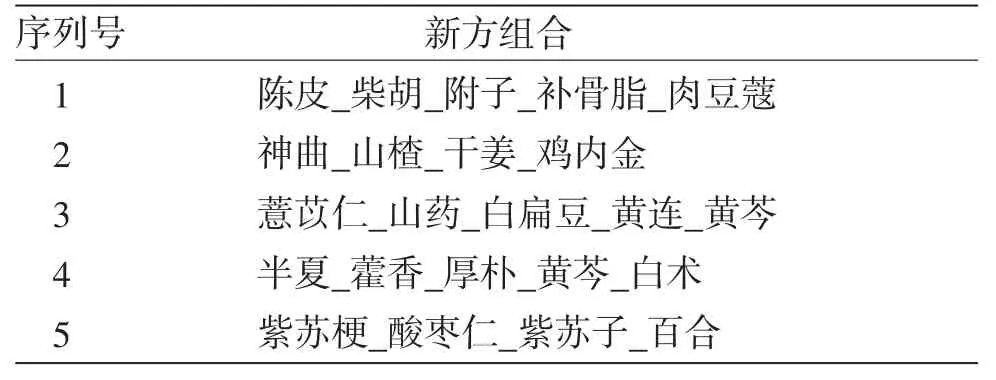

2.4.3 基于無監督的熵層次聚類新處方 在提取用藥的核心組合的基礎上,采用無監督的熵層次聚類算法,獲取了新處方。(見表6)

表6 基于無監督的熵層次聚類新處方

3 討論

3.1 IBS-D用藥頻數分析 2017年中華中醫藥學會脾胃病分會在《腸易激綜合征中醫診療專家共識意見》[2]中指出腸易激綜合征的3個主要環節:胃脾虛弱和(或)肝失疏泄作為腸易激綜合征發病的一個重要環節,脾虛肝郁是造成腸易激綜合征發生的一個重要病機,腎脾陽虛、實虛夾雜是造成疾病遷延難愈的關鍵性因素。本研究通過對中藥頻數的統計結果進行分析,IBS-D處方用藥多以健脾益氣、疏肝解郁、溫補脾腎藥物為主,這與《腸易激綜合征中醫診療專家共識意見》指出的該病機特點相符。因此對于IBS-D的辨證需抓住這三個主要環節,臨床中應根據脾虛、肝郁、陽虛的不同側重,在健脾益氣、疏肝解郁、溫補脾腎中化裁。

近代醫家對于IBS-D的認識大致相同,但各有側重。強調肝脾失調是IBS-D發病重要因素的觀點有:國醫大師徐景藩[3]認為IBS-D以肝郁為標,脾虛為本,肝郁脾虛相互影響,互為因果,導致疾病纏綿,反復不愈,臨床喜用痛瀉要方加味。劉沈林認為IBS-D病位在腸,與脾肝關系密切,脾虛肝郁為主要的病機,脾虛以脾陽虛、脾氣虛為主,肝郁易郁而化熱,所以大多形成實虛并見、熱寒錯雜的證候[4]。劉啟泉認為肝脾失調、心神失養為IBS-D主要病機,以“調和肝脾、養心安神、解郁理腸、宣肺達表”為治療大法,在治療中運用調氣、安神、化濕、補虛、宣肺等方法,療效顯著[5]。李永成認為IBD-D主要發病機制在于肝脾不能正常發揮其功能,饑飽不適、情志不暢、外邪所傷、操勞過度等致病因素導致肝失疏泄,脾失運化,肝氣不疏,從而使患者出現抑郁惱怒等情緒障礙,而脾失運化,則致其清濁不分,停滯中焦,精微隨糟粕并行腸間,發為泄瀉、腹痛[6]。

側重中焦脾胃虛弱是IBS-D發病重要因素的觀點有:譚志康等[7]基于黃元御在《四圣心源》中“一氣周流”理論,認為IBS-D以脾胃虛弱、中氣升降失常為主要病因病機,中氣升降失調、氣機周流障礙貫穿疾病的始終,臨床可從調節人體中氣的升降沉浮、恢復氣機周流通暢的角度,運用補益脾胃、疏肝行氣、溫腎助陽等方法對其治療。李軍祥[8]基于《黃帝內經》“魄門亦為五藏使”理論,對于IBS-D治療,分別通過從心論治、從肝論治、從脾論治、從肺論治、從腎論治五個角度出發,緊緊抓住“濕盛脾虛”這一關鍵病機,始終貫穿化濕健脾止瀉的原則,臨證時配合宣肺、調心、疏肝、抑肝、溫腎的法則,讓五臟趨于平衡,從而達到治療IBS-D的目的。

強調陽氣不足是IBS-D發病重要因素的觀點有:朱鵬飛等[9]以仝小林提出的“臟腑風濕”理論,分析IBS-D的病因病機為寒濕之邪伏留胃腸,久傷中陽,遇寒引動,脾失健運,發為泄瀉。治療上重散寒透邪,再攻補兼施,邪除而正氣足,治以散寒溫中健脾,以理中湯合小建中湯隨癥加減治療。魏瑋[10]認為該病多由肝、脾、腎功能失調所致,尤以脾、腎兩臟為主,脾、腎久病耗氣傷陽,導致腎陽虛衰不能溫養脾陽,或脾陽久虛不能充養腎陽,終則脾腎陽氣俱傷而久瀉不愈。何復東[11]對于IBS-D總結出抑木扶土調肝脾,久瀉不止溫脾腎;療效不佳責之風,從風論治辟蹊徑;病情錯雜兼虛實,攻補兼施宜并舉;新說頻出不離宗,治脾不能忘了心的治療經驗。

3.2 四氣五味歸經分析 四氣分析顯示,最常見的是溫性藥,其主要發揮溫中散寒、溫經通脈效果,而溫熱藥可以提高中樞神經系統的興奮性,加速呼吸、代謝、循環系統的活動。因此,IBS-D治療采用溫性藥物,可抑制腹瀉及止腹痛[12]。五味分析暄示,以苦、辛、甘最為常見,其中IBS-D患者,多脾虛下陷,苦能燥濕,味辛可行氣;味甘則能緩、能補,可健脾、緩急止痛。因此,臨床上IBS-D用藥主要是以燥濕、行氣、健脾為主,與六腑以通為用及腹瀉的治療的原則相似[13]。歸經分布分析顯示,頻數最高的是脾經,接下來依次為胃經、肺經、肝經。脾的生理特性惡濕喜燥,脾可調節體內水液代謝,脾虛失于健運則易生濕困脾,故用各種入脾經的中藥,燥濕、化濕、醒脾等。根據五行相克關系可知,肝脾功能相互影響,若肝氣郁滯,則肝氣上乘犯脾,脾失健運,大腸傳導功能失司,“通”“降”失常[14-15]。IBS-D的病位在大腸,大腸與肺相表里,肺能治理和調節大腸的氣機,肺氣宣暢,則腸中氣機暢達,能改善里急后重等癥狀,則瀉利自除。因此,IBS-D治療多從脾、胃、肺、肝經入手[16]。

3.3 基于關聯規則的IBS-D組方規律分析 關聯規則方劑組方規律的網絡圖能夠直觀顯示,在中央的藥物主要有白術、茯苓、白芍、黨參、防風、陳皮、甘草,可見四君子湯合痛瀉要方是治療IBS-D的核心組方。方中黨參甘溫益氣;健脾養胃;白術苦溫,健脾燥濕,加強益氣助運之力,茯苓甘淡,健脾滲濕,白芍酸寒,柔肝緩解止痛。《湯液本草》記載“腹中虛痛,脾經也,非芍藥不能除”,防風可搜肝氣而疏肝郁,升陽氣而醒脾,且有風能勝濕之功。李東垣謂防風“若補脾胃,非此引用不能行”。陳皮辛苦而溫,理氣燥濕,醒脾和胃。甘草益氣和中,調和諸藥。這也提示肝郁脾虛是導致IBS-D發生的重要病機。

郭震浪等[17]通過對四君子湯合痛瀉要方加減治療腹瀉型腸易激綜合征文獻進行系統評價。結果提示與常規西醫治療相比,四君子湯合痛瀉要方加減治療可顯著提高臨床有效率[OR=3.75,95%CI(2.43~5.78),P<0.001]。卓冰帆等[18]納入82例IBS-D患者,試驗組予痛瀉要方合四君子湯加減,對照組予匹維溴銨片、雙歧桿菌四聯活菌片,療程為4周。結果提示試驗組總有效率明顯高于對照組(P<0.05)且試驗組治療后CD3+、CD4+、CD4+/CD8+明顯高于對照組(P<0.05),提示痛瀉要方合四君子湯加減具有保護IBS-D患者免疫功能的優勢。同時研究發現痛瀉要方合四君子湯能顯著改善IBS-D患者的臨床癥狀,提高其日常的生活質量,作用機制是升高NPY水平,降低VIP和CGRP水平,同時調節腦腸肽的分泌平衡。

3.4 基于熵聚類算法的IBS-D組方規律分析 藥對是組方用藥最小單元,基于改進互信息方法的藥物間關聯度分析可以發現17個經常使用的藥物。在這些藥對中,半夏與黃連配伍,寒熱平調,辛開苦降,與五靈脂配伍,燥濕化痰的同時活血止痛,與薤白相須為用,可祛痰通陽散結;柴胡與香附相須為用,疏肝解郁;柴胡與郁金為伍,以達行氣解郁之效;山藥與茯苓配伍,可健脾利濕;附子與干姜相須為用,溫腎暖脾。

本研究通過復雜系統的熵聚類手段推演出藥物核心組合共10種,同時獲得了5個新處方。其中新處方1主要的組成為柴胡、陳皮、補骨脂、附子、肉豆蔻。方中的柴胡、陳皮理氣疏肝;補骨脂、附子、肉豆蔻補腎溫陽,以達溫陽理氣之效。新處方2由神曲、山楂、干姜、雞內金組成。方中神曲、山楂、雞內金消食化積;干姜溫補脾陽,以達補脾化積之功。新處方3成分主要有山藥、薏苡仁、黃連、白扁豆、黃芩。方中的山藥、薏苡仁、白扁豆健脾化濕,黃連、黃芩苦寒泄熱開痞。處方4由半夏、藿香、厚樸、黃芩、白術組成。方中半夏、厚樸燥濕運脾,藿香、厚樸芳香化濕,白術健脾利濕,黃芩清熱燥濕。處方5由蘇梗、酸棗仁、紫蘇子、百合組成,方中紫蘇子、紫蘇梗調理氣機;百合、酸棗仁養血補肝,寧心安神。這5首處方的組方比較精煉,值得臨床方面的借鑒。

4 結論

數據挖掘是一門交叉的學科,在中醫的各個領域都獲得了使用。此次研究采用數據挖掘的技術探討了IBS-D中醫用藥方面的規律,提示益氣健脾、疏肝解郁、溫補脾腎中為其基本治法,四君子湯合痛瀉要方是治療IBS-D的核心組方。經復雜系統熵聚類的方式能夠推演出藥物的核心組合以及相關的新處方。這些處方的組方精煉,藥味少,便于醫務人員掌握以及臨床上的使用,但是數據的挖掘只是一類統計手段,存在某些方面的局限性,對于統計的結果需用相關的中醫理論給予分析判別,并通過臨床實踐或實驗加以驗證。