二孩政策實施前后異位妊娠臨床特征的變化分析

李 璟,光曉燕,于 琳,魏蔚霞,鐘世林

(1.北京大學深圳醫院婦產科,廣東 深圳 518036;2.深圳北京大學香港科技大學醫學中心婦產科學研究所,廣東 深圳 518036;3.深圳市女性重大疾病早期診斷技術重點實驗室,廣東 深圳 518036)

我國于2016 年開始全面實施二孩政策。該政策的實施增加了我國的生育水平,促進了人口結構的優化,緩解了人口老齡化的趨勢。但也有研究提示,二孩政策的實施促進了經產婦比例的上升,也明顯增加了瘢痕子宮妊娠、高齡妊娠、前置胎盤及胎盤置入等異常妊娠的發生率[1-4],這使得國內學者更關注政策實施后的高危妊娠問題[5,6]。異位妊娠(ectopic pregnancy,EP)是妊娠早期常見高危妊娠之一。該病受二孩政策實施的影響卻很少引起關注。異位妊娠指受精卵種植并發育于宮腔以外器官或組織,是婦產科常見的急腹癥,也是導致妊娠早期婦女死亡的主要原因之一。異位妊娠的發生率為1%~2%,危險因素包括盆腔炎、吸煙、輸卵管手術史、異位妊娠病史和不孕史[7]。異位妊娠在二孩政策實施后,有哪些特征變化,仍值得進一步探索。在國家進一步放開生育政策的大背景下,探索二孩政策前后異位妊娠類型、治療方式及合并癥的變化,可為生育風險的防控提供更多依據。因此,本研究對我院二孩政策實施前后的異位妊娠病例的類型、治療和并發癥情況進行匯總分析,為臨床診療提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2009 年12 月-2021 年5 月在北京大學深圳醫院住院的5572 例異位妊娠病例作為研究對象,年齡18~49 歲,其中包括輸卵管妊娠3703 例,卵巢妊娠93 例,腹腔妊娠14 例,子宮瘢痕部位妊娠735 例,宮頸妊娠48 例和宮角妊娠247例。將2009 年12 月-2015 年12 月的異位妊娠歸為政策前組,2016 年1 月-2021 年5 月的異位妊娠歸為政策后組。納入標準:①年齡18~45 歲;②中國國籍;③在北京大學深圳醫院住院治療;④住院期間為2009 年12 月-2021 年5 月;⑤異位妊娠的類型為輸卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、子宮瘢痕部位妊娠、宮頸妊娠和宮角妊娠;⑥住院信息完整者。排除標準:非住院患者。本研究經過我院醫學倫理委員會審批準,同意免知情同意。

1.2 方法

1.2.1 異位妊娠診斷 診斷標準分為臨床診斷和手術病理診斷,臨床診斷標準參考《婦產科學》(第九版,人民衛生出版社)中關于異位妊娠的診斷標準,包括停經史、腹痛或陰道流血史、血或尿HCG 陽性、超聲檢查表現(可見附件混合性包塊,排除宮內妊娠)。所有的超聲檢查均采用經陰道子宮附件彩超。臨床診斷“異位妊娠”未手術治療者歸為“部位不明確異位妊娠”,經手術治療的根據術中診斷歸為相應部位妊娠。

1.2.2 收集資料 包括收集患者年齡、異位妊娠的部位、治療方式、出血情況及合并癥,對比兩組中腹腔鏡手術、輸卵管妊娠術中選擇保留輸卵管、失血性貧血、失血性休克及合并其他合并癥(輸卵管疾病、子宮疾病、盆腔粘連、子宮內膜異位癥、卵巢疾病)的比例。

1.3 統計學方法 采用SPSS 20.0 進行統計分析,計數資料使用(n)和(%)表示,組間比較用χ2檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

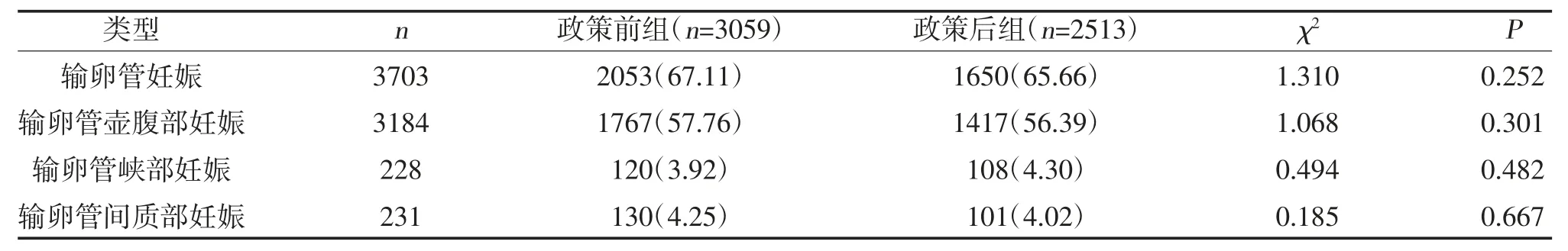

2.1 異位妊娠的類型分布 共有5572 例異位妊娠納入本研究,其中部位明確的異位妊娠4840 例(86.86%),部位不明確的異位妊娠732 例,占13.14%。政策前組3059 例,政策后組2513 例,政策后組中子宮瘢痕部位妊娠的比例高于政策前組,差異有統計學意義(P<0.05),政策后組中部位不明確異位妊娠的比例低于政策前組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組中其余各類異位妊娠的比例比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 政策前組與政策后組各類異位妊娠構成比較[n(%)]

2.2 二孩政策前后異位妊娠患者按年齡分層的比例分析 二孩政策后,≤29 歲患者異位妊娠比例小于政策前(P<0.05);二孩政策后,30~39 歲患者異位妊娠比例大于政策前(P<0.05);政策前后,40~49 歲患者異位妊娠比例比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 政策前組與政策后組不同年齡段異位妊娠患者構成比比較[n(%)]

2.3 輸卵管妊娠的手術情況 去除殘端妊娠的5 例后,政策前組輸卵管妊娠2049 例,行腹腔鏡手術的比例為62.81%(1287/2049);政策后組輸卵管妊娠1649 例,行腹腔鏡手術的比例為96.73%(1595/1649),政策后組行腹腔鏡手術的比例高于政策前組(χ2=611.093,P=0.000)。政策前組輸卵管妊娠術中選擇保留輸卵管的比例為29.62%(607/2049);政策后組輸卵管妊娠術中選擇保留輸卵管的比例為31.05%(512/1649),政策前后輸卵管妊娠術中選擇保留輸卵管的比例比較,差異無統計學意義(χ2=0.879,P=0.348)。

2.4 異位妊娠并發失血性貧血和失血性休克情況貧血總例數為1427 例(1427/5572,25.61%),政策前組異位妊娠并發失血性貧血929 例(929/3059,30.37%),政策后組異位妊娠并發失血性貧血498 例(498/2513,19.82%),政策后組異位妊娠并發失血性貧血比例低于政策前組(χ2=80.638,P=0.000)。失血性休克例數為127例(127/5572,2.28%),政策前組異位妊娠并發失血性休克75 例(75/3059,2.45%),政策后組異位妊娠并發失血性休克52 例(52/2513,2.07%),兩組中并發失血性休克的比例比較,差異無統計學意義(χ2=0.906,P=0.341)。

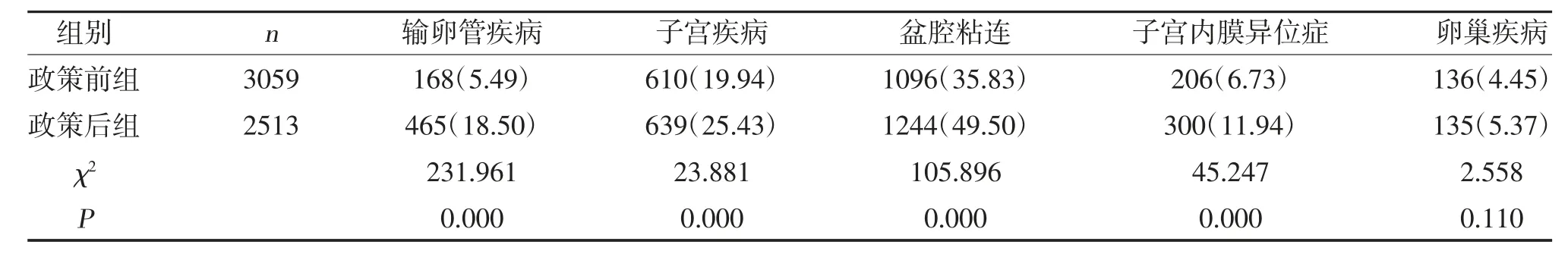

2.5 異位妊娠的合并癥情況 與政策前組相比,政策后組中異位妊娠合并輸卵管疾病、子宮疾病、盆腔粘連、子宮內膜異位癥的比例增加(P<0.05);而兩組異位妊娠合并卵巢疾病比例比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 政策前組與政策后組中異位妊娠合并癥比例的比較[n(%)]

3 討論

二孩政策的實施給妊娠人群的結構帶來了影響,包括高齡妊娠、經產婦的比例增加[1,2,6],從而帶來了眾多的生育風險因素,包括瘢痕子宮妊娠、盆腔手術史后妊娠和輔助生育受孕等,使得異位妊娠的風險也隨之增加。張歡歡等[9]2015-2017 年的調查提示,二孩政策后異位妊娠的患病率較政策前下降,但是該研究統計的時間跨度較小。目前關于二胎政策前后的異位妊娠發生率的變化仍然缺乏全國多中心的數據。本研究提示,二孩政策實施后,子宮瘢痕部位妊娠占的比例明顯增加,該結果與二孩政策實施后瘢痕子宮妊娠婦女的比例增加有關,剖宮產術后瘢痕妊娠的發生率約為1∶500,占異位妊娠的4%[10],值得引起重視。

本研究提示,異位妊娠患者的平均年齡也有增加的趨勢,30~39 歲患者的比例較政策前有增加的趨勢,可能與二胎政策實施后生育年齡推后有關。二孩政策前,異位妊娠的患者較為年輕,26~30 歲為高發年齡,占54.3%[8],這個高發年齡段跟國外研究也一致[11]。根據本研究提示,二孩政策后,年齡29 歲以內的患者占比下降,僅為40%左右,年齡30~39歲的患者占比上升,超過50%,這個比例跟婦女的生育年齡結構特點密切相關。目前異位妊娠患者的年齡有增加的趨勢,有研究提出高齡(>35 歲)是重要的高危因素[12],高齡婦女患異位妊娠的風險增加4~8 倍[13],但是年齡增加也會帶來更多其他高危因素,關于年齡是否成為異位妊娠的獨立危險因素仍然有爭議,需要進一步探討。

二孩政策帶來了不明確部位的異位妊娠比例下降,可能與腹腔鏡手術的進一步開展有關,使得更多患者能通過腹腔鏡探查進行妊娠部位的診斷。二孩政策實施后,各類異位妊娠中變化最顯著的特征是子宮瘢痕部位妊娠的比例較政策實施前明顯增加,子宮瘢痕部位妊娠若繼續妊娠,將明顯增加了流產、前置胎盤、胎盤置入的風險,給生育健康帶來顯著不良影響,如何降低子宮瘢痕部位妊娠的發生率、如何處理子宮瘢痕部位妊娠將是生育政策實施后需要考慮的重要課題。

二孩政策后,腹腔鏡手術治療的比例增加,可能與近年來微創手術比例增加、患者再生育需求增加有關。在患者血流動力學平穩的情況下,國外多個指南均推薦腹腔鏡手術作為異位妊娠手術治療的首選[14]。腹腔鏡手術被認為術后恢復更快,粘連的風險更小,更容易被有生育需求的患者接受。

政策實施后,選擇保留輸卵管手術的比例有輕度增加,但是差異不顯著,提示再生育愿望的增加未明顯增加保留輸卵管手術的比例,原因可能是更多患者認識到保留輸卵管會增加復發性異位妊娠的發生率。研究顯示[15],異位妊娠后保留輸卵管是復發性異位妊娠的重要風險因素,其OR值高達7.129。切除輸卵管的患者復發異位妊娠的風險明顯低于保留輸卵管手術的患者[16]。在術后生育能力方面,有研究顯示,輸卵管切除術和切開取胚術的后續生育能力是相似的[17]。此外,輔助生育技術的廣泛開展給輸卵管因素導致不孕的患者帶來更多的妊娠機會,使得輸卵管功能和結構完整性在后續妊娠中的作用下降,即使患者有很強的再生育愿望,但考慮到復發性異位妊娠的風險,其選擇保留輸卵管的幾率并不會明顯增加。

二孩政策實施后,子宮疾病、輸卵管疾病、盆腔粘連及子宮內膜異位癥的異位妊娠患者占比明顯增加,可能與二孩政策實施后生育年齡孕婦的結構有關,二孩政策增加了瘢痕子宮、輸卵管疾病、盆腔粘連、子宮內膜異位癥等患者進行輔助生育受孕或手術治療后再受孕的比例,使得這些患者合并異位妊娠的比例增加,這些患者多數存在子宮手術史、盆腔手術史及盆腔炎癥病史,明顯增加了異位妊娠的發病風險[18]。盆腔及輸卵管周圍粘連是復發性異位妊娠的高危因素[15]。相比子宮疾病、輸卵管疾病、盆腔粘連,卵巢疾病對異位妊娠的發生發展相關影響較小,故未見二孩政策后異位妊娠合并卵巢疾病比例的顯著變化。

二孩政策后,對生育風險的重視程度增加,首次檢查時間提前,異位妊娠的診治會更加及時、規范,從而使得失血性貧血的比例下降,但是嚴重異位妊娠導致的腹腔內大出血、失血性休克的風險仍然未見明顯下降,主要包括間質部妊娠、峽部妊娠等類型。異位妊娠若未得到及時有效的治療,則容易引發腹腔大出血,甚至導致患者死亡,凸顯異位妊娠早期診斷與治療的重要性,應引起重視。

綜上所述,二孩政策實施后,再生育的機會增加和育齡女性人群結構的改變,使得異位妊娠的特征發生了變化,值得采取針對性的措施,進一步降低異位妊娠的發生,并規范診療措施,保障孕產婦的安全。