二十世紀四五十年代日本現代包裝設計的興起研究

陽吉祥,鄒岳麗,2,李雅男,石榮榕

(1.湖南師范大學,湖南 長沙 410081;2.日本千葉大學,千葉 2630043)

第二次世界大戰后,日本開始經濟重建,并得到迅速發展。在此時期,日本的包裝設計通過向歐美學習,重視包裝產業,發展包裝教育,研發包裝材料和設備,更新企業管理、營銷思想和設計理念等,拉開了日本現代包裝設計革命的序幕,使得日本包裝設計水平得到快速提升。其中,1945-1959 年是日本現代包裝設計的逐步興起期。

1 日本現代包裝設計逐步興起的原因

從1945-1959 年,日本現代包裝設計逐步興起的主要原因如下。

1)日本經濟快速發展。二戰導致日本經濟完全崩潰,但是在朝鮮戰爭中,日本接受“特別訂貨”(樸根好,2020),以及日本政府采取一系列產業復興措施,如整頓金融機構、改革稅制、引進國外技術等,使日本經濟重建,并出現了“神武景氣”(1954-1957 年)和“巖戶景氣”(1958-1961 年)(金子貞吉,2018)[1]。日本經濟的快速發展,帶動了日本商品種類的豐富和數量的增加,推動了商品市場競爭加大,從而引起了商家對商品包裝設計的關注。

2)流通革命。二十世紀五十年代,日本無人售貨場景開始出現,引發了日本的流通革命。1953 年11 月28 日,增井德男開設了日本第一家自助售貨模式的“伊紀國屋”超市,此后,日本無人售貨超市逐漸風行(佐藤正晴,2016;田村祥蔵;1993)。在無人售貨超市場景中,包裝設計扮演了無聲推銷員的角色,受到了關注,推動了日本現代包裝設計巨大的發展(廣橋桂子,1985;山本茂,2015)。

3)消費生活革命。二十世紀四五十年代,日本開始了“以婦女的家庭生活,特別是以家庭婦女家務勞動合理化的形式”的消費生活革命(楠田洋,門屋卓,長谷川良雄,1983)[2],同時家電產品(尤其是冰箱)引入日本家庭,使得日本家庭主婦的勞動電氣化,提高了日本超市中預包裝商品數量,推動了方便面、湯圓等商品預包裝的設計。

4)包裝相關法律制度的建立。1946 年,進駐軍對日本實施海外搬遷策略,由朝日貞俊技官①技官,日語為“ぎかん”,是日本國家行政機關中“管理技術”的政府職務稱呼。等撰寫的《賠償物資包裝指導書》(俗稱“美式包裝要領”)作為指導方針進行實施,這是日本初探現代包裝設計的開始(日本包裝技術協會,1978)。1947 年,日本頒布《食品衛生法》(法律第233 號),其中第三款(第15條至第18 條)明確制定了食品包裝設計的相關要求。1948 年,為了改變戰前人們對日本商品低廉劣質的印象,國會出臺《出口商品監管法》(法律第153 號)(圖1),對出口商品的質量及其包裝做出了最低標準規定,效果十分地顯著。1949 年,日本《工業標準法》(法律第185 號)實施,在全國范圍內統一和簡化了產品包裝的類型、型號、圖形、尺寸和結構等,推動了日本現代包裝設計的規格化(向野元生、長谷川良雄,1971)。

圖1 《出口商品監管法》法律第153 號第2 條(1948 年)②輸出品取締法·御署名原本·昭和二十三年·法律第一五三號. 2022.11.25. https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000103360。

2 逐步興起期的日本現代包裝設計特點

此時期,日本包裝設計有如下主要特點。

1)塑料材料在食品等包裝設計中廣泛應用。二十世紀五十年代中期以前,日本的聚乙烯(PE)主要依賴從美國等國外進口。1958 年以后,日本的三井化學工業公司和住友化學工業公司等,能夠自產聚乙烯(大石寅造,1959);此外,由于日本塑料熱密封機、噴射成型機、中空成型機等開始生產,推動了日本塑料包裝容器的設計革命(三津義兼,1988),聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)等材料,成為日本味噌、豆腐、醬油、清酒、方便面、火腿腸等食品包裝設計中的主要材料(Cwiertka K J,2020)。[3]

2)重視出口包裝設計與研究。1949 年4 月24 日,在第五屆國會會議上,在立法系統中設立了通商產業省,旨在大力促進出口產業。因此,二戰后日本非常重視出口商品的包裝設計,舉辦出口商品包裝設計展覽,并進行出口包裝設計的研究等(楠田洋,門屋卓,長谷川良雄,1983)。[4]二十世紀五十年代,通產省工業技術院制品科學研究所的包裝研究項目,主要解決出口包裝中出現的問題(魏山城,陳冬,1984)。1950年,日本第一屆出口包裝展在橫濱(8 月,貿易館)、神戶(9 月,貿易會館)、大阪(10 月,三越)、東京(10 月,三越)、名古屋(12 月,省工商館)舉行。[5]該出口包裝展非常隆重,好評如潮,引起了民眾對商品包裝材料、外觀設計等的關心,促進了對日本出口包裝設計必要性的認識等。該時期,日本包裝期刊上發表了大量關于出口包裝設計相關文章。例如,1948 年,大阪包裝協會出版的《包裝》期刊,刊登了《出口商品的外觀和內飾》(安本重治,1948)、《出口包裝的一般概念》(上坂酉三,1949)等15 篇關于出口包裝設計的文章,占該期刊全年總發文量的44.12%。

3)學習國外(尤其是美國)的包裝設計,開啟了日本現代包裝設計的科學化和現代化,接觸到美國的科學包裝標準和優秀的包裝設計。1950 年朝鮮戰爭爆發,日本成為美軍采購軍需物資的重要場所。在日本所采購的軍需物資需要符合美國軍用包裝標準和美國聯邦標準(向野元生,1957)[6],這使日本接觸了科學的包裝標準和接受了現代包裝技術。此外,美軍帶入日本的糖果、香煙等商品的包裝設計,為日本帶來了新的包裝設計思想(虎新一郎,1983)。

引進外國先進的包裝材料。二戰后十余年,其他國家(尤其是美國)的包裝材料和技術不斷引入日本(菅沼豐,1959)。例如,1950 年,日本從美國陶晤公司引進PVDC;1951 年,日本從美國杜邦公司引進尼龍;1952 年,日本從美國引進噴霧包裝;1958 年,日本從英國ICI 公司引進PE 等。

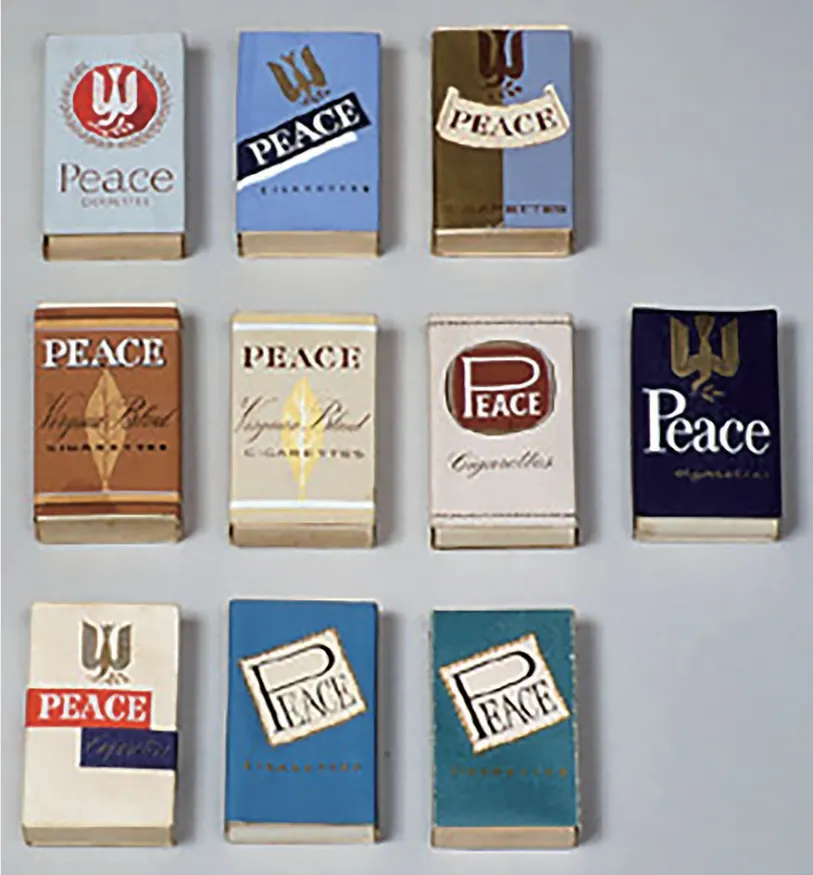

邀請國外優秀設計師為日本產品進行包裝設計或來日本講學。二十世紀五十年代,美國設計師喬治·納爾遜(George Nelson)、弗雷達·戴蒙德(Freda Diamond)、雷蒙德·羅維(Raymond Loewy)、尼爾斯·迪弗瑞特(Niels Diffrient)、簡·多布林(Jan Doblin),以及美國洛杉磯藝術學院的設計咨詢小組等受邀前往日本,為其提供產品設計、設計教育、包裝設計等領域的指導(劉希慧,2014)[7]。其中,1951年4 月,美國設計大師雷蒙德·羅維在美國政府的建議下前往日本(Raymond Loewy,1981)[8],以150 萬日元③150 萬日元相當于4166 美元(當時匯率為360 日元對1 美元)。當時,日本一個新畢業生的起薪是16000 日元,日本首相的月薪是11 萬日元。1953 年,日本本土包裝設計師秋月繁(Akizuki Shigeru)為日本不二家(糕點生產廠家)油炸面包圈進行的包裝設計費用只有1 萬日元。因此,當時150 萬日元的設計費是一個高昂的設計費,引起日本本土設計師的羨慕。詳見《我的包裝設計》(秋月繁,2002)和《香煙包裝上的設計力量》(半田昌之,2019)。的高昂設計費受邀為日本和平香煙(虎新一郎,1983;秋月繁,2001)重新進行了包裝設計(圖2 ~圖5),1952 年4 月1 日投放市場,該包裝設計尤為成功,使該香煙品牌銷量增加了三倍,提升了日本社會對包裝設計職業身份的認可度(半田昌之,2019,冢田勇,1968)[9]。此外,1957 年,雷蒙德·羅維還為日本的朝日啤酒等進行了包裝設計(圖6)。1959 年,美國設計師奧爾塔·蘭多(Walter Landor)以高達234萬日元的設計費,為日本的札幌罐裝啤酒,進行包裝設計(圖7)(八尾武郎,1991;伯納德·加拉格爾,2019)[10]。另外,來自美國威斯康星州森林產品研究所,駐日美軍采購局負責包裝的技官弗蘭克·J·斯皮納(Frank J.Spinar)給予了日本包裝重要的技術指導,令日本包裝界人士記憶深刻。總體來說,1945-1959年,日本向國外(尤其是美國)學習包裝設計,拉開了日本包裝設計現代化的序幕。

圖2 委托雷蒙德·羅維設計之前的日本和平香煙包裝

圖3 雷蒙德·羅維在日本指導香煙包裝設計

圖4 雷蒙德·羅維為日本和平香煙設計的9 款包裝設計方案

圖5 日本和平香煙包裝設計定稿方案(雷蒙德·羅維,1952)

圖6 朝日啤酒包裝的標簽設計(雷蒙德·羅維)

圖7 日本札幌罐裝啤酒包裝設計(奧爾塔·蘭多,1959)

4)成立包裝協會,出版包裝雜志等,開始了包裝設計的職業化。二戰后,日本經濟的騰飛,市場競爭逐步激烈,日本開始重視包裝設計,專業的包裝協會、包裝設計師和包裝期刊開始逐步出現,這推動了日本包裝設計的職業化進程。例如,1949 年,兵庫縣出口包裝協會成立;1950 年東京包裝協會成立;1951年愛知縣包裝技術協會和日本包裝團體聯合會成立;1948 年,日本包裝協會出版包裝雜志《PACKING》。此外,其他包裝設計相關出版物有《出口包裝論》(菅谷賴道,1954)、《陸上自衛隊包裝規格解說——包裝設計》(桑靖彥,1956)等。另外,日本包裝材料相關團體也紛紛成立,例如1950 年日本的玻璃紙工業會和牛皮紙袋協會成立,1954 年日本聚乙烯產品工業會以及合板箱工業會成立。

5)成立行政機構對包裝行業進行管理和指導。1949 年通產省包裝雜貨科成立,1951 年通產省工業技術廳工業指導所成立包裝部。這兩個管理包裝產業的政府部門,給予了日本包裝設計的行政和技術指導,促進了日本包裝設計的現代化轉型。

6)包裝機械研制單位紛紛成立,推動了日本包裝設計從概念落地到實踐。1946 年1 月,株式會社富士機械制作所成立,重點研究開發自動化包裝機,主要產品為臥式制袋充填機、立式制袋充填機等;1947年日本川島制作所,開發出了糖果自動包裝機;1951年,日本川島制作所改組為株式會社,開始研究自動包裝機;1951 年7 月,富士機械工業株式會社主要研究和制造凹版印刷機、上膠機、曲面印刷機等;1952 年,戶谷技研工業公司成立,主要研制塑料薄膜制袋機等。戰后十余年,日本制袋機、包裝機等包裝機械研制單位的涌現,推動了日本設計師的包裝設計方案落地到實際應用。

3 逐步興起期(1945-1959)的日本包裝設計對當代中國包裝設計發展的啟示

3.1 對國內:發展經濟,重視從業者管理,加強研發

首先,國家經濟發展是包裝設計發展的重要動力。二戰后日本出臺各種措施,促進日本經濟的發展,推動了商品的極大發展,增加商品競爭程度,提高了日本企業對包裝設計的需求。另外,日本經濟的發展,提高了日本消費者的生活水平,這促使了日本消費者對商品設計審美、功能等多方面要求的提高。日本企業對包裝設計的需求和日本消費者對包裝設計要求的提高,兩者進一步促進了日本包裝設計的發展。總而言之,日本經濟的發展為日本包裝設計提供了重要動力。當代中國包裝設計發展的重要動力,也在于當代中國經濟的發展。中國需要繼續對外開放,深化改革,不斷地推動中國經濟的發展,從而為當代中國包裝設計發展提供重要動力。其次,重視包裝從業者的管理。二戰后,日本成立了日本包裝團體聯合會等團體,對包裝專業人士進行專門的管理和溝通,并出版了包裝期刊《PACK》等,這對于協調和引導日本包裝設計師的設計行為大有裨益,同時有利于包裝設計師之間的相互溝通和學習,進而有助于提高日本包裝設計水平。最后,加強包裝研發。戰后日本重視包裝研發,在包裝材料、包裝機械等領域的新研究成果,為戰后日本包裝設計的發展提供了重要支撐。中國包裝設計的發展,也必須加強對包裝研發的重視。

3.2 對國外:學習與交流,吸收與改進

一方面,加強對外學習和交流。二戰后日本通過積極向國外包裝產業發達的國家學習和交流,引發了日本現代包裝革命,推動了日本包裝設計的快速發展,例如,日本邀請國外著名的設計師來日本講學或參與日本的包裝設計項目等。在日益全球化的今天,中國也需要重視通過各種措施,積極廣泛地學習國外優秀的包裝設計經驗,來推動當代中國包裝設計的發展。另一方面,根據自身情況,對國外包裝設計發展經驗進行吸收和改進。日本對國外包裝設計的學習不是盲目的,而是善于根據自身特點,通過吸收和改進,形成適合日本包裝設計發展的新經驗、新方法和新措施等。當代中國在向國外學習包裝設計的時候,也應該注意根據中國經濟、包裝產業、文化等特點,對國外包裝設計的發展經驗進行有針對性地吸收和改進,形成適合中國土壤的經驗、方法和措施等。

4 結語

從1945 年到1959 年,是二戰后日本經濟從廢墟進入快速發展的階段。在此階段,日本通過重視包裝產業,積極向國外學習包裝設計經驗,加強包裝研發等措施,初步建成了日本現代包裝工業體系,推動了日本包裝設計從傳統到現代的轉型,成為二戰后日本現代包裝設計崛起的初始階段。

(感謝日本千葉大學附屬圖書館、日本國立國會圖書館提供相關文獻協助)