宜昌市茶樹品種現狀分析與建議

周 穎,褚飛洋,仇方方,胡光燦,馮德品,肖秀丹,胡慶瓊,黃聲東

(1.宜昌市農業科學研究院,湖北 宜昌 443000;2.夷陵區農業技術服務中心,湖北 宜昌 443000;3.五峰自治縣茶葉發展中心,湖北 宜昌 443000)

宜昌市地處長江中上游結合部、湖北省西南部,產茶歷史悠久[1],生態環境優越,是農業農村部規劃的長江上中游特色和出口綠茶重點區域,也是中國傳統三大紅茶之一——宜紅茶的核心原產地。全市從低山平丘到海拔1 200 m 左右的區域都有茶葉種植,茶葉面積、產量、產值均居全省第二位。全市9個產茶市(縣、區)中有3 個是全國百強產茶縣(夷陵縣、五峰縣、宜都縣)。

為充分了解宜昌市茶樹品種的結構與分布、投入與產出的具體狀況,推動新優特異茶樹良種的引進與推廣[2],提高良種率,促進地方特色茶樹資源的利用與創新[3],助力茶產業高質量發展[4],本研究就宜昌市茶樹的品種與分布、投入與產出情況進行了調查和分析。

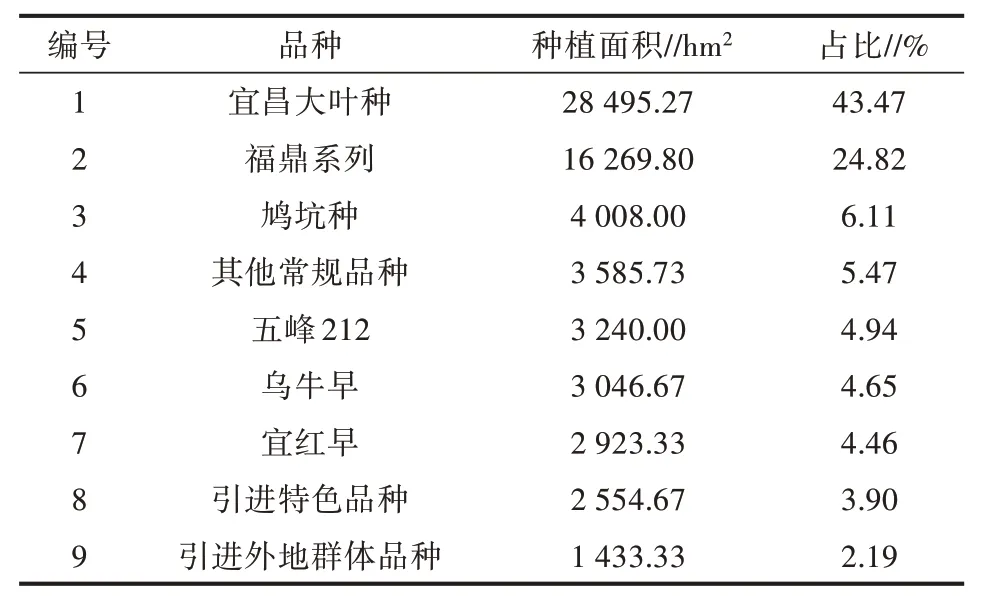

1 宜昌市茶園品種結構

宜昌市茶園總面積6.56 萬hm2,茶樹無性系良種率不足50.0%。全市種植的茶樹品種以宜昌大葉種、福鼎系列、鳩坑種、五峰212、烏牛早以及宜紅早為主,占茶園總種植面積的88.46%,其中宜昌大葉種和福鼎系列種植面積分別占43.47%和24.82%,浙農117、中茶108、龍井43、鄂茶10 號等省內外優良品種也有少量種植,但種植面積不大。隨著新茶園的開發和老茶園的改造,全市先后引進了白葉1 號、御金香、金觀音、黃金芽等白化、黃化特色品種,其種植面積占總種植面積的3.90%(表1)。

表1 宜昌市茶樹品種結構

宜昌市下轄各市(縣、區)因其地理位置、茶葉生產結構等因素的差別,茶樹品種結構存在差異(表2)。夷陵區以種植宜昌大葉種為主,種植面積占當地茶園面積的81.85%;興山縣以種植白葉1 號為主,種植面積占當地茶園面積的38.46%;五峰土家族自治縣、秭歸縣、長陽土家族自治縣、宜都市等地大部分種植宜昌大葉種、福鼎系列、鳩坑種和烏牛早等。各地區也根據自身產業需求少量引種特早生、黃化、白化及烏龍茶系列品種豐富產品結構,如白葉1 號在長陽土家族自治縣和點軍區以外的市(縣、區)均有種植,而黃化特異性茶樹品種僅在部分市(縣、區)有種植,御金香在興山縣、長陽土家族自治縣、遠安縣三地有種植,黃金芽在興山縣、五峰土家族自治縣、遠安縣三地有種植,巴渝特早在興山縣、夷陵區、長陽土家族自治縣三地有種植。全市茶葉以宜昌毛尖和宜昌宜紅為主導產品,少量生產黑茶、白茶等。

表2 宜昌市各市(縣、區)主要茶樹品種結構

從全市及其下轄各市(縣、區)的品種結構來看,普遍存在品種老化和結構單一的問題,尤其以夷陵區和興山縣等茶葉主產區較為突出;夷陵區、秭歸縣本地群體種種植面積較大,無性系良種率低,產品品質穩定性和市場應變能力差,經濟效益較難提升[5]。

2 茶園主要品種的投入與產出情況

宜昌市茶園種植品種因種植面積、品種特性、管理方法、采摘及加工方式的不同,各品種的投入及產出情況差異較大。宜昌大葉種在全市各產茶區均有種植,生產物資投入(農藥、化肥)為8 358.75 元/hm2、人工投入(包括施肥、施藥、修剪、鋤草、采摘)為28 406.85 元/hm2,福鼎系列的生產物資投入和人工投入分別為6 041.55、21 602.85 元/hm2;白葉1 號、御金香、黃金芽3 個品種的生產物資投入和人工投入分別為4 650.00、4 568.25、7 233.30 元/hm2和34 933.65、32 522.70、23 500.05 元/hm2(表3)。

表3 宜昌市主要茶樹品種投入與產出情況

全市干毛茶年總產量10 萬t,年總產值46.91 億元,其中,宜昌大葉種的年總產量和年總產值最高,分別占全市干毛茶年總產量的47.02%和年總產值的49.05%,福鼎系列其次,分別為23.78%和21.84%;白葉1 號、巴渝特早、御金香、金觀音、黃金芽等特色品種的年總產量、年總產值分別占2.95%和5.6%。全市干毛茶均價為45.37 元/kg,宜昌大葉種、福鼎系列干毛茶均價分別為47.30、41.70 元/kg,烏牛早均價較低,為32.10元/kg,御金香均價最高,為521.70元/kg,黃金芽、白葉1 號次之,分別為259.00、214.70 元/kg。

從全市茶園主要品種的投入產出情況來看,本地群體種和福鼎系列等常規品種占比較大,產量產值占比與面積占比基本持平,效益一般[6];部分常規品種,如烏牛早投入較高且效益較低,而黃化、白化等特色品種產值占比與面積占比相當,但產量占比較低,部分特異性茶樹品種的毛茶均價遠高于常規品種,具有較好的發展前景[7]。

3 存在的主要問題

1)茶園品種老化。宜昌市茶園栽培品種以宜昌群體種和20 世紀90 年代前后從福建省、浙江省等地引進茶籽發展而來的福鼎系列等老品種為主,品種更新緩慢。多地存在品種老化嚴重的問題,茶葉產量低、產品品質差,尤其是夷陵區、遠安縣、秭歸縣等茶區地方群體品種種植面積較大,難以適應市場多元化需求,經濟效益低[8]。

2)良種推廣力度不足。宜昌市各市(縣、區)特異性茶樹干毛茶均價雖高,但是面積和產量過低,未形成規模。宜昌市農業農村局下發了茶葉品種結構調整和改造的指導意見,推動產區按照海拔梯度、區域環境成片改造,但由于缺乏大項目資金支持,良種引進、推廣力度不足,各地未能很好地根據地方優勢引種和開發茶類。

3)茶樹資源創新利用不足。傳統茶區的地方群體品種適應當地生態環境,與引進良種相比具有較強的抗逆性和穩定的鮮葉品質,但由于生產技術固化,當地特色資源未得到有效的挖掘利用,產品特性不突出,跟不上市場需求,逐步遭到淘汰[9]。

4 對策與建議

1)優化品種結構。抓好品種規劃布局[10],改造老茶園。通過改善園區配套設施以及改肥、改管、改種,配套引進新優良種,逐步解決品種老化的問題;適度發展巴渝特早、中黃3 號、金萱等早發、特異、高香型優質茶樹品種,豐富茶樹品種結構。

2)強化示范推廣。建設品種資源圃和展示園,引進全國各地新優特異茶樹品種資源,持續做好現有良種和引進品種的適制性、抗性和配套技術的研究和示范,充分利用資源引導各市(縣、區)及企業根據地方特色優化品種的結構和生產方式,推廣良種良法[11]。

3)創新生產技術。推廣示范茶園機剪、機采、機耕、機防“四機”配套集成技術,強化田間管理;創新加工工藝和產品特性,推廣應用宜昌市茶葉產品質量、加工技術及包裝標準,發揮本地良種優勢,不斷提升經濟效益[12]。