中國南方地區肉羊產業情況及展望

熊海謙,程 蕾,劉文凱,余 婕,包細明,向 敏,胡修忠,王定發,周 源,劉辰暉

(1.黃岡市農業科學院,湖北 黃岡 438021;2.武漢市農業科學院,武漢 430065)

中國南方地區通常是指秦嶺-淮河一線以南地區,主要包括江蘇、安徽、湖南、湖北、四川、云南、貴州、廣東、廣西、福建、江西、浙江、海南、臺灣14 個省(自治區),重慶、上海2 個直轄市,以及香港、澳門2個特別行政區[1]。在暫不計入香港、澳門和臺灣的前提下,2021 年中國南方地區人口總數為8.118 1億人,占全國的57.47%。對應的肉羊存欄量為6 690.2 萬只,僅占全國肉羊存欄量的20.93%,其中山羊和綿羊的存欄量分別為6 231.8 萬只和458.4 萬只,僅占全國存欄量的46.74%和2.46%;南方羊肉總產量130.4 萬t,占全國總產量的25.35%;南方人均羊肉消費量0.73 kg,遠低于全國1.40 kg[2]的水平。以上數據表明,中國南方地區肉羊產業整體水平尚無法滿足本地日益增長的市場需求,仍然具有廣闊的發展前景。

1 南方地區肉羊產業狀況

1.1 產業規模穩步擴張

中國統計年鑒顯示[2-8],2015—2021 年中國肉羊存欄量及羊肉產量較為穩定,其中南方地區肉羊存欄量及羊肉產量占全國總量的比例緩慢增加(圖1)。自2017 年以來,中國南方地區肉羊存欄量占全國總存欄量的21.00%左右,羊肉產量占全國總羊肉產量的25.00%,呈逐年增長態勢。相較于2015年,2021 年南方肉羊存欄量增加了542.5 萬頭,增幅為8.82%;羊肉產量增長25.5 萬t,增幅為24.31%。受益于先進飼養管理技術的推廣和品種的持續選育及改良,南方肉羊的產肉率明顯提高。

圖1 2015—2021 年肉羊存欄量(A)和羊肉總產量(B)的變化趨勢

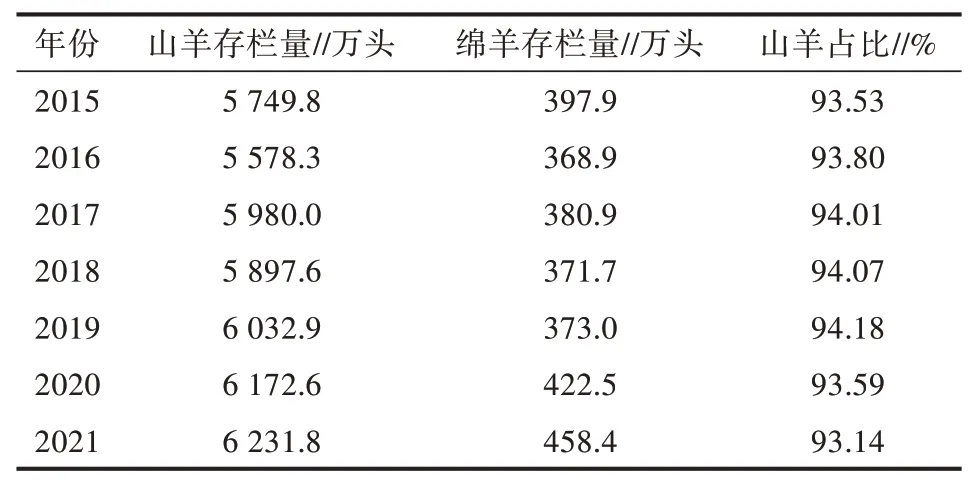

2015—2021 年南方地區綿羊、山羊的養殖規模整體呈增長趨勢,且山羊產業仍占據南方肉羊產業的主導地位。如表1 所示,2021 年中國南方地區山羊存欄量較2015 年增長8.38%,綿羊存欄量增長15.20%。綿羊產業增速遠高于山羊,其主要原因可能有兩個,第一,綿羊產業規模小,正處于高速增長期;第二,綿羊集約化舍飼技術更加成熟,有利于在人口較為密集的南方地區開展規模化養殖。2016年及2018 年南方地區的山羊和綿羊存欄量都出現明顯減少,推測可能與2014 年的小反芻事件以及2015—2016 年的羊肉價格波動[9]有關。

表1 南方地區2015—2021 年綿羊、山羊存欄情況變化趨勢

1.2 產業重心逐步轉移

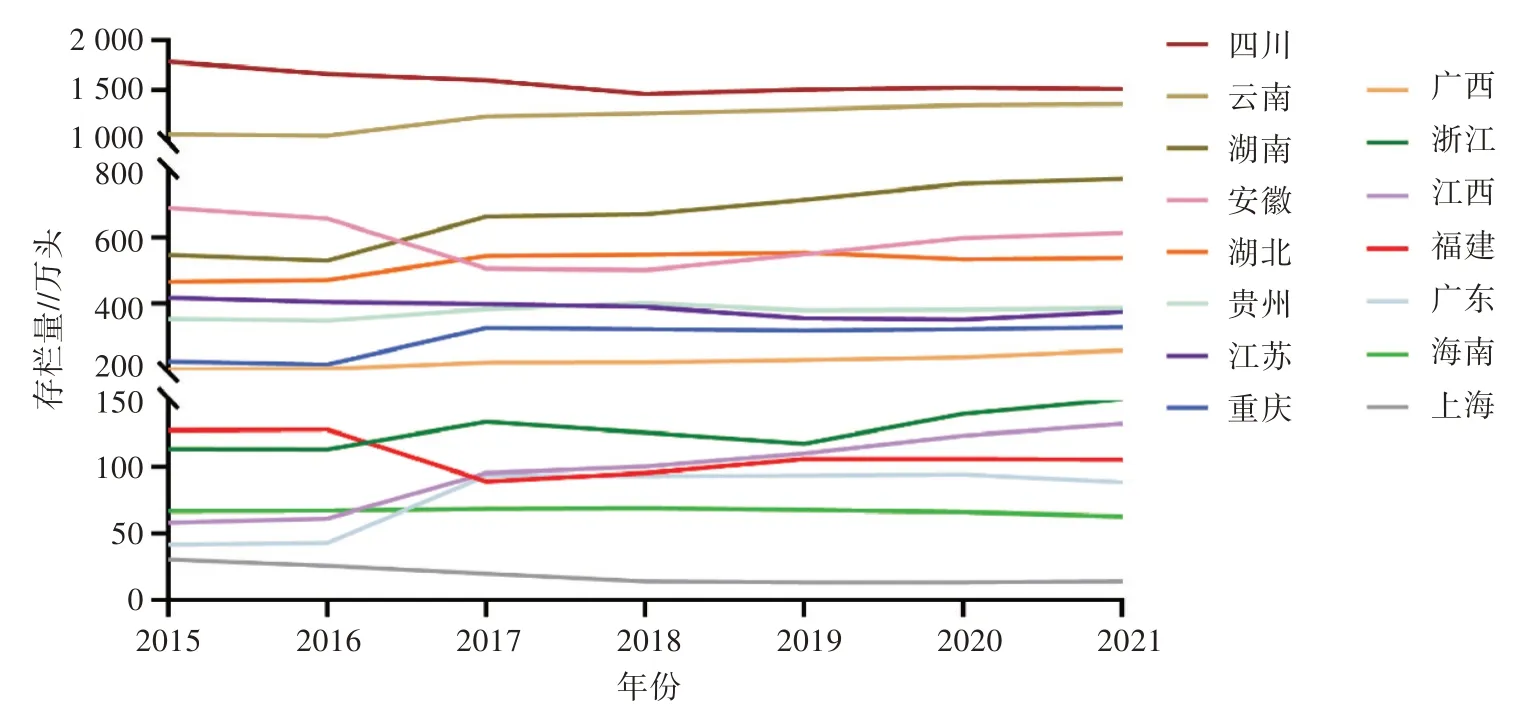

南方15 個省(市、自治區)7 年的肉羊存欄量變化趨勢如圖2 所示。截至2021 年[2],南方地區的肉羊存欄量可以分為3 個梯隊,第一梯隊為四川和云南,2 省的肉羊存欄量規模分別為1 511.7 萬頭和1 362.4 萬頭;第二梯隊按存欄量從高到低排列分別為湖南、安徽、湖北、貴州、江蘇、重慶和廣西,共7 個省(市、自治區),肉羊存欄量為259.0 萬~775.1 萬頭;第三梯隊按存欄量從高到低排列分別為浙江、江西、福建、廣東、海南、上海,肉羊存欄量為13.8 萬~151.2萬頭。

圖2 南方各省(市、自治區)2015—2021 年肉羊存欄量的變化趨勢

2015—2021 年有9 個省(市、自治區)(江西、廣東、重慶、云南、湖南、貴州、廣西、湖北、浙江)的肉羊存欄量整體呈上升態勢,6 個省市(上海、福建、江蘇、四川、海南、安徽)的肉羊存欄量呈下降態勢[2-7]。其中存欄量增幅較大的3 個省市分別為江西、廣東、重慶,分別為127.32%、113.49%、46.14%;增量上百萬頭的省市有3 個,分別為云南、湖南和重慶,分別增加305.0 萬、229.0 萬和104.1 萬頭。存欄量減幅較大的3 個省市分別為上海、福建、江蘇,分別為54.90%、17.62%、15.18%;減量上百萬頭的省市僅有四川,達270.6 萬頭。通過比較以上省(市、自治區)地理分布可以發現,南方地區肉羊養殖產業重心呈從沿海向內陸,從長江上、下游向長江中游轉移的趨勢。主要是由于上海、江蘇、福建等沿海或經濟發達省市人口密度高、農業用地緊張[10]、產業間競爭壓力大,肉羊產業比較效益低,很難取得競爭優勢;湖北、湖南、江西等省份具有發展肉羊的優越條件,隨著國家中部崛起和發展長江經濟帶戰略的持續推進,肉羊產業的經濟效益和社會效益逐步顯現[1],發展迅猛;在貴州、云南、廣西等地區,不與民爭糧、污染排放相對較小、市場價格相對穩定的肉羊養殖在產業扶貧工作中受到青睞,也得到了一定發展。

1.3 市場需求亟待培育

相較于中國北方地區,南方地區的肉羊市場規模較小且呈明顯的季節性,即秋冬季為羊肉旺季,春夏為淡季。2015—2021 年的統計數據顯示(圖3),南方地區人均可支配收入與其人均羊肉消費量并不存在明顯的匹配關系,2021 年人均可支配收入為3.75 萬元,較2015 年提高了62.47%;人均羊肉消費量為0.73 kg,較2015 年僅提高了34.15%,尚未達到全國平均水平。2016—2020 年羊肉人均消費量更是連續5 年降低,其主要原因可能是羊肉零售價格持續升高導致的。對比羊肉零售價與活羊價格可以看出,羊肉市場端零售價較活羊價格高出約100%,可能是因為南方地區肉羊養殖產業鏈下游不完整,尚沒有集中屠宰、分割、加工、銷售的相關企業所致。

圖3 2015—2021 年南方地區肉羊消費端變化趨勢

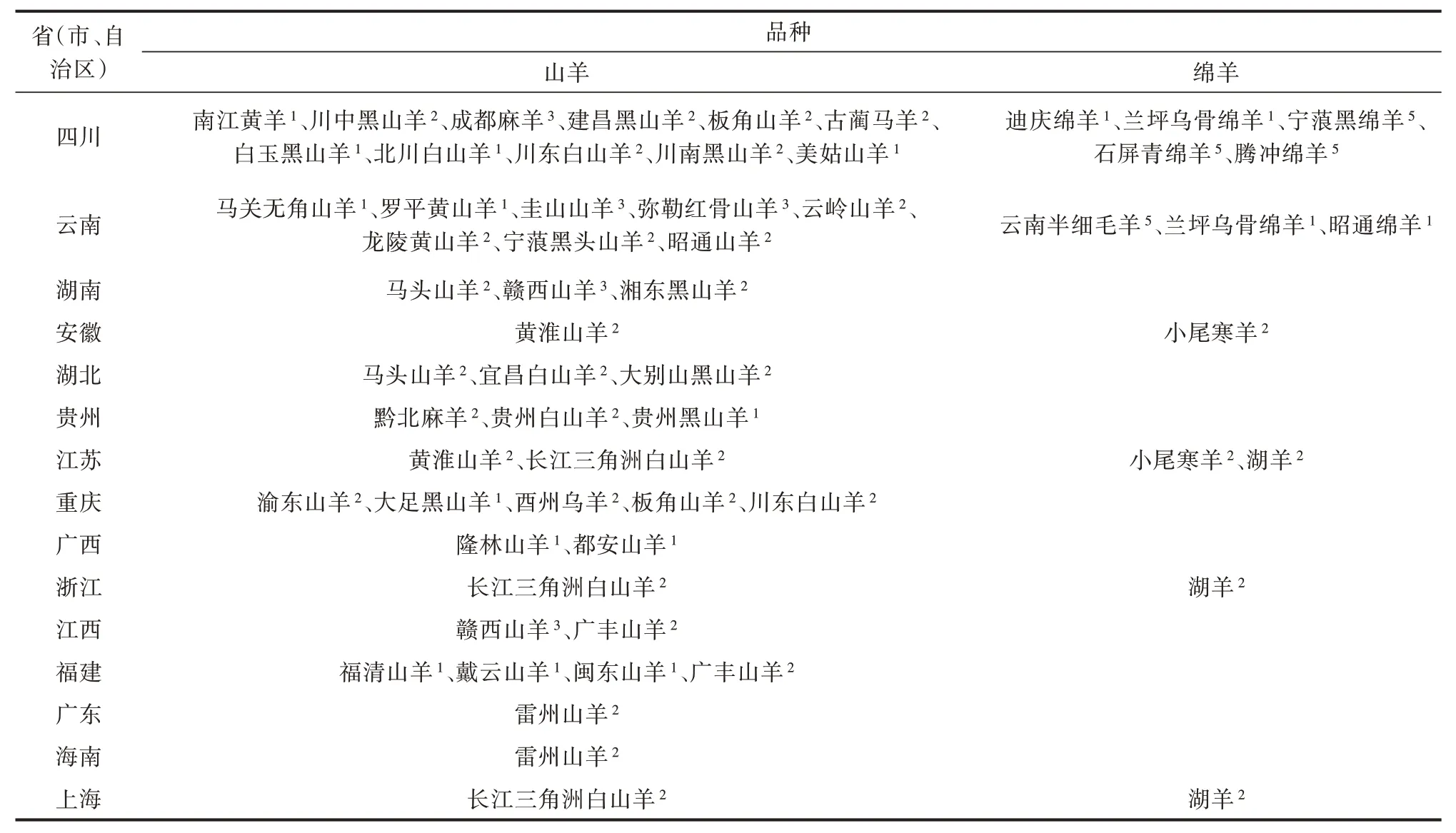

1.4 品種資源尚需挖掘

根據《國家畜禽遺傳資源品種名錄(2020 年)》,中國現有山羊品種74 個,其中地方品種或資源60個,培育品種11 個,引進品種(及配套系)3 個;現有綿羊品種81 個,其中地方品種或資源43 個,培育品種30 個,引入品種(及配套系)8 個。其中,南方地區主要地方山羊品種39 個、綿羊品種9 個[1],如表2 所示。南方地區的地方山羊品種以皮肉兼用品種為主,在39 個地方品種中,有22 個皮肉兼用品種,13個肉用品種,4 個肉乳兼用品種。在9 個地方綿羊品種中,肉用品種3 個,兼用品種6 個。除南江黃羊和云南半細毛羊為培育品種外,其他主要地方品種均缺乏系統選育,具有較大的改良潛力[11]。

表2 南方各省市地區飼養的主要地方山羊、綿羊品種

中國南方地區的氣候和地貌為地方綿羊、山羊品種帶來了優良的種質特性,主要表現為以下幾個方面,一是適應性強。據統計,中國南方地區夏季平均氣溫為22.5~31.4 ℃,最高氣溫通常出現在8 月,平均氣溫不超過25 ℃的省份僅有四川、云南和貴州[2];年平均相對濕度為69%~82%,平均相對濕度最低的省份為云南[2]。在長期的自然選擇和人工選擇下,南方地區的綿羊、山羊品種多具有耐熱、耐濕、抗病以及耐粗飼等優良性狀,但普遍存在個體較小、生長速度較慢等問題。二是繁殖力高。由于南方地區水草豐茂,光照、氣溫相對穩定,地方品種通常多具有高繁殖力特性,其中以湖羊為代表的高產肉羊品種具有性成熟早、繁殖力高和常年發情的優良性狀,是品種改良和培育的優質母本[12]。基于以上特性,開展地方品種保護并進行改良利用,充分挖掘其品種潛力并用于新品種的培育對于南方地區肉羊產業的發展十分重要。

1.5 非糧飼料資源豐富

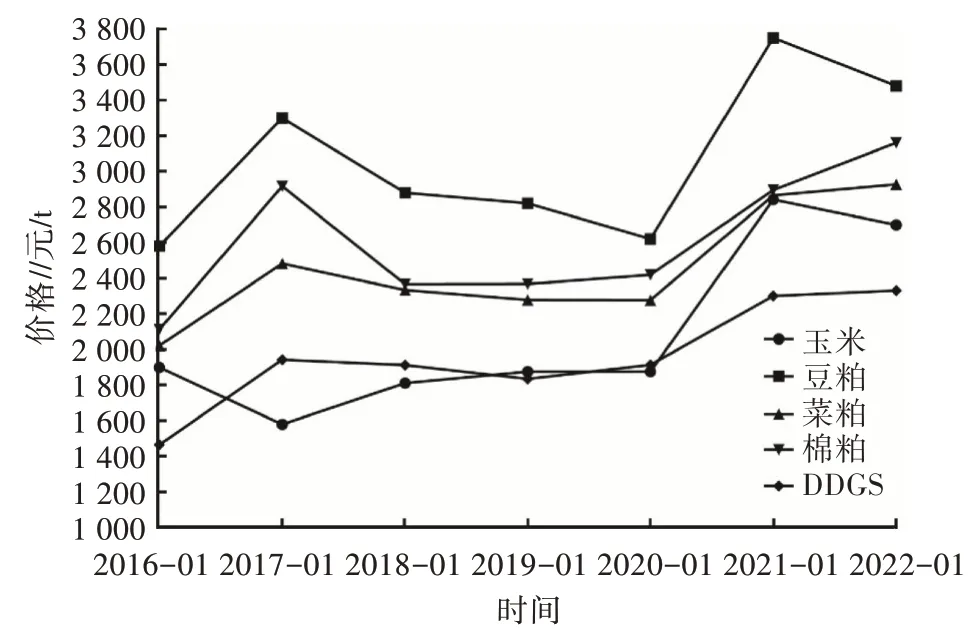

2019 年底受新冠疫情和貿易摩擦影響,大宗商品價格持續走高(圖4)。據統計,截至2022 年1 月,玉米、豆粕、菜粕、棉粕及DDGS 的價格較2016 年同期增長42.26%、34.88%、44.83%、49.65%、59.24%。2022 年玉米、豆粕價格有所下降,菜粕、DDGS 價格相對穩定,棉粕價格明顯上漲。玉米、豆粕等常用飼料原料價格上漲導致飼養成本增加,給產業發展帶來了較大的壓力。養殖戶在做好飼養管理和疫病防控的同時,應充分利用非糧飼料壓縮飼料成本。

圖4 中國2016—2022 年主要飼料原料價格變化趨勢

2020 年中國南方地區主要城市全年降水量均超過1 000 mm,最大2 341.7 mm;地下水4 677.3億m3,占全國的54.68%,水熱條件優越,為種植業提供了良好的基礎。2020年南方地區糧食總產量27 199.5萬t,占全國總產量的40.63%;油料作物總產量1 860.5 萬t,占全國總產量的51.88%[2]。南方地區糧食作物以水稻和薯類為主,其中湖南和江西分別為全國稻谷產量第二、第三的省份,分別為2 638.9萬t和2 051.2萬t,僅次于黑龍江;四川、貴州和重慶為全國薯類產量前三的省市,分別為551.8萬t、319.4萬t和286.2萬t。油料作物以油菜和芝麻為主,其中四川、湖北和湖南為全國油菜籽產量前三的省份,分別為317.2 萬t、241.1 萬t 和228.7 萬t;湖北為全國芝麻產量第二的省份,產量13.1 萬t,僅次于河南。這些糧食及油料作物加工過程中的農副產品,如稻草、菜粕、芝麻粕等都是常見的非糧飼料種類。此外,南方地區還有多種獨特的經濟作物,如甘蔗、柑橘、香蕉、油茶籽等。2020 年南方地區甘蔗產量為10 800.7 萬t,柑橘產量為5 065.4 萬t,香蕉產量為1 151.1 萬t,油茶籽產量為307.6 萬t,這些經濟作物本身或副產物經過處理后都可以成為非糧飼料用于肉羊養殖[13]。

2 南方地區肉羊產業展望

2.1 培育舍飼肉羊新品種

2020 年中國南方地區草地面積1 236.61 萬hm2,僅占全國的4.67%。草場面積小,承載力弱,無法滿足大面積放牧的需要,舍飼化將是未來南方肉羊產業發展的必然方向。此外,引入品種難以適應南方地區夏季炎熱潮濕的氣候,本地品種生長速度慢、產肉性能差、飼料轉化率低等問題也制約著南方地區肉羊產業發展。因此,要發展南方地區肉羊產業,首要的工作就是要培育適合南方舍飼的“產得多,長得快”肉羊品種。國家肉羊品種培育的相關工作人員在這方面做出了很多嘗試,主要思路是以高繁殖力的本地化品種,如小尾寒羊、湖羊[14]為母本,確保雜交后代具有多羔、耐熱和適合舍飼等優點;選擇高生長速度和凈肉率的國內外知名肉用、兼用品種,如杜柏羊、德國美利奴羊和東弗利生羊作父本,提高生長速度和產肉性能,以達到后代兼顧多羔和多肉兩種優良性狀的目的。

隨著現代分子生物學技術的發展,在新品種培育過程中高通量測序、基因組選擇[15]、分子標記[16]、遺傳修飾[17]及干細胞[18]等技術被逐漸應用于肉羊新品種培育,并被組裝成新的現代分子育種技術。相較于傳統的表型育種及不穩定的誘變育種,現代分子育種技術能在基因組上定向挑選目的性狀的功能基因,隨后通過基因編輯對這些基因進行定向設計,在基本保留品種固有優良性狀的同時改善劣質性狀或引入新性狀,從而在一個世代中獲得穩定遺傳的品系,縮短育種時間,降低育種成本。雖然分子育種技術具有諸多優勢,但該技術在家畜尤其是肉羊中的研究和應用還處于初級階段,限制該技術產業化應用的主要原因包括功能基因不夠明確、生產成本高且周期長、較難通過生物安全評價等。在現有條件下,僅通過革新分子檢測及編輯技術尚不能完全解決這些問題,還需要構建可靠的遺傳資源群體,建立高通量表型數據采集系統及精準測定技術,搭建大數據共享平臺,以此篩選羊重要表型的主效位點和關鍵通路并充分驗證;開發針對食品毒性、過敏性、抗生素及營養成分代謝[19]等方面的高效檢測方法,并不斷完善基因編輯新品種的生物安全評價體系,從而保障現代分子育種技術在新品種培育中的應用。

2.2 開發非糧飼料新資源

截至2019 年底,中國南方地區耕地面積為4 480.24 萬hm2,僅占全國的35.04%。耕地面積有限,飼料用糧播種面積難以增加是南方地區畜牧業所需要面對的共同問題,因此發揮反芻動物不與人爭糧的優勢,開發非糧飼料資源,是保障中國糧食安全的客觀要求。

肉羊養殖中非糧飼料主要包括牧草、農作物莖稈皮殼蔓(統稱為農作物秸稈)和糧食加工副產品[20]。常見的非糧飼料中糧食加工副產品,如酒糟、淀粉渣、油腳料、糠麩等開發率超過90%,而占農作物秸稈的飼料化利用率相對較低,僅占綜合利用率的23.42%[21]。除常見的非糧飼料外,飼料構[22]、飼料桑[23]、飼用油菜[24]等非常見飼料及苧麻[25]、甘蔗梢[26]、香蕉莖葉[27]等地源性非糧飼料也隨著飼用品種培育和加工工藝改良逐漸引起行業重視。雖然非糧飼料具有較好的應用前景,但其開發和應用仍存在以下亟待解決的問題,一是來源分散,大多數非糧飼料來源碎片化,機械化收割難度大,主要依靠人力收集,難以在短期內進行大規模收集和貯存,使用成本較高[26]。二是適口性差,以秸稈為代表的非糧飼料木質化程度高,適口性差,需經由膨化、氨化、青貯等工藝加工后使用[21]。三是抗營養性,現有非糧飼料中多存在一種或多種含量相對較高的抗營養因子[28-30],如蛋白酶抑制劑、植酸、凝集素、芥酸、棉酚、單寧酸、硫苷等,大量采食這些抗營養性成分,可能會影響肉羊的消化吸收能力,使其生長速度減慢,甚至造成中毒,需要通過發酵、熱加工、添加酶制劑等方式預處理,提高飼用價值。

中國南方地區地表水資源豐富,總面積約2 013.24 萬hm2,占全國的66.21%。江河湖泊面積廣袤,水生植物品種多樣,為南方地區提供了獨特的地源性飼料資源。長江中下游地區自古以來就有使用如馬來眼子菜、荇菜、蘆葦、荸薺、蓮等水生植物的非食用部分或加工副產物飼喂家畜的歷史[31,32]。這些水生植物普遍具有營養價值較高及適口性較好的優點[31],但將其用于肉羊養殖的相關研究較少,尚未在產業中得到廣泛應用。

2.3 搭建智慧牧場新體系

隨著物聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術的發展,建設智慧牧場,發展智能化、信息化、自動化養殖是肉羊產業的必然趨勢。中國智慧牧場正處于市場教育及技術攻堅階段,相關技術在奶牛和生豬的飼養中得到了一定的應用,但在肉羊養殖中的研發和應用才起步。

智慧牧場是指利用信息技術對牲畜、牧場、環境等進行測量、監測、管理,達到提高畜牧業生產力、降低人工成本、提高生產效率和水平的效果。智慧牧場的發展趨勢主要包括數字化、信息化、自動化、智能化、精細化、模塊化6 個維度[33]。在智慧牧場中應用較廣泛的主要技術如下,一是自動管理技術,該技術基于RFID(Radio frequency identification)耳標、RFID 讀寫器等設備,在無人監控條件下對個體進行自動識別,并通過自動門控系統、自動稱重通道、自動投料系統進行生產過程中的自動分欄[34]、自動測定[35]和自動飼喂等生產活動,從而實現自動采集動物體重、體尺等數據,根據已制定的分類標準,按照動物體征、形態等進行自動分欄,并進行針對性投料[36],以達到精細化飼養的目的。對采用放牧的畜牧場,還可以結合RFID 耳標和衛星定位系統,對個體或群體進行定位,從而及時發現走失、越欄和疾病狀態等非正常情況的動物。此外還可以通過為個體佩戴電子項圈、聲音及非傷害性電擊刺激控制動物的活動范圍,對個體的活動范圍進行非物理性的限制[37]。二是行為監測技術,通過熱成像[38]、音頻采集[39]、壓力感應[40]、震動感應等技術開發可穿戴或可部署的行為檢測設備,自動、遠程監測羊的體溫、叫聲等生理特征和進食、反芻、行走、靜臥、站立等行為,為預測動物發情、生病等提供依據,達到早發現、早處理、提高管理效率、降低人工成本的目的。三是環境控制技術,伴隨著產業規模化程度不斷提高,現代養羊業對羊舍環境的監測和控制提出了更高的要求。羊舍環境包括溫度、濕度、光照度和空氣成分等,對生產性能、繁殖性能及健康狀況的影響非常大[41]。智能羊舍環境控制技術是指通過溫度、濕度、光照度和氣體傳感器等監測羊舍環境,經由無線網絡把監測的數據發送到數據處理中心及智能終端,利用數學模型評估后自動判斷羊舍環境是否適合,最終通過智能終端或人工智能自動控制風機、濕簾、遮光板、微囊膜等設備運轉,精細化管理各種環境因素,從而降低肉羊發病率,提升飼養效率。

3 小結

中國羊產業正處在發展關鍵期,“北牧南移”勢頭明顯。但氣候條件、產業基礎、科研投入、市場波動等因素仍會長期制約南方地區肉羊產業發展。因此,南方地區要抓住機遇,形成因地制宜的肉羊產業模式,堅定走差異化競爭道路,充分發揮地方品種、飼草資源豐富的區位優勢;在加強良種培育與推廣、健全飼草料供應體系、提升畜牧機械化水平等方面加大科研投入和轉化力度,積極構建現代養殖體系以應對“十四五”期間的機遇和挑戰。